我國高中化學教科書中欄目設置的變遷研究

[摘要]選取清末至今百年來我國出版的化學教科書作為研究對象,對教科書中欄目的內容和變遷特點進行分析,并對相關結果產生的原因進行了分析,為教育史研究和教科書編制提供參考。

[關鍵詞]高中;教科書;化學;欄目

[中圖分類號]G633.8[文獻標識碼]A[文章編號]10054634(2017)01010604我國的中學化學教科書自清末誕生以來,已走過了百年的發展歷程[1]。近年來,學術界關注近現代化學教科書的出版和教學內容變遷,取得了不少研究成果[25]。但由于種種原因,對近現代化學教科書中欄目設置的研究還比較少見。教科書欄目是教科書的重要組成部分,是教學內容呈現方式的外在表現,對教學情境創設、教學過程實施和學生能力培養具有重要意義,其設置與變化在一定程度上體現了課程改革動態,對教科書欄目的變遷進行系統梳理,具有一定的歷史和現實意義[6]。本文以清末、民國和新中國時期出版的高中化學教科書①中的欄目為研究對象,對欄目內容和形式特點進行了整理分析,探討了教科書欄目設置變遷的特點和規律,分析了影響欄目設置的因素,以期為教育史研究和教科書編寫提供參考。

1不同時期化學教科書的欄目設置

1.1清末時期

清末時期出版的我國最早一批化學教科書多譯自日本,具有一定的博物學教科書色彩,教科書以各類物質為核心,介紹其來源、性質與用途,呈現方式單一[7]。這一時期的教科書均將化學實驗置于教科書正文,作為物質性質介紹的一部分,未將其作為欄目單獨列出。如《中學化學教科書》(【日】龜高德平著,上海文明書局1906年)將所有教學內容都放在正文中敘述,沒有單獨列出化學實驗,同時也沒有編入配套習題。教科書將背景知識和學習時的注意事項以小號字體單獨列出,全書共23處,可以看作是后來教科書中資料、學習提示等欄目的雛形。例如,在介紹水時,指出水由于存在廣泛,易于提純,因此可被用作物理量的度量標準;講原子量時,指出在一般的計算中可使用原子量的近似值。當時的多數教科書沒有設置習題,只有少數教科書,如《最新中學教科書化學》(【美】史砥爾著,商務印書館1903年)在每節后加入了一定數量的“習問”,即問答和計算形式的習題。

1.2民國時期

進入民國后,隨著社會經濟和科教事業的發展,國人自主編寫教科書漸成主流,化學教科書逐步改變了內容呈現上的單調局面。如《共和國教科書化學》(商務印書館1916年)將化學實驗統一編號,從正文中分立出來,突出其在化學學習中的重要地位。《新制化學教本》(中華書局1919年)在每章后加入“問題”(習題),將正文中的小字內容標為“備考”,明確了欄目的作用。同時還在每頁上方列出主要知識點,方便師生檢索與復習。《新中學教科書化學》(中華書局1925年)則設置“注意”欄目,強調實驗安全。同時加入多處“附義”,作為補充性資料,如介紹乙醇時編入了“發酵作用”“醇類制法”“腐敗作用”3處“附義”。30年代出版的《高級中學化學教科書》(文化學社1931年)在每章末尾的“綱要”中,以文字和列表形式對本章內容進行總結,相當于現代教科書中的“本章小結”。

抗日戰爭時期,由于社會動蕩,教育發展受到嚴重影響,各出版社多在30年代教科書的基礎上對內容稍作修訂,編寫體例和呈現方式不變,化學教科書的欄目也未能獲得進一步發展。抗戰結束后,部分編者對化學教材的呈現進行了一些新的嘗試。如《新中國教科書高級中學化學》(正中書局1948年)在“編輯大意”中指出“本書小字和附注材料較多,備作教師調節時間和程度之用”,而且在每節開始處單獨列出本節的教學重點,如第三章“氫、水和過氧化氫”的第一節“氫”,列出“氫的存在和制法—氫的性質和用途—還原作用—氫化作用—重氫—同位素”,方便學生預習和復習[8]。

以上是清末民國時期欄目設置較有特點的一些化學教科書,但從整體上考察,在該時期化學教科書中能夠普遍設置的只有“習題”這一種欄目。以40年代末在全國使用較廣的《更新高級中學教科書化學》(商務印書館1947年)和《新中國教科書高級中學化學》為例[3],共同設置的欄目只有習題,部分教科書設置了選學內容,有的仍未將化學實驗單獨列出。因此總體上看,清末和民國時期化學教科書的欄目設置都相對貧乏,始終未有大的改觀。

1.3新中國時期

新中國成立初期,各領域全面學習蘇聯,化學教科書以蘇聯教科書為藍本進行編譯出版,增加“學生實驗”欄目,改變了民國時期教科書不設學生實驗,或將其另冊出版的傳統,不僅方便教學,更強調學生親自動手的重要性,突出化學實驗的地位。60年代化學教科書中的演示實驗正式從教材正文中分離出來,作為單獨的欄目列出,此后教科書中的實驗均分為“演示實驗”與“學生實驗”2大系統。“文革”時期,教科書的正常出版中斷,各地出版《工業基礎知識》作為理化教材,其內容體例不一,但都過度強調政治化和實用化,出現了一些政治宣傳性的欄目。1978年開始出版的“全日制十年制學校”化學教科書,強調知識的系統性,在每章后都加入了“內容提要”欄目。80年代的教科書中出現了“討論”欄目,引發學生思考,促進協作交流,體現了教材對課堂教學的引導作用。至此,我國高中化學教科書已比較完整地具備了總結練習(內容提要、本章小結、習題)、活動探究(討論、實驗)和資料選學(選學)3大類欄目。

1997年,人民教育出版社編寫的《全日制普通高級中學教科書化學(試驗本)》在完善教材內容的同時更多考慮了教學,在呈現方式上進行了較大幅度改革。注意通過設置多種類型的欄目來體現教學過程中的師生活動,激發學生的學習興趣,培養其獨立思考和團結協作的精神。在呈現形式上,教科書設計了欄目圖標,在版面上突出顯示。在欄目內容上,對已有欄目根據教學要求進一步細化,從學生實驗中分化出“家庭小實驗”欄目。“選學”則根據其內容性質和要求不同,分為“選學”“資料”“閱讀”3個不同層次的欄目。同時新增了實踐性欄目“研究性課題”,如“調查家庭所用燃料的性能、價格、蘊藏等情況,并對燃料的選擇等問題提出自己的看法”“調查本地區固體廢棄物的主要品種和回收價值”,為學生提供自主學習和實踐的機會,引導其關注社會現象,提高綜合素質。

在新課程標準的推動下,新世紀教育改革以來涌現的多種版本高中化學教科書,倡導生動靈活的教學方式,體現科學探究精神,欄目設置日趨多樣化。如2004年山東科技出版社出版的《普通高中課程標準實驗教科書化學》設置了“觀察·思考”“活動·探究”“交流·研討”“資料在線”“身邊的化學”等欄目。這一批“新課標”教科書與之前相比,兼顧知識技能、過程與方法和情感態度與價值觀,高度重視科學探究,設置了多種活動類欄目,如“活動與探究”“科學探究”“交流·研討”等。同時,各版本教科書基本都取消了原有的學生實驗,有的還取消了演示實驗,將相關內容并入“活動與探究”“科學探究”等欄目。資料選學類欄目則更為具體,分化出“化學前沿”“科學史話”“化學與技術”“身邊的化學”等多種欄目,既注重學科的發展,又關注現實生活。教科書還根據時代發展,在部分欄目中引導學生熟悉使用網絡資源。

2教科書欄目設置的變化特點

2.1欄目種類和數量逐漸增多

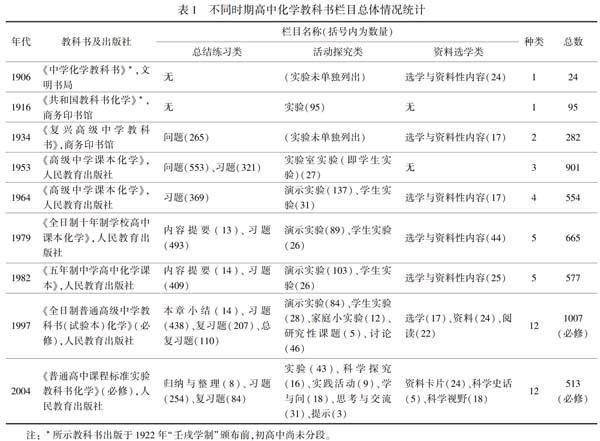

如表1所示,對我國不同時期高中化學教科書欄目設置的總體情況進行了統計。可以看出,清末和民國時期教科書的欄目種類貧乏,數量有限,只出現了“演示實驗”“選學”“習題”這幾種具體欄目,“總結練習”“活動探究”“資料選學”這3大類欄目常有缺失,如《中學化學教科書》既無習題也無實驗,僅有24處小字體內容作為資料欄目出現,教科書欄目不夠完整,其作用未得到足夠重視,尚處于萌芽狀態。新中國成立后,教科書新增了書后學生實驗,并大幅增加習題的數量,3大類欄目逐漸完備,欄目的種類和數量都有了明顯增加。尤其是改革開放后,除80年代因減輕師生負擔,削減教學內容,教科書欄目數量稍有下降外,其他時間都保持了穩步上升的態勢,欄目種類由70年代末的5種增加到90年代末的12種,欄目數量則相應從600余個增加到1 000個以上,教科書欄目獲得充分發展,成為保障教學的重要工具。

2.2欄目形式逐步多樣化

通過對教科書內容的具體分析,可以發現,清末教科書中的總結練習類欄目一般只有針對本章基本概念的問答題,單純考查學生的識記能力;民國時期的教科書中增加了側重知識應用的計算和實驗類題目;新中國成立后的教科書還出現了復習題、總復習題等綜合性較強的題目形式。活動探究類欄目從單純的教師演示分化為演示實驗、學生實驗和課外實驗,后來又根據學生綜合能力培養的需要,發展出“科學探究”“實踐活動”“思考與交流”等重視科學方法培養,學生參與和開放程度高的新欄目。資料選學類欄目在化學教科書中長期以小號字體印刷的形式出現,定位較為模糊。90年代后出版的教科書則因內容和功能的不同,將其分為“資料卡片”“科學史話”“選學”等多個欄目,方便師生根據不同的教學要求進行選擇,功能定位更為明確。

2.3欄目內容日趨綜合化和開放化

早期教科書中的資料類欄目,其內容多為規定教學內容的進一步延伸,學科色彩較濃。而后來出現的“資料”“閱讀”“科學視野”等欄目,緊密聯系學生生活和社會實際,引入化學與工業生產、能源、環保、健康等方面關系的內容,將化學理論知識與實踐相結合,注重學科交叉和人文精神的滲透。一些資料卡片和科學史話欄目還介紹了化學史和化學家的故事,對學生進行潛移默化的思想教育,發揮了多方面的作用。這樣的趨勢在科學探究、實踐活動和綜合性習題等欄目的內容變化上也同樣有所體現。教科書欄目不再單純是鞏固學科知識的簡單附庸,從功能單一的封閉性內容,發展為拓展學生視野,促進交流合作,進行情感、態度和價值觀滲透等多層次作用的綜合性和開放性內容。

3影響教科書欄目變遷的因素

教科書欄目的設置首先會受到課程標準、教學大綱變化的影響。一方面,課程文件對教學內容的增刪會使教科書知識點發生變化,從而間接影響教科書欄目的數量;另一方面,課程文件也會對教科書欄目的種類和內容產生直接影響。清末民初時期的化學課程文件對教學內容的要求不夠具體,如1904年清政府頒布的《奏定中學堂章程》,對中學化學的“學科程度”規定為“先講無機化學中重要之諸元質及其化合物,再進則講有機化學之初步,及有關實用重要之有機物”;1909年的《學部奏變通中學堂課程分為文科實科折》規定的“學科程度”為“無機化學、有機化學、化學實驗、化學定性定量分析法、礦物化學”;1913年的《中學校課程標準》對化學教學內容的規定僅限于“無機化學”和“有機化學大要”[9]。編者和教師在選材上具有較大的自由度,因此當時的教科書尚無必要出現選學內容;1963年的《全日制中學化學教學大綱(草案)》詳細給出了各知識點對應的演示實驗;1978年以后的教學大綱在各年級教學內容中具體標出了供學生課外閱讀的內容,而這些要求在同期出版的教科書中都得到了較好體現;2003年的《普通高中化學課程標準(實驗)》在“課程的基本理念”中要求“通過以化學實驗為主的多種探究活動,使學生體驗科學研究的過程”,在“教科書編寫建議”中指出,“編寫‘有機化學基礎時,可介紹‘新型高分子材料‘人工合成多肽等”,編制習題時,要注意“開發新的題型,增加思考題、討論題、實踐題和開放題的比例”,成為教科書欄目內容與設置的重要直接來源[10]。

另外,教科書欄目設置的變化實際上體現了教材呈現方式的變遷,其根本動力來源于教育改革帶來的教育理念、教學理念和教科書編寫理念的變化。作為類似早期化學專著的單純化學事實的記錄載體,清末時期的化學教科書以知識為中心,沒有充分考慮實驗的教學作用和課堂教學效果反饋,因此書內少有實驗和習題等欄目;民國時期的教科書編者意識到教科書在教學中的工具性作用,促進其向“教材”轉變,普遍加入面向學生的內容總結和習題;新中國成立后學習蘇聯教育經驗,注重“雙基”,教材內編入了大量習題以及學生實驗欄目,但在教育理念上仍主要以教師為中心,缺乏學生的參與和教學互動。我國化學教科書自清末誕生后的很長一段時間里,與其他理科教科書一樣,始終以學科知識為核心,對課堂教學和學生關注不足,對知識形成的過程和科學方法關注不足,故教科書欄目長期相對貧乏,且數量不多,其作用沒有得到充分發展[11]。

20世紀80年代后開始的教育改革倡導素質教育,提倡以啟發式教學為主的多樣化教學,力圖轉變應試教育偏差,強調聯系實際,培養學生的實踐能力、自學能力和創新精神,對中學化學教育的課程、教材和教學產生了巨大且深遠的影響。在素質教育背景下的探究教學,教材既需要提供背景材料創設情境,還要以問題、討論、實驗等活動引導學生進行交流和深入思考,最后要在歸納總結的基礎上形成相應概念,并通過練習進行鞏固。這就要求化學教科書兼顧“教材”與“學材”,既是教師教學的工具,又是學生學習的工具,成為聯系兩者的紐帶。在此背景下,教科書欄目正好為以上領域的變革創造了機遇,為貫徹新課程理念提供了廣闊的舞臺。欄目內容日益豐富,形式多樣化,功能不斷綜合完善,體現出教科書編寫理念和教育觀念的巨大進步。

百年來我國高中化學教科書中欄目設置的變遷,從一個側面反映了我國化學教育的發展歷史。回顧這段過程,將有助于繼承我國教科書的優良傳統,合理吸收外部經驗,在國情和實踐的基礎上編制出更切合教學需要的教科書,真正落實新課程理念。

參考文獻

[1] 畢苑.中國近代教科書研究[D].北京:北京師范大學, 2004.

[2] 汪豐云,蔡菊,楊必春,等.清末民初幾本代表性化學教科書介紹[J]. 化學教育, 2012(4):7678.

[3] 張健如,李文鼎.新中國中小學教材建設史(19492000)研究叢書·化學卷[M].北京:人民教育出版社, 2011:1468.

[4] 喬國才.分子、原子概念的變遷研究[J].中學化學教學參考,2015(7):4246.

[5] 郭震.近代中國化學教科書的出版與內容特點分析[J]. 課程·教材·教法, 2014(2):99105.

[6] 張世勇,李永紅.改革開放以來我國初中化學教科書“討論”欄目的演變研究[J].教學與管理,2015(1):6669.

[7] 北京師范大學圖書館. 解放前師范學校及中小學教科書全文庫[EB/OL].[20160506].http://digi2.lib.bnu.edu.cn:8080/digilib/search channelid=40816.

[8] 張江樹,章濤.新中國教科書高級中學化學[M].南京:正中書局,1948:20.

[9] 課程教材研究所.20世紀中國中小學課程標準.教學大綱匯編:化學卷[M].北京:人民教育出版社,2001:36.

[10] 中華人民共和國教育部.普通高中化學課程標準(實驗)[M].北京:人民教育出版社, 2003:240.

[11] 徐健.我國30年來高中生物教科書欄目設置變遷研究[D].天津:天津師范大學, 2012.

AbstractTaking the chemistry textbooks published since the late Qing Dynasty as research object, the content of columns and the character of changes were analyzed, the investigation on the causes was conducted, which will benefit the study of educational history and compilation of textbooks.

Key wordshigh school;textbook;chemistry;column