貝多芬與德彪西《月光》創(chuàng)作背景及曲式結(jié)構(gòu)的比較研究

胡思媛

(江西師范大學(xué),江西 南昌 330000)

貝多芬與德彪西《月光》創(chuàng)作背景及曲式結(jié)構(gòu)的比較研究

胡思媛

(江西師范大學(xué),江西 南昌 330000)

有史以來(lái),描繪月光的音樂(lè)作品有很多,其中貝多芬的《月光奏鳴曲》和德彪西的《月光》就是大家最耳熟能詳?shù)淖髌贰km然這兩首《月光》同名,并且也同樣被大家所喜愛(ài),但因?yàn)樽髑业牟煌幍臅r(shí)代背景不同,導(dǎo)致作曲家所呈現(xiàn)出的內(nèi)心世界、情感的表達(dá)及樂(lè)曲的意境都截然不同。在本文中,筆者通過(guò)對(duì)作曲家的創(chuàng)作背景、作品的曲式結(jié)構(gòu)進(jìn)行對(duì)比分析,更深入了解古典主義時(shí)期和印象主義時(shí)期的特點(diǎn)和內(nèi)在的聯(lián)系,使之更好地掌握這兩曲,以及更為精巧地演奏作品,呈現(xiàn)出不同的音樂(lè)魅力。

貝多芬;德彪西; 月光

一、“樂(lè)圣”與“鋼琴畫(huà)家”——?jiǎng)?chuàng)作背景

(一)“樂(lè)圣”貝多芬

貝多芬(1770年12月16日-1827年3月26日,享年57歲)出生于約瑟夫二世實(shí)行“開(kāi)明專制”的時(shí)期。由于家境貧寒,貝多芬的父親希望他能夠成為像莫扎特一樣的神童,為他掙錢,所以從小貝多芬就在父親的逼迫下學(xué)習(xí)鋼琴。并在11歲時(shí)跟著奈弗學(xué)習(xí)鋼琴和指揮,在奈弗的引導(dǎo)下貝多芬受到了啟蒙運(yùn)動(dòng)和德國(guó)當(dāng)時(shí)進(jìn)步文學(xué)的影響,他逐漸把追求“自由、平等、博愛(ài)”的生活作為自己的遠(yuǎn)大理想,并把這種思想逐漸運(yùn)用到了自己的作品中。

(二)“鋼琴畫(huà)家”德彪西

德彪西(1862年8月22日—1918年3月25日,享年56歲)出生于法國(guó)巴黎近郊的圣日耳曼昂萊,是十九世紀(jì)末、二十世紀(jì)初著名的法國(guó)作曲家,也是印象主義音樂(lè)風(fēng)格的創(chuàng)始人。德彪西具有敏銳、新穎的音響感覺(jué),從學(xué)生時(shí)代起就不愿遵循墨守成規(guī)的正統(tǒng)音樂(lè)理論,厭煩傳統(tǒng)和聲的繁瑣規(guī)則。他偏愛(ài)印象主義畫(huà)家,喜歡自己的作品聽(tīng)起來(lái)像是即興而作。德彪西曾說(shuō)“我最鄙夷那些唯唯諾諾企圖制造意義的音樂(lè)。”作為現(xiàn)代音樂(lè)的創(chuàng)始人,德彪西的音樂(lè)總是能引起人們豐富的視覺(jué)聯(lián)想,因此人們稱他為“鋼琴畫(huà)家”。

二、“動(dòng)”與“靜”——音樂(lè)曲式結(jié)構(gòu)的不同

三部曲是作曲家寫(xiě)作時(shí)比較常用的一種曲式結(jié)構(gòu),在貝多芬和德彪西這兩首《月光》中同樣也都運(yùn)用了三部曲式這樣的結(jié)構(gòu)來(lái)寫(xiě)作。但在這兩首《月光》中又有很多變化,例如在調(diào)性上的對(duì)比,在節(jié)拍上的不同。

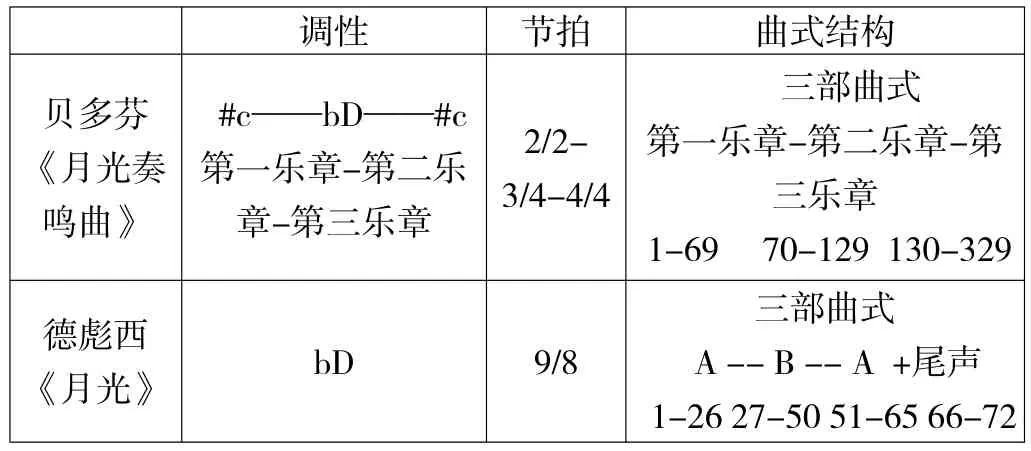

如下列曲式結(jié)構(gòu)表格:

調(diào)性 節(jié)拍 曲式結(jié)構(gòu)貝多芬《月光奏鳴曲》#c——bD——#c第一樂(lè)章-第二樂(lè)章-第三樂(lè)章2/2-3/4-4/4三部曲式第一樂(lè)章-第二樂(lè)章-第三樂(lè)章1-69 70-129 130-329三部曲式A -- B -- A +尾聲1-26 27-50 51-65 66-72德彪西《月光》 bD 9/8

由以上表格可知,在調(diào)性上,貝多芬的《月光奏鳴曲》在三個(gè)樂(lè)章中分別運(yùn)用了#c-bD-#c的調(diào)性,而#c和bD又屬于同主音大小調(diào),所以在整首作品中,看似變化了的調(diào)性,實(shí)際上卻沒(méi)有變化,不同的調(diào)號(hào),卻是同樣的音。而在德彪西的《月光》中,全曲的調(diào)性都在bD上。兩個(gè)不同時(shí)代,不同創(chuàng)作背景,不同心境的作曲家在《月光》中所使用的調(diào)性卻是相同的,由此可見(jiàn),bD比較適合演繹月光的光輝和靜謐。在節(jié)拍上,貝多芬的《月光奏鳴曲》屬于三個(gè)樂(lè)章的奏鳴曲體裁,所使用的演奏表情符號(hào)的不同,和作曲家在三個(gè)樂(lè)章中不同的情感表達(dá),使得這首作品的節(jié)拍變化比較豐富。而在德彪西的《月光》中,作曲家只是通過(guò)樂(lè)曲來(lái)表達(dá)月光真實(shí)的美感和朦朧、飄忽的意境,所以在節(jié)拍上比較統(tǒng)一,沒(méi)有變化。

(一)“動(dòng)”

貝多芬的《月光奏鳴曲》分為三個(gè)樂(lè)章,第一個(gè)樂(lè)章是持續(xù)的慢板,單三部曲式。這一樂(lè)章具有浪漫主義夜曲的特點(diǎn),由三連音構(gòu)成背景,自始至終貫穿在整個(gè)樂(lè)章之中。第二樂(lè)章是小快板,仍是三部曲式。此樂(lè)章比較短小,它將沉思冥想的第一樂(lè)章和氣氛緊張的第三樂(lè)章以迥然不同的輕快表情銜接起來(lái),被李斯特形容為“兩個(gè)深淵之間的一朵花”。第三樂(lè)章是激動(dòng)的極板,采用了奏鳴曲式。雖然在調(diào)性上第三樂(lè)章保持著和前面樂(lè)章的緊密聯(lián)系,但所表達(dá)的情緒和精神卻迥然不同。在第三樂(lè)章中把第一樂(lè)章壓抑的情感進(jìn)行釋放,變成一聲聲的吶喊,體現(xiàn)了貝多芬與命運(yùn)相搏斗的大無(wú)畏的、勇敢的精神。

貝多芬《月光奏鳴曲》的“動(dòng)”體現(xiàn)在兩個(gè)方面,一是貫穿了第一樂(lè)章流動(dòng)的三連音,到第三樂(lè)章前后呼應(yīng)的華彩琶音,樂(lè)曲一直在不斷地向前發(fā)展和奔流。二是該樂(lè)曲表達(dá)的是作曲家內(nèi)心世界的變化,是作曲家主觀意識(shí)上情感的表達(dá)和抒發(fā),從第一樂(lè)章持續(xù)的悲傷情緒,到第三樂(lè)章斗志昂揚(yáng)的革命、英雄情緒,是作曲家從一個(gè)心理狀態(tài)轉(zhuǎn)換到另一個(gè)心理狀態(tài)的心路歷程。

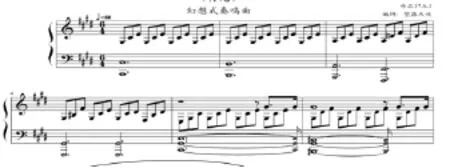

《月光奏鳴曲》第一樂(lè)章

《月光奏鳴曲》第三樂(lè)章

(二)“靜”

德彪西的《月光》是帶有再現(xiàn)的單三部曲式,由“A-B-A+尾聲”的三個(gè)部分組成。《月光》是一首很有表情的行板,速度徐徐而緩且具有表情,在和聲的運(yùn)用上更是變化多彩。在這首樂(lè)曲中,德彪西淡化了傳統(tǒng)功能和聲的用法,減少了“下屬--屬--主”的運(yùn)用,而更多采用了一些副三和弦,給樂(lè)曲增添了更多的色彩性。樂(lè)曲中不僅使用了很多的三度和弦,同時(shí)也運(yùn)用了很多例如“七和弦、九和弦”這樣的非傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)和弦。德彪西自己曾說(shuō):“他只創(chuàng)作那些能取悅于自己耳朵的旋律,根本不管和聲進(jìn)行與格式的慣例。”

德彪西《月光》的“靜”主要表現(xiàn)在樂(lè)曲的調(diào)性和聲,和印象主義的音樂(lè)風(fēng)格。在調(diào)性和聲上,采用了具有濃郁色彩的bD和清澈、流動(dòng)的和聲織體來(lái)描繪月光的靜謐和朦朧。在印象主義風(fēng)格中,其樂(lè)曲的本身就是為了描繪月光,突出的是對(duì)事物的客觀感受,而非作曲家主觀情感上的變化。所以該曲就是描繪月光優(yōu)美、靜謐的一面,使人有一種享受在月夜下明凈、安逸的、詩(shī)情畫(huà)意的感覺(jué)。

《月光》

注釋:

1.丁妮.《以比較的視野看貝多芬的<月光奏鳴曲>》[N].成才之路,2011-07-25。

2.關(guān)越寒.《貝多芬<月光>與德彪西<月光>分析與比較》[N].藝術(shù)教育,2011-06-01

3.張妍.《德彪西<月光>的創(chuàng)作及演奏探析》[N].劍南文學(xué),2013-07-25。

[1]丁妮.以比較的視野看貝多芬的《月光奏鳴曲》[N].成才之路,2011(07):25.

[2]老洪慧.貝多芬《月光奏鳴曲》的風(fēng)格、曲式、調(diào)性及其他[N].中國(guó)武漢音樂(lè)學(xué)院學(xué)報(bào),2003(12):30.

[3]方林.貝多芬《月光》與德彪西《月光》的比較分析[N].民族音樂(lè),2016(06):30.

[4]關(guān)越寒.貝多芬《月光》與德彪西《月光》分析與比較[N].藝術(shù)教育,2011(06):01.

胡思媛(1992—),女,漢族,河南省駐馬店市人,在讀研二學(xué)生,單位:江西師范大學(xué)音樂(lè)學(xué)院音樂(lè)學(xué)專業(yè),研究方向:鋼琴演奏與教學(xué)研究。