我國微信公眾訂閱號版權侵權方式研究

趙 佳

西北大學法學院,陜西 西安 710127

?

我國微信公眾訂閱號版權侵權方式研究

趙 佳

西北大學法學院,陜西 西安 710127

微信公眾訂閱號成為現階段最重要的傳媒渠道之一,與社交的緊密結合,更提高了其發布內容的傳播速度和傳播規模,但是,與此伴隨的是大量的版權侵權行為。微信公眾訂閱號主要有三種主要的版權侵權方式:未經許可未支付報酬轉載、未經許可改動作品內容并發布以及未經許可設置網絡鏈接。三種侵權方式有其背后的原因及相應的解決策略。傳媒的長遠發展建立在源源不斷的優秀作品的基礎上,只有切實地保護著作權人的權益才能激發其創作積極性。

微信公眾訂閱號;著作權;版權侵權

截至2015年第三季度,微信月活躍賬戶數達到6.50億,微信公眾號總數已經超過1000萬[1],儼然成為現階段最重要的知識產權傳播媒介及渠道之一。根據《2015微信知識產權保護白皮書》,2014年第四季度至2015年第三季度,微信收到針對微信公眾號知識產權的投訴超過1.3萬件,關于著作權的投訴占比44.7%[2]。由此可見,微信公眾訂閱號的發展與大量的版權侵權行為相關連。因此筆者認為,應當針對微信公眾號運營過程中的版權侵權方式的類型、原因、應對策略進行深入研究。

一、微信公眾訂閱號版權保護法律現狀分析

(一)微信公眾訂閱號的概念和特征

1.微信公眾訂閱號的概念

微信是一款綜合性社交工具,主要向用戶提供兩類服務:即時通訊和發布信息。微信公眾號是實現通過微信信息發布的主要載體,即個人或企業注冊微信公眾帳號后向用戶推送各類信息。微信公眾號可分為訂閱號、企業號和服務號三類[3]。企業號和服務號用于企業內部管理和便民服務,不涉及著作權侵權的問題。而微信公眾訂閱號(以下簡稱“訂閱號”)作為信息傳播平臺,向公眾發布的內容極易造成對著作權人合法權益的侵犯[4]。

2.微信公眾訂閱號的特征

訂閱號作為一種新的信息傳播方式,以互聯網為媒介,以手機為終端,具備如下特性:一方面,訂閱號的進入門檻很低。任何個人、媒體、企業、政府和其他組織均可以注冊訂閱號,通過審核后即可以運營。另一方面,訂閱號發布信息方式簡易,只需將要發布的素材在后臺編輯后按發送鍵即可。

(二)微信公眾訂閱號版權侵權方式

1.現行法律規范界定的侵權方式

《著作權法》第47條規定了10種侵權方式,筆者在openlaw司法案例數據庫中,以“微信公眾號”和“著作權”為關鍵詞進行檢索,篩選了75個關于訂閱號版權侵權的案例,其中2個被駁回,經過對剩余73個案例和法條的比對,發現有如下特點:

首先,第47條中的第六、八、九、十款在具體案例中沒有體現。這四款主要是對音響作品、圖書期刊版式設計和現場表演的侵權,難以在訂閱號中呈現。

其次,其余六款規定的侵權方式在案例中以復合侵權行為呈現。如在羅某某株洲市某房地產開發有限責任公司著作權侵權一案中,被告未經原告許可未支付報酬,在其自有訂閱號上轉載原告作品并署自己名字,符合《著作權法》第47條第一款、第三款和第七款規定的侵權方式。

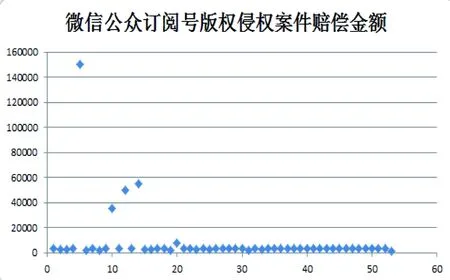

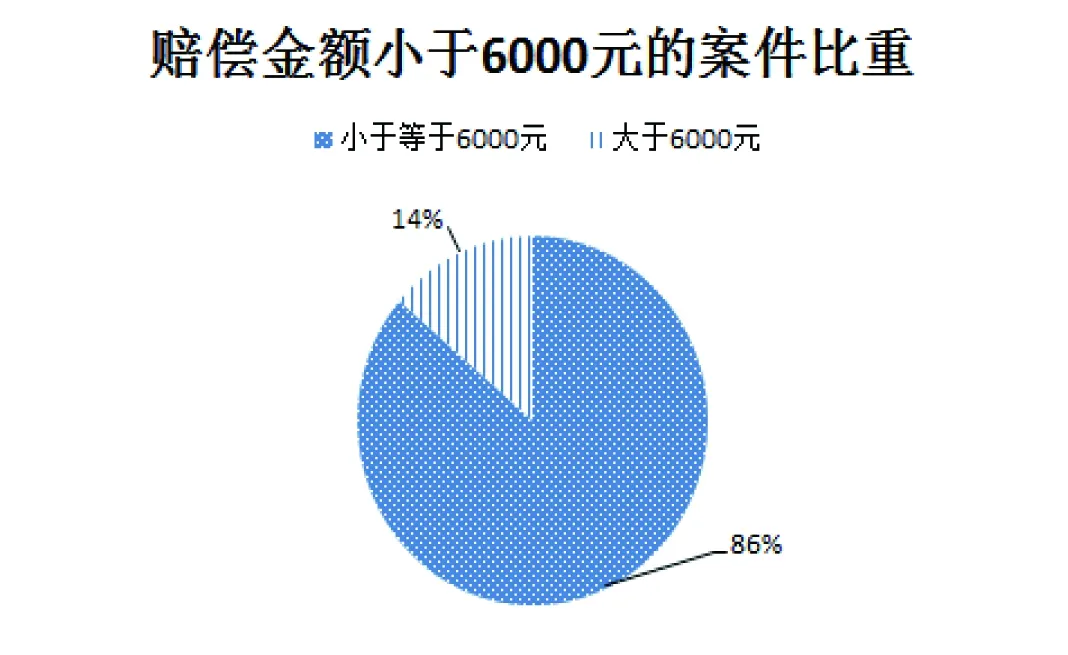

最后,賠償金額遠低于法條規定的上限。73個案例的賠償金額分布比例如下圖(圖1.1微信公眾訂閱號版權侵權案件賠償金額)(圖1.2賠償金額小于6000元的案件比重)。73個案例中賠償金額低于6千元的占比86%,而《著作權法》第49條規定的上限是50萬元人民幣,即使是賠償金額最高的蘇州斯芬克斯食品有限公司訴蘇州胖熊食品有限公司侵害作品復制權、發行權、信息網絡傳播權一案,其15萬元的賠償金額也遠低于法律規定的上限。

圖1.1 微信公眾訂閱號版權侵權案件賠

圖1.2 賠償金額小于6000元的案件比重

2.司法實踐中微信公眾訂閱號的主要侵權方式

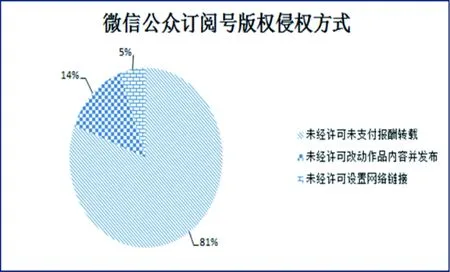

對前述的73個案例的侵權方式進行統計后,歸納出主要有以下三種侵權方式(圖1.3微信公眾訂閱號版權侵權方式):

圖1.3 微信公眾訂閱號版權侵權方式

第一種侵權方式是未經許可未支付報酬轉載。這種侵權方式最為常見,在73個案例中占比為81%。如在蘇州某裝飾材料有限公司訴浙江某家居用品有限公司著作權侵權一案中,被告未經權利人許可未支付報酬,在自有訂閱號上轉載原告的的原創作品,被法院認定為侵犯了原告的著作權。

第二種侵權方式是未經許可改動作品內容并發布。如在杭州某科技有限公司的分公司訴臨汾市一家健身有限公司侵害作品信息網絡傳播權一案中,被告在其訂閱號中發布的《在最困難的時候》改動了原告作品的一部分文字并更換題目,被法院認定為侵犯了原告對涉案作品的信息網絡傳播權。

第三種侵權方式是未經許可設置網絡鏈接。如在常州某家文化傳媒有限公司訴北京一家傳媒科技有限公司侵害作品信息網絡傳播權一案中,原告是某部影視作品在中國大陸的獨占性信息網絡傳播權的權利人,而被告未經授權,通過其經營的微信訂閱號嵌入網絡鏈接,提供涉案電視劇的在線播放服務,被法院認定為侵犯了原告對涉案電視劇享有的信息網絡傳播權專有使用權。

二、微信公眾訂閱號版權侵權方式的原因分析

(一)未經許可未支付報酬轉載的原因

1.低質作品泛濫權利人信息缺失

自媒體時代人人皆可成為著作權人,造成的局面是,一方面,大量文章在網絡中隨處可見,但是質量良莠不齊,運營者不愿為充斥網絡的低質作品支付使用報酬;另一方面,著作權人的信息本身不完善或者隨著作品的傳播而丟失,以致訂閱號運營者無法取得著作權人許可并支付報酬。

2.未形成使用網絡作品支付報酬的機制

在運營機制方面,訂閱號標榜的是免費與分享,不同于報紙雜志可以用銷售盈利支付使用作品的報酬,免費的訂閱號在發展初期利潤微薄,缺乏支付報酬的資金;在法律方面,利用紙介質使用他人作品,確定報酬時應依據我國版權局通過的《使用文字作品支付報酬辦法》,而在網絡環境下使用文字作品卻無相應辦法[5],使得訂閱號運營者與著作權人協商報酬時無依據,難以達成一致,運營者不愿付出溝通成本而未經許可未支付報酬直接使用。

(二)未經許可改動作品內容并發布的原因

1.追求市場效率

訂閱號的盈利依靠占有用戶市場,即獲取高關注度和大訪問量,根據《2016年微信用戶數據報告》,微信公眾平臺僅活躍的訂閱號數量已達到200萬[6],訂閱號的營運模式使得他們需要搶占用戶,即在同一時間段內發布與時下熱點相關的作品。當大量訂閱號關注一個熱點時,視角難以創新,因此對優質作品略加改動而重新發布,成為了運營者賺取流量、追求市場效率最有效的方式。

2.原創能力不足

訂閱號打破了普通人進入傳媒業的壁壘,任何人經注冊均可運營訂閱號,根據《2015年中國媒體融合發展報告》,截至2015年9年,傳媒類訂閱號中,自媒體占比39.7%。相較于傳統媒體團隊運營分工明確的高產量模式,自媒體運營的全部環節需由個人完成[7],在追求市場效率的大環境下,自媒體訂閱號的原創產量難以跟上市場推廣需要的速度,改動已有作品并發布提高了自媒體訂閱號的產量,消弭了其原創能力不足的劣勢。

3.作品改頭換面加大權利人舉證維權難度

訂閱號每天都可以群發一條消息,所發布的內容經過一天即可被淹沒,著作權人本身已經很難在海量作品中發現訂閱號的侵權行為。把作品改頭換面使得著作權人更難發現權利遭到損害,比如更換題目,著作權人不點開全文甚至無法發現權利遭到侵害,訂閱號以此避免被發現侵權。

(三)未經許可設置網絡鏈接的原因

1.有效監管難以介入

訂閱號設置網絡鏈接的一種方式是在公眾訂閱號的聊天界面設置關鍵詞回復,此種以對話方式傳播的網絡鏈接僅限用戶個人的終端設備可以收到,若用戶不主動向騰訊客服反映,騰訊公司難以發現并介入監管,因而不少公眾訂閱號紛紛選擇設置網絡鏈接的方式侵犯版權。

2.舉報投訴功能難以有效利用

訂閱號設置網絡鏈接的另一種方式是在推送內容的末尾“閱讀原文”處插入鏈接,騰訊公司對此的應對手段是通過用戶舉報投訴,但是舉報功能需要達到一定舉報人數后才能啟動。一方面,鏈接位于文章最末端,具有隱蔽性,若不經點擊,無法發現其侵權行為,這使得發現侵權并舉報的人的數量是有限的;另一方面,有侵權行為的訂閱號設置的大多是正在上映電影的鏈接,發現侵權的用戶為了日后長期從該訂閱號獲取資源而怠于舉報,使得微信平臺的舉報功能難以發揮本來的作用。

三、微信公眾訂閱號版權侵權方式的應對策略

(一)未經許可未支付報酬轉載的行為

1.建立著作權人信息登記系統

騰訊公司作為微信的開發運營商,在快速發展的同時應當積極承擔社會責任,加強版權保護,為著作權人建立一個信息登記平臺[8],初次發表作品時即登記著作權人的基本信息、有效聯系方式、轉載是否需要聯系、是否需要支付報酬以及可接受報范圍,供訂閱號運營者參考,便于聯系著作權人征求許可。

2.完善版權付費機制

付費閱讀是尊重原創作品、保護著作權人合法權益的有效途徑,微信支付的功能為完善付費閱讀機制提供了良好的契機[9],小額支付即可獲取訂閱號發布的內容,以此作為訂閱號支付報酬的資金來源,收益由作者與運營者按比例劃分。同時,應出臺使用網絡作品支付報酬的辦法,使得訂閱號運營者與著作權人確定報酬時有法律依據,降低協商成本。

(二)未經許可改動作品內容并發布的行為

1.適當放慢傳媒的發展速度

訂閱號真正吸引的用戶的作品一定是優質的有思想的,而非對熱點話題千篇一律的評論。對訂閱號侵權行為不加以控制,長此以往,原創作者會失去創作動力,用戶會喪失對內容的辨別能力。沒有了著作權人持續的優質創作,傳媒發展便如無源之水無本之木,快速發展可能成為曇花一現。保護著作權人的合法權益才能激發其創作積極性,傳媒才能良性發展,所以適當降低對市場效率的追求,放緩訂閱號的發展速度,避免創作資源的枯竭。

2.利用粉絲經濟投資人經濟給自媒體注資

訂閱號涌現出大量的自媒體運營者,但自媒體單打獨斗的根本目標仍是壯大團隊,規模運營。但在這個過程中,原創能力不足抑制了自媒體訂閱號的發展速度。粉絲經濟指訂閱號為潛在粉絲群體提供服務促使其消費,獲得其注資。投資人經濟指由有意愿的個人或企業為有潛力的自媒體注資[10]。通過這樣的方式幫助自媒體擴大團隊規模,招納專業成員,提高自媒體團隊的創作能力和作品產量。

3.開發訂閱號平臺復制比檢測功能

當前訂閱號發布內容過于簡單,復制粘貼略加改動即可發布,騰訊公司可以開發復制比檢測功能,復制比過高的作品不予通過審核,具備原創性的作品才可以通過檢測。以此從根源上控制未經許可改動并發布作品的侵權行為。

(三)未經許可設置網絡鏈接的行為

1.開發自動回復監測功能

關鍵詞回復是訂閱號運營者在后臺設置的,騰訊公司應當對這一過程加以監管,積極審查其中的網絡鏈接,對侵權者予以警告、封號的懲治手段。微信在推崇分享機制的同時,不能淡化版權保護觀念,應當引導訂閱號運營者合法使用作品,審慎發布內容,對所設網絡鏈接的合法性予以注意[11]。

2.對實施有效舉報的用戶給予獎勵

微信舉報的無償性與程序的繁瑣性使得大量用戶怠于使用該功能,給作出有效舉報的用戶一定的獎勵可激發其監督訂閱號平臺的侵權行為。如回饋微信紅包、提供與微信合作的第三方平臺的代金券,以此激勵廣大用戶共同致力于營造良好的微信公眾訂閱號運營環境,充分發揮舉報投訴功能的作用。

四、結論

傳媒的發展靠技術和內容兩方面支撐,微信公眾訂閱號是技術,優質作品是內容,把握好二者關系非常關鍵。如果對訂閱號的發展過程中的版權侵權行為不加以控制,將會傷害著作權人的創作積極性,失去了源源不斷的優質作品,傳媒難以靠一條腿走路。只有保護好著作權人的合法權益,才能通過訂閱號讓傳媒長足發展。

[1]騰訊科技,企鵝智酷.“微信”影響力報告:用數據讀懂微信五大業務[EB/OL].2016-03-21.[2016-11-25].

[2]2015微信知識產權保護白皮書[EB/OL].騰訊,2016-01-12.[2016-11-26].

[3]騰訊客服.公眾平臺服務號、訂閱號、企業號的相關說明[EB/

OL].[2016-11-25]https://kf.qq.com/faq/120911VrYVrA130

805byM32u.html.

[4]唐然.微信公眾平臺著作權侵權行為及責任認定[D].北京外國語大學,2014.

[5]詹啟智.信息網絡傳播權論[M].北京:中國政法大學出版社,2014:254-261.

[6]騰訊科技,企鵝智酷.2016微信用戶數據報告[EB/OL].2016-08-26.[2016-11-26].

[7]黃楚新,王丹,彭韻佳.2015年中國媒體融合發展報告[A].吳信訓,唐緒軍,黃楚新.中國新媒體發展報告No.7(2016)[C].北京:社會科學文獻出版社,2016.

[8][美]謝爾登·W.哈爾彭等.美國知識產權法原理[M].北京:商務印書館,2013:52-55.

[9]王維嘉.微信中的侵權問題與版權保護研究[D].南京大學,2016.

[10]張小琴.微信公眾號的原創能力與版權問題[J].傳媒評論,2015(7):60-61.

[11]蔡維力.網絡服務中間商濫用避風港原則的認定[J].知識產權,2011(6):34-36.

D

A

2095-4379-(2017)07-0033-03

趙佳(1996-),女,山西太原人,西北大學法學院,“西北大學第八屆挑戰杯大賽復賽作品”——“自媒體作品版權侵權法律問題研究”;指導老師:張曼,女,西北大學法學院,副教授。