人性的背叛與救贖

——格雷馬斯的敘述語法分析《追風箏的人》

王今

(忻州師范學院外語系,山西忻州034000)

人性的背叛與救贖

——格雷馬斯的敘述語法分析《追風箏的人》

王今

(忻州師范學院外語系,山西忻州034000)

通過運用格雷馬斯的敘述語法分析小說《追風箏的人》的敘述結構,文章從新的解讀視角探討了小說中人性的背叛與救贖這個話題。文章依據行動元模式理論概括出六個行動元要素,組成三對相互關系,又按照符號矩陣理論抽象出四個符號學要素,蘊含六對人物關系。多層次的二元對立關系構建起立體的敘述結構,有助于對小說人性話題的把握和理解。

格雷馬斯;敘述語法;人性

格雷馬斯(1917-1993)是著名的結構主義語言學家,同時也是符號學“巴黎學派”的核心人物,為符號學理論的成熟和發展做出了突出的貢獻。在列為斯特勞斯二元論的基礎上,格雷馬斯以意義為研究的出發點,建立起一套相對完善的敘述語法。其中,最具獨創性和代表性的是行動元模式和符號矩陣理論,為文學敘事學的相關探索提供了新的思路。

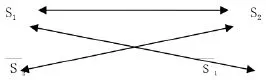

結構主義學派認為,語義素的“意義”只有通過相互關系來表達[1]82。格雷馬斯根據事件中不同的功能關系提出了行動元的敘述模式,將六個行動元劃分為三組相互關系,即主體與客體、發送者與接受者、輔助者與反對者。行動元是完成一個行為的人或物,既可以是人,也可以是動物化或擬人化的事物,能動者或抽象實體[2]18。主體是具有欲望或追求的存在物,客體則是被主體欲望或追求的目標。發送者是激勵主體追求目標的一種力量,對主體實現其欲望或目標起著關鍵作用,而接受者通常指發送者所發送信息的對象。接受者多數情形下同主體相重合。格雷馬斯稱,“輔助者與反對者有兩類功能:第一類是有助于主體欲望的實現,它利于交流;另一類反之,它制造障礙,阻滯欲望的實現,它妨礙交流”[3]261。三組行動元間的相互關系推動了情節的產生、發展和結束,有較強的功能和價值,如圖1。

圖1 格雷馬斯的行動元模式

受亞里士多德“矛盾命題”和“對立命題”的啟發,格雷馬斯提出了四個符號學要素組成的符號矩陣。李啟軍認為,“符號化的過程是意義生成的過程,表明我們生活在一個充滿意義的世界中”[4],而意義正是依托二元對立才能存在。符號矩陣不僅是一種研究行動邏輯的模式,也體現著二元對立關系,對揭示文本的主題有著重要意義。格雷馬斯認為,倘若假設一事物為S1,其對立方就是S2,矛盾但不對立方為1,最后一項是2(圖2),同1既不矛盾也不對立,如圖2所示。

圖2 格雷馬斯的符號學矩陣

作為近年來最熱銷的小說之一,《追風箏的人》是阿富汗裔美籍作家卡勒德·胡賽尼的第一部小說,講述了阿富汗少爺阿米爾和仆人哈桑之間的故事。小說以敘述兩人的關系為主要脈絡,橫跨二十余年,涉及兩個國家以及幾次戰爭。整部作品情節跌宕起伏、寓意發人深思,不僅博得全球2000萬讀者的高度贊賞,作者胡塞尼更因此書獲得了“聯合國人道主義獎”。關于家庭、友誼、忠誠、愧疚等諸多文學表現話題都在這部震撼之作中有所體現,其中關于人性的背叛與救贖這一話題一直受到研究者們的關注。然而,以行動元和符號矩陣為分析模式,運用格雷馬斯的敘述語法來分析這一小說的研究卻并不常見。

一、行動元模式分析

杰姆遜認為,“格雷馬斯敘事分析的關鍵,就是要在有意義的現象下找到構成性微觀原子和分子并指出其作用”[5]109。正如格雷馬斯稱“行動元存在于每一個微觀的世界”[6],行動元在分析敘述文本時具有可操作性和簡便性。一個行動元可由若干個行為者(actors)表示,而一個行為者也可表示若干個行動元。《追風箏的人》之所以能夠成為一部非比尋常的小說,同文中巧妙的行動元安排是密不可分的。

阿米爾是小說中的主人公,在阿富汗過著富家少爺的舒適生活。他生性膽怯懦弱,在觀看比武競賽時會放聲大哭以致引來父親的無比厭惡。另外,阿米爾善嫉多疑,不愿意哈桑同他共享父愛。正是這種性格缺陷導致他看到哈桑被欺凌時忍氣吞聲,后又編造謊言趕走了愿意為他千千萬萬遍的忠誠朋友哈桑。背叛哈桑后的愧疚和自責折磨了阿米爾二十多年,直到他身赴險境救出了哈桑的兒子并也愿意為他千千萬萬遍。阿米爾的人性最終得到了回歸和救贖。顯而易見,阿米爾是主體,而他苦苦追尋的人性則是客體。阿米爾和人性構成了情節發展的基本框架,推動了其它關系的發展。

阿米爾除了是追求人性的主體,同時也是人性的接受者。哈桑幫阿米爾做早餐、收拾床鋪、熨衣服、擦鞋子、整理課本,還總是能讀懂小主人的心事,卻終被逼走。二十多年,阿米爾總是良心受到譴責,眼前時常會浮現哈桑式的微笑。哈桑的正直、勇敢、忠誠對二十多年后阿米爾人性的回歸有著潛移默化的作用。阿米爾為此不惜與塔利班頭目決斗,“脾臟破裂,牙齒脫落,肺被刺穿,眼眶裂開”[7]287。發送者與幫助者的區別在于發送者通常在背景之中,幫助者卻往往參與行動;發送者是抽象的力量,幫助者則是具體的人物。鑒于此,發送者或許可以歸納為人類永恒追求的情感。

主體在追求客體時并不總是十分順利,可能會得到反對者的阻撓,延緩目標的實現,也可能會獲得輔助者的支持,提前實現目標。反對者和輔助者在一定程度上推動了情節的發展。哈桑從未拒絕過阿米爾任何事情,即使被阿米爾背叛也沒有揭穿他的謊言。他對阿米爾深信不疑,認為“總有一天,全世界的人都會讀你的故事”[7]33。除了哈桑,阿米爾父親的好友拉辛汗也可以看作是輔助者。拉辛汗在信中道出了哈桑的身世,并告訴阿米爾“當罪行導致善行,就是真正的獲救”[7]291,“這兒有再次成為好人的路”[7]186。正是拉辛汗的這封信讓阿米爾下定決心去救贖之前犯下的過錯。拉辛汗在阿米爾童年時就發現了他的寫作才華,曾多次鼓勵他進行小說創作。阿米爾的父親號稱“颶風先生”,身形高大,雷厲風行,他不僅施舍窮人,還花三年的時間修建恤孤院。父親的這種自我救贖的方式也對阿米爾后來的行為產生了積極的影響。至于反對者,非阿塞夫莫屬。阿塞夫生性殘暴頑劣,對哈扎拉人存有嚴重的種族歧視。他先在喀布爾的風箏比賽中對哈桑造成了巨大的身心損害,后又欺凌哈桑的兒子索拉博使其淪為他的玩偶。在阿米爾冒死營救索拉博時,身為塔利班頭目的阿塞夫又同阿米爾展開了決斗,用不銹鋼拳套把阿米爾打的丟了半條命。兇殘暴虐的阿塞夫已經完全失去了人性,喪失了理智,同阿米爾始終處在對立方。圖3展示了小說的行動元要素和相互關系。

二、符號矩陣分析

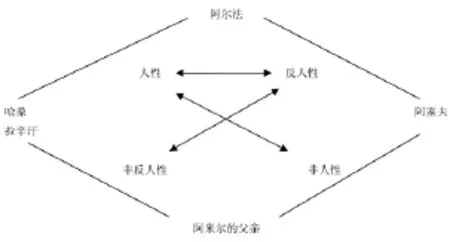

結構主義試圖通過表意系統探索產生和再產生文化意義的深層結構。符號矩陣作為格雷馬斯的最高成就,是研究文本深層意義的一套規則系統。根據小說中人物和人物間的相互關系,可以抽象出文本基本的語義素是人性。一直以來,人們為了提升自己的精神境界,對人性的探究從未停歇。人性的背叛與救贖也是胡塞尼在《追風箏的人》中重點闡述的話題。假設將S1賦值為“人性”,可推理得出如下符號矩陣(圖4)。

圖4 小說中符號矩陣

然而,賦值后的各函項有必要再進行整合。小說設定的人物形象都是豐富飽滿的,是多個特征的集合體。所以,人物的對立要避免用特征的對立或矛盾直接表現,避免單一化的人物分析。《追風箏的人》的深層結構經過整合得出如圖5所示

圖5 整合后符號矩陣

阿米爾童年時背叛了愿意為他付出生命的哈桑,26年后又涉險救出了哈桑的兒子并收養了他。他最終為犯下的過錯付出了代價,擺脫了噩夢的纏繞,實現了人性的救贖。因此,阿米爾可以看作是“人性”和“反人性”的復合項。哈桑忠誠善良,即使被阿米爾背叛也沒有拆穿他的謊言,還替阿米爾照看位于阿富汗的被塔利班覬覦已久的宅院并為之付出生命。他很珍視同阿米爾的友情,多年后仍對當年山頂的石榴樹和《沙納瑪》的故事念念不忘,也從未怪罪過阿米爾的背叛。哈桑的靈魂深處具備人類最基本的品質:真善美。拉辛汗事后知曉阿米爾的過錯卻沒有揭穿,是在努力維護一個少年的尊嚴。他理解阿米爾,理解阿米爾的父親,理解哈桑。他懂得真善美的重要性,祈愿阿米爾寬恕他和他的父親,更要寬恕阿米爾自己。由此哈桑和拉辛汗可以視為“人性”和“非反人性”的復合項。阿米爾的父親是個“被拉扯成兩半的男人”[7]348,表面恪守伊斯蘭教的教規,卻犯了嚴重的私通罪行。他疼愛阿米爾卻靠對他的嚴厲來對自己嚴厲,深愛著哈桑卻不能公開表露。他同哈桑的父親阿里情同手足,卻因對方的哈扎拉人身份從未提起阿里的朋友身份。“非人性”的阿米爾父親同時具有“非反人性”的特質。他與龐然大熊奮力搏斗,同持槍士兵冷面對峙。他在阿里離去時會放聲大哭,在生活窘迫時會拒絕救濟金的發放。他的內疚自責帶來了一系列善行,通過施舍幫助他人來實現人性的自我救贖。阿塞夫則無疑是“反人性”和“非人性”特征的集合體。他不但在年幼時奸污了哈桑,成年后又將魔爪伸向了哈桑的兒子。阿塞夫懷有強烈的種族歧視,大規模屠殺哈扎拉人,還不時從恤孤院帶走幼童供自己賞玩。阿塞夫已經突破了道德底線,完全喪失了人性。

三、結語

格雷馬斯的行動元模式和符號矩陣為人們理解文本的深層文化內涵提供了有效的研究范式。透過殘忍而美麗的文字,《追風箏的人》觸及人們的靈魂,促使人們審視自身,直面人性。然而,正如一千個讀者有一千個哈姆雷特,不同的讀者對文本的關鍵詞會產生不同理解。當關鍵詞發生變化時,行動元模式中的主/客體和符號矩陣中的S1也會隨之改變。屆時,我們又可以得出不同的圖示關系。格雷馬斯試圖構建一個普適所有文學敘事的體系,使文學理論的分析達到科學化、模式化的水平,確有其獨到之處。但是,僅用數學的公式方法鑒賞文學作品在一定程度上抹煞了文學本身的生動性和豐富性,失去了文學獨有的魅力。格雷馬斯的敘述分析法為文本分析提供了獨特視角,但是對作品的欣賞同時也離不開時代背景、作者生平,以及讀者體悟。

[1]Terry,E.Literary Theory:An Introduction[M]. Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2004.

[2]Browen M,Ringham F.Key Terms in Semiotics[M].London/New York:Continuum,2006.

[3]格雷馬斯.結構語義學[M].蔣梓驊譯.天津:百花文藝出版社,2001.

[4]李啟軍.無意作辯護—巴爾特《符號學原理》的重要啟示[J].中國圖書評論,2004,(06):29-30.

[5]杰姆遜.后現代主義與文化理論[M].唐小兵譯.北京:北京大學出版社,2005.

[6]格雷馬斯.行動元、角色和形象[A].王國卿譯,張寅德.敘事學研究[Z].北京:中國社會科學出版社.1989,119-125.

[7]卡勒德·胡賽尼.《追風箏的人》[M].李繼宏,譯.上海:上海人民出版社,2006.

(責任編輯 郭佳)

I106.4

:A

:1673-2014(2017)01-0045-03

2016—11—24

王今(1988—),女,山西忻州人,碩士研究生,助教,主要從事英語語言學和英語教學研究。