誰來種地?

蔡弘 黃鸝

摘 要:利用1982-2010年四次全國人口普查和1987-2005年三次全國1%人口抽樣調查數據,1996和2006年兩次全國農業普查數據,以及2014年至2015年安徽省調查資料,描述了農業勞動力性別結構變動態勢和農村婦女農業生產參與狀況。數據表明,中國大陸農業勞動力性別結構已經呈現出明顯的女性化趨勢。調查發現,在男性缺席的情況下,雇傭農群體既彌補了農村婦女生產技術匱乏的不足,也有效解決了勞動力短缺的問題,農業生產并未因為農業勞動力女性化而受到顯著影響。然而,由于農業比較效益低下,土地難以支撐被高度商品化的農村生活,農民對于土地的情感逐漸淡漠,農地與農民的關系正在松綁,農地之于農家的重要性日漸式微,農村婦女農業生產意愿不容樂觀,生產態度消極化逐步蔓延。伴隨農業勞動力女性化,農業勞動力新老更替問題也日益突出,“誰來種地”將成為問題,避免城鎮化進程中農業勞動力斷層和弱質化是農業可持續發展的底線。

關鍵詞:性別結構;農業女性化;農業可持續發展

中圖分類號:F325.21 文獻標識碼:A 文章編號:1009-9107(2017)02-0104-09

一、問題的提出

國家印發的《全國農業可持續發展規劃(2015-2030年)》中強調保護耕地資源,促進農田永續利用。農業可持續發展不僅要珍視耕地資源,也要重視人口資源,農業勞動力持續、優質、充足的供應是農業可持續發展的根本。城鎮化進程中,農業勞動力性別結構發生了一些令人深省的變動。家庭中的女性代替男性成為農業生產的主要承擔者,改變了千百年來男性主導農業的生產格局,學界生動地稱之為“農業女性化”。至于“何謂農業女性化”問題學術界尚未有明確的回答。一般認為,農業女性化是指在農業發展過程中,男性逐漸從傳統農業部門中抽離出來轉向非農領域,而女性接替男性成為農業生產主體的社會經濟與社會人口現象。

從20世紀80年代末90年代初開始,學界對中國農業勞動力女性化現象及其后果進行了反思。高小賢的研究表明,1978-1988年我國從農業中轉移出去的女性勞動力大約在3 300萬左右,遠低于男性,認為全國各地出現了不同程度的農業女性化現象,其既限制了農村婦女自身的發展,也掣肘了中國城鎮化與農村現代化進程[1]。金一虹分析了改革開放以來農村婦女的職業分化,認為農業勞動力女性化、高齡化與低素質化已經初現端倪[2];但農村婦女參與到農業生產之中的數量與價值存在背離,她們只是承擔了日常田間管理的責任,并未從男性手中接過農業生產決策權與主導權的“接力棒”[3]。孟憲范則認為90年代初期中國農業勞動力中婦女占到了60%~70%,是勞動性別分工的遞補效應把農村婦女推向了農業生產的主角位置,農業女性化減弱了她們對男性的依附,有助于婦女潛能的發揮與獨立人格的發展[4]。

2009年,朱啟臻基于對山東、山西、河北、四川、重慶、陜西、黑龍江等10省20個村的調研資料,認為目前農業生產的主體是婦女和老人,并明確指出依靠婦女和老人對土地的感情難以維持農業生產的可持續發展,對中國農業安全構成潛在威脅[5]。2015年,成德寧利用2003-2012年間省級面板數據和2006年全國農業普查數據,通過比較農村外出務工人口性別比和農業從業人員性別比發現,我國農業勞動力性別結構發生了較大變動,農業勞動力女性化對糧食主產區生產技術效率產生了負面影響[6]。張林秀等學者也描述了20世紀90年代以來中國大陸農村婦女接管家庭農業生產的現象,認為新世紀以來,無論是農業勞動力女性化(feminization of agricultural lab or labor feminization)還是農業生產管理女性化(feminization of farm management or managerial feminization)在中國大陸都十分明顯,但是農業女性化并不會影響中國的糧食生產和糧食安全[7-12]。

學者們的研究表明,城鎮化進程中農村家庭勞動性別分工調整致使大量農村婦女接替男性成為農業生產的主體,農業勞動力女性化對農村婦女發展、農業發展、糧食安全的方方面面產生了深遠影響。由此所產生的問題是:第一,農村婦女在農業生產過程中是否遭遇了性別障礙?她們又是如何克服的呢?第二,在農村富余勞動力大量流向城鎮以獲得更高經濟報酬的社會環境下,她們是否愿意長期堅守農田呢?第三,伴隨農業勞動力女性化,農業勞動力老齡化問題也已經凸顯,未來誰是農業生產的核心力量?本研究利用1982-2010年四次全國人口普查數據、1987-2005年三次全國1%人口抽樣調查數據、1996年和2006年兩次全國農業普查數據,結合2014年末至2015年初安徽省調查資料,分析了中國大陸農業勞動力性別結構變動的整體趨勢,探討了農村婦女農業生產參與現狀、農業生產意愿和農業生產態度,在此基礎上,就如何應對農業勞動力結構變動問題給出了一些思考。

二、誰在種地?

(一)婦女農業參與的歷史簡溯

中國農業勞動力性別結構的變動有著極其深刻的歷史烙印,務農早已不是男性專利,嚴格意義上“男耕女織”的傳統性別分工模式隨著社會經濟發展在20世紀初期就被打破。遺憾的是,關于中國近代農村婦女農業勞動和性別分工的記錄并不豐富,“中國婦女和世界上其他地方的婦女一樣,在歷史上處于‘失語狀態,對婦女勞動特殊性的研究并不多見”[13]。

李景漢在《定縣社會概況調查》中描述了20世紀30年代河北定縣兩性配合生產的圖景,男性除了種地以外從事最多的職業是織布,女性則“除室內家事外多半在田間與男子一同工作”“除家事及田間工作的主要工作外,其次工作有多種手工業”[14]。美國學者黃宗智在小農經濟的框架下系統地討論了華北地區和長江三角洲地區農村家庭在商品化入侵背景下性別分工情況,無論是華北農村還是長三角農村,農村婦女是否參與農業勞作受制于家庭經濟狀況,貧農家的婦女為了家庭生計不得不投入農業生產或終日紡紗,中農和富農家的婦女則很少干農活[15,16]。加拿大人類學家寶森在觀察云南祿村社會變遷中發現,晚清時期由于傳統經濟遭遇現代工商經濟的侵擾,在家庭經濟壓力下,即使裹了腳的女性也不得不走出家門走向農田,而男性則進行遷移轉入非農部門以尋得新的經濟來源[17]。20世紀二三十年代,陳翰笙調查華南農村生產及經濟狀況時感慨:“婦女勞動力在用于土地的總勞動力中所占的比例異常之大,即使在婦女從事田間勞動已成慣例的那些地區也是如此”[18]。新中國成立之后,當50年代初期政府號召和動員農村婦女參加農業生產時,三年間就有占農村適齡婦女總數60%的人走向田間;隨著人民公社(1958-1978)的普及,農村婦女參加農業勞動的規模超過了過去任何時期。據統計,1964年,每一個生產隊有近95%的適齡(16~61歲)農村婦女都投入到生產之中[19]。“文革”期間,在“婦女能頂半邊天”的政策鼓舞下,兩性生理差異被極大縮小,婦女參與社會生產達到了頂峰,高小賢筆下的“銀花賽”和金一虹筆下的“鐵姑娘”就是很好的范例[20-21]。到了20世紀80年代,人民公社逐步退出歷史舞臺,家庭聯產承包責任制成為新的生產組織方式。此時正值城鄉政策的新一輪調整從新中國到改革開放前夕,我國采取從“鼓勵進城”到“嚴格控制”的農村剩余勞動力轉移政策;從改革開放至20世紀末,逐漸采取從“允許流動”到“公平流動”的農村剩余勞動力轉移政策;進入新世紀之后,政策開始轉向鼓勵、引導及宏觀調控下的有序管理。,隨著城鄉流通壁壘被逐漸打破,大量農村青壯年勞動力涌入東南沿海城市尋求非農就業,以填補因農業比較效益低下而形成的城鄉收入鴻溝,流動過程中的性別差異致使越來越多的婦女被滯留在農村,“男工女耕”成為當時農村家庭分工的主流。

(二)農業勞動力性別結構變動:女性化趨勢凸顯

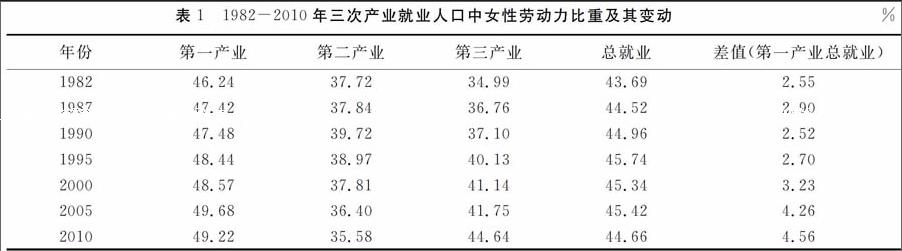

20世紀80年代以來,人口數據清晰地刻畫了農村婦女不斷沉積在農業領域的事實。表1顯示, 從1982、1990、2000、2010年四次全國人口普查數據來看,中國大陸農業就業人口為了表達統一,在表1中使用了“第一產業”。本文若無特殊說明,農業、農林牧漁業、第一產業三者所涵蓋的勞動力范疇一致。同時,不同年份的普查資料對于第一產業統計口徑存在差異,本文統一采用《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2011)中關于“第一產業”的界定。中女性比重分別為46.24%、47.48%、48.57%、49.22%,近30年間上升了2.98%,若繼續保持這一上升趨勢,下一次普查時,農業勞動力中女性的絕對數量將超越男性。從1996年和2006年兩次全國農業普查來看,1996年第一次全國農業普查農業從業人員為4.34億人其中,男性和女性分別占48.39%和51.61%;到2006年第二次全國農業普查時,農業從業人員下降到了3.42億人,而女性農業從業人員比重卻上升了1.61個百分點,達到了53.22%數據來源于《中國第一次農業普查資料綜合提要》第二部分“農業普查單位基本情況”中“農業生產經營單位及從業人員”;《中國第二次全國農業普查資料匯編(綜合卷)》第三部分“農業生產條件和生產狀況”中“各地區按性別分的住戶農業從業人員數量”。此外,農業普查與人口普查統計口徑存在差異,因此女性農業勞動力數量及其比重統計的結果并不一致,但是不影響對農業勞動力性別結構整體變動趨勢的判斷。。

觀察表1發現,在任何一個普查年份和1%抽樣調查年份,第一產業勞動力中女性比重始終高于第二產業、第三產業以及總就業比重。第二產業和總就業勞動力中女性比重相較于第一產業和第三產業基本保持穩定,變動幅度較小,第一產業和第三產業勞動力中女性比重則持續增加,其中,第三產業女性勞動力比重上升幅度最大。進一步比較第一產業與總就業勞動力中女性比重變動態勢看到,兩者差值正在逐步擴大,從1982年的2.55個百分點擴大到了2010年的4.56百分點。由此推測,在產業結構調整和農業勞動力整體規模下降的宏觀環境下,一方面,女性農業勞動力農轉非的滯后性降低了農業勞動力性別比,從而抬升了第一產業女性勞動力比重,另一方面,市場上原先已有的一部分女性農業勞動力流入了第三產業,新進入就業市場的女性勞動力也傾向于第三產業,導致第三產業女性勞動力比重迅速上升。但是,第一產業仍然是女性的主要就業渠道。

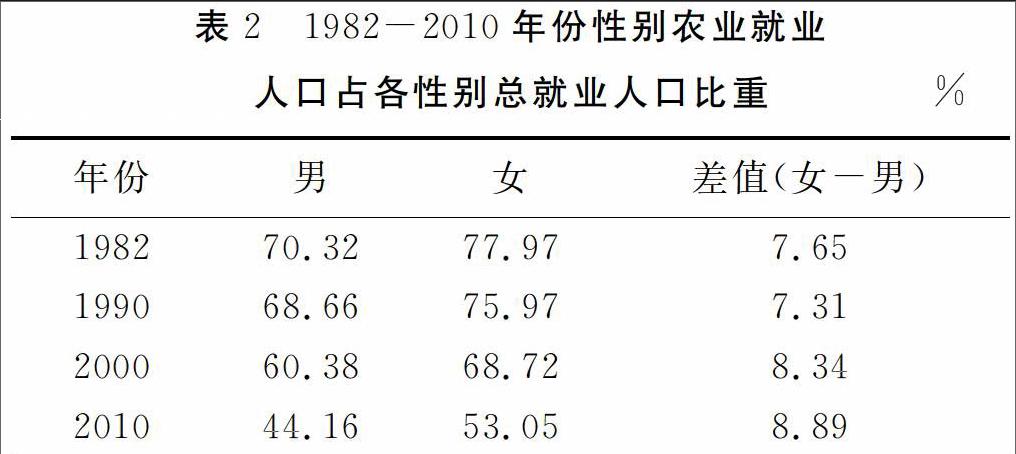

同時,分性別就業人口數據顯示(見表2),女性農業就業人口占全部女性就業人口的比重始終高于男性。其中,男性從1982年的70.32%下降到2010年的44.16%,下降幅度為26.16%,女性從1982年的77.97%下降到2010年的53.05%,下降幅度為24.92%,低于男性1.24個百分點。此外,兩性農業就業人口比重的差值存在擴大趨勢,從1990年的7.65%擴大到2010年的8.89%。這意味著,與男性相比,女性非農轉移速度更慢,當大部分男性已經轉移進入非農部門時,大部分女性依然富集在農業。

可以看到,無論是文獻資料的回顧,還是宏觀歷史數據的整理,農業勞動力性別結構的變動過程與社會經濟發展密切關聯,恰如費孝通在《祿村農田》中提到,“女子是農田勞動的中堅,這并不是偶然”[22]。學者們的研究表明,農業勞動力性別結構的變動并非一蹴而就。在20世紀初,隨著商品經濟對于小農經濟的侵蝕,農村家庭就開始新一輪的家庭分工,此后,隨著政策導向和家庭理性決策,女性參加農業勞動的程度不斷加深。對于歷史宏觀數據的整理我們看到,無論是農業勞動力性別結構變動趨勢,還是三次產業間女性勞動力比重變動的比較,以及分性別就業人口比重的變動特征,都表明中國大陸農業勞動力女性化趨勢已經顯現。當大量男性勞動力從農業部門轉向非農時,女性勞動力并未實現同步轉移,由于種種因素沉積在了農村,成為名義上家庭農業生產的主要承擔者和“第二蓄水池”。

三、怎么種地?

宏觀歷史數據粗略地表明了我國農業生產主要勞動力正在由男性向女性過渡。在此過程中,婦女是如何來適應這一角色的轉變,以及在實際生產中如何來扮演好這一角色,是更加值得關注的問題。

(一)調研地選擇

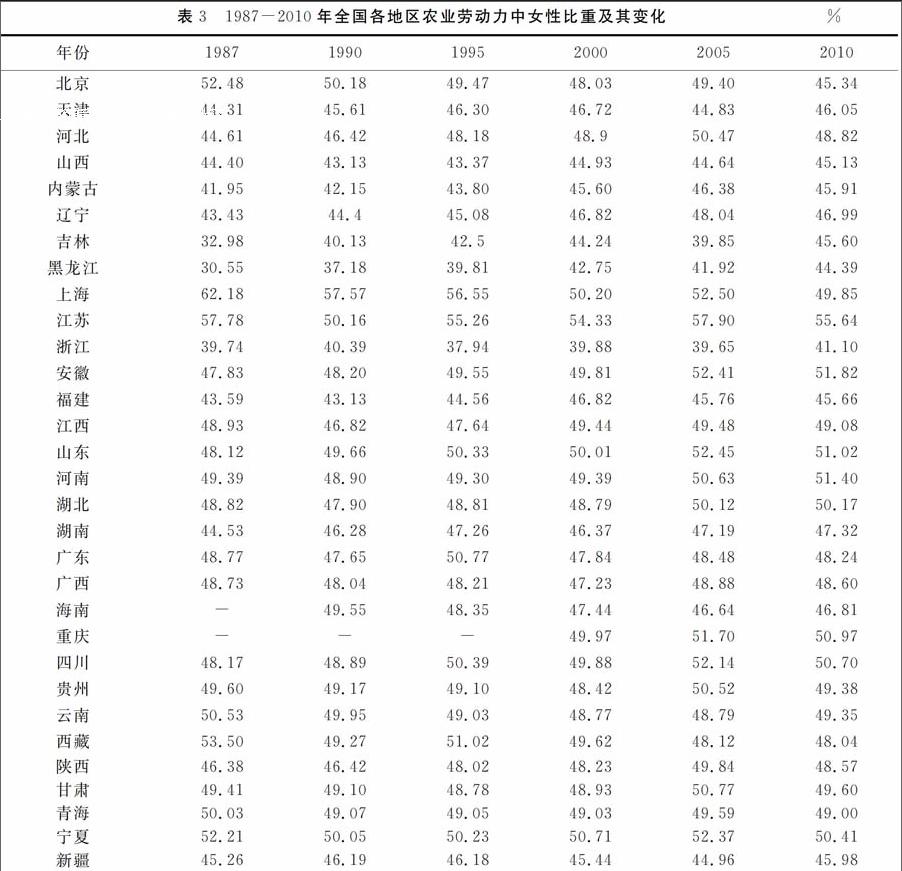

通過比較全國各地區農業勞動力性別結構變動的歷史數據,我們發現,1987-2010年間,安徽省農業勞動力中女性比重呈上升趨勢,從47.83%上升到了51.82%,在各地區中雖然比重不是最高,但變動態勢最為顯著(見表3)。為此,本研究以安徽省為研究對象,進一步探討農村婦女“怎么種地”這一問題。

2015年,課題組先后前往安徽省阜陽市迪溝鎮,亳州市王市鎮、莊周辦事處、樂土鎮、許疃鎮,宿州市符籬鎮、灰古鎮,蕪湖市孫村鎮、平鋪鎮,安慶市義津鎮、麒麟鎮義津鎮與麒麟鎮現隸屬于銅陵市樅陽縣。2016年1月4日,安徽省民政廳在樅陽縣城正式傳達國務院國函[2015]181號和安徽省關于區劃調整的實施意見,樅陽縣正式劃歸銅陵市管轄。,黃山市海陽鎮、渭橋鄉,宣城市邱村鎮、東亭鄉等地區進行了調查。調查在農歷臘月開展,此時秋收已經結束,冬小麥完成播種并已出苗,距離2016年春節還有一個多月的時間,是一年中農村最為閑暇的時光,大部分村民也愿意配合我們的調查。調查過程中所有關于農業生產的情況都通過和村民的訪談獲得。

(二)農村婦女農業生產性別障礙并不明顯

我們從生產資料獲取、種植活動開展和糧食銷售三個方面考察了農村婦女農業生產參與狀況。

在生產資料購買環節,與國外不同,農村婦女并未遭遇性別差異化對待。Duncan對于非洲加納研究、Deere對于拉丁美洲、Kelkar對于印度和孟加拉的研究都表明,由于性別歧視,婦女參與到農業生產之后往往不能獲得與男性同樣的生產資料,并且在生產資料獲得過程中面臨重重障礙[23-25]。性別偏見在中國農村同樣存在,但并未體現在農業生產資料獲取環節。農村婦女反而因為性別弱勢獲得了更多的便利。化肥農藥經銷商為了提高銷量往往選擇送貨上門,從而減輕了農村婦女的購買負擔。婦女FD2表示:“現在化肥不需要去店里買,我也不曉得買什么,打個電話就送來了,錢也可以不用給,農村人都沒錢,等把糧賣了再結賬”。“F”代表所在市的拼音首字母,“D”代表所在鎮的拼音首字母,“2”代表所在鎮婦女訪談順序編號。下文類似情況不再說明。繼續追問FD2,是否清楚農藥、化肥的使用方法,

如何判斷糧種的優劣?婦女的回答依然輕松:“舍得花錢就買好一點的糧種,收成也會相對好些,一般的(糧種)國家有補貼,(收成)基本差不多……化肥、農藥(各家)用得都一樣,老板也會介紹你怎么用,(不用看說明)俺也不識幾個大字(大聲笑),方便得很”。可見,農村婦女既不需要親自搬運化肥,也不需要比較各類化肥、農藥、糧種的差異,所有問題一個電話“解決”。農村婦女這種被動獲得生產資料的方式一定程度上彌補了她們農業科技知識不足的短板。

在作物種植環節,農村婦女性別弱勢轉化為實際生產“優勢”的邏輯獲得了延續。婦女WP1在孫村鎮鎮中心開了一家服裝店,是調查過程中少見的未出去務工的年輕婦女。當問及家里有多少畝地、平日怎么種地、會遇到哪些困難時,WP1反映:“種地哪需要技術啊,我不會種地啊,年輕人哪有會種地的,都是老頭老太在種。地是老公家的,我隔壁村的。(地)就幾畝吧,分散得很,我也不清楚具體數量。大活都是男的干,男人出去了,收糧的時候會回來一段時間,有時候也不回來,那時候村里外面打工的基本都會回來。平時看別人打藥我也打藥,別人收割我也收割,都是機器收。到時候也(農忙時期)有人(幫工)來的,不想搞讓別人搞好了,種地能有幾個錢啊”。在WP1的話語體系中,傳統意義上農民“日出而作、日落而息”“面朝黃土背朝天”的辛苦經歷已經不復存在,農民那份對于土地的熱情以及唇齒相依的依賴感也被淡化。當追問“到時候有人來的”這一細節時發現,專門在農忙季節幫人種地的雇傭農在農村業已成風,雇人幫自家播種、打藥、收割的婦女不在少數,個別婦女甚至全年“不下地”也完成了自家的糧食生產。可見,土地名義所有者與土地實際耕作者正在分離。從“土地三權分置”的角度來看,農民集體“所有權”沒有改變,由于土地并未流轉因此“承包權”與“經營權”是統一的,但實際生產中,“經營權”發生了變動,雇傭農成為了生產的最終承擔者。雇傭農的興起一方面有效解決了因人口外流導致的農業勞動力資源不足的問題,另一方也彌補了農村婦女生產技術欠缺的短板。

在糧食銷售環節,與西方國家高度市場化不同,中國政府有嚴格的糧食收購政策和收購價格。一般情況下,生產出來的糧食在政策庇護下并未參與到市場競爭之中,有效規避了滯銷風險,且每年秋糧的收購價格呈現穩步增長的趨勢,農村婦女享受了“只管種,不愁賣”的政策實惠。同時,從近些年《安徽省國民經濟和社會發展統計公報》來看,無論是夏糧還是秋糧都獲得了大豐收。糧食連年豐收是多種因素綜合作用的結果,其中,農業科技的進步、生產方式的改進是糧食增產的關鍵,但結合安徽省農業勞動力性別結構的變動態勢,至少可以說明,隨著農業生產方式由傳統向現代轉變,農村婦女的生產參與尚未對糧食生產結果造成影響。

通過對安徽省農村婦女農業生產現狀的刻畫看到,在整個農業生產過程中,男性的缺席并未給農村婦女帶來明顯的性別障礙,供應商送貨上門以及產品輔導、男性季節性回流、生產機械化普及、農忙季節雇傭農供給、政府的糧食收購政策都有效減輕了農村婦女生產負擔,使其具備獨自完成全年生產任務的可能性,農業生產也尚未因為農村婦女的參與而受到影響。

綜合考察“誰在種地”以及“怎么種地”,我們發現,農業生產中農村婦女的數量與價值并不統一。統計數據顯示大量農村婦女滯留在農村成為農業生產的主力軍,而現實是,她們將一部分生產責任轉嫁給了雇傭農。農村婦女既沒有掌握農業生產技術,也沒有完全投入到生產之中,與其說她們是農業生產者,不如說是田間日常管理者更為準確。季節性雇傭農在協助生產的同時也大大提高了生產成本。調查中了解到,請一個雇傭農的大致成本是200元一個工作日,假設播種和收割兩個農忙月份各請一天,就將增加400元的生產成本。對于田畝數量較多的家庭,需要召集更多的雇傭農,也就需要更高的人工費。由于農業比較效益低下,絕大部分家庭的農業收入占家庭經濟結構中的比重遠遠低于非農收入,雇工成本的增加則進一步壓縮了農業生產利潤,擠壓了農業收入占家庭經濟收入的份額。經濟收入作為家庭決策的基石,農業生產利潤的降低將消減農村婦女農業生產的積極性。

四、誰愿種地?

在我國,家庭分工一直遵循著“男士優先”的性別邏輯。具備發展前景、擁有更多社會資源的工作機會首先被男性占有,女性則更有可能從事本村的、技術性較差的、勞動量較小的、經濟報酬較低的、勞動性質非正規的工作。“男工女耕”的分工模式既受到傳統性別文化的羈絆,又是農村商品經濟高速發展下家庭決策的結果。那么,就農村婦女本身而言,其從事農業生產是無奈選擇還是主動為之?這一問題需要分年齡結構進行討論。

(一)農村婦女農業生產意愿存在代際差異

總體來看,農村婦女農業生產意愿并不強烈。當問及“是否愿意從事農業生產”時,問卷結果顯示,54.5%的農村婦女表示并不愿意。利用SPSS22.0軟件將年齡因素與務農意愿進行交叉分析后發現,兩者關系顯著(P=0),年齡越大者務農意愿越強。

調查中發現,一些上了年紀的農村婦女經常掛在嘴邊的話:“年紀大了,不種地能干嘛?人家(用人單位)也不要了。農民哪有不種地的,種了一輩子地嘍。年輕人都出去了。”可見,父輩、祖輩對于土地的情感依然濃厚,特別是祖輩,在他們觀念中,農民種地天經地義,但字里行間也透露出“認命”的意味。調查中一個細節值得關注,一部分年齡在55~60歲之間的農村婦女在訪談過程中表現出她們對于年輕人能夠出去務工的羨慕,因為務工就意味著能夠獲得更高的經濟報酬。例如,一個59歲的大媽FD3令人印象深刻,當問及“是否有務工經歷時”,她笑談到:“能出去哪有不出去的,俺2005年出去的,去年過年剛回來的,一直在工地給人洗菜做飯,俺能干的很,但是年紀實在太大了沒人敢要了,俺老公比我小幾歲,還在工地干呢”。在調查中我們希望與30周歲以下年輕農村婦女進行交流,遺憾的是,幾乎沒有遇到30周歲以下從事農業生產的農村婦女。從父輩和祖輩的口中獲知,年輕人對土地沒有什么情感,“沒人(年輕人)會種地,沒下過地怎么會種地”。可以推測,當擁有務工經歷之后,務工收入與務農收入的鮮明落差會進一步削弱年輕婦女的農村生產意愿。

(二)農業生產意愿代際差異的影響因素

進一步考察務農意愿代際差異的原因發現,經濟因素與職業理念是兩大核心要素,前者主要作用于父輩,后者主要作用于子輩。

從家庭經濟層面來看,農業比較效益低下導致其在家庭收入份額中所占比重不斷下降,農業作為兜底保障效應的作用在逐步減弱。大部分中年婦女表示:“種地賺不了錢,一年到頭種了三四畝地,幾千塊錢,能干嗎呢?”課題組根據訪談資料整理獲得,一畝地以一季稻與一季麥來計算,除去糧種、農藥、化肥、人工費等生產成本,加上政府補貼,一年純收入在2 400元人民幣左右。可見,若非承包大戶,一個普通家庭一年光靠土地根本難以為繼生活,農民“靠地吃飯”的日子漸行漸遠。當農業收入在家庭經濟中的比重不斷下降,農村家庭對待農業生產的態度自然會發生轉變。問卷分析表明,有83%的家庭農業收入占家庭總收入比重不超過50%;將農業收入所占比重與農業生產意愿進行交叉分析發現(P=0),在農業收入占家庭總收入比重較高的家庭中,婦女的農業生產意愿更加強烈,反之則不愿意從事農業生產。

從職業理念來看,年齡在20至35周歲的農村婦女們 “拼命”希望擺脫農民這一身份烙印,種地在她們的觀念中被視為“沒出息”,她們的父輩和祖輩也不希望她們繼續務農。調查過程中很少遇到這一年齡段的農村婦女,即便遇到,她們也只是回家婚嫁、生小孩等,并且一旦完成這些“人生任務”就會再出去務工。一位正在坐月子的婦女WS1談到:“我們這一輩哪有會種地的,反正我是沒看著過,不會讀書的20不到早就出去了……父母那么辛苦把我們供到大也不希望我們再回到農村啊。”當問及“如果務農收入和務工收入相當,是否會選擇務農”這一問題時,她提到:“那也不會回來,城市生活多好啊。說難聽點,農村賺了錢都沒有地方花……反正我只要在外面餓不死是不想回來了”。

因此,可以把農村婦女種地意愿大致分為三個層次:第一,祖輩對于土地有較深厚的情感,種地意愿強烈,特別是高于70歲的農村婦女,她們“死心塌地”地扎根于土地;第二,父輩基本屬于“兼農兼業”狀態,并未完全放棄農業生產,隨著農業收入比重逐漸降低,種地對于她們似乎成為了“雞肋”;第三,子輩則幾乎不存在務農意愿,一方面她們缺乏農業生產技術,另一方面是對于農民身份缺乏認同感,在接觸城市生活之后對農村生活產生了排斥感。如此來看,“誰愿種地”這一問題基本可以獲得清晰回答,從務農主體來看,中年和老年婦女是農業生產的主要群體,年輕婦女則基本脫離了農業生產隊伍,農業女性化與農業老齡化相伴存在;從務農意愿來看,真正愿意種地的只有那些長期被土地束縛的老年婦女。

五、誰來種地?

孟德拉斯以法國為樣本,在研究歐洲鄉村社會變遷的過程中,看到了自給自足小農經濟逐漸在法國退出歷史舞臺的結局,伴隨“農民的終結”,傳統農業文明也在歷史長河的滌蕩中褪色[26]。那么,中國農村勞動力性別結構的跨時代性變動是否是農村衰落的一個信號呢?事實上,農業勞動力結構性變動并非僅限于性別領域,若將農業勞動力年齡結構納入研究視野,農業勞動力可持續問題將更加嚴峻。

(一)農業勞動力潛在斷層危機

從勞動力年齡角度來看,第一代農民工本文主要指20世紀七八十年代外出務工的農村勞動力。即將退出歷史舞臺,新生代農民工將成為農民工的主體。在農民工新老更替過程中,對于老一代農民工而言,十幾年甚至幾十年的務工經歷并未給他們帶來扎根城市的資本。這又進一步加劇了農村人口結構的老齡化、農業生產的老齡化、農業技術的落后化和農業勞動力的弱質化。與此同時,農業在產業結構中的地位并不會因為勞動力回流而有所改善。對于絕大部分農村家庭而言,光靠種地難以為繼生活的窘境仍將繼續。此時,為了家庭發展,回流的勞動力不得不選擇“兼業”。“禮拜天農民”在現階段以及未來可能成為“潮流”,農業不再是農民的主業,而成為了副業。勞動力的回流只是人口流動的一小部分,農村往城鎮輸血的過程還在繼續。對于新生代農民工而言是否會因為農業生產技術的缺乏、農業比較效益的低下、農業生產情感的淡漠、自身文化素質的提升、城鎮接納壁壘的降低等因素,而想竭力留在城市,從而排斥農村生活、放棄農業生產呢?是否會因為農民這一職業社會地位的低下而想極力避免自己是“農民”的身份呢?中國農業勞動力是否會出現斷層危機呢?中國農業生產會后繼無人嗎[27]?

這些思考并非“杞人憂天”。一些國家和地區在社會經濟發展過程中就曾遭遇過農村青壯年勞動力大量流失,從而帶來農業勞動力的女性化與老齡化,農業生產活力逐步喪失的困局。日本20世紀六七十年代農村勞動力結構與我國當前十分相似。1965年,日本農業就業人口中女性占到60%,到了1976年則上升到了62%[28];與此同時,農業兼業化在日本十分普遍,1960年兼業戶占全部農戶的34%,到了1978年,這一比例上升到了69%[29]。日本政府采取了一系列政策來應對農業勞動力結構變動。例如,出臺農業基本法,重視女性在農業生產中的作用;推行家庭經營協議,促進農業現代化;鼓勵社會自發成立各類農協組織,實現互幫互助;推行農業技術改良普及工作,增加農業生產者農業科技知識;發展農業教育工作來應對農業女性化、高齡化與兼業化,確保農業發展“后繼有人”,等等[30-31]。如今,雖然農業勞動力結構并未出現本質改變,但日本已經是農業現代化水平最高的國家之一。不僅僅是日本,希臘、中國臺灣等也從農業勞動力輸入角度來激發農業生產活力,主體思路是政府出資鼓勵和培訓一批青壯年回流到農村,從而促進農業技術推廣和提升農業生產效率[32-33]。農業后繼者培養工程為我國農業轉型發展提供了一些思路。

(二)農業勞動力可持續是農業可持續發展的保障

農業勞動力是農業發展中最為活躍和最為核心的因素,保證農業發展中有充足的高質量勞動力是傳統農業向現代農業轉型發展的關鍵所在。面對農業勞動力結構性調整,尤其是農業勞動力女性化,要將性別意識納入決策主流,切實增加農村婦女的人力資本,充分發揮她們在農業生產中的積極作用。

基于此,建議從“節流”與“開源”兩個方面來確保未來我國農業發展的活力。一方面,從“節流”來看,在“耕者有其田”的基礎上確保“耕者守其田”。鼓勵“耕者守其田”并非逆經濟運行規律而行來限制農村勞動力外流,而是通過政策實惠與政策禁令提升農耕者的生產積極性。堅持耕地保護國策,對于閑置、棄種、撂荒等現象予以嚴厲禁止。堅持市場導向,進一步提高糧種、田畝補貼,探索化肥、農藥補貼,穩定農產品銷售市場,穩步提升糧食收購價格,降低生產成本擴大生產收益。

另一方面,從“開源”來看,讓一部分“想種地”“愿種地”“能種地”的勞動力進入農業生產經營隊伍,加快構建新型職業農民隊伍,將新型職業農民培訓納入國家教育培訓發展規劃,鼓勵“半農半讀”的就近職業培訓方式,培育職業化、專業化農民來滿足農業現代化的需求。政府可以舉辦農村青年農業技術培訓班,對于農村地區小學、初中畢業或者肄業的青年勞動力優先考慮,既解決了他們未來就業問題,也在一定程度上維護了農村社會的穩定;對于那些經濟困難的農家子弟擇優保送至農業類技校、高校,要求畢業后反哺農村,指導生產;對于那些承包大戶、季節性雇傭農、回流后致力于農業生產的農民工、志向于農村服務的高校學生等等,也納入農業后備軍之中。

最后,不可述略的是,農業作為一個古老的職業在我國一直受到社會尊重。隨著商品經濟的發達,金錢成為衡量一個職業優劣的標準,農業比較效益低下導致農民地位“一落千丈”。要為農業轉型發展輸入新鮮血液,在新的經濟運行環境下,營造重視農業、尊重農民的社會氛圍也顯得尤為必要。

參考文獻:

[1] 高小賢.當代中國農村勞動力轉移及農業女性化趨勢[J].社會學研究,1994(2):83-90.

[2] 金一虹.農村婦女職業分化研究[J].學海,1995(2):47-52.

[3] 金一虹.主體的尋找——新農村建設中的農村婦女[J].中國女子學院學報,2009(3):9-11.

[4] 孟憲范.農村勞動力轉移中的中國農村婦女[J].社會科學戰線,1993(4):147-154.

[5] 朱啟臻,楊匯泉.誰在種地——對農業勞動力的調查與思考[J].中國農業大學學報(社會科學版),2011(1):162-169.

[6] 成德寧,楊敏.農業勞動力結構轉變對糧食生產效率的影響[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2015(4):19-26.

[7] Linxiu Zhang, Alan de Brauw, Scott Rozelle. Chinas Rural Labor Market Development and Its Gender Implications[J].China Economic Review,2004(15):230-247.

[8] Linxiu Zhang, Scott Rozelle, Chengfang Liu, et al. Feminization of Agriculture in China: Debunking the Myth and Measuring the Consequence of Women Participation in Agriculture[EB/OL]. [2016-11-05].http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2008/Resources/2795087-1191427986785/ZhangL& RozelleSEtAlFeminizationOfAgriInChina.pdf.

[9] Yiching Song, Linxiu Zhang, Dajiang Sun, et al. Janice Jiggins Feminization of Agriculture in Rapid Changing Rural China:Policy Implication and Alternatives for an Equitable Growth and Sustainable Development[R].In FAO-IFAD-ILO Workshop, Rome, 31 March-2 April 2009.

[10] Alan de Brauw. Are Women Taking Over the Farm in China?[EB/OL]. [2016-10-25].Department of Economics Working Papers, http://web.williams.edu/Economics/wp/debrauw fem.pdf,2003-07-10.

[11] Alan de Brauw, Qiang Li,Chengfang Liu, et al.Feminization of Agriculture in China? Myths Surrounding Womens Participation in Farming[J].The China Quaeterly,2008(June):327-348.

[12] Alan de Brauw, Jikun Huang, Linxiu Zhang, et al. The Feminisation of Agriculture with Chinese Characteristics[J]. The Journal of Development Studies, 2013(5):689-704.

[13] 邵曉,任保平.婦女纏足、性別分工和經濟變革:19世紀和20世紀早期的中國農村[J].南大商學評論,2006(3):163-281.

[14] 李景漢.定縣社會狀況調查(重印本)[M].北京:中國人民大學出版社,1986:149-167.

[15] 黃宗智.華北的小農經濟與社會變遷[M].北京:中華書局,1986:301-318.

[16] 黃宗智.長江三角洲小農家庭與鄉村發展[M].北京:中華書局,1992:55.

[17] 寶森.中國婦女與農村發展:云南祿村六十年的變遷[M]. 胡玉坤,譯.南京:江蘇人民出版社,2005:81.

[18] 陳翰笙.解放前的地主與農民——華南農村危機研究[M]. 馮峰,譯.北京:中國社會科學出版社,1984:110-111.

[19] 黃西誼.中國當代社會變遷中農村婦女經濟身份的轉換[M]//李小江,譚深.中國婦女分層研究.鄭州:河南人民出版社,1991:67.

[20] 高小賢.“銀花賽”:20世紀50年代農村婦女的性別分工[J].社會學研究,2005(4):153-171.

[21] 金一虹.“鐵姑娘”再思考——中國文化大革命期間的社會性別與勞動[J].社會學研究,2006(1):169-193.

[22] 費孝通.張之毅云南三村[M].天津:天津人民出版社,1990:88.

[23] Beatrice Akua Duncan. Women in Agriculture in Ghana [M]. Second Edition.Accra:Friedrich Ebert Foundation,2004.

[24] Carmen Diana Deere. The Feminization of Agriculture? Economic Restructuring in Rural Latin America(Occasional Paper 1) [EB/OL].[2005-02-01].http://www.unrisd.org/publications/opgp1.

[25] Govind Kelkar. The Feminization of Agriculture in Asia: Implication for Women's Agency and Productivity[EB/OL].[2016-04-07].http://en.fftc.org.tw/htmlarea file/library/20110725164020/eb594.pdf.

[26] H·孟德拉斯.農民的終結[M]. 李培林,譯.北京:中國社會科學出版社,1991:268-296.

[27] 徐水源,宋月萍,謝卓樹.中國農業生產會后繼無人嗎?——城鎮化背景下新生代農村人口務農狀況考察[J].人口與發展,2016(3):63-70.

[28] 李心光.日本農業后繼者的現狀和對策[J].高等農業教育,1985(2):70-74.

[29] 嚴瑞珍.日本農業勞動力的轉移[J].世界農業,1983(9):15-17.

[30] 王國華.從社會性別視角考察日本的農業政策[J].長春大學學報,2010(1):28-31.

[31] 郭葆球,鄭金貴.日本的農業經營管理與農業教育[J].福建農業科技,1991(4):22-23.

[32] 楊士謀.臺灣省的農村青年職業培訓[J]臺港澳職教,1989(19):47-48.

[33] Gidarakou E,Dimopoulou,R Lagogianni,et al.Young Women and Agriculture: The Case of Active Young Women Farmers in West Macedonia, Greece[M]//Harry Coccossis, Yannis Psycharis Edit. Regional Analysis and Policy:The Greek Experience. Physica-Verlag Heidelberg, 2008:355-374.