地區公共服務供給與轉移支付減貧效應研究

——基于多維貧困分析框架

王曦璟, 高艷云

(山西財經大學 統計學院,山西 太原 030006)*

·財政與稅務·

地區公共服務供給與轉移支付減貧效應研究

——基于多維貧困分析框架

王曦璟, 高艷云

(山西財經大學 統計學院,山西 太原 030006)*

從宏觀與微觀相結合的角度,考察宏觀上一個地區的公共服務供給能力是否會影響到轉移支付的減貧效果。從多維貧困的研究視角出發,利用CHNS數據庫考察了個人特征和家庭特征對貧困的影響;在此基礎上利用分層模型將地區公共服務供給能力這種宏觀因素和微觀因素相結合,探究了不同公共服務供給能力對轉移支付減貧效應的影響,同時也與收入貧困框架下的結果進行對比分析。結果顯示:就多維貧困來講,地區公共服務供給能力高的地區轉移支付減貧效應有加強效果;轉移支付對收入貧困的改善則不受地區公共服務水平的制約。

轉移支付;公共服務;多維貧困;分層LOGIT模型

一、引 言

貧困問題歷來是各個國家重視的問題,尤其對于發展中國家來說,如何減貧脫貧是擺在政府面前十分重要的問題。1986年以來,中國經歷了大規模基于收入貧困線的開發式扶貧,取得了顯著成就:以聯合國“千年發展目標”為指導,2015年7月中國外交部與聯合國駐華系統共同發布的《中國實施千年發展目標報告》中指出中國貧困人口的比例,從1990年的60%以上,下降到2014年的4.2%①。但是,隨著經濟的高速發展和絕對貧困的逐步消除,新階段中國貧困呈現出了明顯的新特征:收入貧困之外的教育、醫療衛生等方面的不足逐漸顯現。

諾貝爾經濟學獎獲得者Amartya Sen(1999)提出貧困是對人的基本可行能力的剝奪,而不僅僅是收入低下,除了收入低下以外,還有其他因素也影響可行能力被剝奪,從而影響到真實的貧困。基于此,Sen提出了能力方法(the Capability Approach)來重新定義貧困[1],即多維貧困(Multidimensional Poverty)理論。以Alkire(2007)為代表的很多學者也認為,與能力方法相關的多維貧困測量能夠提供更加準確的信息,便于全面認識貧困[2]。具體來講,首先,我們認為多維框架下的貧困考量比僅有的單維思路要全面,個人收入水平只能反映經濟維度的信息,忽略了其他維度如教育、醫療等致貧因素;其次,只有從個人全面發展的角度考察貧困,制定政策時才不會忽略這些因素,才有利于制定更具針對性的政策,實現真正意義上的“精準扶貧”。聯合國更是從2011年就已經開始發布多維貧困指數MPI代替傳統的HPI,這就充分說明多維貧困在國際機構層面已經得到肯定;最后,不同國家和地區的貧困有一個共性是收入貧困的家庭往往很多其他維度也是貧困的,中國也是如此。換句話講就是不同維度的貧困常常是伴隨出現的,因此多維貧困才是更準確的貧困識別方法。這也是本文除了傳統收入維度外,主要從多維視角出發識別貧困的幾點主要原因,其影響因素與收入貧困框架下不盡相同,本文的研究也是一個新的嘗試。

依據國民經濟學理論,再分配環節是調節收入差距、減少貧困發生的關鍵環節,轉移支付是這一環節傳統且重要的手段,有助于縮小貧富差距。不論在理論還是實踐層面,轉移支付都是減少貧困和不平等的潛在有效工具,也是我國政府一直以來采用的重要扶貧手段。但是轉移支付對貧困改善效果會受到地區因素的影響嗎?尤其是是否會受到地區公共服務能力的影響?

因為多維貧困的內涵涉及個人全面發展的多個角度。在聯合國給出的MPI測算框架中,就涵蓋了教育、健康、生活質量等維度,而這些維度關乎到民生問題,在很大程度上會受到地區公共服務水平的影響,如地區的醫療設施水平、教育提供情況、供水、供電等公共品的提供等。我們認為對一個家庭發生轉移支付,其有更大能力去購買市場化的產品和服務,能夠在一定程度改善其貧困。但是在多維貧困的分析框架下,對貧困家庭給與轉移支付能否改善其多維貧困狀態,與一個地區公共服務的能力應該有直接關系。如果在一個公共服務能力高的地區,對微觀個體發生轉移支付,其對貧困的改善效應更強,則提示我們應該從根本上重視宏觀公共服務能力的提升;反之,在公共服務水平較差的地區,這種改善效應若被削弱,則說明對這樣的地區,增加對個人的轉移支付及提升地區公共服務大環境都是重要的扶貧方式,應該都得到重視。同時,中國地區間發展差異很大,公共服務水平的地區差異也很明顯。盡管在國家層面上對公共產品的有效供給給予了高度重視,如“十二五”規劃就將建立健全基本公共產品及服務體系作為其重要內容,強調“逐步實現不同區域的基本公共產品及服務均等化”,但是當今這種差異仍然較大。那么地區公共服務能力的差異是否會導致轉移支付改善多維貧困的效果,值得進行探討。

二、文獻綜述

(一)轉移支付對貧困改善效應的相關文獻

西方國家的社會福利制度建立較早,發展比較健全,較早開始對轉移支付減少貧困進行評估研究。國內研究轉移支付對貧困影響的文獻較少,近幾年才有相關研究。但是國內外的相關研究立足點都比較相似:從宏觀角度出發或者從微觀角度出發來研究轉移支付對貧困的效應。

1. 在宏觀層面開展的研究。就轉移支付來講,其目的就是從宏觀層面平衡收入、促進公平,初衷是協調地區發展與減少貧困,因此從宏觀角度來研究轉移支付的減貧效應是傳統的方法,也是早期研究最常使用的方法。Darity和Myers(1987)很早就提出了有關轉移支付對減貧效應的理論,基于轉移支付引起的各種反應行為,他們認為政府轉移支付不僅沒能讓窮人脫離貧困,反而使窮人深陷貧困之中[3]。Deepak(2009)認為公共轉移支付對私人轉移支付有“擠出”效應:與公共轉移收入增加相伴的是私人轉移收入的減少,公共轉移支付在增加收入方面的作用更加微弱[4]。劉窮志(2008)利用1996-2005年全國31個省級樣本的面板數據和GMM方法實證分析中國農村經驗數據后發現:政府轉移支出對較貧困農村地區收入增長的激勵效果并不顯著[5]。盧現祥、徐俊武(2009)則將受益人群分為窮人和富人,提出了一個分析轉移支付與貧困率之間關系的框架,采用人均轉移支付、貧困率和基尼系數等指標結合面板數據模型的實證結果顯示:轉移支付政策不利于窮人[6]。儲德銀、趙飛(2013)以政府轉移支付作為門限變量,通過建立面板門限回歸模型考察公共轉移支付對農村貧困的影響效應,進而發現政府轉移支付對農村貧困存在非線性門檻效應:即當政府轉移支付比例低于門限值0.6965時,中央政府轉移支付的增加有利于緩解農村貧困;反之則不利于減少農村貧困[7]。可以看到,雖然不同學者采用的計量方法有所區別,但是基本出發點都是一致的:都選擇了從宏觀層面來研究轉移支付對于減貧的效應。

2. 從微觀層面進行的研究。由于近年來微觀數據越來越廣泛的使用,更多的學者將研究視角投向微觀層面,認為從家庭層面甚至個人層面來研究轉移支付的減貧效應更為貼切。Skoufias等(2006)認為,轉移支付的減貧效果取決于是否激勵了人們工作,并且運用墨西哥Progresa項目經驗數據證實了這一理論:轉移支付對人們勞動沒有產生激勵,因而也就沒有產生較好的減貧效果[8]。劉窮志(2010)采用傾向值匹配法,進一步闡述和證實了轉移支付激勵減少了貧困家庭的勞動和投資、家庭總收入也相應減少、從而使貧困家庭難以脫貧致富的結論[9]。樊麗明、解堊(2014)采用傾向值匹配得分倍差方法實證檢驗中國公共轉移支付對家庭貧困脆弱性的影響,結果顯示,隨著貧困線標準的提高,貧困發生率與脆弱性之間的差異越來越小;無論貧困線劃在何處,公共轉移支付對慢性貧困和暫時性貧困的脆弱性沒有任何影響。也有學者持有不同看法[10],如Chen等(2006)認為轉移支付在一定程度上改善了貧困狀況,因為轉移支付在短期主要影響儲蓄,但適度的長期消費和增收也是存在的[11]。Ardington、Case等(2007)利用南非的面板數據研究發現,轉移支付成功激勵了家庭成員,使其增加工作,從而改善了收入狀況[12]。都陽和Park(2007)另辟蹊徑,將視角放在了貧困問題中易被忽略的城市地區,研究了轉移支付對城市貧困人口的救助及其效應,結論顯示城市中最貧困的20%人口得到了80%的低保轉移支付,我國城市低保項目的實施相當成功[13]。

還有學者采用計量方法比較公共轉移支付和私人轉移支付對貧困的影響,認為公共轉移支付對貧困沒有影響甚至有正向促進作用,私人轉移支付則有效地減少了貧困[14,15]。同宏觀層面研究類似,盡管學者采用的研究方法不盡相同,得到的結論也不盡相同,但是都是從微觀層面進行研究。

(二)公共服務對貧困效應的相關文獻

基于不同的視角和數據,公共服務對貧困的作用在國內外都有相應研究,得到的結論也不盡相同。有研究表明政府教育或者醫療支出對減少貧困具有積極影響[15-19],營養和食物保障等對居民的貧困狀況也有很重要的影響[20],公共基礎設施建設對減貧具有巨大促進作用[21]。但也有研究認為在幫助居民擺脫貧困方面,社會救助的作用不明顯[22]。

可以發現,上述研究都基于傳統收入貧困的角度,對于多維貧困與公共服務水平的研究非常少,筆者僅發現兩篇相關文章。中科院清華大學國情研究中心基于《青海省減貧發展戰略研究》課題,提出了“多維減貧導向”的公共政策設計,認為教育、醫療及其他基礎設施與服務落后是造成貧困面大、貧困人口多并且貧困程度深的一個重要原因,但是文章中未見到定量層面的詳細分析[23]。張全紅、周強(2015)分析了1991-2011年間中國多維貧困的廣度、深度和強度,認為我國多維貧困的下降主要發生在2000-2011年,一是因為改善了農村家庭在健康和居住條件維度的貧困程度,二是城市社會保障投入的提高和廉租房的建設,也有效地改善了城市家庭的貧困狀況,但是文章主要是進行多維貧困測算,出發點與本文很不一樣[24]。

我們主要是探究宏觀上地區公共服務供給能力與微觀上轉移支付對貧困尤其是多維貧困改善效應之間的關系,因此上述或者從宏觀角度進行研究,或者從微觀角度進行研究的文獻,都無法回答本文的問題,也就是尚沒有將宏觀因素與微觀效應分析相結合的文獻。

三、思路與方法介紹

基本思路是首先給出多維和一維標準下貧困的識別和界定標準,進而在兩種標準下對每一個家庭定義其是否貧困;其次,在此基礎上,根據相應的理論,充分考慮影響一個家庭貧困的因素,重點考察在控制了其他因素的條件下,轉移支付改善貧困的效應;最后,更進一步通過分層模型,將地區公共服務供給能力作為層2因素引入模型,來考察轉移支付對貧困的改善效應是否與所在地區的公共服務能力相關,尤其是考察多維貧困的改善效應與地區層面的聯系。

由于個體層面的回歸使用較為廣泛,這里重點闡述分層模型。分層模型[25]為研究具有分級結構的數據提供了一個方便的分析框架,可以利用該框架系統分析宏觀情境如何影響微觀效應。應用到本文中,我們采用兩層的分層模型,層1的分析是在個體層面,觀察影響貧困的因素以及控制了其他因素后,轉移支付對貧困的改善效應;層2則主要考慮轉移支付改善貧困的效應是否受地區公共服務供給能力的影響。與同質性模型相比,分層模型的最大特點是能反映層2因素對層1關鍵效應的影響,層1的效應不再是同質的。這里我們給出一般化的分層模型,式(1)中的關鍵影響因素或者研究者重點關注的因素記為X,其余變量用Z概括表示。

Yij=β0j+β1jX+β2jZ+εij

(1)

β0j=γ00+γ01wj+u0j

β1j=γ10+γ11wj+u1j

β2j=γ20+γ21wj+u2j

(2)

其中式(1)表示層1模型,式(2)表示層2模型,wj表示宏觀影響因素。層1中的所有β可以是隨機變動的,也可以設定其不隨機變動。在隨機變動的情形中,可以設定其僅受隨機性因素的影響,也可以設定其受層2因素的系統性影響。層2模型中變量設定可以根據研究者的需求進行設置。在分層模型中,想要得到層2因素對X的結構性影響,一般重點關注γ11這個系數,它表示了當層2因素wj變動一單位時,關鍵變量X對相應Y的影響效應變動程度,γ11相當于在因變量Y和層2因素之間搭建了橋梁,如果該系數顯著,則說明在統計意義上層2因素會影響X對Y的效應。基于上述一般化的分層模型,本文層1模型采用LOGIT模型,即因變量是二分變量:1表示貧困,0表示不貧困。

四、數據、變量與描述性統計

(一)貧困識別

本文的研究是基于中國健康與營養數據庫(CHNS)2011年的數據,該數據庫包括了多維貧困的相關指標,同時也可以測量收入貧困。

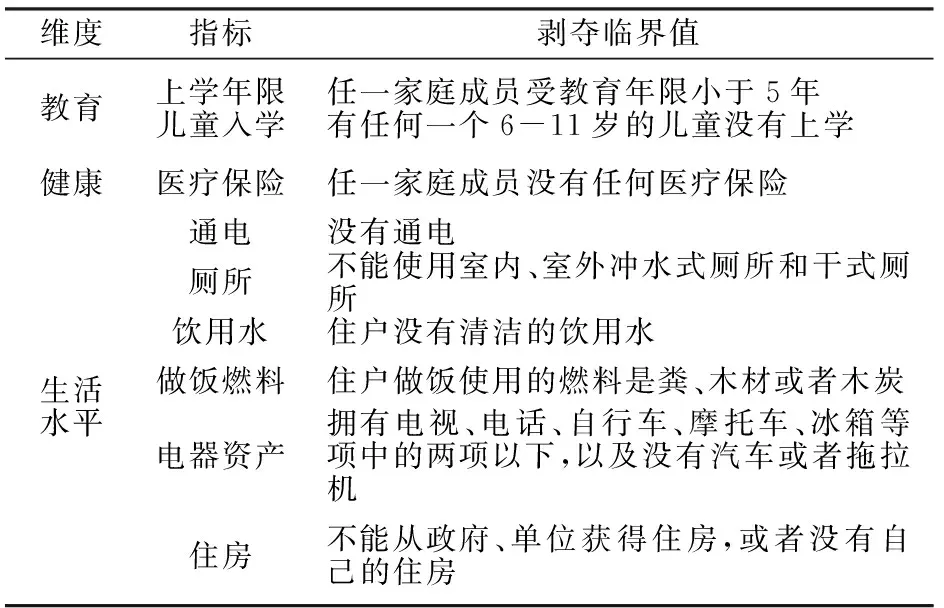

在多維貧困框架下,結合聯合國千年發展目標對各個具體指標的相關技術規定以及中國的實際情況和數據的可獲得性來確立[26,27],使用了教育、健康、生活水平三個維度共9個指標來分析(見表1),界定多維貧困時參考聯合國在計算MPI時所采用的30%的標準,即當有3個及以上指標存在貧困時,就被認定為多維貧困,否則為不貧困。在劃分收入貧困線時,農村地區采用2010年的國家貧困線-人均年純收入1274元;由于國家沒有公布城市貧困線,我們按照《中國統計年鑒》中當年城鄉人均收入水平的比例,基于農村貧困線折算出城市貧困線為4113元。

表1 多維標準下貧困的界定

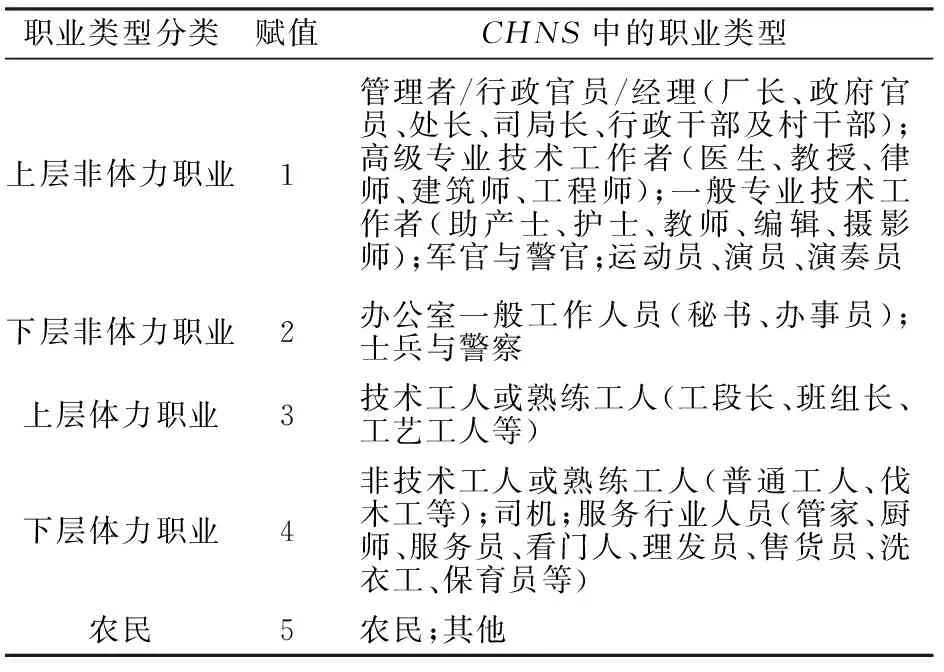

表2 職業類型分類賦值表

資料來源:根據CHNS問卷和美國就業類型分類標準整理而得。

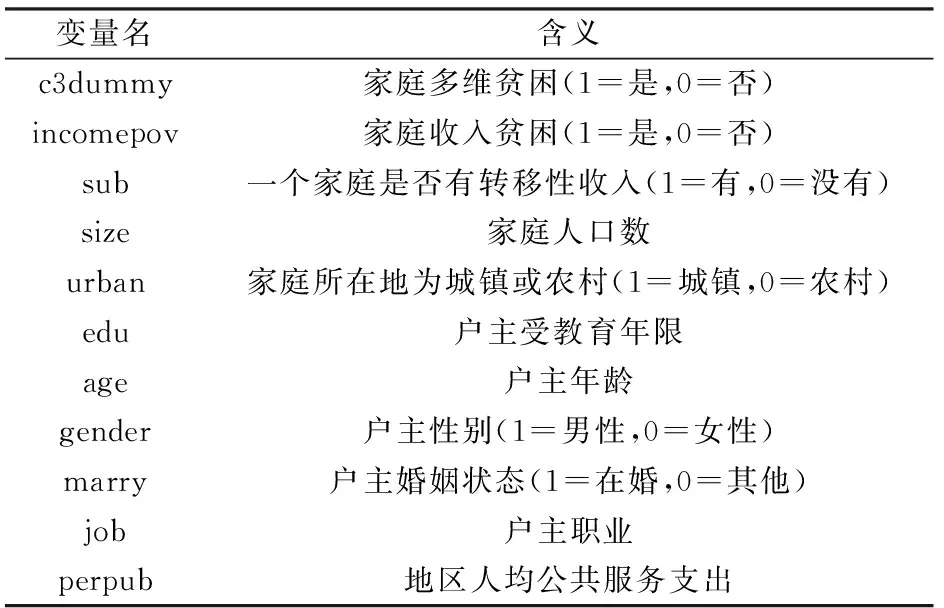

(二) 數據與變量

表3給出了主要變量及其具體取值的含義。CHNS數據庫直接提供了本文關鍵變量“轉移支付”的數據,用每個家庭獲得的轉移性收入衡量,將其轉換成二元變量即存在轉移性收入的家庭即被認為獲得轉移支付,處理為1,否則為0。戶主職業類型較多,為方便分析將職業類型分為5類,具體的分類見表2。在分析過程中以第5類職業即農民為參照組,采用4個虛擬變量進行回歸。

關于地區層面反映一個地區公共服務供給能力的指標,我們采用《中國統計年鑒》分項財政支出指標中的教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、城鄉社區事務和科學技術的相應支出作為對公共服務供給能力高低的衡量,即公共服務支出越多的地區,代表其公共服務供給能力越強。

表3 主要變量

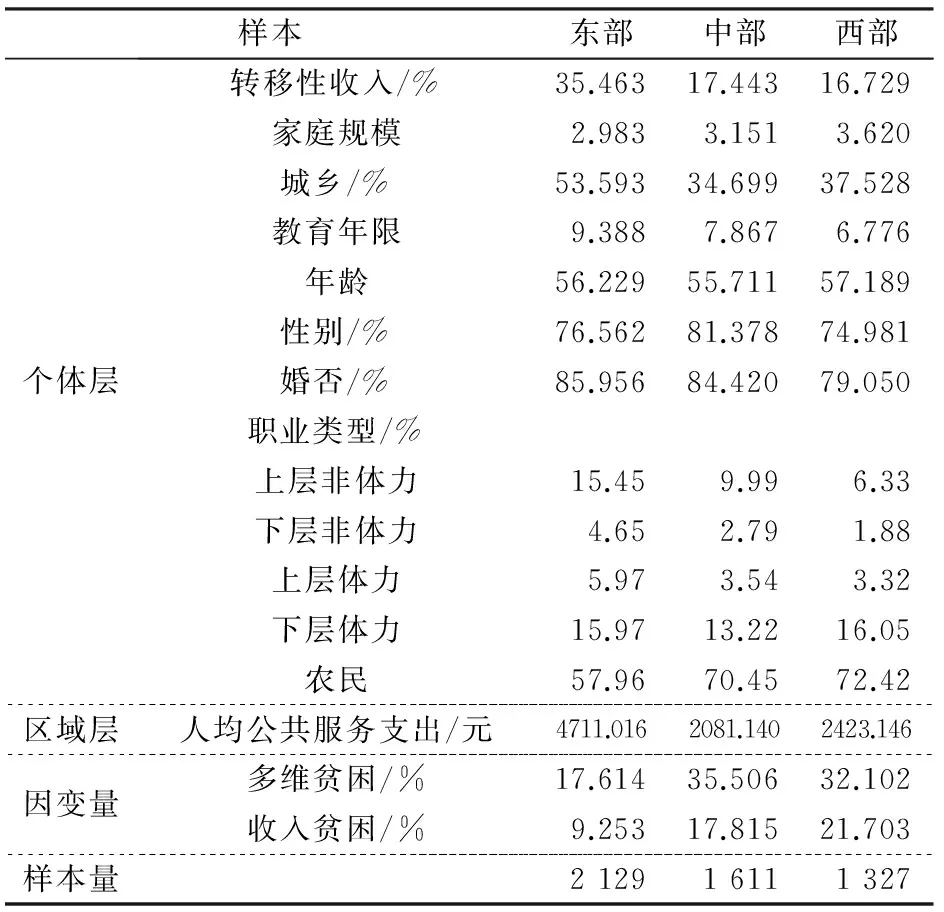

(三)描述統計

我們分地區給出了表4的描述性統計結果。從兩種貧困發生率來看,二者都是東部地區發生比例最低;中部和西部的多維貧困發生比例都相當高,同時西部地區在收入維度的貧困也最嚴重,這表明從結果來看,兩種貧困的表現有一定關聯,但是二者不論從概念界定還是樣本給出的發生率來看,多維貧困并不等同于收入貧困,因此本文主要從多維貧困的角度來研究。

表4 關鍵變量的描述性統計

注:表中用%標注的表示分類數據,數值表示賦值為1的樣本所占的百分比,其余指標為均值。

家庭的轉移支付是本文關注的重點指標。東部地區的家庭獲得轉移支付的占比遠遠高于中西部地區的家庭,該占比差距有一倍多。這也與很多學者[6,14]的研究結論一致,因為我國東部地區較發達,這不僅體現在經濟水平上,也體現在地方政府管理理念和管理能力上,其二次分配的能力較強。各個地區樣本年齡平均值較為接近,城鄉、性別和婚姻狀態比例也較為合理。戶主職業類型以農民最多,中部和西部均占到7成以上,東部稍低一些,這與我國第六次人口普查的結論一致。戶主受教育程度也按照東中西部依次降低,家庭人口數則呈現相反的趨勢-按照東中西部依次增加。

在地區層面,公共服務供給能力在不同地區的差距明顯:東部人均公共服務支出最多,中部和西部都較低,大約只有東部地區的一半,這也反映了我國公共服務供給發展不平衡的現狀。

五、模型與結果分析

(一)個體層面模型與分析

首先利用LOGIT模型獲得個體層面的結論,探究多維貧困的影響因素,重點關注家庭是否有轉移支付收入對貧困的影響,并以收入維度的貧困作為對比和補充。式(3)給出了影響家庭貧困的LOGIT模型表述,其中因變量表示是否貧困,區分多維貧困(k=1)與收入貧困(k=2)兩種框架。

zi=β0+β1sub+β2size+β3urban+β4edu+

β5age+β6gender+β7marry+β8Job1+

β9Job2+β10Job3+β11Job4+β12Area2+

β13Area3+ε

(3)

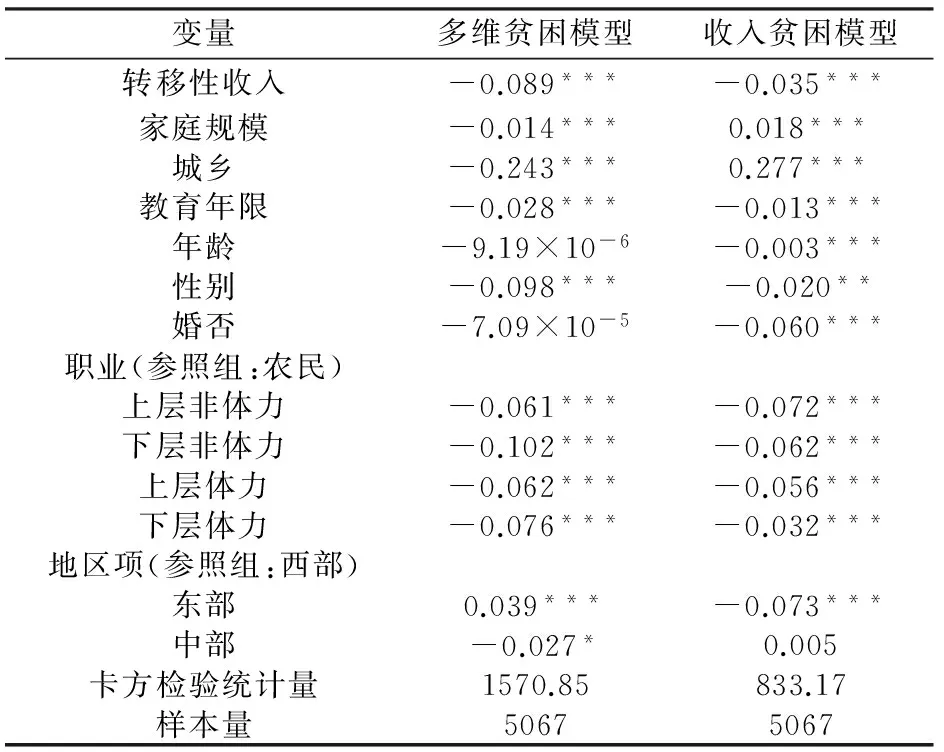

由于LOGIT模型的特殊性,我們將回歸結果轉化為邊際效應(表5),這樣更利于理解。

總體來看表5中的兩組模型,戶主個人特征中的年齡和婚姻狀況對該家庭多維貧困沒有顯著影響,但卻對收入貧困有影響,得出這樣的結論原因之一是年齡效應也是傳統明瑟方程的結論,原因之二是考慮到結婚組成家庭后,收入來源從單人變為雙人能在一定程度上改善收入貧困。其余變量則對兩類貧困都有顯著影響,這也與多數對家庭收入貧困影響因素的研究結論一致[10,14]。

主要變量“轉移支付”對兩類貧困呈現一致的效果—該指標的邊際效應均為負值,說明一個家庭獲得轉移支付能減少兩類貧困的發生率,且在多維貧困模型中,轉移性收入指標的邊際效應絕對值為0.089,大于相應的收入貧困模型中的絕對值0.035,表明轉移支付收入對多維貧困的邊際效應更明顯。說明當前為了改善我國貧困狀況,直接針對低收入群體以及弱勢群體等的經濟補貼和救助是有意義的,換句話說轉移支付仍舊是改善貧困的重要手段。其余效果較為一致的指標還有戶主的受教育程度、性別和職業。戶主為男性且受教育程度越高的家庭陷入兩類貧困的概率越低;同時相較農民來說,戶主從事其他職業的家庭更不容易陷入兩類貧困,具體來講,戶主職業為下層非體力類型的家庭最不容易發生多維貧困,而對于收入貧困,則是上層非體力的改善效果最明顯。

表5 基于個體層面LOGIT回歸結果計算的邊際效應

注:*、**、***分別代表在10%、5%、1%的程度上顯著。

關注表5中的地區項發現,兩類貧困在不同地區的發生率還是有差異的,尤其是多維貧困的地區差異性衡量指標都顯著。這也是本文接下來采用分層線性模型將地區異質性引入家庭貧困模型來考察不同地區的家庭陷入多維貧困的原因。

(二)分層模型設定與估計

個體層面的回歸是基于地區間同質性的假定,反映的是平均意義上的結論,這樣的結論無法反映一個家庭所處的地區性因素對轉移支付效應的影響,也無法反映微觀手段和宏觀手段究竟哪個更應該得到重視。

為了找到想要的答案,采用分層LOGIT模型:第一層,即個體層面的方程;第二層為區域層面的方程。令第一層的截距項和轉移性收入的系數隨不同省份的公共服務能力而變化,這樣可以分析不同的公共服務供給能力對轉移支付發揮作用是否有加強或者抑制的效果。

多維貧困的分層LOGIT模型的具體形式如下:

第一層(個體層面):

zij=β0j+β1jsubij+β2jsizeij+β3jurbanij+

β4jeduij+β5jageij+β6jgenderij+β7jmarryij+

β8jjob1ig+β9jjob2ig+β10jjob3ig+

β11jjob4ig+εij

(4)

第二層(區域層面):

β0j=γ00+γ01perpubj+μ0j

(5)

β1j=γ10+γ11perpubj+μ1j

(6)

β2j=γ20

(7)

β3j=γ30

(8)

β4j=γ40

(9)

β5j=γ50

(10)

β6j=γ60

(11)

β7j=γ70

(12)

β8j=γ80

(13)

β9j=γ90

(14)

β10j=γ100

(15)

β11j=γ110

(16)

其中,下標j表示第j個省份;μ0j和μ1j均為區域層的殘差項,服從正態分布,第一層的殘差項也為正態分布。在該模型的設定中,β參數表示自變量的影響。將式(5)至式(16)帶入式(4),得到:

zij=γ00+γ01perpubj+γ10subij+γ20sizeij+

γ30urbanij+γ40eduij+γ50ageij+γ60genderij+

γ70marryij+γ80job1ij+γ90job2ij+γ100job3ij+

γ110job4ij+γ11subijperpubj+μ1jsubij+υij

(17)

其中,υij=μ0j+εij。式(4)中β1j表示是否獲得轉移支付對家庭收入貧困對數發生比的影響。在第二層中將這個影響分為三個部分:平均影響(γ10)、異質性效應(γ11)和殘差項(μ1j),其中γ11是本文關注的重點。收入貧困的模型類似,由表6給出兩類貧困下的估計結果。

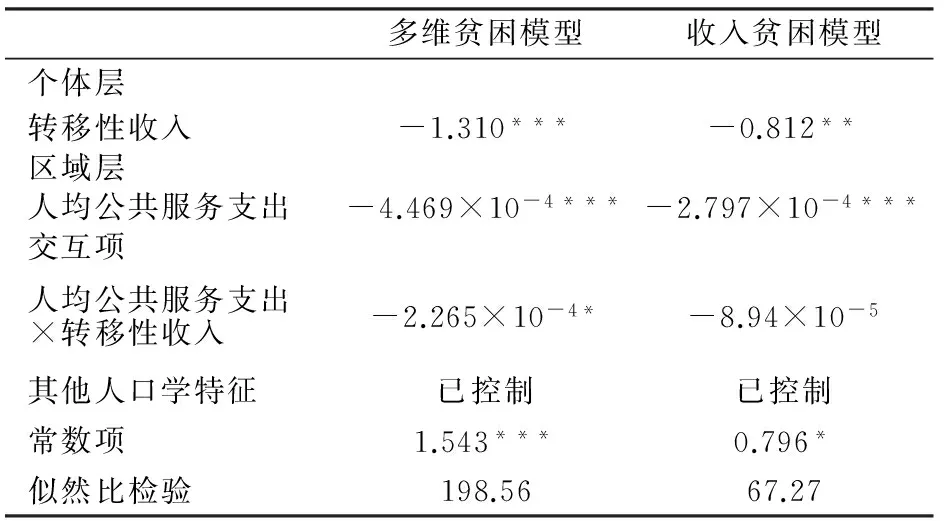

表6 分層LOGIT模型估計轉移支付對家庭貧困效應變化

注:*、**、***分別代表在10%、5%、1%的程度上顯著。

(三)模型主要結論

上述分層模型中,γ11,即人均公共服務支出與轉移性收入的交互項都為負數,并且在多維分析框架下顯著,這表明隨著人均地區公共服務能力的提升,轉移支付改善貧困的效應在增強②。

我們可以得到如下結論:(1)從多維貧困模型來看,可以發現:一個家庭獲得轉移支付的確可以改善該家庭的多維貧困,使其對數發生比降低1.31。這也與個體層面的多維模型結論保持了一致;同時,該家庭所在地區的公共服務供給能力提高,也可以顯著加強其改善其多維貧困的效果。這與收入貧困分析框架下的結論一致。(2)進一步分析交互項,表明一個地區公共服務供給能力增強會使轉移支付的減貧效應增強,具體來說,如果假設某個家庭獲得等額的轉移支付收入,則該家庭所在省份的公共服務能力越高,轉移支付所帶來的多維減貧效應會越明顯,即在多維減貧層面,鑒于我國目前實施的轉移性支付手段已經較為完善,將視角放在提升地區公共服務水平上會更有意義,這樣可以使得同樣的轉移性收入發揮更大的減貧效應。但是從收入模型來看,人均公共服務支出的增加不會對轉移支付的效應產生影響。

六、總結與建議

綜上所述,獲得轉移支付對多維貧困的降低作用更明顯,并且公共服務供給能力越強的省份,轉移支付收入降低家庭多維貧困的效應也越強。但是,轉移支付改善收入貧困的效果不受地區公共服務能力高低的影響。基于以上主要結論和我國貧困現狀,我們提出以下兩點建議:

1.繼續發揮轉移支付作為扶貧手段的作用。就我國目前貧困情況而言,加大轉移支付力度仍舊是非常有效的減貧措施。因此不僅要增加政府公共轉移支付并且還要鼓勵私人轉移支付,為貧弱人群提供全面的社會保護;同時,要選擇以家庭為落腳點擴大轉移支付覆蓋面,扶貧到戶到人,這也是我國政府最新的“精準扶貧”方略的關鍵所在。

2.與收入貧困框架下顯著不同的是,對于多維貧困減貧來說,提升地區公共服務水平非常必要。對于中西部等較落后地區,加強地方公共服務供給能力能夠為政府減貧提供強有力的保障和助力。在目前包括聯合國在內的國際機構都對多維貧困分析框架越來越重視的情況下,要大力提升落后地區的公共服務水平,加大公共服務產品的供給,以真正改善民生,改善多維貧困。

注釋:

① 《中國實施千年發展目標報告》(2015)按照日收入不足1.25美元計算,1990年中國的貧困人口為6.89億。

② 由于在LOGIT模型中,貧困定義為1,非貧困定義為0,因此γ11為負肯定了轉移性收入的減貧作用,同時如果其絕對值越大,說明公共服務供給能力越強的地區,轉移支付改善貧困的效應越大。

[1]SenA.Developmentasfreedom[M].Oxford:OxfordUniversityPress,1999.

[2]AlkireS.Choosingdimensions:thecapabilityapproachandmultidimensionalpoverty[R].CPRCWorkingPaper,2007,88:1-13.

[3]DarityWA,MyersSL.Dotransferpaymentskeepthepoorinpoverty[J].AmericanEconomicReview,1987,77(2):216-222.

[4]LalD,SharmaA.PrivatehouseholdtransfersandpovertyalleviationinruralIndia:1998-99[J].TheJournalofAppliedEconomicResearch,2009,3(2):97-112.

[5] 劉窮志.增長、不平等與貧困:政府支出均衡激勵路徑[J].財貿經濟,2008(12):58-62.

[6] 盧現祥,徐俊武.公共政策、減貧與有利于窮人的經濟增長[J].制度經濟學研究,2009(2):112-125.

[7] 儲德銀,趙飛.財政分權、政府轉移支付與農村貧困-基于預算內外和收支雙重維度的門檻效應分析[J].財經研究,2013,39(9):4-16.

[8]SkoufiasE,MaroVD.Conditionalcashtransfers,adultworkincentives,andpoverty[J].TheWorldBankImpactEvaluationSeries,2006(5):3973.

[9] 劉窮志.轉移支付激勵與貧困減少-基于PSM技術的分析[J].中國軟科學,2010(9):8-15.

[10] 樊麗明,解堊.公共轉移支付減少了貧困脆弱性嗎?[J].經濟研究,2014(8):67-77.

[11]ChenS,MuR,RavallionM.AretherelastingimpactofaidtopoorArea?evidencefromruralChina[R].WorldBankWorkingPaper,2006:4084.

[12]ArdingtonC,CaseA,HosegoodV.Laborsupplyresponsetolargesocialtransfer:longitudinalevidencefromSouthAfrican[R],NBERWorkingPaper,2007:13442.

[13] 都陽,ParkA.中國的城市貧困:社會救助及其效應[J].經濟研究,2007(12):24-32.

[14] 解堊.公共轉移支付和私人轉移支付對農村貧困、不平等的影響:反事實分析[J].財貿經濟,2010(12):56-61.

[15] 盧盛峰,盧洪友.政府救助能夠幫助低收入群體走出貧困嗎?——基于1989-2009年CHNS數據的實證研究[J].財經研究,2013,39(1):4-15.

[16]JungH,ThorbeckeE.Theimpactofpubliceducationexpenditureonhumancapital,growth,andpovertyinTanzaniaandZambia:ageneralequilibriumapproach[J].JournalofPolicyModeling, 2003,25(8):701-725.

[17] 朱玲.西藏農牧區基層公共服務供給與減少貧困[J].管理世界,2004 (4): 41-50.

[18] 徐月賓,劉鳳芹,張秀蘭.中國農村反貧困政策的反思-從社會救助向社會保護轉變[J].中國社會科學,2007(3):40-53.

[19] 汪三貴.在發展中戰勝貧困-對中國30年大規模減貧經驗的總結與評價[J].管理世界, 2008(11):78-88.

[20]QuisumbingA.FoodaidandchildnutritioninruralEthiopia[J].WorldDevelopment,2003,31(7):1309-1324.

[21]ParkerD,KirkpatrickC,TheodorakopoulouCF.Infrastructureregulationandpovertyreductionindevelopingcountries:areviewoftheevidenceandaresearchagenda[J].TheQuarterlyReviewofEconomicsandFinance, 2008,48(2):177-188.

[22]WalleDVD.Testingvietnam'spublicsafetynet[J].JournalofComparativeEconomics,2004,32(4):661-679.

[23] 中國科學院——清華大學國情研究中心.省級多維減貧經驗:以青海省為例[J].國情報告,2009(上),21:220-231.

[24] 張全紅,周強.中國貧困測度的多維方法和實證應用[J].中國軟科學,2015(7):29-41.

[25] 王濟川,謝海義,姜寶法.多層統計分析模型-方法與應用[M].北京:高等教育出版社,2008:12-16.

[26] 高艷云.中國城鄉多維貧困的測度及比較[J].統計研究,2012,29(11):61-66.

[27] 王小林,AlkireS.中國多維貧困測量:估計和政策含義[J].中國農村經濟,2009(12):4-10,23.

(責任編輯:漆玲瓊)

Research on the Relationship Between Regional Provision of Public Service and Transfer Payments' Effect for Poverty Reduction Based on the Framework of Multidimensional Poverty

WANG Xijing,GAO Yanyun

(ShanxiUniversityofFinance&Economics,Taiyuan,Shanxi030006,China)

Combining macro level and micro level, this paper discusses whether the regional provision of public service will affect the poverty reduction effect of transfer payments. This paper is mainly based on multidimensional poverty perspective, and use CHNS to research the effects of personal characteristics and family characteristics on poverty. Then we use multilevel models to combine micro factors with macro factors - -regional provision of public service to explore the effects of different public service to the poverty reduction effect of transfer payments, contrasted with the results under the framework of income poverty. The conclusions show that, in multidimensional poverty condition, higher levels of public services in one area, better poverty reduction effect of transfer payments. Transfer payments effect on income poverty reduction has nothing to do with regional provision of public service.

transfer payments; public service; multidimensional poverty; multilevel LOGIT regression model

2016 -09 -09

國家社會科學基金重點項目(14ATJ003)、省高等學校哲學社會科學研究項目(2014335)、山西省回國留學人員科研資助項目(2016-082)

王曦璟(1988—), 女, 河北石家莊人,山西財經大學統計學院博士生,研究方向: 收入分配、貧困測度;高艷云(1975—), 女,山西臨縣人,山西財經大學統計學院教授,青島大學經濟學院特聘教授,研究方向:收入分配、貧困測度與分析。

F127.7

A

1003 -7217(2017)02 -0092 -07