新媒體交互藝術情感美學的內涵與營建

韋艷麗++趙韓

摘要:以情感化審美為新媒體交互藝術美學研究的主要視域,可知情感為美學的根源,新媒體交互藝術中情感與美學呈現融合關系;從感官、生理與心靈三個層次上可剖析新媒體交互藝術情感美學的內涵;通過情境營造與情感喚醒營建新媒體交互藝術的情感美學,由互動產生情感,從而為藝術帶來新的形態、空間和境界,產生多向度的感性體驗,呈現出由“物境”向“情境”轉變的審美觀念。

關鍵詞:新媒體交互藝術;情感化;審美內涵;美學營建

中圖分類號:J01 文獻標志碼:A 文章編號:1001-862X(2017)02-0175-005

美學的標準從來就不是永恒的,美學的位置是投射而非反射的、復雜有力的而非簡單靜止的。美和藝術一直以來都是美學研究的核心,而人類對美學的認知是基于感知和情感的。傳統美學關注事物的表象,新媒體藝術由形式引發情感從而產生交互,通過藝術中互動與回饋所提供的美感經驗,將受眾心智與環境的隔閡消除,提供新的美感、經驗與觀點。新媒體藝術家通過跨領域的技術整合,萃取傳統人文藝術的文化元素,利用新技術整合互動數字藝術的內涵和想象力,破除傳統媒體的疆域,瓦解線性敘事結構的框架,運用可復制、可更改、未完成的交互形式,提升藝術創意表現與文化深度,創造更加人性化和多向度的感性體驗。新的美學邏輯正在改變人們的閱讀方式、思維方式、生活形態與審美標準,呈現出由“物境”向“情境”轉變的審美觀念。

一、情感為美學的根源

審美是人的情感由自然狀態進入自覺狀態的重要路徑,情感為美學的根源。情感影響和制約著人類的思想和行為,人類在改造客觀世界的同時,也在創造輝煌的精神世界,在創造明晰的理性世界的同時,也在改造混沌的感性世界。追溯美學起源,西方較早,如早期的古希臘哲學家柏拉圖、蘇格拉底和亞里士多德等都有相關美學的理論,但多是以哲學思想為理論基礎,而推演出關于美學的原理。[1]關于美與情感的討論始于德國哲學家鮑姆嘉通,提出“美學作為自由藝術的理論、低級認識論、美的思維藝術和與理性類似的思維藝術,是感性認識的科學”[2]。將美學有別于理性科學而提出了感性之學,認為美學的對象,就是感性認識的完善,與此相反的就是感性認識的不完善,這就是丑[3] ;美學家黑格爾認為:“美就是理念的感性顯現。”美不僅只是直覺認知,其實是借由感官意識再經由理性思維所產生的情緒表征;哲學家康德的“物自體”的觀點,提出物體學說和靈魂學說,物體學說研究的是物理的自然世界,靈魂學說研究的是思維的精神世界。認為美感經驗是一種品味判斷,表述的其實是個人主觀臆斷,稱之為主觀的普遍性;哲學家海德格爾則是從存有學的觀點提出有關于藝術與美感的看法,指出美感經驗并不是人在主觀上對事物的好壞感覺,而是真理來臨,油然而生之情,認為“美是作為無蔽的真理的一種現身方式”,真理臨現,美感經驗得以凸顯。

二、新媒體交互藝術中情感與美學的關系

藝術為美學的核心,是情感世界的表達與反射,通過藝術審美理清情感世界。藝術家總是在尋找抒發情感的精彩瞬間和情感表現的最佳介質與形式,把藝術凝結為情感通道、情感媒介和情感導火索,構成人類精神的外化景觀。由意識和情感構成的精神世界,是藝術世界的本體界,其中情感是藝術世界的基礎和根源。

(一)情感美學下的新媒體交互藝術

新媒體交互藝術是由速度、時間、空間和互動而建構的,卻因沉浸式的關系而產生回饋變化,其美學是以互動為研究核心的美,通過身體的知覺體驗經驗凝結,進而建立系統性和整體性,再進一步反觀和反省這些系統性和整體性中的共同一致的部分,然后發展出準則和規則。新科技的多樣性瓦解了美學領域的靈光,讓藝術變成功能性的,瓦解了一種對于世界的“迷思”或“著迷”的觀點,并因此將世界轉換成可被人類使用與掌控的事物。美學不再是傳統所強調的靈光,漸漸地被當成一個不斷衍生的過程,不斷地將某些元素從它們先前的脈絡中解放出來,并重新以不同的方式結合起來。[4]

具有創造性的藝術應該是完全開放的,藝術家拋棄自言自語的個人觀點,邀請受眾進入藝術中,享受具有創造力與想象力的交互過程。強調藝術表現必須具有連接性與互動性,傳達藝術的非同一性的意識形態和新的美學觀,跳脫傳統形式美學的框架,找到屬于自己的解讀方式,消弭了受眾與藝術的隔閡,達到傳統藝術所不能達到的境界。[5]新媒體交互藝術用“物質”來形構“媒介”,通過情感傳達時空信息,提供互動的可能性,以獨特的藝術語言和象征手法,傳達和表現意境、氣氛及情調,以引起人們的聯想和共鳴,并于此產生交互,充分調動受眾在藝術審美時進行再創造的積極性和主動性。

(二)新媒體交互藝術中審美的移情作用

藝術中的審美是受眾感知與需求、藝術狀態與反應、受眾內在的情感體驗,而移情是引起審美的中介,是促使知覺表現與情感融合的過程。人們在藝術審美活動中,常常會發生內心情感與藝術交流互動,這種審美經驗可以歸納為審美的移情。表現在將自己的情感、感覺、意志和情緒等映射到藝術中,使藝術也同時具有思想和情感,從而達到物我同一的境界。“移情”的概念最初由德國美學家勞伯特·費肖爾在《視覺的形式感》(1873年)中提出,把“審美的象征作用”改稱為“移情作用”,認為審美感受的發生在于主體與對象之間實現了感覺和情感的共鳴。[6] 王世德把移情解釋為,“審美感受過程中的移情,是指審美主體在聚精會神地觀照一個對象時,把人的生命和情感傾注到對象里去,使沒有生命和情感的對象,仿佛具有人的生命活動。” 新媒體交互藝術通過其表達的象征和內涵,觸動受眾內心,引起聯想、感知和情感波瀾,再由美感經驗造成感官錯覺,在交互中把自己的情感映射到藝術中,賦予藝術新的思想和內涵,最后產生共鳴。[7]

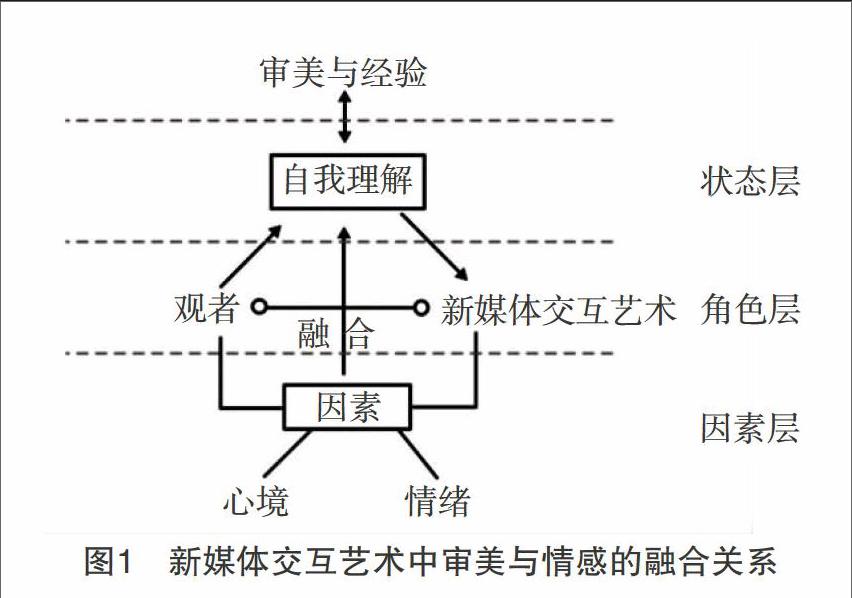

(三)新媒體交互藝術中審美與情感的融合

受眾在欣賞藝術時的美感經驗,是建立在藝術表達的形式和內涵上所引發的美感想象。由于新媒體交互藝術的審美經驗并非由獨立形式所 能完成,必須通過與受眾的理解來顯現它的意涵價值,因此“理解”是新媒體交互藝術審美活動中的核心問題,理解的條件與限制是其藝術內涵意義所能顯現的范圍。若審美主體缺乏文化素養和審美能力,就不能通過其藝術表層形式去理解和感受其中的情感和意味,僅僅是從表象到直覺的層次,而沒有上升到理解、想象和情感等知覺環節。在藝術審美活動中,情緒和情感是理解過程中不可或缺的一部分,審美感受是融合情緒與情感因素的自我理解所獲得的,受眾本身的素質如知識、經驗、偏好和情緒等心理方面的因素也決定了審美活動的內涵、方向和結果。

新媒體交互藝術中審美與情感的融合關系如圖1所示,在欣賞新媒體交互藝術作品時,通過審美與經驗對藝術進行自我理解,而受眾的心境與情緒是影響對藝術理解的因素,通過與新媒體藝術的交互融合,達到藝術呈現物我同一的美學關系。其審美與情感的融合關系由三個構面層組成:狀態層、角色層和因素層。在狀態層上,因為受眾理解的目的和情境不同,對于理解的內容就會不一樣;在角色層上,因為受眾自身的素質、新媒體交互藝術表現的形式不同,使得與藝術在互動時相互的作用力也會不同;在因素層上, 欣賞藝術時的心境、情緒不同,其審美活動的過程和結果就不同。

三、新媒體交互藝術情感美學的內涵

新媒體交互藝術的美是非理性的、不可預測的美,顛覆傳統藝術靜態之美,提供人類親身體驗如夢似幻的虛擬場景或游戲般忘情投入,以達到身心的觸動,通過非理性、棄傳統,達到心靈的愉悅和傳達情感。新媒體交互藝術的美學范疇包含感官、生理與心靈三個層次。感官層次強調視覺、聽覺、觸覺與嗅覺的多向度美感經驗;生理層次著重于媒介的功能性、操作的流暢性與使用的簡易性;心靈層次旨在傳達藝術作品的內涵,提升受眾的滿足感和體驗性。新媒體交互藝術的美學來自于藝術能帶來操作的愉悅性與互動樂趣,產生不同層次的愉悅情感,通過歡樂引起好奇的欲望,好奇中引起探索的欲望,美感存在于樂趣和愉悅之中。其傳達的情感美學內涵包括跨領域概念、去疆域化、情境體驗、互動模擬和自下而上的美學觀。

(一)跨領域概念

新媒體交互藝術的表現源于多種藝術風格和流派,在創作過程中需要不同領域的合作,藝術形式脫離既定的陳規限制。在藝術內容中大膽使用不同形式的媒體及結合藝術學以外的知識,如生物學、人類學、社會學、心理學和政治學等不同學科。在創作中呈現復合性多元的藝術特質,形成多領域融合的藝術形態,創作需要各種學科類型專業人才,如生物學家、程序設計員、音樂家、視覺藝術家等,這種合作結盟的關系使他們因創作而關系更加密切,體現交互主體性的美學樣態。

(二)去疆域化

法國后現代哲學家德勒茲將藝術、科學和哲學作為沉思的三種形態并賦予它們不同的任務,藝術創造了感覺,科學創造了函數,哲學創造了概念。認為藝術與科學是異質同體的,相互交織產生動態的流變與異質體的結合,既產生科學性的實驗,也創造了新的美學觀。新媒體交互藝術通過多種媒介來捕獲力量,破除時間、地域和空間的限制,以更快速、放射的連接、跳躍的姿態,解放和瓦解了傳統線性時間結構的框架,從最初的靜態平面到3D、4D 甚至到5D 的表現形態,從一種空間跳躍到另一種空間,去疆域化的局限,以串聯作有機碰撞產生新的藝術創作。

(三)情境體驗

藝術家放棄預知、決定的邏輯,將藝術的觀念與內涵傳達給受眾體驗,引發專注、刺激和滿足感等。通過觀摩互動的方式與作品進行互動與對話,感受藝術家創作的用意,無形中進入了藝術家所預先設定好的氛圍中,其藝術呈現將隨著受眾的行為而產生情境變化,藝術家、作品、受眾三者的關系完整連接,藝術表達逐漸趨于完整。藝術的創意趣味產生在受眾和作品的互動關系中,當將自身融入藝術以及個人意識產生變化時,出現全新的影像、關系、思維與經驗,帶來新的發現或出奇不意的回饋,體驗過程中產生的情感和不可預知成為其美學的關鍵。[8]

(四)互動模擬

藝術家通過創作素材和媒介,表達自我情感或敘述思想,通過輸入或輸出載體,將欲傳達的信息用模擬的方式轉移到目標事物上。用裝置或軟件表現與控制,迅速傳遞信息,放大感官優勢與功能,發揮及時互動的功能,達到人機交互的狀態。通過強大的類比性語言模式與網絡功能,迅速且可靠地回饋和交換信息,互動模擬揣摹人類熟悉的經驗與認知,觸動情感激發受眾的好奇心與情緒表達,從而彌補溝通上的缺點。

(五)自下而上

藝術本應是自由意識的產物,“自由”為新媒體交互藝術新的美學價值[9],就是將藝術的控制權還于受眾,是一種由下而上的美學觀,通過參與和藝術家一起完成作品。新媒體交互藝術中,時間在互動過程中是不被強制安排的,而是在非特定的互動形式中,每一次的回饋會因為受眾個體的差異不同而導致不同的結果。藝術中的時間是非線性的,通過互動可以隨意調整時間序列,任意切割、前進與倒退,在不同時間與空間耦合中發現藝術的新意。打破藝術家與受眾之間的距離,受眾成為藝術的一部分,通過互動產生新的藝術形式,媒介以不受限的、跨疆域或集體創作等方式呈現,體現自由變化的內涵。

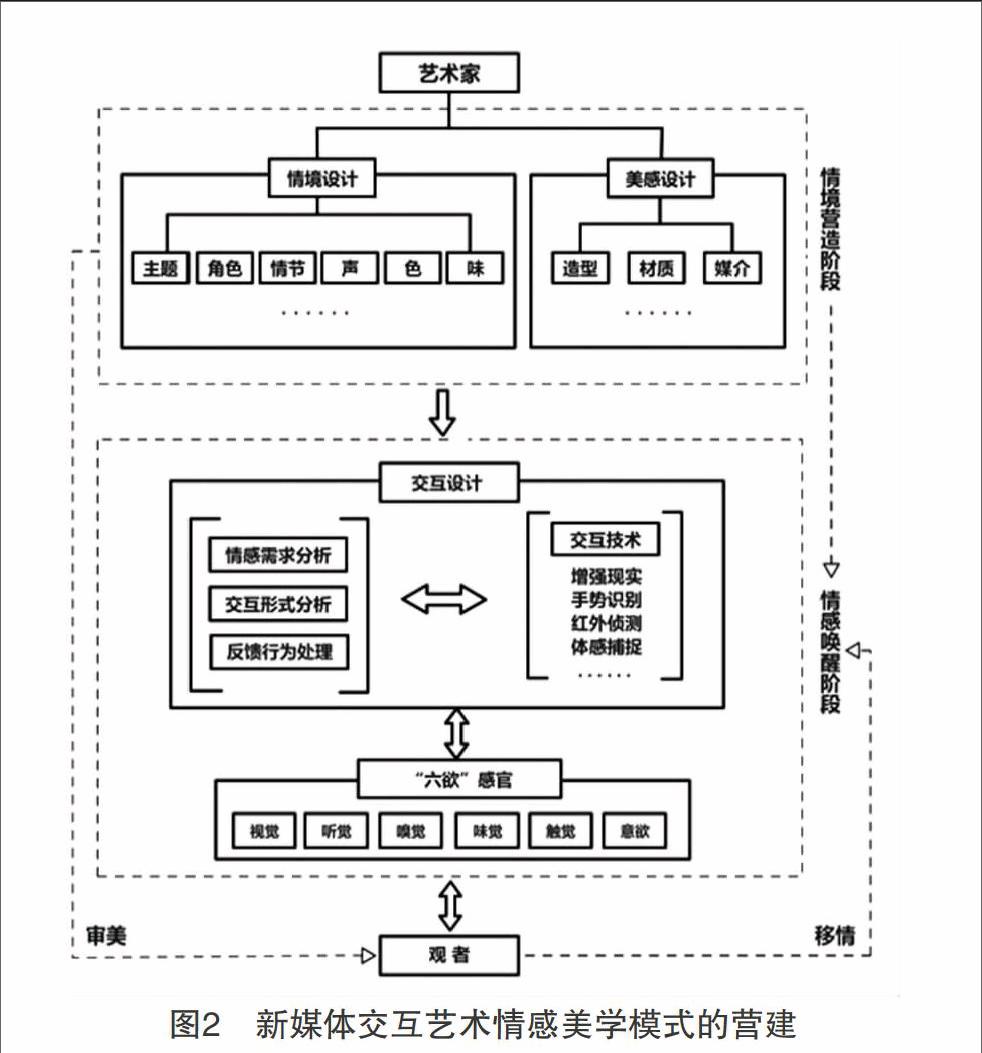

四、新媒體交互藝術情感美學的營建

受眾在欣賞新媒體交互藝術的時候,無論是有意識的還是潛意識的,或多或少都會有情感反應。情感是主導決策的過程,控制注意力的過程,強化與淡化某些記憶的過程。人們在某種情況下的行為,并非是仔細權衡利弊后才慎重作出的決定,而通常是根據自己的感受,非理性地作出決定,再理性地評判這些決定,并觸發行為;情感索求注意力,影響記憶力,把注意力集中在什么地方,決定了哪些感受會真正進入意識,哪些不會。[10]在情感事件發生之前、期間和之后,記憶的強度和清晰度與情感體驗強度有著一定的聯系,情感就能夠進入人們的記憶,令人產生共鳴,愿意采取行動。藝術基于人的潛意識和心理聯想,通過藝術形式激發情感和個性,以吸引受眾關注,創造令人滿意式驚奇的回饋,達到情感上的共鳴。結合審美體驗,萃取其美學脈絡,營建新媒體交互藝術情感美學的模式,分為情境營造階段和情感喚醒階段,其中情境營造階段包括情境設計和美感設計,情感喚醒階段包括交互設計和受眾的互動過程,如圖2所示。

(一)情境營造階段

情境氛圍的渲染是情感美學表達的關鍵,是在情境中獲得的情感審美體驗,這一階段對于情感審美體驗起到了引導性的暗示作用。情境營造階段包含了情境設計和美感設計,情境設計是由主題、角色、情節和聲、色、味等環境氛圍的營造。主題上選擇能引起受眾共鳴和產生興趣的主題,如環境保護、人際關系、科普宣傳等涉及當代人生活的題材或熱點話題;角色的代入要能夠增強受眾體驗,引發思考;情節設計要能起到很好的情感引導效果,在作品中加入過渡、轉折、反轉等情節設計,能夠充分調動受眾的情感變化,激起情感化的審美體驗,一些反常的情節設計, 能帶來驚奇、恐懼或是幽默的感覺,不可預見的情節往往能夠起到另類的審美體驗效果;通過聲音、色彩和氣味能渲染氣氛、烘托主題、吸引注意,并引導與其產生交互。美感,是最直接的感官體驗,受眾對于新媒體交互藝術的審美體驗首先是通過視覺傳達,然后才是其他感官體驗。美感設計包含了造型、材質和媒介等,藝術中的造型、形態或者抽象的符號,體現人們長期的生活經歷或美感經驗。創作更具沉浸感的藝術,需要逼真的圖像設計和更具虛擬現實效果的媒介,通過視覺美感的設計引發注意,釋懷其情感。

(二)情感喚醒階段

情感喚醒階段中主要是通過感官介入和藝術介質連結,充分調動受眾的“六欲”感官,包括視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺和意欲,將藝術中的情感通過互動形式回饋到知覺層面。自然的互動行為和情感流露更能夠在互動中激發審美情感,經過情感需求分析、交互形式設計和反饋行為處理三個過程,再通過“六欲”感官,結合實時交互技術,如人體運動捕獲技術、眼動跟蹤技術、手勢識別技術、三維實境技術、紅外探測技術、語音識別技術等。通常是通過遙控器、觸摸屏、數字攝像頭、傳感器等多種采集工具將受眾的語言、視線、姿勢等進行掃描、跟蹤和捕獲,再經過數據的運算、處理,轉變為傳播媒介符號來完成與新媒體交互藝術之間的互動交流。交互過程是以最自然的方式觸發情感,使觀賞與互動連為一體,自然而然融入到藝術的情境之中,觸動知覺促使其發生動作并收到反饋,最后將受眾的認知與情感移情到新媒交互藝術中,賦予其藝術表達新的內涵。

五、結語

新媒體藝術家通過科技探索人們內心欲呈現的魔幻,其表達的藝術形式影響著現代人們的思維與行為模式。新媒體交互藝術的形式是多元的,其價值不在于科技的前衛與否,而是在于能否達到創作初衷以及感動人心,在傳達的內容上回歸文化層面,進行美學內涵、思維與表達模式的探討,通過互動過程產生情感,為藝術帶來新的空間、形態和境界。

參考文獻:

[1]羅伯特·所羅門,凱思林·希金斯,著.大問題簡明哲學導論(第九版)[M].張卜天,譯.桂林:廣西師范大學出版社,2014:447.

[2]劉長庚.感性:從初級的認知機能到真實的生命存在[J].江淮論壇,2003,6,(5):105-109.

[3]李憲鋒.藝術意志與形式主義的自律性研究[J].南京藝術學院學報(美術與設計版),2009,(6):93-96.

[4]陳傳康.情感美學和科學美學[J].哲學研究,1983,(7):36-40.

[5]林大維,吳佩樺.互動藝術脈絡與其美學之研究[J].藝術學報(臺灣),2010,(10):31-54

[6]孫麗麗.費肖爾的移情理論[J].科技信息(學術研究),2007,(30):493,495.

[7]李功偉.移情——美術創作中的核心作用[J].玉溪師范學院學報,2008,24,(11):30-36.

[8]多益.情緒的內在經驗與情境重構——基于心靈哲學的視角[J].哲學研究,2013,(11):110-117.

[9]王人英.數位藝術的自主性美學研究[J].藝術與設計學報(臺灣),2010,(1):1-20.

[10][加]Trevor van Gorp,[美]Edie Adams,著.于娟娟,譯.情感與設計[M].北京:人民郵電出版社,2014:55.

(責任編輯 清 風)