從安妮寶貝到慶山 告別叛逆走進日常

毛予菲

原名勵婕,曾用筆名安妮寶貝,作家。1974年生于浙江寧波,1998年起開始發表小說,代表作有《告別薇安》《彼岸花》《蓮花》《春宴》等。新作《月童度河》《仍然》再度引發熱議。

提及安妮寶貝,人們首先會想起她早年書寫的頹廢青春。2000年,她在第一本小說集《告別薇安》扉頁“信手署下了女童式的筆名”,之后出版的《彼岸花》《二三事》《清醒記》,故事題材均不相同,但筆下的女孩都“光腳穿白色帆布鞋”。她們酗酒、失眠、文身、偏執,對世界絕望。這些灰暗風格的作品曾一度引領潮流、引發爭議,被歸為“逃避現實主義”的青春讀物。

斷斷續續十幾年,她有不少新作品問世。從少女寫到普通人,風格從激烈叛逆到平淡開闊,漂泊虛無的故事,逐漸明朗清新。書寫方式的變化,也與她近些年自身的故事有關:失去親人,經歷離別;做了母親,親眼見到新生命的成長。“生活幾度變遷,我已寫盡青春的混亂和迷惘。”到了2014年,40歲的安妮寶貝換名“慶山”,以迥異于以往的樸實文字,寫探索和修行、社會和人心。

近兩年,在外人眼里向來行事低調的慶山,開始接受媒體的采訪。和《環球人物》記者對談時,她毫不避諱自己青春期的叛逆文字,但更多還是在感嘆人生與文學之路的變化。慶山說:“這是一個過程,我一直在探索自己。”

心底生出平和寧靜

去年底,慶山的自我探索系列添了兩本新書,隨筆集《月童度河》與攝影集《仍然》。

《月童度河》中的大部分內容圍繞著閱讀、寫作、旅行、與親友共處的點滴展開,文字十分清簡。慶山以此整理回憶,審視過往。正如書中所說:“把這幾年的痕跡和記錄,打包整理起來。在其中,可以看到盛放與凋謝過的花朵,結出的果實,以及墜落在泥土中的新的種子。”

隨筆集里有很多日常細節,比如去商場買羊毛襪,坐在噴泉邊吃冰激凌,在跳蚤市場買一把3塊錢的老式燕子圖案鎖。這樣干凈簡單的文字看了以后,讓人心底不由生出平和寧靜之感。

熟悉的書籍、作家,對慶山而言,也有了迥然不同的感受。她寫道,在高鐵車廂里慢慢讀完川端康成的《雪國》,感受到那種帶著晦澀感的傳統的日本調;而曾經喜歡的村上春樹,那種文藝腔“已經不起作用了”;再看張愛玲,“她貌似沒什么巨著,《小團圓》很好看,卻也只是她一個人的小團圓……”

書中還有引人入勝、發人深省的洞見。慶山思索科技進步為何反而讓心靈麻木下墜,探討人類的解脫之道:“先不說解脫生死,不以習性和情緒煎熬自己,即是當下的解脫。”

談到文字創作時,她用輕松筆調寫自己的焦慮:“昨天試圖調整結構,電腦里密密麻麻的字逐章拉過,一時有崩潰感,迅速把電腦關掉。清晨起來決定再戰。深夜,獨自在廚房,一口氣吃掉三個花卷和一盤剩下的土豆絲。覺得餓。”每個以寫字為生的人,看后估計都會感同身受。

除了感想領悟,慶山把女兒恩養也帶進了書里,寫自己的教育觀和母女的二人世界。她希望女兒時時歡欣,書中的描寫愛意滿滿:“有人送她碩大的一只石榴。太喜歡,把它塞到衣服里面,擱在肚子上,當作自己的孩子。晚上堅持抱著它睡覺。”

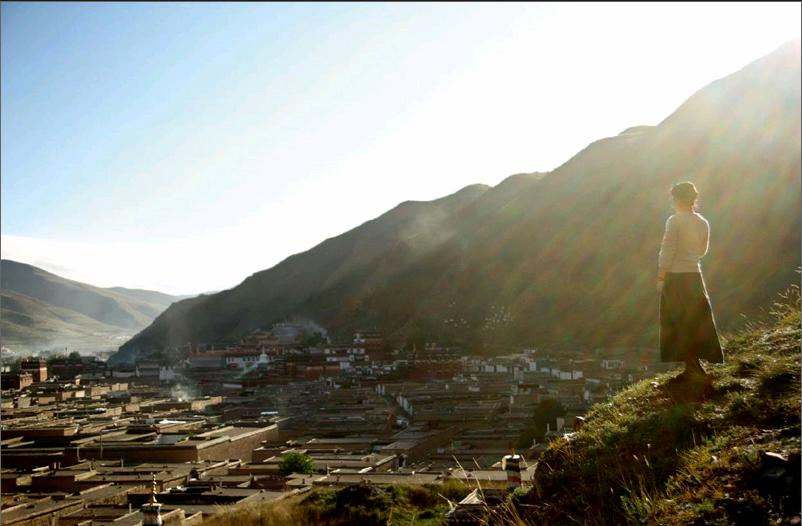

這些細節,大部分來自于2012—2014年間,慶山隨手的記錄。其中有專欄文章,或是在旅途、閑暇、臨睡、起床時寫在備忘錄里的段落。同樣,攝影集《仍然》中的180多張照片,大多也是隨手拍下,平淡單純,不講究技巧,搭配的兩三行文字自然流暢。慶山說:“相比于文字,照片更加類似一種時空的切片,能保留下一些原始素材,里面也包括各種微妙的情緒、情感、記憶。”其中有一張拍攝于2013年9月,甘南拉卜楞寺。慶山剛好漫步山丘,在攝影師的鏡頭下眺望遠方。她說:“我喜歡這個古老的寺院。”

這是一個全新的慶山,再也沒有柔腸寸斷、你死我活,多了質樸踏實的質感。慶山審視自己的改變:“二十幾歲喜歡看起來復雜、渴切、執著、分裂的人。現在若看到一個人,眼神澄凈,爽爽朗朗,干干凈凈,覺得這樣很美。”她認為這是每個作家的必然經歷,“我們從年輕到成熟,從無知到有所感知,從躁動到沉淀,就如同春夏秋冬四季轉換,花朵從花苞到果實,怎樣都是會有變化的。真正的寫作是與一個作者的心性發展和生命建設聯系在一起的。如果十幾年寫的都是一模一樣的事情、看法,那么他就是沒有生長過。”

跟著自己的精神層面走了

當然,和鉛華洗盡的慶山相比,也有人更懷念當年的安妮寶貝,“有情緒的文字才會有趣”。

“安妮寶貝的才華來源于青春的痛覺”。她在江南小城長大,從小性格不合群,想法經常和別人不同。這種孤立感帶來了壓力,24歲的安妮寶貝開始在網上寫作,尋找發泄口。一年不到,她寫下《告別薇安》《七月與安生》,迅速成名。

25歲那年,她不顧家人反對,從銀行辭職,只身來到上海,在一家公司做編輯,隨后又出了幾本書。散文集《八月未央》和首部長篇小說《彼岸花》,也是都市女生的流浪故事。但因為文風過于矯情,收獲了大批粉絲的同時,安妮寶貝也遭到了許多批評。她跟記者回憶那時的狀態:“因為年輕,作品里都是青春的迷惘、動蕩、掙扎和苦痛。”

書評人曾于里說她,從《告別薇安》到《月童度河》,寫作一直在變。

文風的轉折點應該是寫于2006年的《蓮花》。穿棉布裙子歇斯底里的叛逆少女不見了,取而代之的是身患重病,但仍然隱忍堅強的慶昭。“到這樣的年齡,不可能再是以往那個寫著動蕩情愛和黑暗青春的人。我喜歡未知和遙遠的事物,終究要跟隨著心往前走。”那時安妮寶貝開始孤身旅行,看高原、曠野、山川、沙漠。此后不久,她的單身生活告終,女兒出生。

2014年,《得未曾有》出版,安妮寶貝正式更名慶山。“‘慶代表著歡喜贊頌,‘山有神性,與天地結連”。比起之前虛構的人物設置,《得未曾有》像是一本訪談錄。她寫身邊的普通人,記錄了從江南到甘肅的長途旅行中與四個陌生人的相會:一位愛作畫也善于烹飪的廚子;一位回歸農村的攝影師;一位寫詩、畫唐卡的年輕僧人;一位年過八旬、心守一事,依古法彈奏的老琴人。種種不同的思想、不同的生活,以文字和圖片的形式如實呈現,讓讀到的每一個人都可以獲取其中的價值和意義。

在她自己看來,真正脫胎換骨的作品是《月童度河》,安妮寶貝式的華麗形容詞徹底被顛覆,主人公回歸到了慶山自己。

人如其文,文如其名。從安妮寶貝到慶山,這個寫作者一直在變。

18年前,安妮寶貝寫下了至今暢銷不衰的青春小說《七月與安生》,她寫了兩個女孩的故事,一個在躁動中漂泊,一個留守安穩的生活。這雙面的人生,也有她自己的影子。年輕時候她更像躁動的安生,是把鋒利的解剖刀;現在向往平靜,就像她手腕上的紫檀木念珠。慶山對《環球人物》記者說:“她們(七月與安生)是我的兩個化身,精神層面和現實世界的,后來我還是跟著自己的精神層面走了。”

如今的慶山,崇尚極簡的生活,禮佛讀經,修習內心,每年都花不少時間去一些寺院探訪學習。在家的時候,她帶著女兒,過得怡然瀟灑。“我們要料理家務、種花養草、燒水煮茶、洗衣整理、烹煮飲食……這些世間瑣碎小事都是不可能不做的。但同時,要始終保持學習、閱讀、思考、記錄等習慣則是不容易的。我已經很多年不看電視、報紙,很少在網絡上虛度時光,也沒有多余的交際應酬。其實每一天都過得很快。”

慶山的微信朋友圈里只有二十幾個人,但有個習慣她保留至今——逐個回復讀者郵件。看到有人為自己的舊作《眠空》寫下了一小段讀后感:“很多會意極深的詞句,不再拘泥于意象的表達,更多的是對生命的總結與貫徹。富有禪意的詩文三行,略有晦澀的詞語兩枚,即使在茫茫深夜,依然能給予孤獨者以幸福澄澈般的光輝。”她心有戚戚焉:“一本書最終應該達到的是,作者與讀者之間彼此的流動和連接,在心與心相通的地方,能量彼此滲透,即使身隔迢遙。”

不否定曾經的自己

新書出版,慶山剪了十多年的長發,剃成板寸,大概是為了拋開生活中的多余和累贅吧。

偶爾回頭看過去備受爭議的作品,慶山不會去否定曾經的那個自己。她說,早年的文字成為一路走過來的印記,安妮寶貝永遠是自己的一部分。“這是由作者本身在當時階段的特質和狀態所決定的。究其本身,它們也都是真誠而純粹的,有那個時期的美感。”

所以她一直強調,改名慶山不代表安妮寶貝這個名字的消失。“十余年寫作,始終如一。”

《環球人物》:你很少同外界說到你的成長經歷。

慶山:我喜歡自由自在地樸實地生活,所以不太希望成為走在街上會被別人認出來的那種人。流浪是我骨子里的基因。在別處生活,不是為了看遠處的風景,是為了脫離自己習以為常或存有依賴的既定模式,用以凈化與深化自己的內在。

《環球人物》:網上有人說,你現在的生活也很講情調,喜歡在玻璃天棚的餐館吃飯喝茶。

慶山:事實上很多人從來沒見過我,他們對一個這樣的陌生人能有什么真實的了解和判斷?不過都是一些猜測。現在還有一個普遍的問題是,一些美好的事物,在很多判斷里面都屬于非常負面的范圍,比如把深層、細膩的思考都一律貶為矯情,把風雅稱為小資。

《環球人物》:近兩年,有人對你“黑轉粉”,也有一些安妮寶貝時代的粉絲,現在卻羞于承認自己看過你的作品。怎么看讀者的變化?

慶山:一些真正的讀者,大概是從早期一直讀到現在,我們是互相給予的,我鼓勵他們的生長,他們也鼓勵我的生長。這樣的寫作對我來說,是具備意義的。每個作家都有自己的寫作方向和寫作特點,就我自己而言,我覺得我的寫作是始終保持初心的,我在提煉和分享自己對生命的思考。

《環球人物》:禮佛這些年,究竟領悟到了什么?

慶山:內心的掙扎就是對生活的探索,這是一體的。這包括人類歷史上所有的哲學探索,我們的來源與歸宿,我們到底應該如何自處,如何面對自己和外在的世界。但還沒有什么標準答案產生。或者說答案太多,無法歸類,說不清。

《環球人物》:對未來生活有什么展望?

慶山:我此生的終極夢想就是背起行囊,去奔走、去對談、去體味,然后用文字記錄下我的所見所聞、所思所想,不求他人理解與共鳴,只求自己的靈臺清明。然后將所記文字整理成集,出版成書。百年之后,帶它入土。如若人真有來生,這些承載著前世記憶的文字會告訴我,告訴世人,我曾在這世間真真切切地走過。