廈門白哈礁人工魚礁擬投海域漁業資源調查

劉勇++馬超++蔡建堤++徐春燕

摘要:根據2014年5月在廈門白哈礁人工魚礁擬投海域及對照海域開展的本底調查所獲的漁業資源資料,對人工魚礁擬投海域和對照區漁業生物的種類組成、數量分布、優勢種和多樣性等進行了分析研究。調查共鑒定出漁業生物23種,其中籠壺作業12種,刺網作業20種,漁獲種類均以蟹類為主。籠壺作業平均生物量為16.34 g/(h·10籠),刺網作業平均生物量為37.00 g/(h·片)。綜合籠壺作業和刺網作業的調查結果,擬建礁區及周邊海域春季漁業資源經濟種類少、漁獲比重小,生物種類多樣性水平低,漁業資源結構總體質量較低。

關鍵詞:白哈礁;漁業資源;廈門

中圖分類號:S953.1

文獻標識碼:A

近幾十年來,由于近海海洋生態環境不斷惡化,海洋生物資源急劇衰退,生物多樣性水平持續下降,已嚴重影響世界漁業和我國海洋漁業可持續發展[1]。投放人工魚礁是修復海洋生態環境和保護、增殖漁業資源的最有效的手段之一。國內沿海各省市對于人工魚礁建設效果特別是漁業資源增殖方面的評價已有不少報道[2-5]。

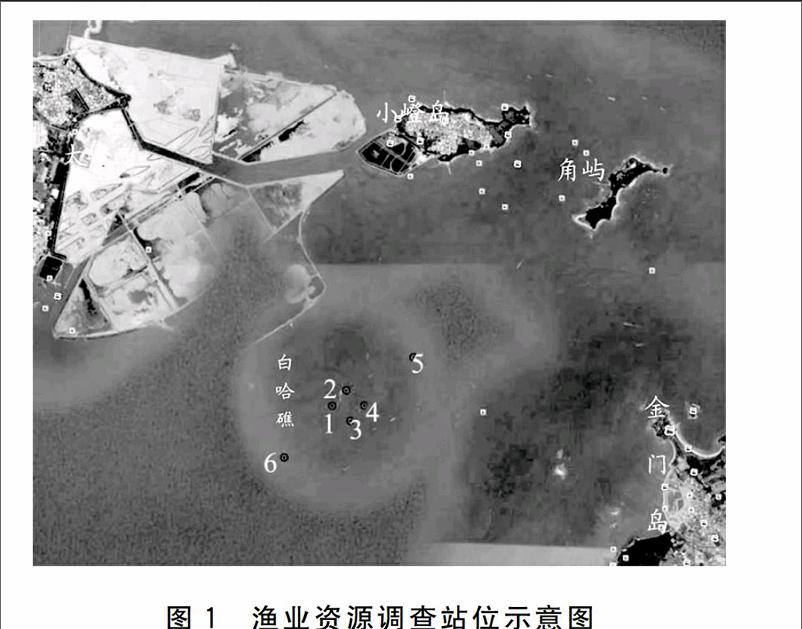

廈門市海洋牧場建設工程是經農業部批準,2013年度國家漁業資源保護與漁民轉產專項資金支持項目。人工魚礁區位于廈門港大嶝島白哈礁至角嶼中間水域,計劃投放礁體160個,構建礁區用海面積約5.0 hm2。本文主要根據2014年5月,在廈門白哈礁人工魚礁擬投海域及對照海域開展的本底調查所獲的漁業資源資料,對人工魚礁擬投海域和對照區漁業生物的種類組成、數量分布、優勢種和多樣性等進行了分析研究,為今后評估廈門白哈礁人工魚礁礁區的建設效果提供基礎資料。

1材料與方法

1.1調查時間和地點

本次本底調查時間為2014年5月23-24日。調查范圍為廈門白哈礁附近海域(118°21′511″~118°22'461″E,24°31'271″~24°32'06″N),1~4站設在擬投礁區,5~6站為對照區(圖1)。1.2調查方法

本次漁業資源調查采用籠壺作業和定置刺網作業方式相結合的調查方法。外業調查租用生產漁船作為海上探捕調查船,漁船主機功率36 kW,并配置籠壺漁具和刺網網具。定置延繩倒須籠漁具主尺度為0.264 m·20.210 m、最小網目尺寸30 mm,每一調查站位投放10個籠,作業時間22.75~23.50 h;定置三重刺網漁具主尺度50 m·1.05 m、內層網目8.0 cm、外層網目30.0 cm;每一調查站位掛網一片,作業時間22.75 h~2350 h。

1.3數據處理

籠壺作業單位捕撈努力量漁獲量為每小時每站10個籠漁獲量,單位為g/(h·10籠);刺網作業單位捕撈努力量漁獲量為每小時每站每片刺網漁獲量,單位為g/(h·片)。本文規定漁獲重量比例大于2%的為優勢種。采用Margalef種類豐富度指數(D)、Shannon-Wiener種類多樣性指數(H')和Pielou種類均勻度指數(J)來研究調查斷面出現種類的多樣性,公式如下:Margalef種類豐富度指數:D=(S-1)/lnN ,Shannon-Wiener種類多樣性指數:H'= -ΣPi·(lnPi) ,Pielou種類均勻度指數:J=H'/lnS。式中:S為該調查斷面種類數,N為該調查斷面總漁獲尾數,Pi為該調查斷面第i種種類重量占總漁獲重量的比例。

2結果與分析

2.1種類組成

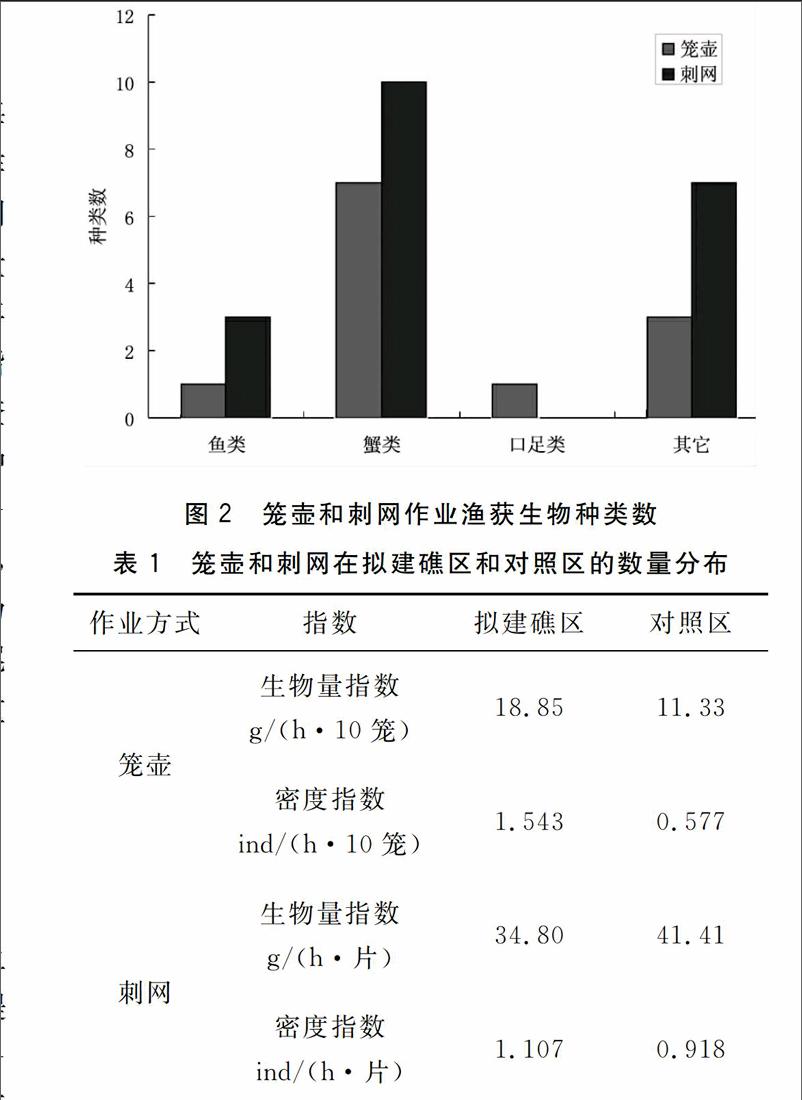

本次調查漁獲的生物種類共有23種,其中魚類有3種,占總種數的13.0%,為黃吻棱鳀(Thrissa vitirostris)、叫姑魚(Johnius belengerii)和褐菖鲉(Sebastiscus marmoratus);蟹類有12種,占總種數的52.2%,主要有強壯菱蟹(Parthenope validus)、雙角互敬蟹(Hyastenus diacanthus)、遠海梭子蟹(Portunus pelagicus)、日本蟳(Charybdis japonica)、銳齒蟳 (Charybdis acuta)、鈍齒蟳(Charybdis hellerii)、雙刺靜蟹(Galene bispinosa)、隆線強蟹(Euctrae crenata)等;口足類有1種,僅占總種數的4.3%,為口蝦蛄 (Oratosquilla oratoria);其他生物有7種,占總種數的30.4%,主要有淺縫骨螺(Murex trapa)、海星、海膽和海參等。

從不同作業來看,籠壺作業有12種,刺網作業有20種;從不同地點來看,擬建礁區19種,對照區14種。籠壺作業漁獲物中魚類1種、蟹類7種、口足類1種、其他生物3種;刺網作業漁獲物中魚類3種、蟹類10種、其他生物7種。定置刺網作業漁獲種類數多于籠壺作業,兩種作業方式都是擬建礁區漁獲種類數多于對照區,且不論是擬建礁區還是對照區都是蟹類種類數最多。

2.2數量組成與分布

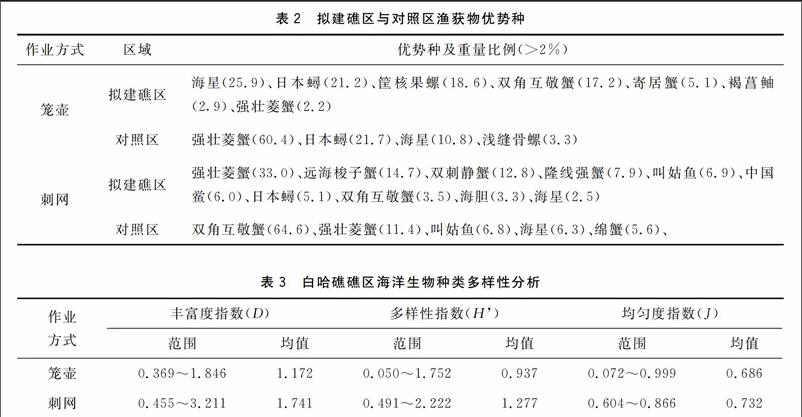

根據籠壺調查結果,總生物量指數為16.34 g/(h·10籠),其中蟹類>其它>魚類>口足類,總密度指數為1.221 ind/(h·10籠),其中其它>蟹類>口足類>魚類。生物量指數最高值出現在1站,為55.71 g/(h·10籠),3站最低,僅469 g/(h·10籠),擬建礁區和對照區的平均生物量指數分別為18.85 g/(h·10籠)和11.33 g/(h·10籠);密度指數最高值出現在1站,為5187 ind/(h·10籠),3站最低,0.128 ind/(h·10籠),擬建礁區和對照區的平均密度指數分別為1.543 ind/(h·10籠)和0.577 ind/(h·10籠)

3討論

開展人工魚礁擬投海域生態環境的調查評估是投放人工魚礁必不可少的環節,也是制定海洋牧場人工魚礁建設的主要依據。漁業資源的本底調查則是海域生態環境調較為重要的一部分,直接關系到漁業資源的增殖效果。虞聰達[6]對舟山漁場人工魚礁投放海域生態環境做了前期評估;田濤等[7]對獐子島海洋牧場海域人工魚礁區投礁前的生態環境做了調查與評估。

本項目人工魚礁擬投礁區地處廈門大嶝島白哈礁海域,水深13.1~16.7 m,海域水體交換良好,目前尚無工業污染,生態環境優越,歷史上海洋生物種類資源比較豐富,具備發展海洋牧場、建設人工魚礁的良好海洋環境條件和漁業資源本底條件。鐘指揮等[8]曾根據2007-2008年4個季度月的單拖作業調查資料對廈門海域游泳生物的時空分布特征進行過報道,其中指出廈門大嶝海域有游泳生物134種,生物量指數依次是夏季>秋季>冬季>春季。本次調查僅漁獲漁業生物23種,種類較少,原因可能有以下幾種:首先本次調查海域僅限于白哈礁及鄰近海域,水域面積較小;其次由于經費所限,本調查僅進行了春季一個航次,時間跨度較小,同時春季該海域的生物量也較低;再次本調查采用的是籠壺和刺網作業,具有一定的選擇性,對于多數魚類的捕撈效果不明顯;最后也很可能與廈門新機場的建設工程有關,施工所帶來的填海、污染、噪音等問題或多或少對于附近海域漁業資源有所影響。

從籠壺和刺網作業漁獲物的種類組成和數量結構看,調查海域春季漁業生物資源的種類組成和數量結構均以雙角互敬蟹、強壯菱蟹、綿蟹、隆線強蟹、雙刺靜蟹、寄居蟹等劣質蟹類為主,經濟魚類和甲殼類如褐菖鲉、叫姑魚、日本蟳、遠海梭子蟹等漁獲種類少,漁獲比重低,生物多樣性水平較低,漁業資源結構總體質量較低。此外,在擬建礁區還通過刺網作業捕到國家二級保護動物中國鱟。為此,需要通過在該海域的人工魚礁建設等系列措施,修復生態環境,增殖漁業資源,增加海洋生物種類多樣性水平和優化漁獲品種結構,從而實現漁業資源的可持續發展。

參考文獻:

[1]

賈曉平,陳丕茂,唐振朝,等.人工魚礁關鍵技術研究與示范[M].北京:海洋出版社,2011

[2] 孫萬勝,劉克奉,李彤,等.渤海灣天津近海人工魚礁實施效果初步研究[J].河北漁業,2015,(6):5-9

[3] 張虎,朱孔文,湯建華.海洲灣人工魚礁養護資源效果初探[J].海洋漁業,2005,27(1):38-43

[4] 劉舜斌,汪振華,林良偉,等.嵊泗人工魚礁建設初期效果評價[J].上海水產大學學報,2007,16(3):297-302

[5] 袁華榮,陳丕茂,李輝權,等.雷州烏石人工魚礁漁業資源增殖效果初步評價[J].上海海洋大學學報,2011,20(6):883-889

[6] 虞聰達.舟山漁場人工魚礁投放海域生態環境前期評估[J].水產學報,2004,28(3):317-322

[7] 田濤,陳勇,陳辰,等.獐子島海洋牧場海域人工魚礁區投礁前的生態環境調查與評估[J].大連海洋大學學報,2014,29(1):75-81

[8] 鐘指揮,林祥志,楊善軍,等.廈門海域游泳生物的時空分布特征[J].臺灣海峽,2010,29(2):241-249