跨界交流感受藝術之魅

文 | 薛珊 圖 | 由采訪對象提供

跨界交流感受藝術之魅

文 | 薛珊 圖 | 由采訪對象提供

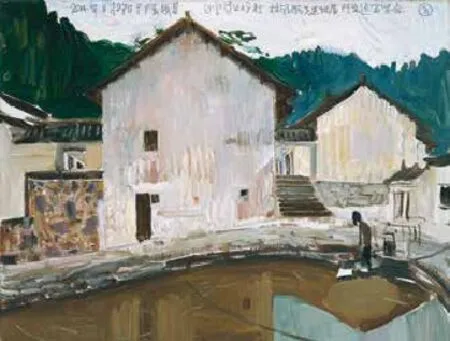

包澤偉 《后花園》 100x80cm

受邀參與北京與澳門美術作品交流展覽的12位藝術家大多是第一次在同一個平臺進行展覽,但是卻恰好多元地展示出自我內在與外在社會的對話,他們的風格各異,卻借由油畫媒介的手段和視覺語言,造就出個人獨有的藝術語言和更細碎的微觀形式,來表達當下的藝術交流。

十二位風格各異、藝術創作各有所長的藝術家,靠無限想象的眼睛,用創作無盡的畫筆,會拼組出怎樣的文化景觀?在“北京與澳門美術作品交流展覽”中,來自北京與澳門的多名藝術家以獨特的視角,將現實與自己的藝術經歷勾連起來,帶來七十多件作品,于澳門教科文中心展覽廳展出。他們跨越時代的銳利之眼,來回穿梭于過往的歷史與當代的璀璨,呈現了一個極具個人風格的文化詮釋。今日,藝術交流比任何時候都要頻繁,不同地域、不同文化、不同形式的碰撞,讓我們可以感受到藝術交流的魅力。

兩地藝術家 多元化溝通

剛在澳門教科文中心落幕的“北京與澳門美術作品交流展覽”,是由澳門國際油畫學會主辦,澳門基金會贊助的藝術交流展,這也是首次在澳門舉辦北京與澳門兩地藝術家的油畫作品展。澳門的獨特地理位置和文化背景,創造出了濃厚和非常具有代表性的澳門文化,澳門文化包含了以葡萄牙為主的西方文化,隨著近年來中國內地居民遷入澳門,使得中國的許多傳統文化成為澳門文化中的重要一部分。而北京作為國際知名的藝術之都,大量的藝術家、充分的藝術基礎和優渥的藝術教育資源優于其他地方,是眾多藝術活動的聚居地。從某種程度上來說,北京代表著的是傳統文化,而澳門則是中西文化交融的代表。本次展覽以澳門為地理依托,集合了來自北京和澳門的十二位藝術家,包括戴士和、田海鵬、王其鈞、金妹、馬若龍(Carlos Marreiros)、包澤偉、葉向明、羅字海、馮寶珠、茲維卡·荷勒術(Zvika Horesh),柒月(AINIAIRY)、余國宏。這些從事現代藝術創作的藝術家對于身份、標簽及其所經歷的現代藝術潮流等等都曾作出各不相同的反應。他們帶來的作品均為自己的經典代表作,內容涵蓋風景、人文、建筑等七十多件作品。通過這次的展覽,藝術家和策展人在展覽主題框架下進行不斷地研討、溝通,并將交流過程中的個人思考以藝術的方式呈現出來,希望借以提示出北京與澳門文化藝術的特殊性和共同的文化認同。

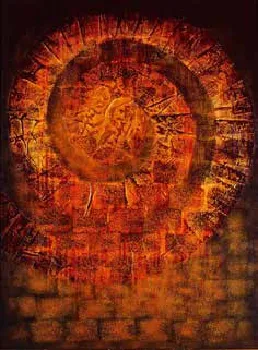

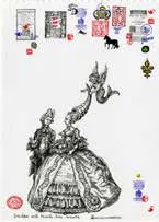

從某個角度來看,盡管這12位藝術家大多是第一次在同一個平臺進行展覽,但是卻恰好是多元地展示出自我內在與外在社會的對話,并給予一種藝術上的交流。第一次來到澳門參展的戴士和是學界公認的學者型畫家,1981年中央美術學院油畫系壁畫研究生班畢業后留校任教,1988年作為高級訪問學者在俄羅斯列賓美術學院進修,并在列寧格勒澳德薩舉辦個人畫展。此后數年足跡遍布歐洲、亞洲、非洲等多個國家地區,在研究繪畫同時,作了大量筆記并出版了理論著作。他本次帶來的作品多以在世界各地學習交流時所創作的畫作,在他看來,北京的畫家多以學院派為主,繪畫這門藝術無論是中方的表現形式,還是西方的藝術內涵,只要藝術家能發現自我、發現內心,作品就會以自己的方式呈現。與戴士和同樣任職于中央美術學院的田海鵬,作品以油畫和素描為主,在他看來21世紀是中國油畫進行本土化思考的過程。毋庸置疑,中國的文化藝術具有非常獨特的價值和深厚的傳統,古典美的韻味在王其鈞的作品中一覽無遺,安靜、儒雅,雖是油畫,但作品中卻能感受到東方的含蓄內斂和古典詩意。作品色彩曼妙的金妹,此次參展也為喜愛藝術的文藝愛好者帶來自己的數個畫作,這些畫作將西方繪畫的色彩和形式融入中國水墨之中,大膽創新。而在參展的澳門藝術家中,也不乏畫風獨特、藝術跨界的佼佼者。馬若龍既是國際知名建筑師、澳門土生葡人、澳門仁慈堂婆仔屋文化創意產業空間創辦人(Carlos Marreiros),還是一位堅持創作的畫家,他本次參展作品以繪畫插圖為主,極具創意。中西文化的交流是這次展覽的主題,也是參展畫家包澤偉在長期的創作中所孜孜追求的,他的畫作色彩濃郁、題材豐富,以絢爛的筆觸勾勒出生活中的藝術氛圍。此外,還有將傳統與現代融于畫布的葉向明,用畫筆描述鄉愁的羅字海,將版畫與現代油畫相結合的澳門女畫家馮寶珠,用波普風、街頭藝術與當代印刷攝影畫拼接的茲維卡·荷勒術(Zvika Horesh),筆觸天真浪漫、作品生動的柒月(AINIAIRY)和以中國山水畫和油畫融合創作的余國宏等藝術大家,他們的風格各異,卻借由油畫媒介的手段和視覺語言,造就的個人獨有的藝術語言和更細碎的微觀形式,來表達當下的藝術交流。這些藝術家們是當代藝術的開拓者,他們接受過最正規、最深厚的藝術基礎教育,又十分了解國外現代藝術的新理念和發展潮流,憑借著旺盛的生命力和飽滿的創作熱情,開展了一些新的理念、流派、特點的探索性創作,是推進中國藝術不斷向前發展的重要力量,代表了未來藝術的發展方向和收藏方向。

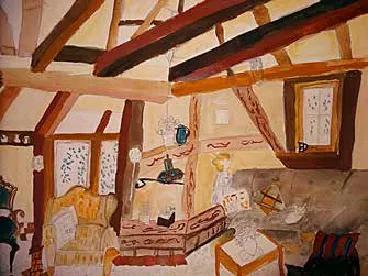

上:戴士和 《廣東梅縣閣公嶺林風眠先生故居》 40x52cm

中:柒月(AINIAIRY) 《甜蜜時光系列3》

下:茲維卡·荷勒術(Zvika Horesh) 《Team of One》 100x146cm

羅字海 《寧靜》 91x72.5cm

整個展覽可以看作是一次難得的交流,同樣對于藝術家來說,也是一次創作的源泉,在交流碰撞中的所見、所聞、所思,都會對他們的藝術創作帶來潛移默化的影響。藝術家橫跨1940、1950、1960、1970和1980年代,從他們的作品中不難發現,不同時期的創作,均有特點,隨著當下全球化網絡時代的發展,近幾年的作品中多元文化的交融更為明顯。

跨文化語境中探索無限可能

澳門是16世紀海上絲綢之路的重要據點,是明朝中國最早的租界,是遠東最早開放的特區或租界,是遠東最早的傳教中心,是東西文化雙向交流最早基地。澳門在歷史上最突出的貢獻在于起了中轉和橋梁作用,把西方文化和科學技術傳到中國和日本,又把中國的文化、尤其是東方的哲學思想傳至西方,促進了歐洲18世紀啟蒙運動的興起。而西方所發展的民主思潮在19世紀又反過來影響東方,往往又通過澳門為中國社會改革的先驅者所吸收。澳門最大的特點和貢獻是它在16世紀、17世紀成為貿易和傳教中心后,大大促進了東西文化的交流,并使地中海的拉丁文同印度、東南亞、日本及中國的文化相互融合。油畫也是在這一時期來到中國。雖然油畫早已不再作為傳播流行資訊的載體,但其自身的魅力卻是其他藝術載體永遠都無法取代的。經藝術家之手描繪的靈動筆觸,讓即使是同一個場景,也能詮釋出萬種風情。

近年來,各地文化往來日益頻繁,交流的實質意義也越來越備受重視,本次展覽主辦方澳門國際油畫學會主席余國宏表示,在世界高速發展的時代里,藝術家之間的互動對談已經是一種極為自然且無可避免的趨勢,借由視覺藝術語言的轉換,可以破除藝術家們的慣性認知,重新去發現、認識彼此的性格,也能激發更多的創作。尤其是藝術家們對于藝術文化的共同熱愛可以超越一切,因此了解彼此、開啟對話是別具意義的過程。在這場交流之中或多或少產生了一些真實的共鳴,以增進城市之間的藝術交流。

本次展覽中,北京藝術家所代表的當代學院派藝術,體現了中國藝術從傳統走向現代的發展進程,反映出對中西方藝術的引進、吸收和融合等多種復雜形態。學院當代藝術,與現代藝術一樣是多元而開放的。如果說傳統藝術是對民族文化的傳承和衍生,“學院當代”則一開始就以一種新的姿態和新的觀念進入藝術界,將時代性、前衛性的元素帶入藝術演進的歷程。澳門藝術家的藝術表現形式則更為多樣化,他們的創作已經形成了自身的一套獨特的美感類型,這一美感類型又將啟迪藝術家們更多地投入與思考,也將深深影響和觸動參觀者。

左:馮寶珠《歲月光輝的印記中》

右:包澤偉《新天鵝城堡》39X39cm

而澳門國際油畫學會在主辦本次展覽時,展出的70余件作品涉及多方面內容。除了傳統油畫,還有諸如例如版畫、素描等作品。主辦方堅信,藝術和交流兩者的相互作用,參觀者和藝術家也相互影響。主辦方也依托自身的影響力、輻射力和社會擔當情懷,致力于優秀藝術品的展示、實力藝術家的推介和澳門及其他地區藝術家的交流。

此次展覽積聚了北京和澳門優秀的藝術家,為藝術家和觀賞者搭建了一個交流溝通的平臺。參展的12位藝術家均注重原創、注重思想、注重開拓。藝術家們通過多彩的構圖、多樣的風格、多元的話語進行自由式的思想創作,透過他們的創作背景、作品,觀者可以了解作者的創作思路,提升藝術品味和藝術修養。

馬若龍《公爵夫人與導彈似的胸膛》210x295mm

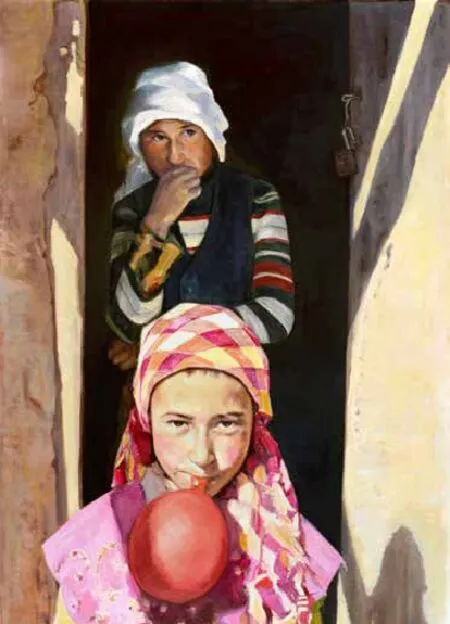

1、金妹 《帕米爾的紅氣球》 155x100cm

2、葉向明 《藍調系列NO.81》 180X200cm

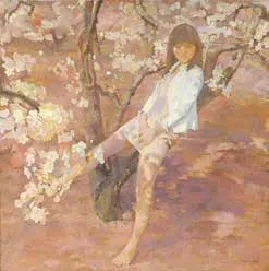

3、田海鵬 《人面桃花2》 130x130cm

4、余國宏 《南灣隨想曲》

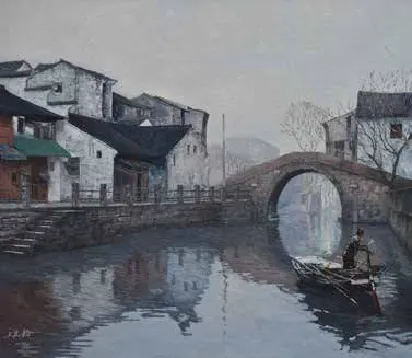

5、戴世和 《行過粉墻黛瓦間》 60x70cm