東營市地面沉降模型的構建與應用

孫斌,武顯倉,林廣奇,張樂

(1.山東省地礦工程勘察院,山東 濟南 250014;2.東營市國土資源局,山東 東營 257000)

?

東營市地面沉降模型的構建與應用

孫斌1,武顯倉1,林廣奇1,張樂2

(1.山東省地礦工程勘察院,山東 濟南 250014;2.東營市國土資源局,山東 東營 257000)

東營市是山東省內重要的沿海經濟開發區,近年來地面沉降災害制約了東營市的經濟社會發展。構建三維地面沉降模型可以實現東營市地面沉降監測資料的信息化、可視化。根據東營市地質條件及礦產資源賦存層位,將三維地質結構模型的標準分層分為13層;而后收集了東營地區深鉆540個,深度均在2000m及以上,其中有82個能夠達到4000~5000m甚至更大深度,按照標準分層,對所有鉆孔進行標準化處理,并進一步利用Mapgis K9軟件建立了三維地質結構模型,首次實現了以礦產資源層位劃分為依據的大深度的東營市三維可視化地質結構模型模擬分析。同時,結合東營市19座地面沉降監測站數據,構建了地面沉降模型,首次實現了地面沉降的動態預演及監測,為東營市地面沉降評估與防治提供了科學依據。

三維地質結構模型;地面沉降;東營市

0 引言

東營市先后于2009年、2011年被納入《黃河三角洲高效生態經濟區發展規劃》及《山東半島藍色經濟區發展規劃》,是山東省內重要的沿海經濟開發區。2012年5月,國家科技部正式批復東營市高效生態農業示范區為國家農業科技園區。“黃”、“藍”兩大國家戰略在東營融合交會、疊加聚焦,東營成為全省唯一全部納入兩大國家戰略的城市。然而,由于長期以來的油氣資源開采、地下水資源開采、自然沉降、地面載荷、新構造運動及海平面上升等綜合因素[1-4]影響,東營地面沉降災害已經普遍存在[5-6],制約了東營市經濟社會發展。

隨著地質信息化及三維可視化技術的發展,其應用領域越來越廣。地質信息系統是指對城市地質數據進行加工、處理,并配以一定可視化表現手段的地質信息分析、共享系統[7-8]。

而三維地質信息的表達稱為三維地學模擬,它是由地質勘探學、數學地質、地球物理、礦山測量、礦井地質、GIS、圖形圖象學、科學可視化等學科交叉而形成的一門新興學科,它由加拿大Simon W Houlding于1994年首先提出[9-10]。經過十多年的研究,研究者提出20多種應用于三維地質體建模三維空間數據,李清泉等把它們歸納為基于柵格的數據模型、基于矢量的三維空間模型和混合結構的三維模型[11]。多年來地質學家一直在關注地質體三維建模技術的探討,并將構模方法總的歸納為基于面模型、基于體模型和基于混合模型的構模法三大類[12]。高贊東等[13]于2012年建立了濟南市水文地質信息系統,推動了濟南市城市地質的發展。類似的研究也在濱州市沿海地區、泰安市等地展開,而東營市目前尚欠缺此類研究。

該文基于東營市地質條件及礦產資源賦存層位,并進一步收集深鉆540個,采用三維可視化技術,建立了東營市三維立體化地質結構模型,而后耦合地面沉降模型,對東營市地面沉降現狀進行評估,為東營市地面沉降防控提供決策支持。

1 研究區概況

東營市位于山東省東北部,魯北黃河三角洲平原上[14],東、北兩面瀕臨渤海,西與濱州市毗鄰,南與淄博、濰坊市接壤。大地構造區位于魯西南坳陷的西南部[15]。東營市市域范圍內被厚達168~420m的第四系覆蓋,巖性以粉土、粉質粘土和砂層互層為主[16]。其下為盆地型沉積,拗陷基底由太古界變質巖系構成,基底之上沉積蓋層厚逾萬米。早古生代廣泛發育碳酸鹽巖,晚古生代演變為海陸交互相含煤沉積,至中、新生代轉為陸相河湖碎屑巖沉積,這一包括巨厚的暗色泥巖、碳酸鹽巖和砂巖在內的地層,為復式油氣藏的形成提供了富含有機質的生油層。新生界發育齊全,包括古近系、新近系和第四系,其中古近系厚度超過7000m,新近系厚度1000~2000m。第四紀沉積物以黃河沖洪積、湖沼相堆積物為主[17],沉積厚度370~450m。該區屬魯西北平原松散巖類水文地質區,北部海積沖積平原地下水以咸水為主,在南部沖積洪積平原淡水水文區地下水超采嚴重,存在降落漏斗,除降落漏斗外水位埋深普遍小于4m。

東營市地面沉降發現于1985年,2002—2008年共進行了6次地面沉降水準測量。通過對區內地面沉降觀測點的監測結果分析,監測區普遍存在地面沉降,且廣饒縣沉降量大于東營區,東營區西部沉降量大于東部。東營市存在東營區和廣饒縣2個較為明顯的沉降“洼地”:東營地面沉降區是以東營市東營區勝利油田基地(該點位于西四路與黃河路交叉處)為中心的沉降區,-150mm等降深線面積為15km2,中心點累計沉降量為155.1mm,年均沉降速率28.2mm;廣饒沉降區以廣饒縣城北開發區為中心,-150mm等沉降線面積為523km2,中心點沉降量356.0mm,年均沉降速率64.7mm[18-19]。

2 三維地質結構模型的建立

三維地質建模功能主要是基于地質多專業數據,實現三維地質模型的構建。鑒于東營市資源環境的現狀,為地質礦產資源管理及地質找礦提供三維可視化平臺,同時為決策者及時掌握地質環境的動態變化,制定決策提供科學依據。根據收集資料的翔實程度及精度大小,綜合分析可以覆蓋整個東營市范圍的基本要求,能夠滿足建模標準要求的數據為地熱鉆孔數據、地面沉降數據。

東營市地面沉降形成及影響因素復雜,這與其區域地質背景條件和人為因素密不可分,為了深入了解其地下資源空間分布及人類開發利用基礎,該文利用MapGIS K9軟件,首先建立了整個東營市的三維地質結構模型。

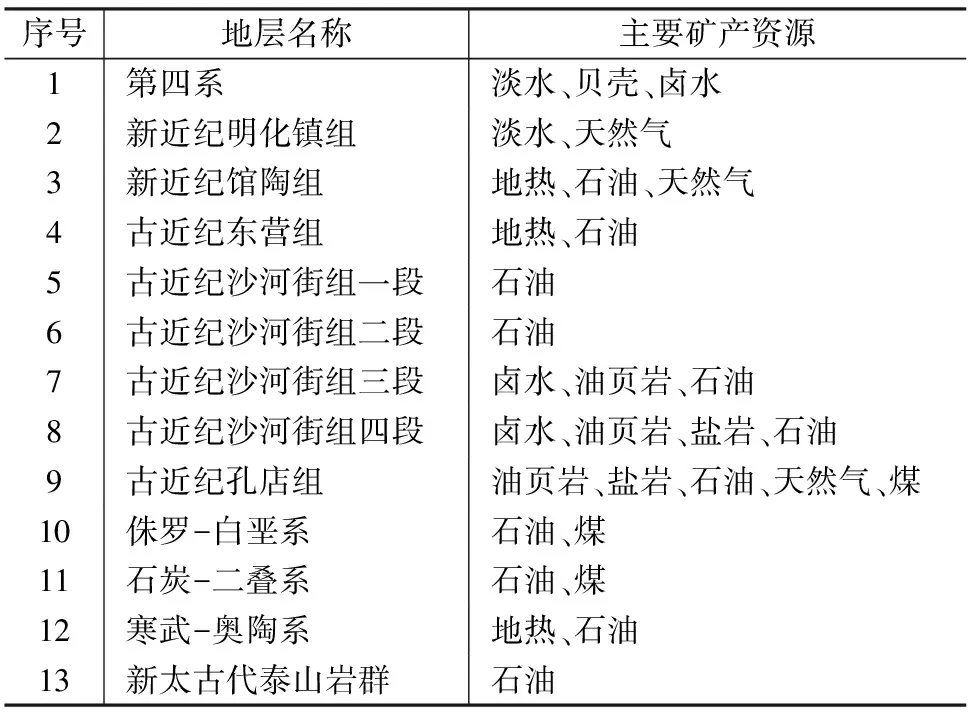

2.1 建立標準地層

東營市具有特殊的地形地貌、地理地質條件,其礦產資源種類繁多,有地下淡水、鹵水、貝殼、地熱、石油、天然氣、油頁巖、煤等,各類礦產資源的賦存與儲藏與區域地層巖性、構造及古沉積環境有著密切關系。為了比較清晰地認識和了解地下地質礦產資源、地質儲層的空間結構分布特征,根據東營市地質條件及礦產資源賦存層位,將三維地質結構模型的標準分層分為13層(表1),以不同顏色填充區分。

表1 三維地質結構模型標準分層

2.2 鉆孔資料整編

該次研究共收集到的可利用的深鉆孔共計540個,主要集中于東城城區附近及北部河口區一帶,其余鉆孔分布相對較為均勻。根據鉆孔統計資料,鉆孔類型主要以地熱鉆孔為主,埋藏深度一般為2000m左右;收集到的石油鉆孔中有82個能夠達到4000~5000m甚至更大深度,雖然都集中分布于東營市勝利油田的幾大采油區附近,但也對該地區深層地質情況提供了參考。按照上述分層標準,對所有鉆孔進行標準化處理。

2.3 地質剖面搭建

首先,編輯剖面軌跡線。用txt文檔順序記錄每一條剖面所經過的鉆孔編碼,生成每一條軌跡線txt數據;其次,編輯剖面圖。在成果編輯視圖中,對自動生成的剖面,根據專業地質條件進行編輯修改,以符合地質現狀;最后,剖面圖保存。把生成和編輯完成的剖面圖存儲到HDF數據庫中。

2.4 地質子面構建

將二維地質剖面轉化為三維剖面,并構建單元格。對屬性相同的弧段進行弧段封閉構網,形成地層面,然后對已有的地質面進行合并、顏色修改、追面邊界線,完成地層剖面約束下的地質子面構建。

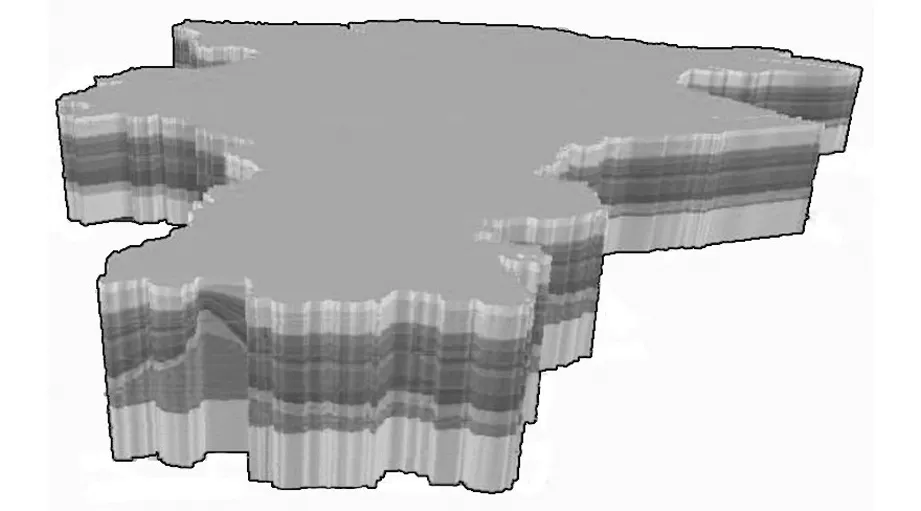

2.5 地質塊體封閉

將所需的地質面添加到該圖層中,全選地質面進行塊體封閉,最終將屬性相同的塊體進行合并。然后,通過標準地層層序,依次構建出所有地質體的地質子面模型,最后,通過拓撲處理,構建出整個東營市的三維立體結構模型(圖1)。

圖1 東營市三維地質結構模型示意圖

3 地質結構模型應用

3.1 空間定位虛擬鉆孔查詢

根據地質找礦的需要,點選空間任意位置坐標后,可以查詢該點的地層結構信息,生成剖面信息,揭露該點垂向上的地質結構特征,為地質勘察鉆探目的層位深度的確定提供較為可靠的地質依據。

3.2 三維模型信息查詢

三維模型信息查詢只需用同一個操作功能菜單,即可完成對地層模型、鉆孔模型、屬性模型、剖面模型等的拾取查詢,對于切割后的模型,正在演示的隧道模型等都能進行拾取,并用列表的方式羅列出模型所帶的屬性,可以進行多屬性聯動信息的檢索查詢,從而得到圖形和文字多重信息。

3.3 三維模型爆炸顯示

三維模型爆炸顯示功能實現將整個模型進行一次爆炸顯示的過程,使得模型能夠被充分的打散開來,便于用戶了解地質結構內部的細節問題。揭露每一層地質層在空間的厚度、分布及位置。

3.4 三維模型剖切分析

基于網格剖分技術的三維實體模型,能夠實現實體剖切分析功能,如平面切割、組合切割、折線切割、任意平面切割、隧道模擬、創建虛擬鉆孔等等,通過剖切,可以更真實地獲取模型內部的組織情況,了解任意位置需要揭露的地質信息,為地質勘察、工程建設提供綜合全面的地質基礎數據信息。

4 地面沉降模型的建立及應用

4.1 地面沉降數據收集

根據東營市地面沉降監測總結報告(2008—2012),監測點是在東營市B級GPS控制點、CORS站的分布情況,加密布設GPS沉降監測網點11座,標準參照B級GPS觀測點施建方案。共同組建成該區的沉降監測網,點位共計19座。監測網每年觀測2個周期,時間窗口定為4—5月和9—10月。每個點位一次觀測時間長為72h。對觀測數據進行精密處理,基準參考國際地球參考框架(ITRF),并最終獲取毫米級點位大地高程。該次收集了新建沉降監測網布設之后的9期監測數據,監測周期自2008年9月至2012年4月。從監測點分布情況分析,監測點均勻分布于東營市轄區各縣市內,基本可以滿足地面沉降模型建設標準要求。

4.2 地面沉降模型建立

通用曲面建模和多曲面建模功能模塊,將東營市所有監測點的離散點數據直接自動生成不同監測時期的地面沉降三維曲面,然后通過克里格插值形成2008年9月至2012年4月連續變化的動態曲面,再將模型加上遙感影像或者標注,進行地理位置參照,或者進行地質、地理貼圖,建立一個多時態連續變化的動態地面沉降模型(圖2)。

圖2 東營市某一時刻地面沉降模型

4.3 地面沉降模型的應用

(1)地面沉降動態預演。利用豐富的四維時序功能,在原有靜態模型顯示的基礎上,充分挖掘模型在時間維上的表達手段,通過時態演變動態對模型進行分析,如曲面動態預演功能可以用來進行歷年的地面沉降分析等。

(2)沉降特征分析。利用地面沉降模型,實時動態可視化地觀看沉降變化,同時可以查詢任意點位地面沉降信息,進行多年地面沉降特征綜合分析及沉降量大小統計計算,了解沉降曲線變化規律(圖3)。

圖3 東營市某一點地面沉降特征圖

(3)地面沉降監測與防治。利用建好的模型,可以通過地表貼圖直觀地看到沉降中心所處的地理位置,提醒相關部門對控制地面沉降的重點地區加以調整和擴大,以適應新的經濟發展趨勢。通過可視化的演示,控沉部門可以根據沉降的范圍和嚴重程度,采取相應的調控措施,減緩地面沉降速率。

地面沉降由中心城區擴展到全市范圍,影響因素主要是地下水開采、地熱水開采、石油開采等;中心城區由于地下空間開發、城市建筑荷載等使地面沉降規律更加復雜。結合水文地質結構模型、地下水采灌及地下水位動態,進一步研究地面沉降規律和機理,有針對性地制定控制措施[20-22]。

5 結論

(1)根據所收集到的540個深鉆,對揭露深度達5000m范圍內的地層進行標化,首次建立了適合東營市礦產資源存儲管理的標準化地層,共劃分為13層。基于此,成功建立了三維立體化地質結構模型,首次實現了東營市區域大范圍、大縱深地質結構的三維可視化。

(2)結合東營市19座地面沉降監測點數據,首次建立了東營市地面沉降三維可視化模型,實現了地面沉降的監測、動態模擬與預演,為掌握東營市地面沉降發生、發展趨勢及預測評估與防治提供了三維可視化依據。

(3)東營市地層三維立體化模型和地面沉降模型,改變了傳統的礦產資源管理方式,提供了一個多角度、全方位了解地下資源及防控地面沉降災害的窗口,為東營市資源開發利用保護及可持續發展提供了重要的技術支撐。

[1] 王小剛,鄒祖光,王秀芹,等.東營市城區地面沉降影響因素[J].山東國土資源,2006,22(5):50-53.

[2] 宋波.黃河三角洲(東營)油氣資源開發區地面沉降監測成果分析[J].分析評價,2013,8(4):40-43.

[3] 劉勇,李培英,豐愛平,等.黃河三角洲地下水動態變化及其與地面沉降的關系[J].地球科學-中國地質大學學報,2014,39(11):1655-1665.

[4] 徐麗雯,黃海軍,劉艷霞,等.黃河三角洲地區人工建筑對地面沉降的影響研究[J].海岸工程,2015,34(3):30-43.

[5] 毛繼軍,孟黎,蘇艷紅,等.基于GPS的東營市地面沉降監測研究[J].工程勘察,2014,(10):56-59.

[6] 宋波,王德生,王錦麗.東營地面沉降監測[J].地礦測繪,2004,20(1):34-36.

[7] 尚建嘎,劉修國.城市地質領域三維空間信息系統的開發研究[J].華中科技大學學報(城市科學版),2006,23(S1):172-175.

[8] 劉映,尚建嘎,楊麗君,等.上海城市地質信息化工作新模式初探[J].上海地質,2009,30(1):54-58.

[9] 吳觀茂,黃明,李剛,等.三維地質模型與可視化研究的現狀分析[J].測繪工程,2008,17(2):1-5.

[10] Houlding S. 3D geoscience modeling: computer techniques for geological characterization[M].Springer Science & Business Media, 2012.

[11] 李清泉, 楊必勝, 史文中, 等. 三維空間數據的實時獲取, 建模與可視化[J].武漢大學學報:信息科學版, 2003 (12): 98-102.

[12] 吳立新,史文中.地理信息系統原理與算法[M].北京:科學出版社,2003.

[13] 高贊東,劉術明,邢立亭.濟南巖溶泉域區域水文地質信息系統構建[J].山東國土資源,2012,28(3):24-26.

[14] 姚英強,楊全城,李寧.東營市濕地資源分布及地質環境脆弱性評價[J].山東國土資源,2013,29(6):37-41.

[15] 張增奇,張成基,王世進,等.山東省地層侵入巖構造單元劃分對比意見[J].山東國土資源,2014,30(3):1-23.

[16] 胡松濤,孫云川,胡思敬.利用層次分析法評價東營市淺層地熱能適宜性[J].山東國土資源,2014,30(7):42-45.

[17] 龐緒貴,姜相洪,季順樂,等.魯西北覆蓋區生態地球化學調查方法與技術探討[J].山東地質,2003,19(2):21-25.

[18] 徐軍祥.山東省重大水文地質問題[M].濟南:山東科學技術出版社,2014:169-170.

[19] 劉勇,李培英,豐愛平,等.黃河三角洲地下水動態變化及其與地面沉降的關系[J].地球科學—中國地質大學學報,2014,39(11):1555-1556.

[20] 陶福平, 陶虹, 李輝. 西安市地面沉降數值模擬研究[J]. 地質學刊,2015,39(4):686-690.

[21] 胡彩萍,張景燕,郝夢圓,胡艷珍.黃河三角洲生態區孔隙熱儲地熱開發對地面沉降的影響分析[J].山東國土資源,2017,33(2):39-42.

[22] 王小剛.東營市城區地面沉降影響因素[J].山東國土資源,2006,22,(5):50-53.

Construction and Application of Land Subsidence Model in Dongying City

SUN Bin1, WU Xiancang1, LIN Guangqi1, ZHANG Le2

(1. Shandong Geo-engineering Exploration Institute, Shandong Jinan 250014, China; 2. Dongying Bureau of Land and Resources, Shandong Dongying 257000, China)

Dongying city is an important coastal economic opening area in Shandong province. In recent years, land subsidence has seriously restricted the economic and social development of the city. Three dimensional land subsidence model can realize the information and visualization of land subsidence monitoring data. According to geological conditions and the occurrence of mineral resources, 3D geological structure model is divided into 13 standard layers. 540 deep drillings have been collected in Dongying city, and the depth is more than 2000m. Among them, the depth of 82 holes can 4000~5000m. In accordance with the standard layers, all drill holes were standardized, and three-dimensional geological structure model has been established by using MapGIS K9. It is the first time to realize the simulation and analysis of geological structure model in Dongying city at a great depth, which is based on the division of mineral resources. Then, land subsidence model has been established based on date of 19 ground subsidence monitoring stations, which makes the dynamic preview and monitoring on the ground subsidence possiblely. This study has provided a scientific basis for the evaluation and control of land subsidence in Dongying city.

Three-dimensional geological structure model; land subsidence; Dongying city

2016-11-03;

2016-12-23;編輯:陶衛衛

山東省國土資源廳,山東省東營市資源環境綜合地質信息系統建設,編號:魯勘字(2013)9號

孫斌(1982—),男,山東榮成人,高級工程師,從事水文地質與環境地質研究;E-mail:spinhlr@163.com

P642.26

B

孫斌,武顯倉,林廣奇,等.東營市地面沉降模型的構建與應用[J].山東國土資源,2017,33(4):63-66.SUN Bin, WU Xiancang, LIN Guangqi etc.Construction and Application of Land Subsidence Model in Dongying City[J].Shandong Land and Resources, 2017,33(4):63-66.