關于大學生防范金融欺詐及自我救助情況的調查研究

茍恒+王曉雪+吳俊杰+邊晶梅

摘 要:通過對沈陽市幾所高校大學生進行了有關金融欺詐及自我救助的問卷調查以及相關的統計分析,總結了當下大學生成為詐騙主體原因及大學生防范金融欺詐的意識程度;探討了為何被騙后大學生心理狀態無法緩解和金融欺詐帶給社會的不利影響。并在此基礎上探索積極有效的解決途徑,最后提出解決這類事件,學生、高校、政府,應該采取的措施。本文提供的數據真實可靠,為減少此類事件再次發生和提高警覺程度提供第一手的調研資料,有助于提高其有效性和針對性。

關鍵詞:金融欺詐;大學生;防范措施;調研;統計分析

中圖分類號:F832.2 文獻標識碼:A 文章編號:1005-5312(2017)08-0261-03

一、引言

隨著社會科技的進步,人們的總體生活水平越來越高。但是,依然有極少數人好吃懶做、好逸惡勞,受不勞而獲思想的驅使,紛紛走向歧途鋌而走險,利用各種手段詐騙,奪取不義之財。而大學生這一群體就遭受到他們魔爪的主要侵害。受到欺騙的大學生有的心理包袱過重,采取極端方式—輕生,來結束自己的生命;有的郁郁寡歡,產生嚴重的心理問題。對此為提高金融欺詐的警惕性和防范措施的針對性,我們調查小組在原有調查的基礎上以沈陽市六大高校為對象再次進行了深層次的調研。

(一)調查研究的背景

每年新生入學報到期間各大媒體報刊的報道中總少不了各種詐騙事件,而近幾年此類事件更是頻繁發生,雖然政府,高校都積極的采取防范措施來預防和保護廣大學生,可因為對詐騙手段缺乏全面的了解,詐騙方式的模糊理解。所采取的措施往往不能起到很好的效果,花費了時間,精力,效果卻不見得很好。而無效的措施不但無法降低大學生上當受騙的風險,反而會助長詐騙犯罪分子的囂張氣焰,并激勵他們持續地為非作歹。同時,金融欺詐,不僅僅只是帶給學生莫大的悲傷,對于家庭乃至社會都是一極大的不安定因素。我們的調研正是在上述背景下展開的。

(二)研究方法

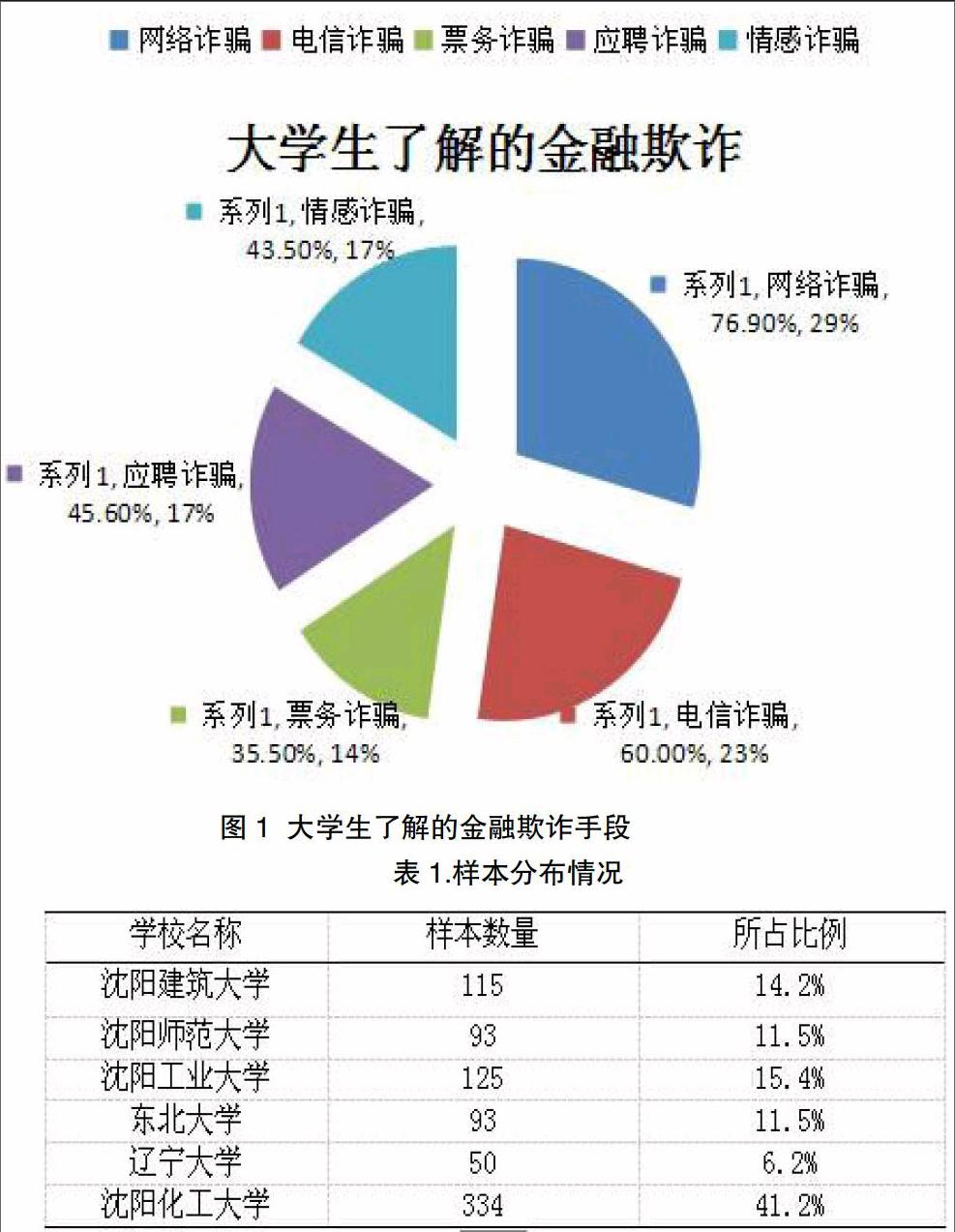

本次調查采取的是問卷調查的形式,以大學生為主,針對沈陽市六所高校的學生進行統一走訪和發放調查問卷。各個年級的學生兼顧,覆蓋面較廣,具有較強的代表性。本次調研共發放問卷1000,回收有效問卷810份,并且通過網絡移動端進行了調研,對數據的統計更有利。樣本分布情況見表1。

二、調查結果的數據分析

(一)當前大學生對金融詐騙的總體認知情況

種種跡象表明,很多不法分子已經將大學生群體作為重要的詐騙對象。

調查數據顯示,關于金融欺詐手段,大學生了解網絡詐騙(虛假中獎、網絡兼職、貸款利誘、網絡招婚、虛假招工等)的占29%、電信詐騙(惡意電話、虛假連接、假冒好友、交友平臺等)占23%、票務詐騙(演唱會門票、火車票、機票、旅游景點門票、掛號票等)占14%、應聘詐騙(傳銷、空殼公司等)占17%、情感詐騙(假冒父母、子女、親戚朋友、好心人等)占14%等,以上金融詐騙手段被大部分同學知道,其他詐騙手段僅被部分同學知道。見圖1。

(二)大學生遭受金融欺詐的比例

調查顯示:59.63%的大學生遇到過金融詐騙。有超過20%的同學一年內遇到過1~3次,遇到3次以上的人數相對較少,但仍然存在。據調查顯示在遇到金融詐騙的同學中有414名大學生掉入“陷阱”受騙并出現經濟損失,占51.11%,48.89%大學生遇到網絡詐騙而沒有受騙受到經濟損失。這樣的調查結果足以讓我們震驚,大學生受騙比例之高遠遠超過一般人的想象,問題的嚴重程度急需引起整個社會的充分重視。

(三)大學生受騙后處理方式

分析顯示:在受騙大學生中約有29%的人會選擇向他人求助;而他們中有28%選擇沉默。被騙后33%的人選擇告訴自己信得過的人,但是會要求他們保密;27%選擇告訴父母;33%會告訴學校的有關領導老師:但是,仍然有10%的生命會選擇輕生,采取極端方式來表達悲傷。這也就以為這100個人就會有10個人丟掉生命,如果這個數字乘以10,乘以100。那么我們必須要引起足夠的重視了。

(四)大學生對金融詐騙的態度及防范意識

本文調查結果顯示,在大學生是否知道自身已主要欺詐對象方面,63.7%的大學生對此有過了解,有一定的認識;13.7%的大學生對此特意關注過,知道問題很嚴峻;12.96%的大學生見過相關報告,但感覺離自己還很遙遠;9.63%的大學生對此完全不知道,沒什么感覺,也沒有過了解。

由圖2可知,大多數大學生了解泄露個人信息的途徑是各類APP注冊、網購、快遞單、各類車票訂購等。

隨著社會的發展,網絡信息化的普及,我們個人信息的出現也越來越頻繁,這些個人信息的泄露給詐騙分子提供了可乘之機。

由圖3可知,大多數同學是通過家人父母不時的囑咐中或者身邊親朋好友的案例中得到警惕,于此同時在學校教育、社會環境中也能對金融詐騙有所了解。平時大學生在電視網絡、快捷新聞上應接受安全教育,了解金融詐騙此類事件,通過模擬考驗較為罕見。

(五)大家所認同的更易接受的教育方式

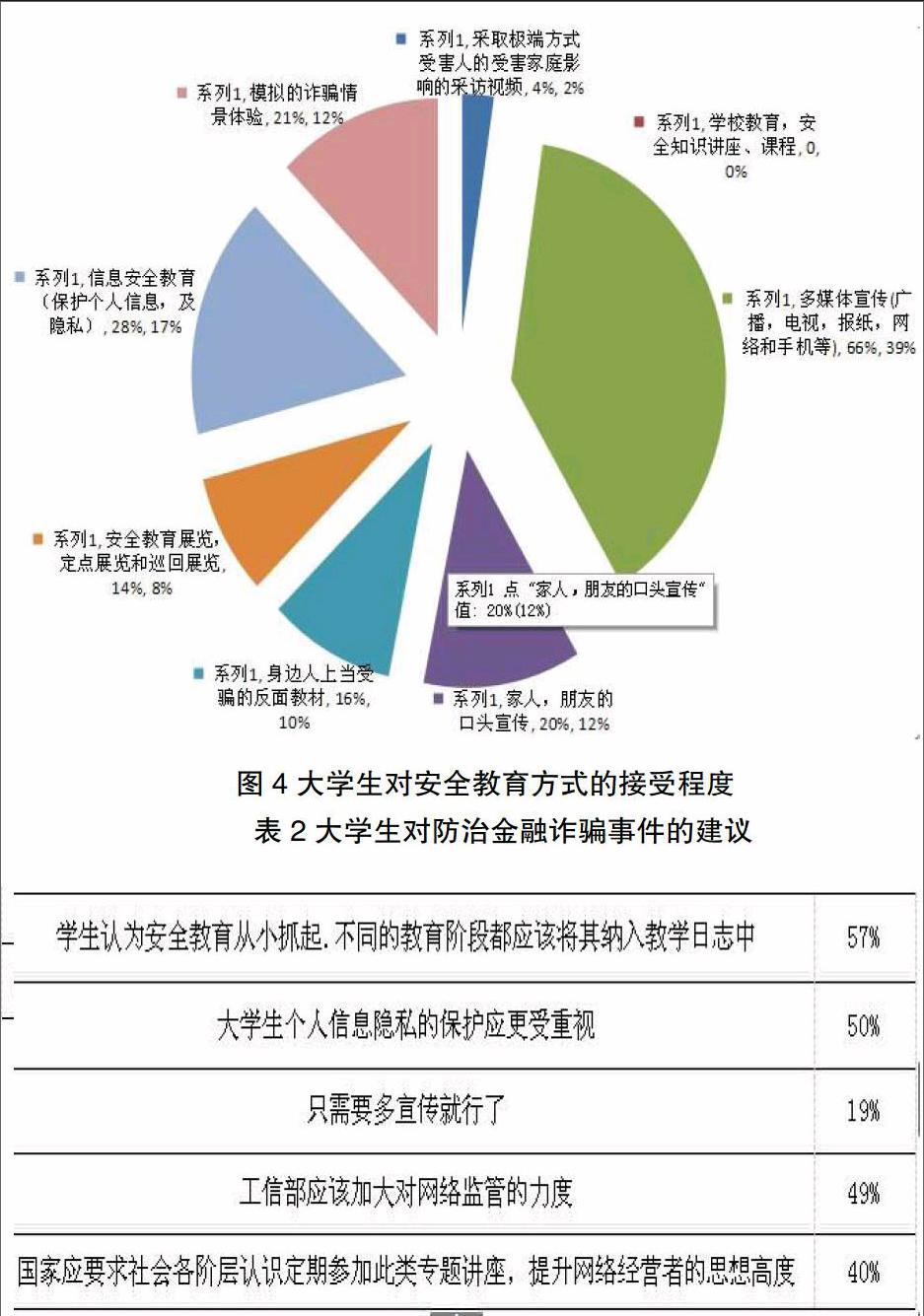

根據最后數據顯示:普通傳統的教育方式很難再讓大家有興趣去接受。學校教育,安全知識講座、課程等只占了14%,多媒體宣傳(廣播,電視,報紙,網絡和手機等)占到了66%;家人,朋友的口頭宣傳20%;身邊人上當受騙的反面教材16%;安全教育展覽,定點展覽和巡回展覽14%;信息安全教育(保護個人信息,及隱私)28%;模擬的詐騙情景體驗21%;采取極端方式受害人的受害家庭影響的采訪視頻4%。

(六)減少此類事件發生的根本性方式

據調查:約有57%學生認為安全教育從小抓起.不同的教育階段都應該將其納入教學日志中;50%大學生個人信息隱私的保護應更受重視;19%只需要多宣傳就行了;49%工信部應該加大對網絡監管的力度;40%國家應要求社會各階層認識定期參加此類專題講座,提升網絡經營者的思想高度。

三、調查結果分析

社會的發展,科技的進步各種詐騙手段迎面而來,方法簡單,容易得逞,成本低,、傳播迅速、范圍廣,滲透性強,形式復雜,不定性強,社會危害性極大,被欺騙者多以青少年居多②。通過此次調查,我們也發現了一些問題。首先金融詐騙在大學生生活中頻繁出現,但大學生對此的重視程度不夠。

數據顯示,59.63%的大學生遇到過金融詐騙若干次,其中超過一般的同學出現經濟損失。金融詐騙的案例層出不窮,應該引起我們的重視。有的時候因為損失的程度在自己的接受范圍內,許多的大學生覺得對自己的生活沒有太大的影響,對此不夠重視,但正是這一心態讓不法分子更加猖獗。

在日常的生活中,雖然大部分的學生有一定的防范意識,但是面對形形色色的詐騙手段,還是出現心有余而力不足的情況,大多數大學生對網絡詐騙、電信詐騙、情感詐騙較為了解,但是對涉社會不深的大學生來說對票務詐騙,應聘詐騙了解的還不夠。由于互聯網普及和電子商務的發展、網絡購物已成為大學生主要的購物方式①,像網絡購物過程中,可能出現的詐騙手段多大數百種,還有類似微信的普及,微信紅包等詐騙手段都頻繁出現,如果大學生對這些詐騙手段不了解,只會讓我們防不勝防。同時,由于大學生初入大學這個小社會,社會經驗不足,對待各種事物都充滿新鮮感,這些都增加了金融詐騙的幾率。

四、對策建議

(一)學生個人方面

服從校園管理,自覺遵守校紀校規。服從校園管理,減少一些心圖不軌的外來人員進人宿舍,自覺遵守校紀校規,也有利于減少接觸到騙子,減少受騙的可能性。要學會“聽其言,查其色,辨其行”而不能“一是朋友,都是朋友”。對于“初相識的朋友”,不要輕易“掏心窩子”,更不能言聽計從、受其擺布,利用。對于那些“來如風雨,去如微塵”的陌生客,不能輕信其言辭,盡快查實其真實身份,對未經查實或查實不明的則不能為他們提供單獨行動的時間和空間,以避免給犯罪分子創造作案條件。切忌貪小便宜。對飛來的“橫財”和“好處”,特別是沒有很熟悉的人所許諾的利益,要深思和調查。要知道,天上是不會掉餡餅的,盡可能克服自我貪小便宜和對突然到來的“好處”的過多的貪求。

對于這些“橫財”和“好處”,最好的防范是三思而后行,一些騙子利用看病、算命騙錢,利用想盡快看好病的心理引你上當,心甘情愿地拿錢去看病,其實得病就要正規醫院去診治,不要被迷信蠱惑。防電信詐騙牢記三個絕對不會:——公安局、檢察院和法院絕對不會使用打電話的方式開展案件偵查工作,通知你涉嫌犯罪、洗黑錢、販毒等,也不會通過網絡或傳真給你下達“法院傳票”等法律手續。——司法機關等執法部門絕對不會打電話要求群眾轉賬匯款。——司法機關絕對不會設立所謂的“國家安全賬戶”。即使在發現自己上當后,也不要對自己的心理變化感到恥辱,然后采取極端的方式去解決,應該及時轉化心態,要讓犯罪分子伏法必須依靠你和執法部分積極合作,這樣才能將犯罪分子繩之以法,更不能因此頹廢,荒蕪學業,要學會減壓,積極完善自己的心理缺點。

(二)學校方面

作為大學生接受各種教育的直接來源地,學校要積極地做好各種安全教育工作,要重視起金融詐騙事件,在安全教育過程中應特此提出以此提高學生的警惕性。同時應該在校園的廣播電臺,校園教育官網等一些大學生能接受的教育方式,加大對安全教育的宣傳,對金融詐騙的防范。最后學校應及時掌握學生的最新動態,如果得知有同學陷入金融詐騙后,應及時的給予幫助,給受害大學生正確的引導。

(三)社會方面

社會要加大對詐騙分子的違法行動的打擊,加強執法力度,讓不法分子感受到法律的權威,而不在猖獗。同時社會各界應盡可能地凈化社會環境,不光為大學生,也為身處社會中的每一個人創造一個良好的、綠色的社會環境,這樣社會才能得到更好的發展。像金融詐騙中的網絡詐騙本就是技術發展的產物,應該由技術來應對,社會、國家應該注重提升網絡技術,完善網絡監管,預防網絡詐騙③。

(四)家庭方面

家是大學生的港灣,不用戒備,不會傷心。因為家庭成員之間應該更加和諧相處,彼此相互體諒和關心,才能在第一時間對成員的情感心理做出判斷,并及時提供幫助。

父母要學會去傾聽孩子的內心想法,不要給彼此的交流設置困難,相互傾訴,讓孩子變成你的朋友。只有這樣社會騙子才不會有機可乘。

注釋:

①黃閏.大學生對網絡詐騙的認知與防范意識調查分析[J].教育現代化,2016(17):63.

②郭春濤.網絡詐騙的概率主要表現及犯罪構成研究[J].信息網絡安全,2011(04):61-63.

③王麗云.網絡詐騙:類型與特點[J].農業網絡信息,2008(11):89-92.