阿基米德原理教學設計①

王宇航 王志茜

(1. 北京市育英學校,北京 100036;2. 北京市西城外國語學校,北京 100044)

阿基米德原理教學設計①

王宇航1王志茜2

(1. 北京市育英學校,北京 100036;2. 北京市西城外國語學校,北京 100044)

本文針對阿基米德原理的教學,提出了基于教材插圖,歸納出浮力計算的教學設計思路,并引導學生深入分析溢水杯實驗的設計原理,用溢水杯實驗對阿基米德原理進行驗證.

阿基米德原理;教學設計;溢水杯

1 問題的提出

《義務教育物理課程標準(2011年版)》對浮力的教學內容要求如下:通過實驗,認識浮力.探究浮力大小與哪些因素有關.知道阿基米德原理,運用物體的浮沉條件說明生產、生活中的一些現象[1].但關于阿基米德原理的學習,不同版本的教材處理方式卻略有不同.北京師范大學出版社出版的教材直接提出:浮力的大小與排開的液體有什么樣的關系呢?繼而借助溢水杯進行相關實驗得到結論[2];人民教育出版社出版的教材則是從阿基米德鑒定皇冠的傳說引出物體排開液體的體積,繼而問到:物體所受浮力的大小跟它排開液體所受的重力有什么定量關系?繼而借助溢水杯進行相關實驗,得到結論[3].

從教材對比看,我國教材比較重視生活中的現象和經驗[4],以學生的興趣和認知規律為基礎,用有趣的小實驗去探究浮力的大小,使物理探究的過程充滿樂趣.德國KPK教材則立足物理學自身發展的邏輯順序,側重理論分析,用系統的思維方法去推導浮力大小,注重內容的邏輯性和嚴密性,有利于學生理性思維的發展.

從教學實踐看,在學習阿基米德原理之前,學生們學習了基于示數差法測量浮力的實驗方法,但物體所受浮力如何和排開液體所受重力建立聯系呢?學生們很難建立這樣的思維聯系,這樣的思維又導致學生不能從物理學自身的邏輯順序來理解涉及浮力的方方面面.

怎樣改變這樣的教學現狀呢?我們認為,一方面要分析研究阿基米德原理建立的歷史過程,從中挖掘物理學家共同遇到的困難;另一方面要深入研究現有教材、實驗器材和學生的思維過程,設計新的教學流程,使學生們重演科學家的思維探索過程.

2 阿基米德原理建立的歷史過程分析

分析阿基米德原理的建立歷史,一定不能回避阿基米德在洗澡時還在思考鑒定皇冠的傳說,他分別用和王冠質量相同的一塊金子與一塊銀子來解決這個問題.關于他解決問題的方法有兩種說法:一是他分別測定了金塊、銀塊和王冠所排出來水的體積,并據此計算了王冠中金和銀的含量[5];二是他分別稱出浸在水中的金、銀和王冠的質量,由此測定了它們在水中減少的質量.有了這些數據,他找到了答案.但分析上述兩種方法,我們可以看到第一種說法的本質是質量相同的不同金屬體積不一樣,主要涉及比重問題;第二種說法雖然涉及浮力測量問題,但并沒有涉及排開液體的體積.換言之,這個傳說并不是阿基米德原理建立的依據.

文獻[6]描述阿基米德原理的得出是在《論浮體》一書中,從一些公理出發,通過嚴密的邏輯論證才建立起來的.文獻[7]則把建立阿基米德原理的過程進行了圖形化.換言之,阿基米德原理并不是從實驗中歸納總結出來的,而是邏輯論證和推理的產物.

3 對教學實際的分析

現代學習理論認為:所有的新學習包含了先前學習的遷移,這對設計教學以促進學生學習有著重要的意義[8].從不同版本的教材編寫來看,浮力這一知識點都是在學習了力和壓強的概念之后,從力的角度分析壓力差來引入.結合人民教育出版社出版的教材中的插圖我們可以看到:教材編寫者已經給學生留下了一個可以進行邏輯論證和推理的起點.我們可以從這個插圖歸納得到一種特殊情況下的結論,基于這樣的歸納再進行一般意義上的驗證.這樣的歸納要求思維按照觀察和實驗所顯示的端倪,朝著反映客觀必然本質的方向而逐步上升、逼近,而不能像假設、猜測那樣允許較自由的遐想和回旋[9].

溢水杯是課堂教學中的配套器材,已有研究表明:這些配套器材給教學帶來快捷和方便的同時也帶來了一些弊端[10].其中最大的弊端就是給學生們明確完整展示了使用的器材,在實際教學中,學生們往往把注意力集中在學習新器材的使用上,而忽視了解決問題的思維過程.一個成功的實驗應該由三個部分組成:實驗對象、實驗源、實驗效果顯示器[11].我們可以從這三個部分深入挖掘溢水杯實驗的思維深度,同時借助溢水杯實驗來驗證特殊情況下歸納的結論是否具有普遍意義.

4 教學設計與實踐

在實際教學中,學生們已經學習了浮力的存在、測量浮力的方法——示數差法、探究浮力大小與哪些因素有關、浮力產生的原因.本節課學習內容主要涉及對浮力產生的原因進行深入分析,以得到阿基米德原理.

筆者力求通過下面的文字客觀展現本節課的教學設計和實踐過程,以及在個別環節學生現場的反映.在以下行文之中,我們以“展示”來展現本環節之中教師借助PPT或者語言展示、講述的基本內容,以“問題”來展現本環節之中教師借助PPT或者語言展示的核心問題.在每一個問題后面,給學生留有思考時間,要求學生首先自己靜心思考,在自我思考的基礎上小組討論達成一致,如果小組之間不能達成一致,則全班同學一起討論.

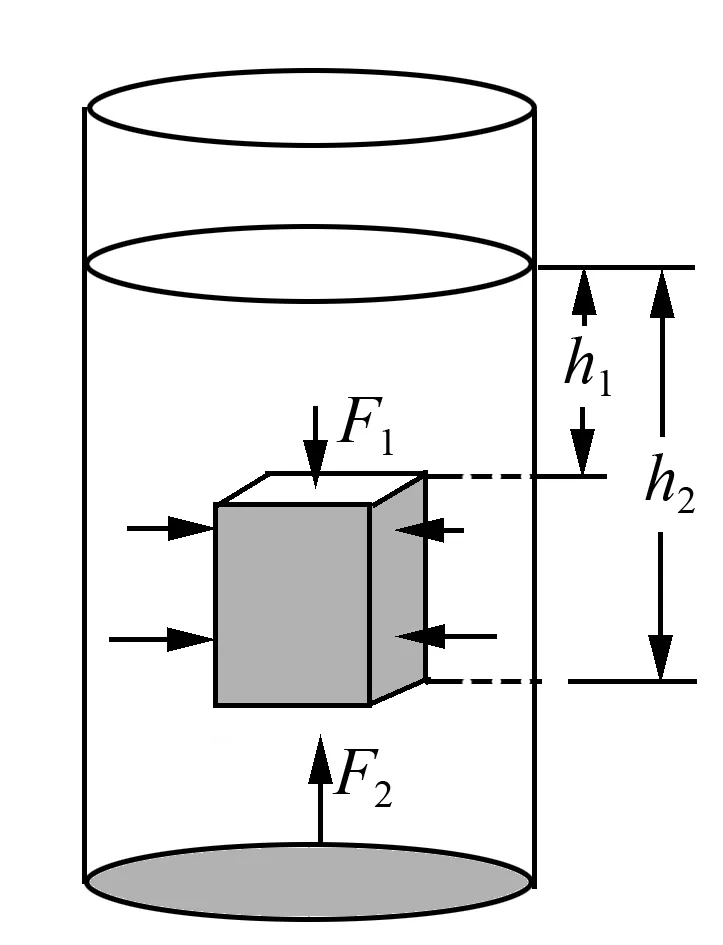

展示一:教材之中的插圖(如圖1).

圖1

問題一:產生浮力的原因是什么?

問題二:F向上和F向下兩個力中,哪一個對產生浮力有決定作用?

問題三:在圖中,如果設長方體物塊的底面積為S,能否借助圖中相關符號表達出長方體所受浮力的大小?

結合原圖,學生們意識到F浮=F2-F1=ρ水gS(h2-h1).

問題四:從這個結果看,長方體物塊所受浮力與在液面下的深度有關嗎?

部分學生想當然地認為有關,但討論之后,學生發現(h2-h1)就是長方體物塊的高h,所以長方體物塊所受浮力與在液面下的深度無關.也有學生意識到,在上次課中的實驗也證明了這個結論.

問題五:S(h2-h1)究竟表示了什么?

學生們意識到,如果設長方體物塊的長為a,則S(h2-h1)=Sa=V物.

問題六:能否說長方體物塊所受浮力F浮=ρ水gV物?

討論之中,學生們意識到如果物體完全在水面下且符合產生浮力的條件,這個結論就成立;但如果物體只有一部分在水里,則結論不成立.

問題七:如果這個長方體物塊漂浮在水面上,該怎樣修改上述公式?

討論之中,學生們意識到可以把公式變形為F浮=ρ水gV進入.

問題八:V進入實際是長方體物塊在液面下的部分.當它進入液面下的時候,原來的液體去哪里了?

討論之中,學生們意識到在長方體物塊進入水中的時候,一些水發生了流動,過程很復雜.老師引導學生可以從等效的角度思考.學生們逐漸意識到可以認為V進入把那一部分水驅趕到水面最高處了.

展示二:V進入是對長方體物塊而言;對水來說,則有一部分被驅趕走了,即V驅趕.且V驅趕=V進入.

展示三:V驅趕的習慣叫法是V排,所以公式可以變形為F浮=ρ水gV排.

展示四:基于課本插圖我們歸納得到一種特殊情況下的結論.

問題九:這個結論對任何受到浮力的物體都適用嗎?

問題十:怎樣設計實驗來證明你的結論?

結合已有知識,學生們意識到浮力測量不難,實驗的難點是怎么收集那些“被驅趕”的水.有學生提出,可以把燒杯裝滿水后,隨著物體進入來收集“被驅趕”的水.老師鼓勵學生們自己嘗試一下,但同學們發現那樣做很困難.

有學生提出可以把燒杯裝一些水后,傾斜放置來收集“被驅趕”的水.也有學生提出把物體放入裝有合適水的量筒,借助量筒中水面的變化測量出V排.老師仍然鼓勵學生們自己嘗試一下.

嘗試之中,學生們意識到缺乏一種能準確收集“被驅趕”水的裝置,有的學生甚至自己開始嘗試畫出自己設想裝置的樣子.

展示五:早期的物理學家們遇到了和大家一樣的困難.為了解決這個困難,他們發明了溢水杯.

展示六:溢水杯的構造和使用方法.

展示七:請用溢水杯和其他器材驗證上述結論.

問題十一:如果物體在其他種類液體之中受到浮力,浮力的計算公式怎樣改變?

展示八:F浮=ρ液gV排=m排g=G排.

5 教學反思

在上所述的教學實踐中,我們以課本插圖為起點,引導學生深入分析插圖內涵,從而歸納得到一種特殊情況下的結論,基于這樣的歸納再進行一般意義上的驗證.我們創設條件,讓學生們經歷了“由個別到一般”的思考過程,這樣的思考過程符合人類認識自然的科學歷程.這樣的教學設計突出了教學內容本身的自洽性和邏輯嚴密性,這樣的教學設計使學生們感受到了物理學家們研究問題的過程和思考方法.從學生課后反饋和作業來看,學生們明確了V排與V物的區別,對于此類習題能迅速找到突破口.

在進行上述教學設計中,我們也深刻認識到物理教材在教學中的巨大作用.教材的編寫凝聚了諸多物理學科專家和課程專家的心血.如何在教學實踐之中充分挖掘教材內涵,讓教材發揮出更大的作用,基于教材培養學生的物理學科思維能力和學習能力?需要我們進行更深入的實踐研究.

[1] 中華人民共和國教育部.義務教育物理課程標準(2011年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2012:17.

[2] 閆金鐸.義務教育課程標準實驗教科書 物理 八年級下冊[M].北京:北京師范大學出版社,2013:75-84.

[3] 課程教材研究所,物理課程教材研究開發中心.義務教育課程標準實驗教科書 物理 8年級下冊[M].北京:人民教育出版社,2012:49-60.

[4] 文瑩瑩,張軍朋.關于中德初級物理教材中“浮力”的比較研究[J].物理教師,2014,(4):71-73.

[5] (美)弗·卡約里.物理學史[M].北京:中國人民大學出版社,2010:7.

[6] 仲扣莊.物理學史教程[M].南京:南京師范大學出版社,2009:80.

[7] 陳廣俊.阿基米德原理的驗證與由來[J].物理教學,2016,(2):48-50.

[8] 約翰.D.布蘭思特等.人是如何學習的:大腦、心理、經驗及學校[M].上海:華東師范大學出版社,2013:48.

[9] 張憲魁.物理科學方法教育[M].青島:中國海洋大學出版社,2015:66.

[10] 王宇航,王志茜.初中物理教學中科學方法顯性教育方式的探索[J].物理通報,2016,(5):29-32.

[11] 張憲魁,李曉林,陰瑞華.物理學方法論[M].杭州:浙江教育出版社,2014:52.

①本文為中國教育學會物理教學專業委員會2015—2017年度重點課題“遵循知識形成過程的教學實踐研究”和北京市海淀區2015年度教育科學規劃課題“促進初中生閱讀物理教材的實踐研究”(編號:HDGH2015150)的研究成果之一.