淺談電路與圖像結合題的解法

高 越 周 航

(1. 蘇州大學附屬中學高三5班,江蘇 蘇州 215006;

2. 蘇州大學物理與光電·能源學部,江蘇 蘇州 215006)

淺談電路與圖像結合題的解法

高 越1周 航2

(1. 蘇州大學附屬中學高三5班,江蘇 蘇州 215006;

2. 蘇州大學物理與光電·能源學部,江蘇 蘇州 215006)

電學是中學物理的重要內容,電學習題中常常出現電路和圖像相結合的問題,此類問題綜合性強,比較靈活,本文以一道電路和圖像相結合的問題為例,分析了這類問題的解題思路和方法,以期為學生解決這類問題時提供幫助.

電路;圖像;電壓;電流;功率

在中學電學部分的試題中,我們常常遇到電路與圖像相結合的題目.這類題目比較靈活,稍加變換條件即可作為一道新題;可以考查較多的電學知識,計算量不大,但綜合性較強,有一定區分度.對于學生來說,此種類型的題目有一定難度,需要耐心并仔細地閱讀題干和選項,逐步突破難點.

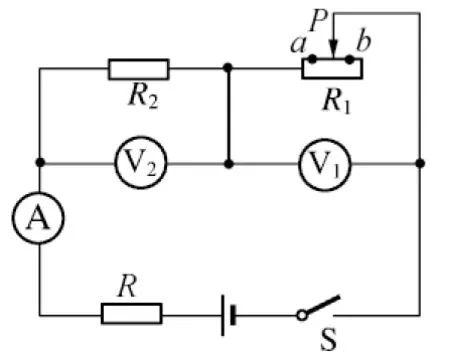

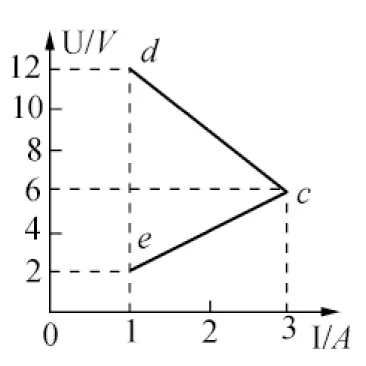

題目:如圖1所示,電源電壓保持不變,閉合開關S,滑動變阻器P從b點到a點的過程中,兩電壓表示數隨電流表示數變化的圖線如圖2所示.下列敘述正確的是( ).

A.電源電壓為14V

B.圖乙中dc是表示電壓表V2的示數隨電流表示數變化的圖線

C.滑片從b點滑動到a點的過程中,電路消耗的總功率最大值為45W

D.滑片在a點時,10s內電阻R消耗的電能為10J

圖1

圖2

解析:本題是典型的電路與圖像結合題,我們在解題時,第一步應先從電路圖中找出關鍵信息點.這里需要判斷電路連接方式及電壓表、電流表所表征的物理量,從而推斷出電壓表和電流表的變化情況.第二步要看清楚圖像橫、縱坐標代表的物理量及其單位,然后根據電壓表和電流表示數的變化情況,找出圖2中曲線所對應的對象.進一步利用曲線中特殊的點,并結合圖1分析該點的實際物理意義.最后對四個選項逐個分析,從而快速且準確找出正確答案.本題從題干和圖1中,我們能夠快速提取關鍵信息,圖1表示的是一個電源電壓保持不變的串聯電路,其中電壓表V1、V2分別測量電阻R1、R2兩端的電壓,而電流表測量的是干路電流,電阻R為一定值電阻;圖2是電壓表示數隨電流表示數變化的兩條曲線.具體來說,滑動變阻器P從b點到a點的過程中,串聯電路中R1電阻減小,故其電阻的分壓減小,即V1示數減少;由于電路的總電阻減小,根據歐姆定律可知,干路電流增大,也導致V2示數增大.鑒于圖2是表征兩電壓表隨電流表示數變化的曲線,可推斷出dc段表示電壓表V1的示數變化曲線,ec段表示電壓表V2的示數變化曲線;再看具體的c、e、d點,我們就容易獲得對應的電壓和電流.

對于選項A,忽略電源內阻時,由圖1知電源電壓等于三個電阻分壓之和,由圖2知,當電流I=1A時,U1=12V,U2=2V.因此R1、R2兩個電阻的電壓之和為14V,而電源電壓顯然要大于14V,選項A錯誤.

由圖2知,dc段表示電壓表V1的示數,選項B錯誤.

對于選項C,在串聯電路中,忽略電源的內阻時,電路消耗的總功率P=UI.因為電源電壓U不變,所以當電路中電流為最大時(Imax=3A),電路消耗的功率最大,所以我們要求出電源電壓U的數值,則有:當I=1A時,有U1=12V和U2=2V,得到U=R+14,當I=3A時,我們有U1=6V和U2=6V,則U=3R+12,由兩式聯立即得U=15V,R=1Ω.故Pmax=UImax=45W,選項C正確.

電路與圖像結合的題型,可以考查的內容很多.第一要考查電路的連接,如給定一個電路圖或者實物圖,按照電壓表斷路和電流表短路的原則來判斷出電路的連接方式(串聯或并聯).進而分析出電壓表或電流表所測量的具體物理量及開關所控制的電路.第二考查歐姆定律,如根據已知條件及圖像,求出其他未知用電器的電阻、電壓、電流之間的變化關系.這一點難度有點大,因為可能會涉及計算尤其是求解方程組.第三考查電功及電功率,此處常有個陷阱,對于純電阻,可利用公式P=UI=U2/R=I2R;而對于非純電阻電路,則利用公式P=UI,或者利用總的輸出功率減去其他額外功率.考慮到動態的電阻(如滑動變阻器),由于電路的總電阻發生變化,導致經過各個用電器的電流及分壓也會發生變化.因此在求解用電器消耗功率的時候,首先需要判斷是不是純電阻電路,如果不是,需要慎用功率計算公式,這也常是我們容易犯錯誤的地方.對于中學生來說,只要我們細心分析電路,找出用電器的電壓、電流、電阻與電功之間具體的關系,這樣題目方能迎刃而解.

[1] 黃杰.讓紙上的電路圖 “活” 起來[J].物理之友, 2016,32,(11): 39-40.

[2] 邱勤薇.利用圖像處理電學實驗——電學實驗復習課設計思[J].物理之友, 2016, 32,(2): 34-37.

[3] 李卓泉. 初中物理電學一圖如何演變多題的分析[J].物理教師, 2016,37,(4): 81-84.

[4] 王鵬,楊培軍. 非純電阻電路中歐姆定律為什么不成立[J].物理教師, 2015, 36,(10): 69-71.