淺談物理知識在《運動解剖學》教學中的運用

宋保華

(河南省南陽醫學高等專科學校 河南南陽 473061)

淺談物理知識在《運動解剖學》教學中的運用

宋保華

(河南省南陽醫學高等專科學校 河南南陽 473061)

《運動解剖學》與物理學、運動生理學、運動訓練學、運動生物力學、專項運動理論、運動生物化學等學科的知識都有著千絲萬縷的聯系。該文以物理知識在《運動解剖學》教學中的運用為例來說明物理學與《運動解剖學》的聯系。筆者巧妙地將兩者結合起來,使《運動解剖學》有關知識點理解起來變得非常容易,這就為不同學科之間的聯系起到引領和示范作用,使學生在理解的基礎上記憶,記憶更長久、更穩定,對于未來的體育教學有著積極的指導意義。

物理知識 運動解剖學 教學 應用

《運動解剖學》是《人體解剖學》的一個新興分支學科,《運動解剖學》與物理學、運動生理學、運動訓練學、運動生物力學、專項運動理論、運動生物化學等學科的知識都有著千絲萬縷的聯系,在《運動解剖學》教學過程中,如果能將這些課程的有關知識巧妙地應用到課堂上,不僅有助于學生理解有關內容,而且還有利于學生記憶相關知識,起到事半功倍的效果。下面以物理知識在《運動解剖學》教學中的運用為例,來說明物理學與《運動解剖學》的聯系。

1 物理學中力的合成和分解

1.1 力的合成——平行四邊形法則

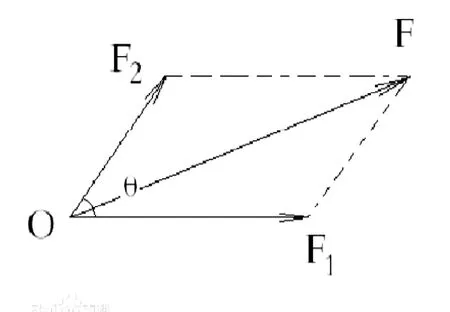

如果兩個力分別為F1、F2,F1、F2之間的夾角為θ,分別用表示F1、F2的線段為鄰邊作平行四邊形,那么這兩條鄰邊之間的對角線F就表示合力的大小和方向,如圖1所示。

1.2 力的分解

圖1 力的合成

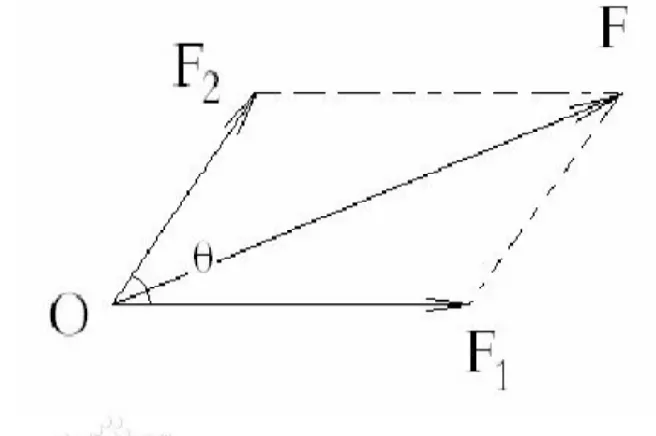

圖2 力的分解

力的分解是力的合成的逆運算,同樣遵守平行四邊形法則,把一個已知力F作為平行四邊形的對角線,與力F共點的平行四邊形的兩個鄰邊,就表示力F的兩個分力,即力F可以分解為F1、F2兩個分力,如圖2所示。

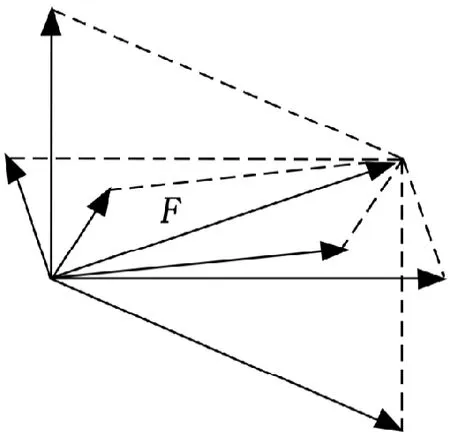

如果沒有條件限制的話,對于同一個力,以此力作為平行四邊形的對角線,可以作出無數個不同的平行四邊形,也就是說,力的分解結果不是唯一的,實際應用時應根據自己的需要進行分解,如圖3所示。

2 眼球外肌及其作用的力學分析

2.1 眼球外肌

眼球外肌是眼球的運動裝置,運動眼球的肌肉有6條,分別是上直肌、下直肌、內直肌、外直肌、上斜肌、下斜肌。上直肌、下直肌、內直肌、外直肌都起始于視神經管周圍的總腱環,它們分別終止于眼球前部鞏膜的上面、下面、內側面和外側面,2條斜肌分別是上斜肌、下斜肌,上斜肌也起始于視神經管周圍的總腱環,收縮時可使瞳孔轉向外下方,下斜肌起于眼眶下壁的前內側,收縮時可使瞳孔轉向外上方。

2.2 力的合成與分解的運用

上直肌收縮時,瞳孔轉向內上方,利用前述的平行四邊形法則,可以將向內上方的這個力分解為一個垂直向上的力,一個水平向內的力。同理下直肌收縮時,其向內下方的力可以分解為一個垂直向下的力,一個水平向內的力。上斜肌收縮時,其向外下方的力

圖3 力的分解(無限定條件F)

可以分解為一個垂直向下的力,一個水平向外的力。下斜肌收縮時,其向外上方的力可以分解為一個垂直向上的力,一個水平向外的力。

例如:瞳孔向上轉動,應該是上直肌和下斜肌兩塊肌肉共同收縮的結果,理由是:上直肌收縮時,其向內上方的力可以分解為兩個力:一個垂直向上,一個水平向內;下斜肌收縮時,其向外上方的力可以分解為兩個力:一個垂直向上,一個水平向外,水平向內的力與水平向外的力大小相等,方向相反,作用力相互抵消,所以只有兩個垂直向上的力,兩個力的合力一定是垂直向上的,因此上直肌和下斜肌同時收縮時,瞳孔轉向上方。

再比如:瞳孔向下轉動,應該是下直肌和上斜肌兩塊肌肉共同收縮的結果,理由是:下直肌收縮時,其向內下方的力可以分解為這樣兩個力:一個垂直向下,一個水平向內;上斜肌收縮時,其向外下方的力可以分解為這樣兩個力:一個垂直向下,一個水平向外,水平向內與水平向外的兩個力相互抵消,所以只有兩個垂直向下的力,兩個力的合力一定是垂直向下的,因此下直肌和上斜肌同時收縮時,瞳孔轉向下方。

由此可見,眼球向某一方向運動,并不是單獨一塊肌肉的收縮,而是兩塊或兩塊以上肌肉共同收縮的結果。當某一肌肉癱瘓時,就可引起眼球的斜視。例如:外直肌癱瘓時,就可引起眼球的內斜視。理由是:正如前面的分析,當外直肌癱瘓時,上直肌、上斜肌兩力大小相等,方向相反,作用力相互抵消;同理:下直肌、下斜肌的作用力也相互抵消,內直肌收縮時瞳孔向內側轉動,內直肌因為失去外直肌的對抗,占有絕對優勢,將瞳孔拉向內側,所以外直肌癱瘓時,就可引起眼球的內斜視。

3 結語

以上敘述是筆者在《運動解剖學》教學過程中常常采用的一些方法,易于理解和記憶,收到了較好的教學效果,希望對同行有所啟發,當然,還有不完善的地方,在以后的教學過程中要不斷改進。

[1]岑梓森.運動力學原理在體育教學中的運用[J].廣西師范學院學報:自然科學版,2013(S1):327-328.

[2]宋保華.利用學科整合理解物理規律——以物理與體育學科整合為例[J].中學物理進行參考,2015(20):82-83.

[3]徐國棟,袁瓊嘉.運動解剖學[M].5版.北京:人民體育出版社, 2011.

G807

A

2095-2813(2017)01(a)-0015-02

10.16655/j.cnki.2095-2813.2017.01.015