太湖飲用水源地異味物質成分分析及其影響因子研究

徐振秋+徐恒省

摘要:以太湖蘇州區域飲用水源地為研究對象,對其異味物質成分進行了分析。結果表明:太湖飲用水源地主要異味物質為土異素、二甲基異莰醇、β-環檸檬醛,β-紫羅蘭酮。同時通過異味影響因子相關性分析對異味物質的來源進行初步了探討。指出了較高的水溫是水體異味的一個重要原因,且太湖中的某些藻類可能也是引起水質異味的主要原因。

關鍵詞:飲用水源地;異味物質;水溫;藻類

中圖分類號:X703

文獻標識碼:A 文章編號:1674-9944(2017)6-0015-03

1 前言

水體異味現象普遍存在。早在20世紀50年代,在美國就發現了水體異味,根據美國的供水工作協會調查,在388座自來水廠中,約有43%的自來水廠存在持續時間超過一周的異味問題[1]。70年代末挪威的Mjosa湖中大量的顫藻水華所引起的難聞的霉味影響了20萬人的供水。在法國,國際水環境研究中心在1994~1997年間有140個關于水體異味的報道。近年來我國江蘇太湖、云南滇池、上海黃浦江、湖北熊河水庫等地均有水體異味事件發生[2~5]。目前飲用水的異味問題已引起全世界消費者的廣泛關注, 也是水環境研究的熱點問題之一。

太湖是沿湖城市的飲用水源地,飲用水水質關系到公眾飲用水安全。2007年5月,江蘇省無錫市城區的大批市民的家中自來水水質突然發生變化,并伴有難聞的氣味,無法正常飲用。這次無錫水危機事件已經敲響了警鐘,雖然各級政府高度重視,采取了很多措施治理太湖,但太湖富營養化的趨勢短時間內無法逆轉。2012年3月份和8月份蘇州市自來水和飲用水源原水出現異味情況,居民反映強烈,經監測有64%的點位超過10 ng/L的飲用水限值,濃度最高的某水源地2-甲基異莰醇的濃度達到164.6 ng/L,約是其異覺閾值的16.5倍。因此對飲用水異味物質進行成分分析及其異味影響因子研究是十分緊迫的事情。

2 蘇州飲用水源地異味物質成分分析

對2013年蘇州某飲用水源地9種異味物質監測數據進行統計分析,異味物質檢出率及年均值見表1。檢出率最高的4種異味物質包括β-環檸檬醛、β-紫羅蘭酮、2-甲基異崁醇、土臭素等,其余5種物質均未檢出(圖1)。因此飲用水源地水體主要異味物質是β-環檸檬醛、β-紫羅蘭酮、2-甲基異崁醇、土臭素。根據各異味物質的年均值和嗅覺閾值分析,導致飲用水源地異味的主要物質是2-甲基異崁醇,水體異味表現為土霉味,與人體感覺一致。

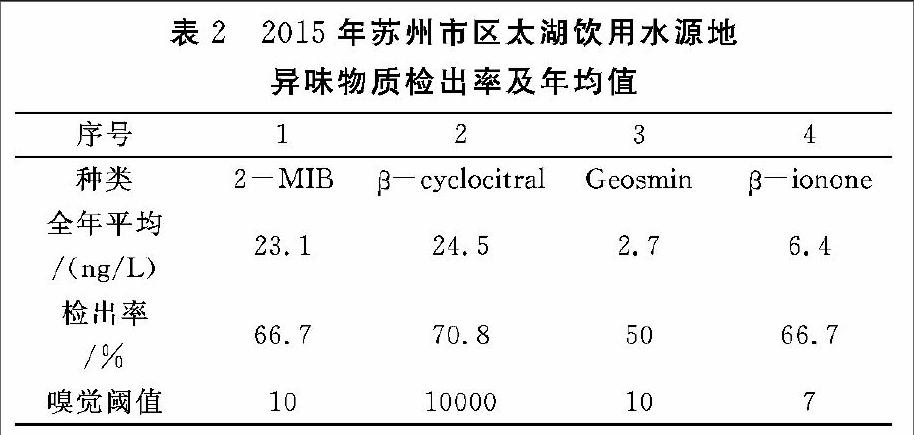

對2015年蘇州某飲用水源地4種異味物質監測數據進行統計分析,異味物質檢出率及年均值見表2。

從表1和表2可以看出太湖飲用水源地主要異味物質年均值變化規律,4種主要異味物質都有很大幅度地降低,說明太湖飲用水源地水質有逐年變好的趨勢。但是2-MIB的3年年均值均超過了其嗅覺閾值,所以仍然需要對水源地的異味物質進行預警控制。

3 異味物質濃度與環境因子相關性分析

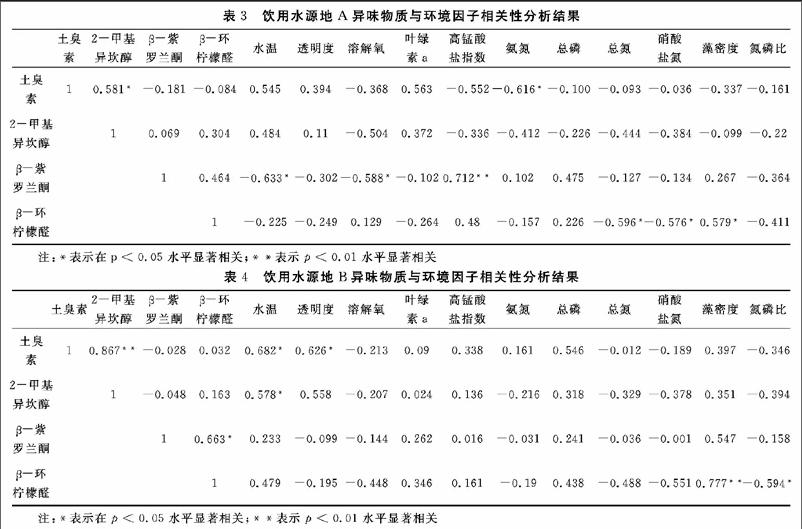

采用SPSS16.0 軟件對蘇州A,B兩個飲用水源地異味物質和環境因子進行相關性分析(Pearson相關系數,雙邊分析),見表3、表4。

飲用水源地A土嗅素與氨氮負相關,與水溫、溶解氧等其他環境因子無明顯相關性。2-甲基異坎醇與水溫、溶解氧等環境因子均無明顯相關性。β-紫羅蘭酮與水溫、溶解氧負相關,與高錳酸鹽指數正相關,與其他環境因子無明顯相關性。β-環檸檬醛與總氮、硝酸鹽氮負相關,與藻密度正相關,與其他環境因子無明顯相關性。異味物質土嗅素與2-甲基異坎醇正相關。

飲用水源地B 土嗅素與水溫、透明度正相關,與其他環境因子無明顯相關性。2-甲基異坎醇與水溫正相關,與其他環境因子無明顯相關性。β-紫羅蘭酮與水溫、溶解氧等環境因子均無明顯相關性。β-環檸檬醛與藻密度正相關,與氮磷比負相關,與其他環境因子無明顯相關性。異味物質土嗅素與2-甲基異坎醇正相關。β-紫羅蘭酮與β-環檸檬醛正相關。

水溫、光照、營養鹽等許多環境因子影響著藻類和放線菌等微生物的生長,同時也影響其產生2-甲基異莰醇、β-環檸檬醛、β-紫羅蘭酮等異味物質的能力。

飲用水源地A 中的β-紫羅蘭酮、飲用水源地B中的 2-甲基異莰醇、飲用水源地中的B土臭素均與水溫有相關性。Shu-Chu Tung等發現臺灣Feng-Shen水庫中2-甲基異莰醇與水溫及氣溫顯著相關[6]。Uwins等對Hinze水庫調查研究也發現土臭素的濃度與溫度有正相關性[7];Westerhoff等對美國Arizona州三個水庫異味物質調查結果表明,2-甲基異莰醇和土臭素濃度從春季到夏末呈上升趨勢,冬季時水中2-甲基異莰醇濃度降至檢出限以下[8]。可見水溫是影響2-甲基異莰醇、土臭素異味物質濃度的重要因素之一。水溫升高,促進水中產生的菌類、藻類生長、代謝和釋放2-甲基異莰醇、土臭素等異味物質,導致水體產生土霉味等水體異味問題。

飲用水源地B的土臭素與透明度正相關,飲用水源地A的β-紫羅蘭酮與溶解氧負相關。夏季光照強,透明度高有利于藻類光合作用,生長旺盛。因此代謝產生和釋放的2-甲基異莰醇等異味物質增加。同時由于藻類生長旺盛,其呼吸作用需要消耗大量氧氣。

飲用水源地B的四種異味物質與總磷、總氮、硝酸鹽氮、高錳酸鹽指數均沒有明顯相關性,與Shu-Chu Tung等研究臺灣Feng-Shen水庫中2-甲基異莰醇與環境因子無相關性的結論一致。其原因一方面可能是水體中異味物質濃度受多種因素影響,如細胞產生速率、微生物降解,光降解,顆粒物吸附,波浪干擾及異味物質本身的揮發等因素。因此我們檢測到的異味物質的濃度,是實際產生量和環境因素共同作用的結果。另一方面,氮、磷等營養元素濃度變化與藻類、菌類等微生物的生長不一定同步,可能是微生物生長存在滯后或者受其他水質因素綜合作用。太湖夏季藍藻優勢種為微囊藻。有研究報道認為微囊藻能產生環檸檬醛和紫羅蘭酮。兩個飲用水源地的β-環檸檬醛均與藻密度成正相關,與這一結論一致。

4 異味物質濃度水平與生物因素(藻類種類和數量)相關性討論分析

通過對2014~2015年的調查數據進行統計分析,2-甲基異莰醇濃度與藍藻種類和數量在95%置信區間呈正相關,相關系數分別為0.583和0.605;土臭素濃度與藍藻種類在99%置信區間呈正相關,相關系數為0.759,與藍藻數量在95%置信區間呈正相關,相關系數為0.597;β-紫羅蘭酮濃度與魚腥藻數量在99%置信區間呈高度正相關,相關系數為0.922。太湖的藻類種群組成主要為藍藻、綠藻、硅藻和隱藻,全年藍藻均為優勢種。有文獻報道藍藻中的某些種類可產生異味物質,因此太湖中的某些藻類可能是引起水質異味的主要原因(表5)。

5 結語

太湖蘇州轄區飲用水源地主要異味物質為土臭素、二甲基異莰醇、β-環檸檬醛,β-紫羅蘭酮四種。根據各異味物質的年均值和嗅覺閾值分析,導致飲用水源地異味的主要物質是2-甲基異崁醇,水體異味表現為土霉味,與人體感覺一致。較高的水溫是水體異味的一個重要誘因。太湖中的某些藻類可能也是引起水質異味的主要原因。

參考文獻:

[1]Suffet I H, Corado Ana, Chou David, et al. AWWA taste and odor survey[J]. Journal of the American Water Works Association; 88(4):168~180.

[2]于建偉,李宗來,曹 楠,等.無錫市飲用水嗅味突發事件致嗅原因及潛在問題分析[J]. 環境科學學報,2007,27(11):1771~1777.

[3]Li L, Wan N, Gan N Q, et al. Annμal dynamics and origins of the odoroμs compoμnds in the pilot experimental area of Lake Dianchi[J]. China Water Science and Technology, 2007, 55(5):43~50.

[4]馬曉雁,高乃云,李青松,等.上海市飲用水中痕量土臭素和二甲基異冰片年變化規律及來源研究[J]. 環境科學,2008, 29(4):902-908.

[5]Zuo Yanxia, Li Lin, Zhang Ting, et al Contribution of Streptomyces in sediment to earthy odor in the overling water in Xionghe Reservoir[J]. China Water research, 2010,44(20):6085~6094.

[6]Tung S C, Lin T F, Yang F C, et al. Seasonal change and correlation with environmental parameters for 2-MIB in Feng-Shen Reservoir, Taiwan [J]. Environmental Monitoring and Assessment, 2008(145):407~416

[7] Uwins H K, Teasdale P, Stratton H. A case study investigating the occurrence of geosmin and 2-methylisoborneol(MIB) in the surface waters of the Hinze Dam, Gold Coast, Australia [J]. Water Science and Technology, 2007, 55(5):231~238.

[8] Westerhoff P, Rodriguez-Hernandez M, Baker L, et al. Seasonal occurrence and degradation of 2-methylisoboroneol in water supply reservoirs [J]. Water Research, 2005(39):4899~4912.