皇甫川流域蠐螬群落對不同水土治理措施的響應

李佳藝+王潤潤+劉新民

摘要:指出了綜合治理措施的實施對皇甫川流域內水土流失起到了明顯控制作用,探究不同生物類群對各種人工植被建立的響應是評價其穩定性和科學性的基礎,并可以為人工植被的管理提供參考。2007年9月~2008年9月,采用土壤樣方法采集蠐螬標本,以不同水土治理措施植被、耕作農田和天然草地為研究樣地,分析了內蒙古皇甫川流域不同水土治理方式對蠐螬群落的影響。結果表明:共捕獲蠐螬578頭,隸屬于2科6屬7種。其中,優勢種為東方絹金龜和毛缺鰓金龜。不同人工植被中蠐螬群落的個體數和多樣性均較農田提高,人工林地中提高尤為明顯;兩種優勢蠐螬夏季發生程度高于春季和秋季(P<0.05)。可以認為,皇甫川小流域綜合治理工程中人工林地種植對蠐螬群落多度和多樣性的維持較為有益,人工植被的管理中應該特別注意人工楊樹林中兩種優勢蠐螬發生的監測和防治。

關鍵詞:皇甫川流域;水土流失;治理;蠐螬;群落特征

中圖分類號:Q958.1

文獻標識碼:A 文章編號:1674-9944(2017)6-0114-06

1 引言

皇甫川是黃河中游的一級支流,屬典型的半干旱區季節性河流,多粗泥沙,流域內地形破碎,溝壑縱橫,由于人為干擾嚴重,水土流失極其強烈,并嚴重影響著流域的生態環境[1,2]。自1978年流域實施以建立人工植被為主要措施的水土綜合治理試驗示范研究以來,在控制水土流失方面取得了良好效果[1~3],并在植被空間動態變化[4]、生物多樣性恢復[5]、微生物類群組成[6]和土壤肥力改善[7]等方面起到了較好的促進作用。

金龜總科(Scarabaeoidea)昆蟲幼蟲(俗稱蠐螬)是土壤亞系統中具有重要經濟價值和生態意義的類群。植食性蠐螬(主要包括鰓金龜科和麗金龜科的種類)以植物根為食,作為生態系統的構成成分,對系統功能的維持有重要作用[8],還是重要的農、林和牧業害蟲[9~11],其發生狀況與環境變化密切相關[12],可以作為各種水土治理措施科學性和穩定性評價的指示生物,還可為人工水土治理植被的管理提供參考[13]。

對小流域綜合治理中各種人工植被水土保持效果的科學評價是完善治理措施和在區域范圍推廣的重要環節,對區域水土保持和植被建設具有重要的理論意義和實踐意義[3]。從動物群落角度評價防治水土流失的人工植被的科學性和穩定性的研究相對較少。本文以皇甫川流域賀家灣五分地溝綜合治理實驗區為研究地點,分析了蠐螬群落對不同水土治理措施的響應特征,并與天然百里香草地進行了比較,以為皇甫川流域綜合治理措施的評價和管理提供依據。

2 材料與方法

2.1 研究地區概況

皇甫川位于半干旱大陸性季風氣候區,是一條典型的季節性河流,年平均氣溫6.2~7.2 ℃,≥10 ℃年均積溫約2900~3500 ℃,年降雨量379~420 mm,集中于6~8月,地帶性土壤為栗鈣土,植被以人工林、次生草地和農田為主。

2.2 樣地設置

研究地點選擇在皇甫川流域五分地溝(地理坐標為39°45′N,111°07′E)和陽泉溝(地理坐標39°45′N,111°06′E),五分地溝位于長川中游東岸,采樣點選擇在國家黃土高原造林示范區賀家灣水土保持站,種植人工林和人工草地為主要水土治理措施,包括人工油松(Pinus tabulaeformis)林、楊樹(Popunus simonii)林、錦雞兒(Caragana intermedia)灌木林和沙打旺(Astragalus adsurgens)草地等。陽泉溝位于長川中游西岸,成土條件及地形地貌與五分地溝相似,原生植被為本氏針茅(Stipa bungeana)草原,由于人為活動的影響,大多被百里香(Thymus serpyllum)草地取代[4]。

為反映蠐螬群落對水土治理的響應,在五分地溝選擇人工松樹林(PTW)、人工楊樹林(PSW)、人工錦雞兒灌木林(CIS)、人工沙打旺草地(AAM)、撂荒地(AC) 5種不同水土流失治理措施樣地。其中,PTW、PSW和CIS位于長川中游東岸,相互靠近。AAM和AC位于谷底。

以耕作農田(FL1和FL2)作為對照。其中,FL1為旱作農田,位于長川東側,屬黃土丘陵溝壑區,地形相對平緩,主要與位于長川中游東岸的PTW、PSW和CIS三種樣地比較;FL2位于長川谷底,土質相對肥沃,主要與位于谷底的AMM和AC樣地比較。兩類農田中種植農作物主要有玉米(Zea mays)、馬鈴薯(Solanum tuberosum)和糜黍(Panicum miliaceum)等。

在陽泉溝選擇百里香草地(TSG)和退化草地(DG) 2種樣地,以反映未治理情況下蠐螬群落的組成特征。退化草地采樣點選擇在長川中游西岸岸邊,靠近居民點,有少數羊群自由放牧,與次生百里香草地比較,呈一定程度退化狀態。

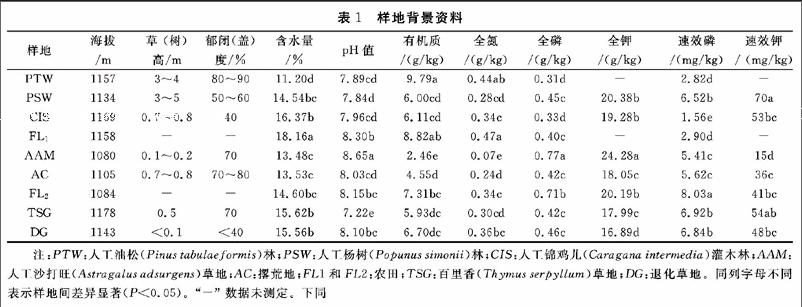

各采樣點背景資料見表1。

2.3 采樣方法

采樣時間為2007年9月、2008年5月、7月和9月。

以土壤樣方法采集蠐螬標本,樣方大小為25 cm×25 cm面積、30 cm土壤深度,每10 cm為1層,分3層采集土樣,手撿法收集蠐螬標本,稱鮮質量后,75%酒精中保存。每次采樣每樣地采集10個重復。實驗室內依據有關文獻[14]進行分類、鑒定。

2.4 數據處理

統計各樣地中捕獲的蠐螬種數和個體數。個體數占群落總個體數10%以上為優勢種,1%~10%為常見種,低于1%為稀少種。用單因素方差分析(one-way ANOVA)中的Duncan氏檢驗做以上指標的差異顯著性分析。采用Shannon多樣性指數(H')、Pielou均勻度指數(E)和Odum豐富度指數(DO)[15]計算各樣地的蠐螬群落多樣性。計算不同樣地蠐螬群落之間的Sorensen指數[15]。采用Pearson相關分析檢驗蠐螬群落個體數與不同水土流失治理措施導致的環境因素變化之間的相關關系。

3 研究結果分析

3.1 蠐螬群落組成

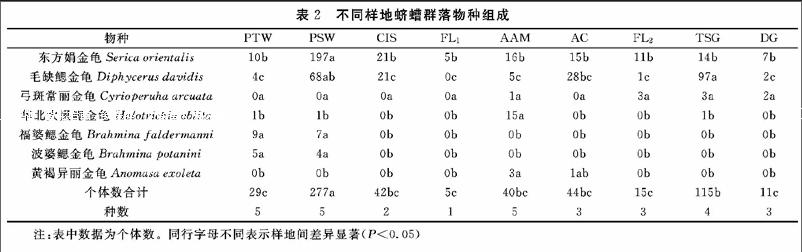

4次采樣,共捕獲蠐螬578頭,隸屬于2科6屬7種。其中,以東方絹金龜(Serica orientalis)和毛缺鰓金龜(Diphycerus davidis)為優勢種。

蠐螬群落個體數在人工楊樹林(PSW)最高(277頭),顯著高于其他樣地(P<0.05),其次為未治理的百里香草地(TSG) (115頭);位于谷底的耕作農田(FL1)最低(5頭)(表2)。9種樣地中,物種數較高的是人工楊樹林(PSW)、人工松樹林(PTW)和人工沙打旺草地(AAM),均為5種,較低的是位于谷底的農田和人工錦雞兒灌木林(分別為1種和2種)。

與農田比較,不同水土治理措施均有使蠐螬群落個體數和物種數提高的趨勢,并以人工楊樹林提高最為顯著。與未治理的百里香草地比較,退化草地(DG)中蠐螬群落的個體數(P<0.05)和物種數均成降低趨勢。

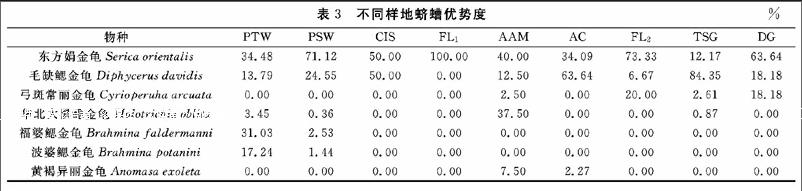

東方絹鰓金龜在各樣地中均為優勢種,且優勢度均較高,僅在撂荒地(AC)和百里香草地(TSG)中優勢度相對較低(分別為34.09%和12.17%)。毛缺鰓金龜在撂荒地和百里香草地中有較相對較高的優勢度(分別為63.64%和84.35%;表3)。華北大黑鰓金龜(Holotrichia oblita)和福婆鰓金龜(Brahmina faldermanni)分別在人工沙打旺草地(AAM)和人工松樹林(PTW)有較高優勢度(分別為37.50%和31.03%)。

3.2 蠐螬群落和主要種群季節動態

從圖1可以看出,兩種農田(FL1和FL2)中,蠐螬群落個體數隨季節變化的波動較小,各采樣時間捕獲的個體數也較少。人工松樹林(PSW)、百里香草地(TSG)和撂荒地(AC)3種樣地中不同季節捕獲個體數有一定程度波動。以PSW波動最為顯著,2007年秋季和2008年夏季的捕獲量顯著高于其他樣地(P<0.05)。

兩種優勢種(東方絹金龜和毛缺鰓金龜)多度的季節變化特征與蠐螬群落極為相似(圖1),均為2007年秋季和2008年夏季的捕獲量較高。有特點的是,東方絹金龜的多度波動僅出現在樣地PSW;而毛缺鰓金龜則出現在樣地PSW、TSG和AC。

3.3 蠐螬群落垂直分布

兩種農田樣地(FL1和FL2)中,10~20 cm土層中蠐螬分布比例相對較高,位于谷底的農田(FL1)中20~30 cm土層中無蠐螬分布。與多數土壤動物垂直分布具有表聚性不同,由于耕作活動的擾動,農田中蠐螬的垂直分布以20~30 cm土層中比例相對較高。

人工松樹林(PSW)、人工楊樹林(PTW)和人工錦雞兒灌木林(CIS)3種樣地與位于梁茆區域的農田(FL1)比較,蠐螬群落垂直分布變化的共同特點是20~30 cm土層中有分布。人工沙打旺(AAM)樣地與同位于谷底的農田(FL2)比較,蠐螬群落垂直分布無明顯變化,撂荒地(AC)樣地20~30 cm土層中蠐螬多度的相對比例提高。

百里香草地中蠐螬群落的垂直分布顯示較為明顯的隨土層加深多度遞減的特征。退化草地(DG)中20~30 cm土層無蠐螬分布。

3.4 不同樣地蠐螬群落物種多樣性和相似性

計算了不同水土治理措施樣地中蠐螬群落的3種多樣性指數(表4)。各樣地Shannon多樣性指數(H′)的大小排序是PTW>AAM>DG>PSW>AC>FL2>TSG>FL1;Pielou均勻度指數(E)為CIS>PTW>DG> AMM>AC>FL2>PSW>TSG;Odum豐富度指數(DO)為PTW>AMM>DG>FL2>PSW>TSG>AC>CIS>FL1。

兩種農田樣地蠐螬群落的三項多樣性指數明顯不同,位于谷底的農田蠐螬群落多樣性極低(三項指數值均為零或計算結果無數學意義)。這應該與兩種農田的人為擾動程度的差別有關。位于谷底的農田(FL1)極低的蠐螬群落多樣性顯然與人為耕作活動頻繁有關。

與相應的農田對照比較,各種水土治理措施樣地蠐螬群落的三項多樣性指數值均有提高趨勢,僅撂荒地樣地的H′指數提高不明顯,E和DO指數降低。百里香草地蠐螬群落的三項多樣性指標在幾種樣地中相對較低,草地退化則有使蠐螬群落多樣性提高的趨勢。

兩種農田之間,蠐螬群落的相似性較低(相似性系數為0.500;表5)。位于谷底的農田(FL1) 與人工錦雞兒灌木林(CIS)相似性較高,與人工松樹林(PTW)和人工楊樹林(PSW)的相似性較低;位于梁茆區域的旱作農田(FL2)與退化草地(DG)、百里香草地(TSG)以及人工錦雞兒灌木林(CIS)的相似性較高,與FL1類似,FL2與人工松樹林(PTW)和人工楊樹林(PSW)的相似性較低。

PTW和PSW之間蠐螬群落的相似性較高。

3.5 蠐螬群落組成與環境因素變化的Pearson相關分析

對蠐螬群落個體數和種數以及各物種個體數與樹(草)高、土壤含水量等8種環境要素的相關關系(表6)作了分析。

蠐螬群落個體數、東方絹鰓金龜、福婆鰓金龜、波婆鰓金龜與樹(草)高成極顯著正相關(P<0.01);優勢種毛缺鰓金龜與土壤pH成極顯著正相關(P<0.01);群落物種數與土壤含水量成極顯著正相關(P<0.01);華北大黑鰓金龜和黃褐異麗金龜與多項土壤因素的變化有顯著相關關系。

4 結果討論

農耕和過度放牧是皇甫川流域環境退化的基本誘因[4]。農田耕作活動和高強度持續放牧顯著改變了耕作層土壤的性質和地表覆被狀況,使由風蝕[16]和水蝕作用引起的土壤侵蝕過程更加顯著[17]。

改善地表覆被狀況是減緩黃土丘陵區土壤侵蝕過程的有效措施,皇甫川小流域綜合治理試驗示范內,各種人工植被的種植均消除了人為耕作和放牧活動的干擾,對流域局部區域的環境改善起到了明顯的促進作用[4,18,19],對土壤有機碳含量和酶活性有促進作用[20],改善了土壤動物的生存條件,吸引更多土壤動物棲居和生存[21,22],土壤動物群落組成和結構[23]發生了顯著變化,群落個體數、類群數和生物量均較耕作農田顯著提高[24,25]。

研究表明[26],皇甫川流域不同人工植被中依賴哺乳動物糞生存的糞金龜子各項群落指標并不顯著高于農田和天然草地,這與土壤動物群落的響應特征明顯不同。還有研究表明,土地翻耕可以降低蠐螬群落的多度和多樣性[27,28]。這意味著,具有不同生活習性的動物類群對不同水土治理人工植被有不同的響應特征。作為一個特殊營養類群,食根性蠐螬群落的多度、物種組成和多樣性以及主要物種的發生程度在生態系統穩定性和功能完整性方面有重要作用。本文的研究結果表明,不同水土治理措施人工植被均使蠐螬群落的個體數和多樣性較耕作農田有不同程度提高,其中,人工楊樹林中群落個體數和物種多樣性的提高尤為顯著,人工松樹林中盡管個體數提高不很明顯,但物種多樣性較農田有明顯提高,本文選擇的兩種農田樣地中蠐螬群落的各項指標均相對較低,這與農田和人工林地在人為擾動程度(特別是土地翻耕)、植被覆蓋狀況(如樹高或草高)、以及凋落物積累量和土壤濕度的差別有關[29]。與農田比較,由于人工林地較高的郁閉度和較厚的地表凋落物層,使得林地中土壤狀況有了明顯改變,且在管理中還徹底排除了人為擾動的影響,這是兩類樣地間蠐螬群落組成和多度形成差別的根本原因;兩種人工林地比較,楊樹林適當的株距和較大的林下空間應該是較人工油松林(種植密度較高,林下空間相對較小)中蠐螬多度和多樣性提高的主要原因。也與采集到的蠐螬種類(特別是優勢種)在本研究地區的特殊環境狀況下多傾向于在人工林地(特別是人工楊樹林)產卵[13]有關。因此,就皇甫川流域蠐螬群落對幾種水土治理人工植被的響應特征而言,人工林地有益于蠐螬群落多度和多樣性的維持。

本文共采集到7種蠐螬,它們多為重要農林害蟲[30]。優勢種東方絹鰓金龜是中國北方廣泛分布的重要林業害蟲[31,32],還是內蒙古草原地區蠐螬群落的優勢種[33]。本研究中其幼蟲主要分布在人工楊樹林樣地,在其他樣地(特別是百里香草地)中分布較少;即,局部區域中的人工楊樹林地是東方絹鰓金龜的最適宜產卵地。毛缺鰓金龜則在人工楊樹林和百里香草地有較高的個體數分布,在采樣中還發現,夏季有較多毛缺鰓金龜成蟲集群在林地內活動。顯然,皇甫川流域蠐螬群落的2個優勢種(東方絹鰓金龜和毛缺鰓金龜)主要分布于人工楊樹林;就人工水土治理植被管理中兩種優勢金龜子發生的監測和防治而言,人工楊樹林中其幼蟲發生的監測和防治應該是重點。

5 結語

皇甫川流域不同水土治理人工植被中蠐螬群落的個體數和多樣性均較農田提高,人工林地中提高尤為明顯;兩種優勢蠐螬夏季發生程度高于春季和秋季。

可以認為,皇甫川流域水土流失綜合治理工程中人工林地種植對蠐螬群落多度和多樣性的維持較為有益;人工植被的管理中應該特別注意人工楊樹林中兩種優勢蠐螬發生的監測和防治。

參考文獻:

[1]金爭平, 史培軍, 侯福昌, 等. 黃河皇甫川流域土壤侵蝕系統模型和治理模式[M]. 北京: 海洋出版社, 1992.

[2]劉世梁, 郭旭東, 連 綱, 等. 黃土高原典型脆弱區生態安全多尺度評價[J]. 應用生態學報, 2007, 18(7): 1554~1559.

[3]趙文啟, 劉 宇, 羅明良, 等. 黃土高原小流域植被恢復的土壤侵蝕效應評估. 水土保持學報, 2016, 30(5): 89~94.

[4]楊 劼, 高清竹, 李國強, 等. 內蒙古皇甫川流域植被空間動態變化分析[J]. 水土保持學報, 2001, 15(3): 41~43.

[5]賈志斌, 金爭平, 劉書潤. 流域治理與生物多樣性恢復初步研究[J]. 內蒙古農業大學學報(自然科學版), 2001, 22(3): 56~60.

[6]韓 芳, 邵玉琴, 趙 吉, 等. 皇甫川流域不同林地土壤微生物類群的初步研究[J]. 內蒙古林業科技, 2001(3): 5~6.

[7]黃和平, 楊劼, 畢軍, 等. 皇甫川流域植被恢復對改善土壤肥力的作用研究[J]. 水土保持通報, 2005, 25(3): 37~40.

[8]Johnson S N, Lopaticki G, Hartley S E. Elevated atmospheric CO2 triggers compensatory feeding by root herbivores on a C3 but not a C4 grass [J]. Plos One, 2013, 9(3):251.

[9]袁慶華. 高強度放牧對草地蠐螬種群數量的影響[J]. 草業學報, 1995(1): 30~35.

[10]郭 礪, 劉新民, 劉永江. 內蒙古典型草原土壤動物優勢類群鞘翅目(Coleoptera)昆蟲研究[J]. 內蒙古大學學報(自然科學版), 2000, 31(2): 189~192.

[11]Frew A, Barnett K, Nielsen U N, et al. Belowground Ecology of Scarabs Feeding on Grass Roots: Current Knowledge and Future Directions for Management in Australasia [J]. Frontiers in Plant Science, 2015(7).

[12]劉新民, 劉永江, 郭礪, 等. 放牧影響下科爾沁沙質草地蠐螬群落特征的分異研究[J]. 內蒙古大學學報(自然科學版), 2001, 32(3): 287~291.

[13]Goldson S L, Bourdt G W, Brockerhoff E G, et al. New Zealand pest management: Current and future challenges [J]. Journal- Royal Society of New Zealand, 2015, 45(1): 31~58.

[14]張芝利. 中國經濟昆蟲志, 第二十八冊, 鞘翅目金龜總科幼蟲[M]. 北京: 科學出版社, 1984.

[15]錢迎倩, 馬克平. 生物多樣性研究的原理與方法[M]. 北京: 中國科學技術出版社, 1994.

[16]何文清, 趙彩霞, 高旺盛, 等. 不同土地利用方式下土壤風蝕主要影響因子研究—以內蒙古武川縣為例[J]. 應用生態學報, 2005, 16(11):2092~2096.

[17]喻 鋒, 李曉兵, 陳云浩, 等. 皇甫川流域土地利用變化與土壤侵蝕評價[J]. 生態學報, 2006, 26(6): 1947~1956.

[18]周德成, 趙淑清, 朱 超. 退耕還林還草工程對中國北方農牧交錯區土地利用/覆被變化的影響—以科爾沁左翼后旗為例[J]. 地理科學, 2012, 32(4): 442~449.

[19]田桂泉, 趙東平. 內蒙古皇甫川流域人工林地苔蘚植物結皮層物種組成與微生境形成發育特征[J]. 生態學雜志, 2015, 34(9): 2448~2456.

[20]黃尚書, 成艷紅, 鐘義軍, 等. 水土保持措施對紅壤緩坡地土壤活性有機碳及酶活性的影響[J]. 土壤學報, 2016, 53(2): 468~476

[21]林英華, 朱 平, 張夫道, 等. 吉林黑土區不同施肥條件下農田土壤動物組成及多樣性變化[J]. 植物營養與肥料學報, 2006, 12(3): 412~419.

[22]秦 鐘, 章家恩, 李慶芳. 城市化地區不同生境下中小型土壤動物群落結構特征[J]. 應用生態學報, 2009, 20(12): 3049~3056.

[23]Mikola J, Yeates G W, Wardle D A, et al. Response of soil food-web structure to defoliation of different plant species combinations in an experimental grassland community [J]. Soil Biology & Biochemistry, 2001, 33(2): 205~214.

[24]哈斯塔米爾, 羅瑞芳, 劉新民. 皇甫川流域大型土壤動物對不同水土治理措施的響應[J]. 動物學雜志, 2011, 46(6): 1~10.

[25]哈斯塔米爾, 羅瑞芳, 劉新民. 皇甫川流域中小型土壤動物對不同水土治理措施的響應[J]. 動物學雜志, 2013, 48(6): 859~867.

[26]劉 偉, 王潤潤, 劉新民. 內蒙古皇甫川流域不同水土治理措施對糞金龜子群落的影響[J]. 應用生態學報, 2013, 24(3): 777~787.

[27]Govender P. Effects of plantation residue management on the community structure of wattle regeneration invertebrate pests in South Africa [J]. Southern Forests A Journal of Forest Science, 2014, 76(4): 229~236.

[28]Echeverri-Molina D, Govender P. Community structure and morphospecies composition of whitegrubs (Coleoptera: Scarabaeidae) attacking plantation Acacia mearnsii seedlings in KwaZulu-Natal, South Africa [J]. African Entomology, 2016, 24(1): 170~179.

[29]馬傳功, 陳建軍, 郭先華, 等. 坡耕地不同種植模式對農田水土保持效應及土壤養分流失的影響[J]. 農業資源與環境學報, 2016, 33(1): 72~79.

[30]章士美. 中國農林昆蟲地理分布[M]. 北京: 中國農業出版社, 1996.

[31]袁慶華, 蔣文蘭. 三種金龜自然種群生命表研究[J]. 草業學報, 1996, 5(3): 34~40.

[32]喬志文, 范錦勝, 張李香. 黑絨金龜子研究進展[J]. 農學學報, 2014, 4(12): 48~51.

[33]劉新民, 烏 寧. 大針茅草原蠐螬群落特征研究[J]. 應用生態學報, 2004, 15(9):1607~1610.