山仔水庫浮游植物時空分布特征及富營養化分析

林晶+馮美霞+翁笑艷+潘文

摘要:于2012年6月至2015年5月期間,對山仔水庫5個點位浮游植物和水質特征進行了研究,共鑒定了浮游植物6個門63屬108種。結果表明:山仔水庫在種群數量組成上是藍藻-硅藻類型。浮游植物周年變化規律表現為:冬、春季以硅藻為主,夏、秋季以藍藻為主,藻類爆發的季節藍藻通常為優勢種。浮游植物空間分布規律,總體上呈現從上游至下游、從進口到出口依次遞減的情況。根據浮游植物細胞密度指示法評價水體營養狀況,表明山仔庫區常年存在富營養化風險。庫區各點位間綜合營養狀態指數等級比較,總體趨勢為:皇帝洞>七里>日溪>庫心>壩前,監測期間庫區大多處于中營養-輕度富營養狀態。

關鍵詞:山仔水庫;浮游植物特征;富營養化

中圖分類號:X524

文獻標識碼:A 文章編號:1674-9944(2017)6-0018-05

1 引言

在自然水體中,浮游植物的種類組成和數量變化與環境因子密切相關,一旦富營養水體中條件成熟,藻類就能在短期內大量繁殖,引發水華。眾多研究表明,擁有不同物理環境和營養狀況的湖泊或水庫,其浮游植物的群落結構時空變化相差很大[1~3]。本次研究對象山仔水庫位于福建省敖江中上游河段,庫容為1.67×108m3,1997年被確定為福州第二飲用水源地,并于2003年開始正式供水。近年來,由于人為活動對庫區生態系統的破壞,使得該水庫水體富營養化污染特征明顯,夏秋季時有藍藻水華發生,給城市供水質量造成安全隱患。本研究對2012年6月至2015年5月庫區浮游植物群落動態及部分理化指標進行了調查,旨在充實水庫藻類研究本底資料,掌握山仔庫區水體富營養化變化情況,以期為水華預警和防治提供科學的參考。

2 研究方法

2.1 采樣點位和頻次

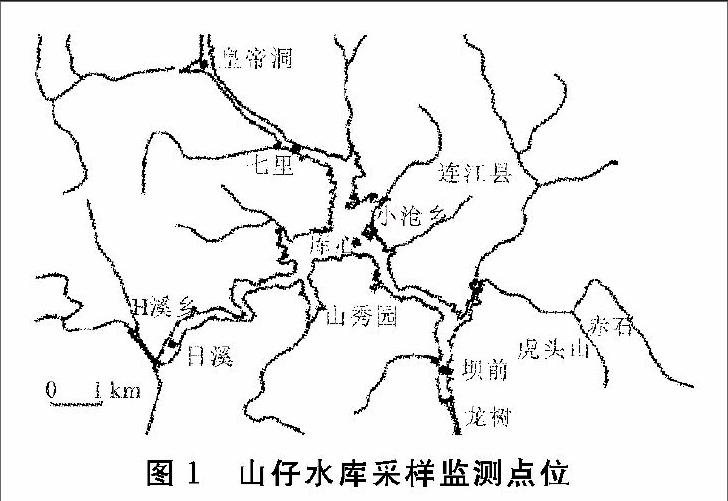

在山仔水庫布設5個采樣點位,分別為壩前(出口)、庫心、七里(進口)、日溪(支流進口)、皇帝洞(圖1)。2012年6月至2015年5月期間,每月采集1次。

2.2 樣品采集和處理

樣品采集方法依照《湖泊生態調查觀測與分析》[4]進行。

水質監測項目主要有pH值、水溫(WT)、溶解氧(DO)、葉綠素a(Chl a)、透明度(SD)、總氮(TN)、氨氮(NH4-N)、硝酸鹽氮(NO3-N)、總磷(TP)、可溶性正磷酸鹽(PO3-4-P)、高錳酸鹽指數(CODMn),分析方法依據《水和廢水監測分析方法(第四版)》[5]。

浮游植物定量采集0.5m水深的表層水,取1L水樣置于塑料瓶中,現場用魯哥氏液固定,樣品帶回實驗室后靜置沉降48 h,沉淀濃縮后用浮游植物計數框計數。

3 統計分析方法

綜合營養狀態指數法:本研究采用國家環境保護總局推薦方法,以chl的狀態指數TLI(chla)為基準,選取TN、TP、SD、CODMn等4個參數的狀態指數,同TLI(chla)一起進行相關加權綜合。

相關加權綜合營養狀態指數的公式為:

TLI(∑)=∑mj=1Wj×TLI(j)(1)

式(1)中,TLI(∑)為綜合營養狀態指數,Wj為第j種參數的營養狀態指數的相關權重,TLI(j)代表第j種參數的營養狀態指數。以Chla作為基準參數,則第j種參數的歸一化的相關權重計算公式為:Wj=r21j∑mj=1r21j,式中,r21j為第j個參數與chla的相關系數,m為選出的主要參數數目。

綜合營養狀態指數計算式:

TLI(chla)=10(2.5+ 1.0861nchl)(2)

TLI(TP)=10(9.436+1.6241nTP)(3)

TLI(TN)=10(5.453+1.6941nTN)(4)

TLI(SD)=10(5.118-1.941nSD)(5)

TLI(CODMn)=10(0.109+2.661lnCOD)(6)

結果參照湖泊營養狀態分級指標:TLI(∑)<30貧營養;30≤TLI(∑)≤50中營養;TLI(∑)>50富營養;50

本實驗所有數據均采用Excel 2003和SPSS 17.0進行錄入,圖表處理和結果統計分析。

4 結果與分析

4.1 浮游植物種群特征

研究期間,山仔庫區各采樣點共鑒定出浮游植物6個門63屬108種,門類涵蓋藍藻門、硅藻門、裸藻門、隱藻門、綠藻門和甲藻門,各門類在一年四季均有出現。從種類上看(圖2),綠藻門遠高于其他門類,共鑒定出60種;其次為藍藻門和硅藻門,分別鑒定出18種和17種,甲藻門、裸藻門和隱藻門種數較少。各年份種類組成略有不同,但總體上看,年際間多樣性變化不大,優勢種以藍藻門的銅綠微囊藻、魚腥藻出現時間最長。

從浮游植物種群數量組成上看,藍藻門和硅藻門占絕對優勢,交替出現,以藍藻數量占優勢時間最長。由圖3可知,硅藻門細胞密度占優勢的時間較短,僅出現在2013年1月、2月,2014年1月、2月,2014年10月至2015年4月期間,優勢種多為顆粒直鏈藻和顆粒直鏈藻最窄螺旋變種,然而以上冬春時節浮游植物總數量少(小于1.0×107個/L),一般不發生水華。綠藻門數量比重始終較低,僅在2013年10月超過藍藻,占藻類數量總組成47%,優勢種為鼓藻,但此時浮游植物總數僅為7.58×105個/L。其余時間,特別是在水華高發的夏秋季,藍藻在數量組成上占壓倒性優勢。綜合看來,山仔水庫雖然綠藻門出現的種類數最多,但其在數量上不占優勢,因此可以判斷山仔水庫在浮游植物組成方面是藍藻-硅藻類型。

從浮游植物細胞密度上看,每年夏季為數量高峰期,冬季數量驟減。根據浮游植物指示法評價水體營養狀況,浮游植物細胞密度≤5×105個/L,水體處于極貧營養狀態,浮游植物細胞密度≤1.0×106cell/L,水體處于貧營養狀態。浮游植物細胞密度1.0×106~9.0×106個/L,水體處于貧中營養狀態。浮游植物細胞密度1.0×107~4.0×107個/L,水體處于中營養狀態;浮游植物細胞密度4.1×107~8.0×107個/L,水體處于中富營養狀態。浮游植物細胞密度8.1×107~9.9×107個/L,水體處于富營養狀態。浮游植物細胞密度>1.0×108個/L,水體處于極富營養狀態[6]。參照標準,綜合各點位浮游植物數量平均值情況如表1所示,2012年下半年山仔庫區處于貧營養-極富營養之間,2013年、2014年山仔水庫處于極貧營養-中營養之間,2015年1-5月處于貧營養-貧中營養之間。但是從各個點位具體來看,水質營養水平常有超過庫區均值水平的情況,如2013年5個點位在5~8月間分別出現過達到中富營養水平的高值;2014年庫心、七里、皇帝洞也分別在3月、6月、7月超過庫區平均水平,達到中富營養狀態。所以綜合考量,認為山仔水庫2013年、2014年處于極貧營養-中富營養之間,庫區常年存在富營養化風險,每年夏天更需要尤為關注。

4.2 浮游植物時間變化特征

從浮游植物周年變化規律來看,冬、春季以硅藻為主,其余季節尤其是藻類爆發的季節以藍藻為主,偶以綠藻門占優勢。從圖4可知,這幾年藻類爆發高峰期一般集中在5~8月,9月過后伴隨光照、溫度的降低,藻類數量逐漸減少,11月至次年2月多數藻類進入休眠狀態,3月后漸次復蘇。綜合各點位浮游植物數量平均值情況,庫區水華優勢種均為藍藻,研究期間藍藻細胞密度在1.0×107個/L級別上爆發過9次,優勢種以銅綠微囊藻居多,出現過6次(2012年8月,2013年7月、8月和2014年5月、6月、7月);魚腥藻作為優勢種出現過2次(2013年5月和2014年3月);依沙束絲藻作為優勢種出現過1次(2012年7月)。監測期間,浮游植物細胞密度極大值出現在2012年8月,達到1.2×108個/L,銅綠微囊藻為優勢種,細胞密度達到1.1×108個/L。

4.3 浮游植物空間變化特征

從浮游植物空間分布格局來看(圖5),總體上呈現從上游至下游、從進口到出口依次遞減的情況。大多時候,藻類數量為皇帝洞>七里>日溪≈庫心>壩前。2012年情況與此后年份有所不同,2012年8月七里進口處藻類爆發,細胞密度高達3.8×108個/L ,為各點位歷年最高,日溪點位藻類數量明顯高于皇帝洞、庫心、壩前區域。5個點位中,藻類數量最低值出現在2013年1月壩前,僅為1.0×104個/L。2013年至今,庫心和日溪藻類數量平均值差別不大,皇帝洞為最容易發生水華區域,壩前出口區域藻類密度相對較小。

4.4 藍藻水華與水庫富營養化相關性

綜合營養狀態指數結果顯示(圖6),2012年下半年,庫區各樣點的TLI值介于41~62之間,水體處于中營養-中度富營養狀態,最小值出現在11月壩前,最大值出現在6月皇帝洞;2013年,庫區各樣點的TLI值介于39~60之間,水體處于中營養-輕度富營養狀態,最小值出現在1月壩前、日溪,最大值出現在5月皇帝洞;2014年庫區各樣點的TLI值介于31~60之間,水體處于中營養-輕度富營養狀態,最小值出現在11月日溪,最大值出現在5月皇帝洞;2015年1~5月,庫區各樣點的TLI值介于32~54之間,水體處于中營養-輕度富營養狀態,最小值出現在3月壩前,最大值出現在5月七里、皇帝洞。

庫區各點位間綜合營養狀態指數等級比較,總體趨勢為:皇帝洞>七里>日溪>庫心>壩前。年際間變化趨勢相近,TLI值一年中冬春季較低,4~8月間升幅明顯,夏秋季多數處于輕度富營養狀態,10月過后TLI值開始回落。監測期間,TLI值超過60達到中度富營養狀態的情況,僅在2012年6月皇帝洞出現過一次,其余時間庫區各點位均處于中營養-輕度富營養狀態。

TLI(∑)綜合營養狀態指數是基于葉綠素a的多因子評價指數,能較為客觀、全面地體現水體水質。對比前文浮游植物細胞密度評價法,雖然兩種方法結果有些差異,但兩者在大方向上基本可以達成共識,即山仔水庫每年3~9月藻類生長高峰期,不同點位都存在富營養化風險,容易引發藻類水華爆發,必須加大關注和治理力度。

結合水庫藍藻水華爆發情況,對藍藻細胞密度與TLI值進行相關性分析。鑒于藻類細胞密度數量級別太大,與其他變量的對應關系中往往會造成相關分析結果失真,為了更準確地發現數據間的關聯性,以便統計推斷,以下對藻類細胞密度數值采取對數處理,SPSS處理系統剔除少量數值為0的樣本。結果如表2所示,ln藍藻與TLI值在0.01 水平(雙側)上顯著相關。被指存在明顯的富營養化污染特征的銅綠微囊藻和魚腥藻,在山仔庫區經常作為藍藻門優勢種出現,相關性分析表明,兩者也均與水庫富營養狀態顯著相關。

5 結論

(1)2012年6月至2015年5月期間,山仔水庫鑒定出浮游植物6個門63屬108種。從種數上看,綠藻門種數最多;藍藻門、硅藻門次之;甲藻門、裸藻門和隱藻門種數最少。從浮游植物種群數量組成上看,山仔水庫是藍藻-硅藻類型。

(2)根據浮游植物細胞密度指示法評價水體營養狀況,山仔庫區2012年6~12月處于貧營養-極富營養之間,2013年、2014年處于極貧營養-中富營養之間,2015年1-5月處于貧營養-貧中營養之間。

(3)從浮游植物周年變化規律來看,冬、春季以硅藻為主,夏、秋季以藍藻為主。尤其是藻類爆發的季節,藍藻通常為優勢種,偶以綠藻門占優勢。

(4)從浮游植物空間分布格局來看,總體上呈現從上游至下游、從進口到出口依次遞減的情況。藻類數量基本為皇帝洞>七里>日溪≈庫心>壩前。

(5)庫區各點位間綜合營養狀態指數等級比較,總體趨勢為:皇帝洞>七里>日溪>庫心>壩前。冬春季較低,夏秋季較高。監測期間,庫區絕大部分處于中營養-輕度富營養狀態,夏秋高峰期基本處于輕度富營養狀態。相關性分析表明,藍藻及優勢種銅綠微囊藻、魚腥藻,均與水庫富營養狀態顯著相關,表明山仔水庫存在藍藻水華風險。

參考文獻:

[1]Abrantes N, Antunes S C, Pereira M J, et al. Seasonal succession of cladocerans and phytoplankton and their interactions in a shallow eutrophic lake (Lake Vela, Portugal)[J]. Acta Oecologica, 2006, 29(1): 54~64.

[2]Habib O A, Tippett R, Murphy K J. Seasonal changes in phytoplankton community structure in relation to physico-chemical factors in Loch Lomond, Scotland[J]. Hydrobiologia, 1997, 350(1): 63~79.

[3]Muylaert K, Sabbe K, Vyverman W. Spatial and temporal dynamics of phytoplankton communities in a freshwater tidal estuary (Schelde, Belgium)[J]. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 2000, 50(5): 673~687.

[4]黃詳飛,陳偉民,蔡啟銘.湖泊生態調查觀測與分析[M].北京:中國標準出版社,1999:27~105.

[5]國家環境保護總局.水和廢水監測分析方法(第四版)[M].北京:中國環境科學出版社,2002:88~200.

[6]況琪軍,馬沛明,胡征宇,等.湖泊富營養化的藻類生物學評價與治理研究進展[J].安全與環境學報,2005,4(2) : 87~91.