長征前后閩西地區的善后與反善后斗爭

——以農村復興委員會為中心(1933-1935)

朱新屋

長征前后閩西地區的善后與反善后斗爭

——以農村復興委員會為中心(1933-1935)

朱新屋

中央蘇區第五次反“圍剿”斗爭失敗后,中共中央和中央紅軍撤出中央蘇區,國民黨按照既定計劃展開中央蘇區的善后工作。在這個過程中,南京國民政府成立了農村復興委員會,將贛南和閩西地區作為推行之重點。然而在中國共產黨的領導下,閩西紅軍堅持開展反對國民黨善后工作的激烈斗爭。至1935年4月,中共成立閩西南軍政委員會,統一組織和指揮閩西南地區的紅軍余部,堅持領導反對國民黨農村復興委員會的斗爭,有效保衛了閩西地區土地革命的果實。長征前后閩西地區的善后與反善后斗爭,應當視為共產黨和國民黨在基層社會改造上的博弈,這種博弈已經預示了中國革命的最終命運。

閩西地區;反善后斗爭;農村復興委員會;閩西南軍政委員會

中央蘇區第五次反“圍剿”斗爭失敗后,中共中央和中央紅軍撤出中央蘇區,國民黨按照既定計劃展開對中央蘇區的善后工作。在這個過程中,國民黨政府成立了農村復興委員會,贛南和閩西地區尤為推行之重點。現有研究指出:“閩西蘇區人民在中國共產黨領導下,在新的戰場上用新的形式,與敵人進行了艱苦的三年游擊戰爭。”*蔣伯英:《閩西革命根據地史》,福建人民出版社1988年版,第301頁。這種“新的形式”通常被稱為“保田斗爭”。*保田斗爭亦稱“保土斗爭”,參見章振乾:《<閩西農村調查日記>序》,《章振乾百歲文集》,香港天馬圖書有限公司2004年版,第481頁。對此需要說明的是,恢復共產黨土地革命以前的土地制度并非國民黨善后計劃的全部內容,至少在全面抗戰爆發以前更應當稱此為“反善后斗爭”;與此同時,國民黨在閩西地區的善后措施經由第十九路軍和國民黨中央系先后推行,兩者之間的矛盾決定了兩者的善后政策之間存在緊張和疏離。特別是農村復興委員會,閩西地區前后推行過國民黨第十九路軍和南京國民政府行政院兩種制度,在研究中必須仔細加以辨析。*游海華:《重構與整合——1934-1937年贛南閩西社會重建研究》,經濟日報出版社2008年版。劉敬揚、張曉東:《十九路軍“閩西農民銀行”紙幣芻議》(中國錢幣學會編:《中國錢幣論文集(第三輯)》,中國金融出版社1998年版,第473-479頁)明確指出了兩者之間的區別。由于國民黨以農村復興委員會為重心的善后工作,構成中央紅軍長征前后中央蘇區紅軍保衛土地革命果實的政策環境,因此理清國民黨第十九路軍和南京國民政府在閩西地區所行政策的聯系和區別,成為中央蘇區研究的一部分。為此,本文以《農村復興委員會會報》為核心資料,擬在理清國民黨善后計劃及其農村復興委員會工作內容的基礎上,討論長征前后閩西地區的善后與反善后斗爭。

一、國民黨善后計劃的制定和實施

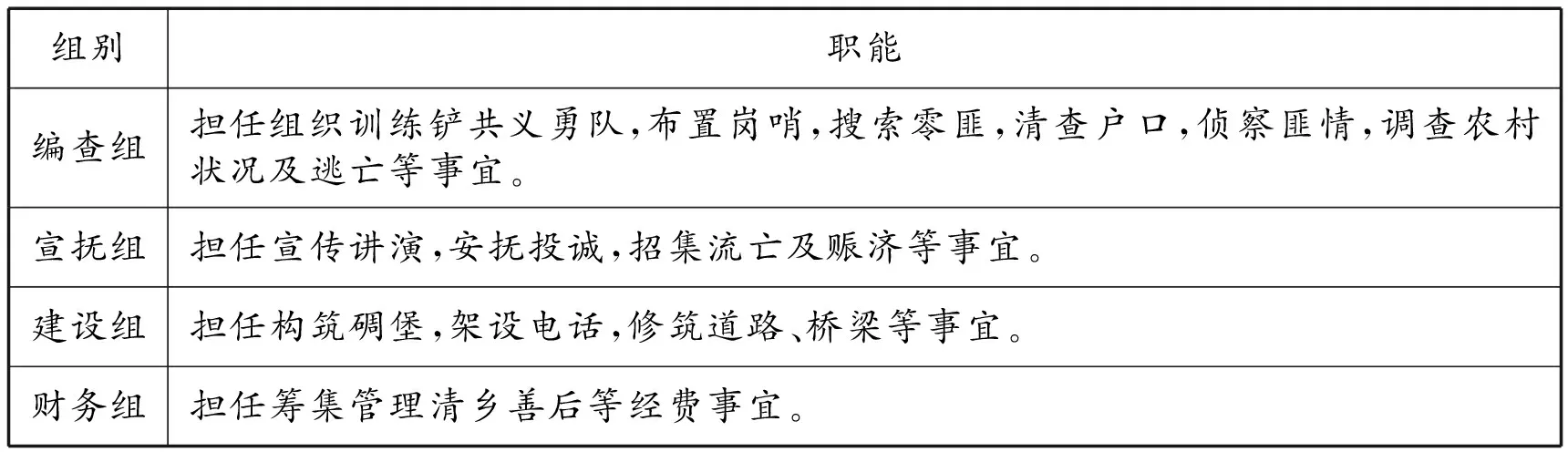

中央紅軍主力長征前后,贛南和閩西各縣先后淪陷,各級紅色政權隨之瓦解,白色政權逐漸建立,國民黨政權面臨著所謂“剿匪”后的“善后”工作。其善后內容主要包括:一是社會重構,即構建一個不同于戰時社會,擁有常態秩序的社會;二是社會發展,即推進鄉村義務教育、保甲和警察等現代地方公共事業的建設。*游海華:《社會秩序與政府職責——1934-1937年贛閩邊區地方公產處置探討》,徐秀麗、王先明主編:《中國近代鄉村的危機與重建:革命、改良及其他》,社會科學文獻出版社2013年版,第157頁。對此,早在1932年12月,國民黨豫鄂皖三省“剿匪”總司令部就頒布了《“剿匪”區內各縣臨時清鄉善后委員會組織大綱》,成立了臨時清鄉善后委員會。其具體做法是“以縣政府、縣黨部、保衛團、各公法團及駐在縣之軍隊,各推代表一人為當然委員,以由縣長遴聘之地方素行公正而負有聲望之士紳為委員,并指定縣長為委員長,受駐在縣最高級軍事長官之監督指揮”。*《“剿匪”區內各縣臨時清鄉善后委員會組織大綱》(1932年12月),公安部戶政管理局編:《清朝末期至中華民國戶籍管理法規》,群眾出版社1996年版,第224頁。在臨時清鄉善后委員會之下,另設編查、宣撫、建設和財務等四個小組。其具體職能如下:

表1 國民黨臨時清鄉善后委員會組織架構

資料來源:《“剿匪”區內各縣臨時清鄉善后委員會組織大綱》,公安部戶政管理局編:《清朝末期至中華民國戶籍管理法規》,群眾出版社1996年版,第224-226頁。

由此可見,國民黨所謂的“善后”是一種綜合性方案,絕不僅局限于土地制度層面。另外按其組織大綱,臨時清鄉善后委員會“在‘剿匪’軍事進展時期,應由本會選派委員或干事若干人,編成若干班,隨軍前進,逐段接收新收復之地區,會同駐在地之軍隊辦理清鄉善后事宜,并隨進展情形輪班賡續進行”。*《“剿匪”區內各縣臨時清鄉善后委員會組織大綱》(1932年12月),《清朝末期至中華民國戶籍管理法規》,第225頁。其第十七條還規定“本大綱適用于贛、閩北、閩西、鄂南等處,各該縣應否設立臨時清鄉善后委員會,由駐在縣最高級軍事長官決定之”。*《“剿匪”區內各縣臨時清鄉善后委員會組織大綱》(1932年12月),《清朝末期至中華民國戶籍管理法規》,第226頁。中央蘇區所在地的贛南和閩西成為其善后的重點地區。

隨著中日雙方簽署《淞滬停戰協定》(1932年5月5日),國民黨第十九路軍于次月陸續撤出上海,以“剿共”名義進入福建參與中央蘇區“圍剿”,蔣光鼐兼任福建省政府主席兼綏靖公署主任。*郭昌文、翟志強:《蔣介石與1932年十九路軍調閩》,《抗日戰爭研究》2011年第1期,第22-29頁。在這種情況下,閩西善后委員會于同年10月正式組建,下設政務委員會、財務委員會和農村復興委員會。其具體情形是:“(國民黨福建)省政府于民國二十一年十二月間,決定組織閩西善后委員會,并劃定龍巖、永定、漳平、上杭、武平、連城、長汀、寧化八縣為善后整理區”,并且同時規定“屬于整理區的八縣不設縣政府,只設善后委員會,代行縣政府的職權”。*《閩西善后委員會與善后處(史料摘抄)》,徐天胎編著:《福建民國史稿》,福建人民出版社2009年版,第323頁;同時參見《閩西善后會組織就緒》,薛謀成、鄭全備選編:《“福建事變”資料選編》,江西人民出版社1984年版,第18頁。可見國民黨福建省政府賦予閩西善后委員會以相當大的職權。此后閩西善后委員會又經過兩次調整,“至民國二十二年三月二十八日復決定此八縣縣政府重行設立,與縣善后委員會并行”,*《閩西善后委員會與善后處(史料摘抄)》,徐天胎編著:《福建民國史稿》,第323頁。形成國民黨縣政府與縣善后委員會并行的雙軌基層治理方案;“民國二十二年七月十五日,復改閩西善后委員會為閩西善后處,直隸駐閩綏靖主任公署,并由綏靖主任蔡廷鍇兼處長,綏靖公署參謀長鄧世增兼副處長。此外,并在連城、永定、龍巖、漳平、上杭等縣設立分處,由區壽年、徐名鴻、魏育懷、田金增等人任分處長;傅柏翠任特區主席”。*《閩西善后委員會與善后處(史料摘抄)》,徐天胎編著:《福建民國史稿》,第323頁。至此,閩西善后委員會從組織到政策諸方面均形成完備體系:蔡廷鍇兼任閩西善后委員會主席,徐名鴻擔任秘書長,委員包括徐名鴻、沈光漢、區壽年、張貞、周力行(即周士第)、傅柏翠、魏育懷、劉俠任、謝仰麒等。

從“閩西善后委員會”到“閩西善后處”的變化,背后反映出第十九路軍(特別是蔣光鼐)與蔣介石之間的矛盾。不過這些矛盾在“福建事變”發生(1933年11月)之前,仍未完全公開挑明。兩者在福建(閩西)地區的善后政策即制度設計層面上,就應當視為國民黨整體善后政策的組成部分。當然,在這種整體善后政策之下,蔣光鼐和蔡廷鍇打著“剿共”的旗號進兵閩西,仍存個人私心,即實際上是想在閩西“建立長治久安的局面并徐圖發展目的”。*陳天祥:《第十九路軍經營閩西的一些見聞》,全國政協文史資料委員會編:《文史資料存稿選編》第4輯,中國文史出版社2002年版,第642頁。閩西善后委員會后來開設閩西農村工作人員訓練所,其目的即在“改造農村組織,訓練農民自治力量”。*《閩西農村工作人員訓練所開學》,薛謀成、鄭全備選編:《“福建事變”資料選編》,第24頁。曾為中國共產黨黨員的傅柏翠,此時被納入閩西善后委員會,并能與徐名鴻(初期實際負全部責任)、周力行兩人并列為核心人物,甚至在后來成為閩西特區善后分處兼龍巖分處處長,不僅是出于傅柏翠在閩西地方的聲望考慮,而且與傅柏翠在“新村運動”影響下的地方自治傾向有關。*歐陽佑民、潘湘官:《閩西計口授田析要》,《中國社會經濟史研究》1990年第2期,第98-101頁。不過此前中國共產黨就在閩西進行過較為深刻的土地革命,第十九路軍在閩西地區的善后所面對的社會結構已非原面貌,其所推行的以“計口授田”為中心的善后措置,也就自然受到許多阻力,對閩西地區的廣大農村實際影響甚微。

從以上論述可以看出,閩西善后委員會建立在蔣光鼐和蔡廷鍇發動“福建事變”以前,同時其成立不僅是蔣光鼐為立足福建和發動政變所作的準備,而且更應該看作是蔣光鼐等利用南京國民政府原有組織和政策的設想。正是這種歷史環境下,蔣光鼐和蔡廷鍇等并未完全執行南京國民政府的善后計劃,即急劇推進既定的善后計劃,而是根據閩西地區的實際情況做出適當調適,在具體實施中分為四個步驟:首先,暫時保留分田原狀,秋收時一律征收土地稅;其次,歸來之業主與難民,待確實登記后,再按鄉、區田地面積計口授田,重新分配,以求其平均;第三,一俟田地確實分配,再行規定土地稅,征收成數,并及廢止舊制之丁糧;最后,每鄉組織農村合作社,以管理該鄉田地及農產,使農村經濟得有調節及改造。*《閩西匪區設立善后委員會》,《申報》1932年11月6日,第4版。參見王順生、楊大緯編著:《福建事變——1933年福建人民政府始末》,福建人民出版社1983年版,第36頁。本著“使農村經濟得有調節及改造”的方針,國民黨第十九路軍并未從一開始就(實際上也并無可能)改變中國共產黨的分田狀況,而是持續到秋收以后再行改造。

二、農村復興委員會的成立和架構

閩西農村復興委員會最初成立時,如前所述,是附屬于國民黨第十九路軍所設閩西善后委員會之下的二級機構。“福建事變”之后,第十九路軍所建立的地方自治政權存在時間很短(1933年11月20日至1934年1月21日),而且期間與蔣介石中央系和粵系軍閥戰爭不斷,因此復興閩西農村的計劃實際上并未按照原定方案實施(傅柏翠領導的古田鎮和蛟洋鎮例外)。*黃道炫:《奇人傅柏翠》,中共龍巖市新羅區委黨史研究室編:《龍巖黨史資料與研究》總第32期《紅色新羅》,2013年,第87頁。對此蔡廷鍇曾回憶:“這種恩賜式改良主義,動員不了農民起來組織自衛軍保衛政權。閩變后,在地主進攻下農民受害,很快就失敗了。”*蔡廷鍇:《回憶十九路軍在閩反蔣失敗經過》,文史資料研究委員會編:《文史資料選輯》第59輯,中華書局1979年版,第78-79頁。因此本文所說的農村復興委員會(成立于1933年5月),指的是南京國民政府行政院成立的機構,與國民黨第十九路軍成立的農村復興委員會(成立于1932年10月)并非同一組織。當然兩者雖從組織樣態到施政計劃都有很大不同,但是本質上都是國民黨既定政策的結果。早在1932年10月,鄂豫皖三省“剿匪”總司令部就“為興復農村、獎勵農業起見”,制定并頒布了《“剿匪”區內各省農村土地處理條例》,文件規定“凡經赤匪實行分田之縣或鄉鎮,于收復后為處理土地及其它不動產所有權之糾紛,及辦理一切善后事宜,得設農村興復委員會”,并且規定“農村興復委員會分為縣農村興復委員會、區農村興復委員會、鄉或鎮農村興復委員會三種,皆冠以該縣、區、鄉鎮之名稱,但不必同時設立”。*《“剿匪”區內各省農村土地處理條例》(1932年10月),于建嶸主編:《中國農民問題研究資料匯編》第1卷,中國農業出版社2007年版,第599頁。南京國民政府行政院所成立的農村復興委員會緣起于此,而國民黨第十九路軍在閩西善后委員會下設的農村復興委員會,在公開與蔣介石的矛盾以前,也淵源于此。

由此可見,與“善后”和“清剿”等政策一樣,“農村復興”或設立農村復興委員會也是國民黨的既定政策。從學理層面上講,其建立的更早淵源除了《“剿匪”區內各省農村土地處理條例》以外,也包括國民黨對當時中國社會狀況和革命性質的分析。早在1924年1月,孫中山就在《中國國民黨第一次全國代表大會宣言》中指出:

中國以農立國,而全國各階級所受痛苦,以農民為尤甚。國民黨之主張,則以為農民之缺乏田地淪為佃戶者,國家當給以土地,資其耕作,并為之整頓水利,移殖荒激,以均地力。農民之缺乏資本至于高利借貸以負債終身者,國家為之籌設調劑機關,如農民銀行等,供其匱乏,然后農民得享人生應有之樂。*中國社科院近代史所等編:《孫中山全集》第9卷,中華書局2011年版,第120-121頁。

隨后國民黨不僅將《中國國民黨第一次全國代表大會宣言》與孫中山《國事遺囑》及《致蘇聯遺書》置諸并觀,同樣視為“國父遺囑”的一部分加以遵行,而且將善后委員會的善后工作視為國民革命的延續和發展。因此國民黨善后委員會特別以農村地區為工作重心,從而將農村復興委員會作為善后委員會的主體,并不應感到奇怪。

依據國民黨《“剿匪”區內各省農村土地處理條例》的規定,南京國民政府行政院于1933年5月正式成立了農村復興委員會。其下共設六組,分別負責調查全國米麥棉絲茶之產運銷狀況、研究農村金融問題、研究地下水利用問題等,其中還專門以第六組為“會報組”,以“搜集中央所頒布關于農業之法令,中央關于復興農村之種種設施,中央與各地方公私機關團體于復興農村之種種設施,及各種關于農村之重要參考資料,編為會報”,*《行政院農村復興委員會廿二年度工作報告》,《農村復興委員會會報》第2卷第2期(1934年7月26日),第167-170頁。此“會報”即《農村復興委員會會報》。從1933年至1935年,《農村復興委員會會報》共計發行兩卷二十三期——分別是1933年第一卷第1-7期,1934年第一卷第8-12期,及第二卷第1-7期,1935年第二卷第8-11期。至1935年全國鄉村工作討論會決定以《農村復興委員會會報》為通信機關,“嗣后各地鄉村工作同仁尚望不時將工作情形,及對鄉村問題之意見,源源賜寄,本會會報當竭誠歡迎登載也”。*《全國鄉村工作討論會決定以本會報為總通信機關》,《農村復興委員會會報》第2卷第9期(1935年2月26日),第9頁。揆諸這一時期的《農村復興委員會會報》,其內容除主要刊載南京國民政府各種法令和農村復興的各種措施及參考資料以外,還定期介紹希臘、日本、印度尼西亞和美國等各國的農村復興經驗。尤可注意者,每年每期都有登載“總理遺囑”或“總理遺像”,以表明農村復興委員會的設想源自孫中山對中國革命形勢的判斷。*這種做法則與國民黨第十九路軍閩西善后委員會相似,參見薛謀成、鄭全備選編:《“福建事變”資料選編》,第18-19頁。農村復興委員會設立之初,其所述緣由和目標即與孫中山所述一脈相承:

我國以農立國,農民約占全國人口百分之八十。故農村之枯榮,農業之盛衰,關系國家之治亂,至為重大。而近年以來,我國農村經濟,加速崩潰。農業物產,日漸衰落。若不設法救濟,國家前途,危險將不堪設想。行政院汪院長乃于廿二年四月十一日第九十六次院會,提出救濟農村一案。擬組織委員會,籌議救濟辦法。經決議交由內政、實業兩部會同行政院秘書、政務兩處會商組織辦法。*《本會設立之經過》,《農村復興委員會會報》第1卷第1期(1933年6月),第7-8頁。

農村復興委員會最初稱為農村救濟委員會,“隸屬于行政院,由院長(即汪精衛)兼任委員長。各部部長、各委員會委員長為當然委員”。按照最初設計,“其主要職務為農村救濟之設計”,具體來說主要包括四個方面:農業金融、農業技術、糧食調劑和水利建設。*《本會設立之經過》,《農村復興委員會會報》第1卷第1期(1933年6月),第7-8頁。《“剿匪”區內各省農村土地處理條例》規定農村興復委員會所處理的事項包括:(一)關于土地及其不動產所有權之爭執事項;(二)關于被毀之經濟整頓事項;(三)關于所有權未確定,及無主土地之代行管理、或官有荒地之管理事項;(四)關于土地耕佃之分配事項;(五)關于田租之決定事項;(六)關于提倡農村合作社事項;(七)關于準備征收地稅事項;(八)關于農民債務之清理事項。參見于建嶸主編:《中國農民問題研究資料匯編》第1卷,第599-600頁。其后經過行政院第九十七次會議(1933年4月18日)*實業部中國勞動年鑒編篡委員會編:《二十二年中國勞動年鑒·勞動法規》,(南京國民政府)實業部勞工司,1934年12月,第91-92頁。決定,改定名稱為農村復興委員會,并派彭學沛為農村復興委員會秘書處主任。*或受《“剿匪”區內各省農村土地處理條例》最初規定的影響,此后的許多資料中仍常稱“農村興復委員會”,或簡稱“農村復興會”,其中湖北、浙江、江西、河南等地尤為普遍;而福建地區則普遍稱“農村復興委員會”,故以下行文除引用資料以外,統一稱“農村復興委員會”。由行政院出面組織并由院長汪精衛擔任委員長,可見南京國民政府對農村復興委員會的重視。

1927年國民革命失敗以后,中國共產黨逐漸走上“農村包圍城市,武裝奪取政權”的道路,在全國各地農村地區建立了十余塊革命根據地,因此國民黨農村復興委員會的工作重心,自然落在中國共產黨領導的各地根據地,尤其是贛南和閩西上。周雪香認為,在國民黨《“剿匪”區內各省農村土地處理條例》頒布以后,“閩西各地相繼成立了縣、區和鄉鎮各級農村興復委員會,實施恢復業權工作,辦理業權登記,發給管業執照并規定田租數額”,*周雪香:《紅軍長征后閩西老區的保田斗爭和農村經濟》,《中共黨史研究》2016年第9期,第111-120頁。這種觀點實際上值得商榷。因為國民黨頒布《“剿匪”區內各省農村土地處理條例》的時間在中央紅軍主力長征之前兩年(1932年10月),其時閩西蘇區大部分政權仍在中國共產黨的控制之下。周雪香此處所謂“閩西農村興復委員會”,應該指的是國民黨第十九路軍設立于閩西善后委員會之下的農村復興委員會,與本文所討論農村復興委員會并不相侔。后者在閩西地區的建立遠在國民黨第十九路軍發動的“福建事變”遭到蔣介石鎮壓,致使第十九路軍所領導的中華共和國人民革命政府解散以后:

閩西龍巖等縣,因前十九路軍時,實行徐名鴻等計口授田影響,迭生糾紛;蔣鼎文司令近奉蔣介石委員長軍令,派員前往調查,并召集各界議設農村復興委員會,所有農田糾紛,統由該會解決云。*《閩西組織農村復興會》,《農報》第1卷第6期(1934年5月10日),第11頁。

可見閩西地區是在蔣鼎文占領福建全境并率軍進駐漳州、龍巖等地以后(1934年1月),才按照南京國民政府的既定方針,逐漸成立了農村復興委員會;而蔣鼎文的善后思路,在某種程度上甚至是對國民黨第十九路軍政策即所謂“實行徐名鴻等計口授田”*另外有資料顯示,“閩西各縣前在蔡廷鍇、蔣光鼐主政時,設有善后委員會,施其計口授田之策,現在既難沿用,土地之整理實為先決問題,醞釀公有”,益可見兩者之間的分別。參見《閩籌劃復興農村決定成立農業推廣委員會組織規程正著手起草中龍巖各區贊成土地公有》,《農村復興委員會會報》第2卷第1期(1934年6月20日),第143頁。的背反。

雖然關于農村復興委員會在閩西的組織情況,因資料闕如而不甚清楚,但是就當時的情形來看,由于蔣鼎文系蔣介石嫡系(位列“五虎上將”),因此能相對遵照《“剿匪”區內各省農村土地處理條例》和南京國民政府行政院下轄農村復興委員會的相關計劃。其情形或可參照與閩西毗鄰的贛南地區:

分縣委員會、區委員會、鄉或鎮委員會三種。縣委員會以縣長為主席,科員主任及各區代表一人為委員。區委員會以區長為主席,各鄉村代表一人為委員。鄉村委員會以鄉中保長為主席,該鄉村有正當職業鄉民四人為委員(由鄉中之甲長家長推舉),其詳細組織另定之。農村興復委員會處理事項,以鄉或鎮之農村委員會所決定者為基礎。鄉或鎮之農村委員會不能決定時,取決各區委員會;區委員會不能決定時,由縣委員會作最后之決定。*《贛各縣設立農村興復會》,《工商半月刊》第3卷第17期(1931年9月1日),第8-10頁。

可見國民黨農村復興委員會的組織和架構,基本上依照《“剿匪”區內各省農村土地處理條例》。雖然以閩西善后委員會為上級組織,取代了原有的地方基層行政體系,但是其所用以善后的辦法,在大體上仍沿用原有的縣鄉和保甲等基層行政架構。盡管贛南地區農村復興委員會的成立要比閩西地區要早,但是閩西地區在1934年以后(特別是中央紅軍主力長征以后)也基本上依照《“剿匪”區內各省農村土地處理條例》及其附屬章程展開善后工作。*游海華:《社會秩序與政府職責——1934-1937年贛閩邊區地方公產處置探討》,徐秀麗、王先明主編:《中國近代鄉村的危機與重建:革命、改良及其他》第2輯,第157頁。

三、閩西紅軍與農村復興會的斗爭

國民黨農村復興委員會的建立及其在閩西地區的實施,大大加劇了原有的赤白對立和“圍剿”、反“圍剿”(軍事)斗爭。以往的研究集中在對國民黨(第十九路軍)的“計口授田”問題上,對長征以后閩西的“保田運動”做了較多的研究,而不太注重與農村復興委員會的斗爭方面的研究。農村復興委員會設立的最初設想,包括農業金融、農業技術、糧食調劑和水利建設等四個方面,但是其基礎和核心仍在整頓土地秩序方面。如《贛各縣設立農村興復會》就明確規定,農村復興委員會的主要職責包括關于農民耕佃權之處理、關于土地所有權之處理、提倡農村合作社委員會和準備征收土地稅等四項。*《贛各縣設立農村興復會》,《工商半月刊》第3卷第17期(1931年9月1日),第8-10頁。因此學界對農村復興委員會的關注,同樣以國民黨“計口授田”和閩西紅軍的“保田運動”為中心。但農村復興委員會在成立之初就有整體規劃,且隸屬于原國民黨“善后”計劃的組成部分,對農村復興委員會的研究也就不能僅僅停留在土地問題上,而應當視為整個中央蘇區反對國民黨善后斗爭的重要組成部分。

尤可注意者,國民黨在對閩西蘇區的“清剿”過程中,特別注意推動軍事以外的善后工作。如就在農村復興委員會成立后的第二個月(1933年6月),南京國民政府就制定了《閩西善后會訂定優待墾荒暫行辦法》,以農村復興委員會為中心展開地方救濟。*《閩西善后會訂定優待墾荒暫行辦法(二十二年六月十四日南京中央日報)》,《農村復興委員會會報》第1卷第2期(1933年7月26日),第93-94頁。而在閩西南軍政委員會(詳后)成立后不久,國民黨對閩西地區連續發動了兩次“清剿”運動:1935年4月至7月,第一期;1935年8月至12月,第二期。*蔣伯英:《閩西革命根據地史》,第311頁。特別是在第二期“清剿”開始以后,國民黨堅持“三分軍事,七分政治”的方針,堅持“清剿”與“善后”同時進行。在“業經完全收復,難民逐漸回籍”的情況下,*《閩西辦理善后》,《時事匯報》第12卷第3期(1934年12月30日),第17頁。國民黨認為“(閩西)現匪氛雖稍靖,但地方元氣未復,善后亟待救濟”。*《潮梅移民閩西墾殖》,《農業周報》第6卷第9期(1937年3月12日),第27-28頁。揆諸鎮壓“福建事變”后國民黨在閩西地區的善后工作,大致包括:(1)由南京衛生署派員在長汀設立臨時醫院;(2)由經濟委員會籌集修建閩西至贛南的公路經費;(3)由農村金融救濟處在長汀設立事務所;(4)由教育廳在閩西設立特種教育處等等。*《閩西辦理善后》,《時事匯報》第12卷第3期(1934年12月30日),第17頁;《閩西善后會注意開墾荒地》,《農業周報》第2卷第40期(1933年10月2日),第20-21頁。國民黨政府當時極為樂觀,“肅清之期,已在不遠”,*《潮梅移民閩西墾殖》,《農業周報》第6卷第9期(1937年3月12日),第27-28頁。認為通過這種種措施,“半年之內,地方即可大概整理就緒”。*《閩西辦理善后》,《時事匯報》第12卷第3期(1934年12月30日),第17頁。

紅軍長征以前,中共中央就決定在中央蘇區設立中央分局(以項英為書記)和中央政府辦事處(以陳毅為主任),同時還成立了中央軍區(由項英擔任司令員兼政委),但是在紅軍主力長征以后,國民黨軍隊相繼侵占了贛南和閩西的全部蘇維埃區域,剩下的紅軍部隊被敵人分割封鎖,分散在贛南和閩西各地堅持斗爭,因此“中央分局和中央軍區實際上并未能發揮統率的作用”。*蔣伯英:《閩西革命根據地史》,第302頁。在這種情況下,長征以前被派往福建軍區牽制敵軍東路軍進攻的獨立第八團和獨立第九團挺進閩西敵后,堅持反抗國民黨的斗爭。其中獨立第八團主要在漳龍一線作戰,獨立第九團主要在巖連寧一線作戰。1934年底至1935年初,張鼎丞沖破層層封鎖,從贛南返回閩西永定,很快就領導紅八團和紅九團于1935年3月在永定下洋長嶺下勝利會師。在召開的紅八團、紅九團領導干部會議上,討論成立了閩西軍政委員會,推舉張鼎丞擔任主席。1935年4月,閩西南軍政委員會第一次會議(即赤寨會議)在永定縣赤寨召開,把閩西軍政委員會充實為閩西南軍政委員會,選舉張鼎丞為主席,鄧子恢為財政部長兼民運部長,譚震林為軍事部長,這“標志著以紅八團和紅九團為主力的閩西、龍巖的游擊戰爭,在戰略指導上,已從中央蘇區第五次反‘圍剿’軍事上的陣地正規戰,從中央紅軍主力長征后的‘保衛蘇區’‘等待主力紅軍回頭’的思想束縛中解放出來,實現了獨立自主長期堅持游擊戰爭的根本轉變”。*符維健主編:《新羅:蘇區豐碑》,中共新羅辦區委組織部、中共新羅區委黨史研究室、中共新羅區直機關黨工委和中共新羅區委黨校2014年版,第71頁。長征以后閩西地區的反善后斗爭,就是在閩西南軍政委員會的領導下展開的。

在國民黨全力善后的情況下,閩西紅軍的反善后斗爭形勢相當嚴峻:

匪首張鼎丞收拾殘余土共,竄回龍巖永定邊境,設立偽西南軍政委員會,自稱主席,于是匪氛死灰復燃,惟殘部雖有偽第八、第九、十七、十八、十九等五團,及兩獨立營,實際人槍不過千余,旋經蔣鼎文率部痛剿于前,粵四路軍黃濤、曾友仁兩師會剿于后,現匪勢已蹙,赤匪全部實力僅有七百左右,其盤據區域,亦僅限于永定、龍巖邊區一帶。*《潮梅移民閩西墾殖》,《農業周報》第6卷第9期(1937年3月12日),第27-28頁。

這份報道出自國民黨,自不免夸大其詞,不過也基本反映了當時閩西南軍政委員會的困窘狀況。對此閩西紅軍在反善后斗爭中堅持開展廣泛的、靈活的、群眾性的、勝利的游擊戰爭,“在軍事上粉碎敵人的‘清剿’,保存有生力量鍛煉現有部隊;在政治上保持黨的旗幟,保持黨與群眾的密切關系;在組織上保持黨的純潔性、戰斗性,保持各地領導骨干安全與團結”。*張鼎丞、鄧子恢、譚震林:《閩西三年游擊戰爭》,張鼎丞等著:《閩西三年游擊戰爭》,福建人民出版社1960年版,第53頁。尤其是靈活性策略,對于反善后斗爭尤為有效。對此金德群回憶說:

土地問題始終是我們同反動派斗爭的一個焦點,反動派策劃組織“農村興復會”,糾集反動地主組織“業主團”,利用保甲制度瘋狂向農民收租奪田,叫囂“抗租者殺”,企圖恢復1929年暴動前的地主封建土地制度。我們則針鋒相對,用種種辦法消滅保甲長和聯保主任中的最反動分子,爭取中間分子使其傾向于我們;或者設法推舉我們的人去當聯保主任,表面上應付國民黨反動派,實際上掩護共產黨游擊隊,保護群眾。*金德群:《民國時期農村土地問題》,紅旗出版社1994年版,第265頁。

金德群在這里所提到的反抗斗爭,實際上就是“白皮紅心”的策略。*蔣伯英:《閩西革命根據地史》,第317頁。殆因按照《“剿匪”區內各省農村土地處理條例》的規定,“被匪分散之田地及其他不動產所引起的糾紛,一律以發還原主,確定其所有權為原則”,*《“剿匪”區內各省農村土地處理條例》,于建嶸主編:《中國農民問題研究資料匯編》第1卷,第599頁。長征以后閩西地區的赤白斗爭,就表現為閩西紅軍領導農民階級反抗國民黨組織的地主豪紳階級“還鄉團”的反攻倒算。*這些“還鄉團”很多是閩西的豪紳地主,比如《中共福建省委報告——閩西的形勢與任務(1929年4月19日)》就指出:“閩西各縣的豪紳地主,聞朱毛到長汀,便四散搬家躲避,逃到漳、廈者甚多。”參見江西省檔案館、中共江西省委黨史研究室編:《中央革命根據地史料選編》上,江西人民出版社1982年版,第63頁。因此反抗國民黨的善后斗爭,就不僅要反抗農村復興委員會,而且還要與農村復興委員會領導下的地主豪紳階級斗爭。

在與國民黨農村復興委員會的斗爭中,閩西紅軍進行了“保護春耕”“保護冬收”的斗爭,如龍巖軍政委員會在1935年10月提出:“冬收快到了……現在全巖的豪紳地主在賣國叛國的國民黨軍閥團匪幫助之下,組織餓死工人、農民的反革命機關——農村興復會,企圖收回已經分給農民的土地和七成五的地租。這一政策的施行,將使全巖二十萬的群眾,即不全數供給軍閥的犧牲,亦將走入饑餓的地獄之中。”*《龍巖軍政委員會關于目前保護冬收及反對收回土地的標語》,傅柒生、陳杭芹主編:《閩西革命史文獻資料》第9輯,古田會議紀念館2013年版,第17頁。閩西紅軍揭露了國民黨農村復興委員會的落后本質和欺騙性,“農村興復委員會就是餓死工農民眾保護豪紳地主統治的機關!農村興復委員會是軍閥賣國賊豪紳地主土棍的反動組織!”,提出了“取消替豪紳地主收回土地的農村興復會!打倒豪紳地主最忠實的走狗,農村興復委員會當權派!……打倒屠殺農民的反革命機關——農村興復會!”等主張。*《龍巖軍政委員會關于目前保護冬收及反對收回土地的標語》,傅柒生、陳杭芹主編:《閩西革命史文獻資料》第9輯,第15頁。而在與地主豪紳階級的斗爭中,閩西紅軍也同樣采取靈活性策略,如曾領導“保田運動”的魏金水回憶:

我們黨分析,地主有三種態度:一是又是地主又是官的,或是靠山硬的,死頑固,堅決要收租;二是當年“吃桐油吐生漆”里的一部分人,心有余悸,擔心再吃大虧,表示不干了;三是在觀望的,收得來也跟著收,收不來也不去冒險,不當出頭鳥,這種地主為數最大。對第一種地主,我們堅決要殺,確實也殺了幾個;對表示不干的地主,則保證他的安全;同時爭取了中間狀態的地主,最后把頑固不化的地主孤立起來。*魏金水:《奇跡從何而來——憶閩西保衛土地革命果實的斗爭》,《黨史研究與教學》1983年第2期,第2-20頁。

張鼎丞的回憶可以作為補充,“我們當時還注意運用兩面政策,用各種辦法消滅保甲長中的最反動分子,爭取中間分子成為‘腳踏兩只船’的兩面派。有些地區則布置‘身在曹營心在漢’‘白皮紅心’的革命兩面派去充當保甲長和壯丁隊長”。*張鼎丞、鄧子恢、譚震林:《閩西三年游擊戰爭》,張鼎丞等著:《閩西三年游擊戰爭》,第54頁。經過兩年多的反善后斗爭,閩西地區出現“除了個別干部叛變,極少數的黨組織被破壞外,絕大部分都被保存下來”的良好局面。*張鼎丞、鄧子恢、譚震林:《閩西三年游擊戰爭》,張鼎丞等著:《閩西三年游擊戰爭》,第54頁。

四、結語

中央蘇區在外部從始至終面臨著國民黨在軍事上的“圍剿”,在內部從始至終面臨著各種赤白斗爭,因此對中央蘇區的研究就不可能不考慮國民黨的政策演變。雖然閩西早期的農村復興委員會是閩西善后委員會的下屬機構,但是不論是善后委員會,還是農村復興委員會,都遠不是國民黨第十九路軍發動“福建事變”的結果,而是國民黨在“圍剿”中央蘇區時的既定計劃,而且這種計劃從一開始就上升到中央層面。梳理長征前后中央蘇區所面臨的外部政策環境,可看出這種善后政策在中國共產黨領導的反善后斗爭下,未能達成其既定目標。而南京國民政府所謂的“善后”實際上代表了其對現代化建設的理解,在此過程中,國民黨的先天性缺陷暴露無遺。正如章乃文所說:“他們還都是頭痛醫頭,腳痛醫腳的方法,只是從‘靜’的方面去了解,去分析,所以他們所觀察的,分析的,無論如何只停留在‘量’的原因,而不能從‘質’的上面去觀察,去解剖。”*章乃文:《一九三六年(增訂第4版)》,樂華圖書公司1936年版,第203頁。因此長征前后閩西地區的善后與反善后斗爭,應當視為國共兩黨在基層社會改造上的博弈,這種博弈已經預示了中國革命的最終命運。

責任編輯:魏烈剛

The Struggles between the Aftermath and Anti-aftermath in Western Fujian Province before and after the Long March——Centering on the Rural Reconstruction Committee (1933-1935)

Zhu Xinwu

After the failure of the Fifth Anti-encirclement Campaign of the Central Soviet Area, the CPC Central Committee and the Central Red Army withdrew from the Central Soviet Area. The Kuomintang began to proceed with the aftermath of the Central Soviet Area in accordance with the established plan. In this process, the Nanjing National Government set up the Rural Reconstruction Committee, which made its focus on the southern Jiangxi and western Fujian. Under the leadership of the CPC, however, the Red Army of western Fujian persisted in the fierce struggle against the Kuomintang. Especially after founding the Southwestern Fujian Military and Political Committee in April 1935, when the organization and command reunified, the struggle against the Kuomintang Rural Reconstruction Committee continued and finally effectively safeguarded the results of the land revolution in western Fujian. The struggles between the aftermath and anti-aftermath of the western Fujian before and after the Long March should be regarded as a game between the CPC and the Kuomintang at the grass-roots level, the result of which has already predicted the ultimate destiny of Chinese revolution.

Western Fujian Province; the Anti-aftermath struggles; the Rural Reconstruction Committee; the Southwestern Fujian Military and Political Committee

10.16623/j.cnki.36-1341/c.2017.02.003

朱新屋,男,福建師范大學馬克思主義學院副教授、碩士生導師,歷史學博士。(福建福州 350117)

福建師范大學青年教師成才基金項目“中國共產黨與福建省抗敵后援會研究(1937-1945)”(VJ-1408)