口腔干燥綜合征常見證候及證候要素文獻與臨床研究

丁 洋 韓建民 陶 琳 劉 賡 沈 晨 孟 夢 侯亞男 張聲生

(1 首都醫科大學附屬北京中醫醫院消化中心,北京,100010; 2 北京中醫藥大學東直門醫院,北京,100700;3 北京大學口腔醫院,北京,100081)

口腔干燥綜合征常見證候及證候要素文獻與臨床研究

丁 洋1,2韓建民3陶 琳1劉 賡1沈 晨1孟 夢1侯亞男1張聲生1

(1 首都醫科大學附屬北京中醫醫院消化中心,北京,100010; 2 北京中醫藥大學東直門醫院,北京,100700;3 北京大學口腔醫院,北京,100081)

目的:探討中醫文獻及臨床調查口腔干燥綜合征證候及其證候要素分布特點。方法:通過檢索文獻,選取2000—2015年有關口腔干燥綜合征中醫辨證文獻,建立Epidata2.0數據庫,應用SPSS 17.0進行描述性統計分析。結果:在文獻研究方面,有關口腔干燥綜合征出現頻率大于10%的常見證候類型依次為:肺陰不足、胃陰不足、陰虛火旺、肝腎陰虛、腎陰不足;出現頻率≥5%的病位類證候要素分別為:肺、腎;≥5%的病性類證候要素為:陰虛、火。臨床調查方面,出現頻率大于10%的常見證后類型依次為:肺陰不足、氣陰兩虛、胃陰不足、肝腎陰虛;出現頻率≥5%的病位類證候要素分別為:肺;≥5%的病性類證候要素為:陰虛、火。結論:口腔干燥綜合征的辨證分型復雜多樣,證候要素相對簡約,對臨床辨證論治起到執簡馭繁的作用。

口腔干燥綜合征;證候;證候要素;文獻分析;臨床調查

口腔干燥綜合征,是指以口鼻眼干燥為主要癥狀,具體表現為口干、唾液分泌量明顯減少、皮膚光澤性差、干燥、瘙癢,常伴有不同程度的眼干、無淚、鼻腔結痂、吞咽困難等表現。本病多發生于中老年女性,病因主要與患者因病毒感染、遺傳問題而誘發的自身免疫性疾病密切相關[1-3]。患者常因口腔干燥為主要癥狀表現,常常嚴重影響生活質量、降低患者健康水平。中醫依據其臨床主要表現,將本病歸屬于“燥癥”范疇,并對本病的治療積累了經驗和優勢,但有關中醫藥領域對本病的辨證論治存在差異,嚴重制約著中醫藥對本病的臨床療效的推廣和深入的研究[4-5]。本研究擬通過總結分析口腔干燥綜合征的文獻資料及臨床調查兩方面進行研究,總結口腔干燥綜合征常見證候及證候要素的分布特點,從而為中醫藥對本病的進一步研究提供理論支持。

1 資料與方法

1.1 文獻來源 文獻方面筆者檢索2000—2015年有關口腔干燥綜合征中醫證候的文獻進行分析,數據庫主要涉及《中國學術期刊全文數據庫》《中國生物醫學文獻數據庫》《中文科技期刊數據庫(全文版)》。臨床方面,所有調查患者均來源于2015年8月至2016年8月在首都醫科大學附屬北京中醫醫院脾胃科門診及住院患者,共72例。其中男22例,女50例,年齡段在28~70歲之間,平均年齡(42.25±15.43)歲;病程(13.25±8.32)年。

1.2 檢索策略 依次打開文獻數據庫的頁面,點擊進入電子檢索的界面,將關鍵詞或題名“口腔干燥綜合征”“口腔干燥綜合征”“口腔干燥征”輸入完成第一次檢索,在第一次檢索結果界面的二次結果檢索欄中別用“中醫”“證候”“辨證分型”為關鍵詞進行第二次的文獻數據檢索。

1.3 納入標準 文獻方面,經西醫臨床診斷標準明確診斷為口腔干燥綜合征,且文獻中有中醫證候相關記載。臨床方面,依照Navazesh診斷標準[6],經風濕免疫科和口腔科診斷。

1.4 排除標準 文獻方面,對于疾病診斷不明確、無中醫證候的相關記載,以及內容雷同的文獻則不予納入本分析研究。臨床方面,1)因腫瘤所致的干燥癥;2)因放化療所致的口腔干燥癥;3)明顯的藥物性所致口腔干燥癥;4)假性口干患者;5)口腔黏膜存在器質性病變患者;6)嚴重的心、腦、腎、肝、消化系統、血液系統等疾病患者;7)患者不同意參加調查研究者。

1.5 臨床調查表的制定及證候調查方法 筆者在檢索文獻資料的基礎上,參考《中醫病癥診斷療效標準》《中藥新藥臨床研究指導原則》,制定《口腔干燥綜合征信息采集表》。證候調查主要通過調查表對調查對象的中醫癥狀、體征、舌脈象進行記錄,通過調查專家進行分析、辨證,得出中醫證候分型。

1.6 數據的規范與數據庫的建立

1.6.1 數據庫的建立 文獻方面,將納入研究的相關文獻進行摘錄中醫證候,將每篇文獻中的同一證候作為1次計算。由2名研究者背對背各自將文獻資料中的證候名稱進行錄入預定編制的Epidata2.0數據庫,錄入完后進行核對,保存備用。臨床方面,采用Epidata2.0數據庫。

1.6.2 數據庫的規范 對于證候名稱的規范有關文獻研究和臨床調查中,涉及到的辨證的方法主要參照《中醫臨床診療術語證候部分》[7]《中醫證候鑒別診斷學》[8]以及《中醫診斷學》[9]的基礎上進行辨證,如肺陰不足、肺陰虧虛、肺津虧虛等證候,統一歸納為肺陰不足;胃陰不足、胃陰虧虛、中焦不足等,統一歸納為胃陰不足;腎虛、腎陰虛、腎陰不足、腎精虧虛等證候,統一歸納為腎陰虛。其余對于肝陰虛、腎陰虛等證候,則進行合并稱為肝腎陰虛證;對于無參考資料支持的證候類型,則要求保留證候類型原貌進行分析。對于復合證候,我們依據上述標準進行拆分,如肝腎陰虛兼氣血不足,拆分為肝腎陰虛、氣血不足2種證候類型。

對于證候要素的拆分和提取有關文獻研究和臨床調查結果的證候類型,有關證候要素的提取(包括病位類證候要素和病性類證候要素),主要依靠《中醫臨床診療術語 證候部分》[7]《中醫證候鑒別診斷學》[8]以及《中醫診斷學》[9]進行拆分研究,結合近年來有關中醫藥“973”課題項目《證候規范及其與疾病、方劑相關的基礎研究》中有關證候要素的初研究結果進行分析研究[10-12]。如肝腎陰虛證,按上述標準,我們將該證候拆分為病位類證候要素為:肝、腎;病性類證候要素為:陰虛。

1.7 數據分析 分別對文獻研究和臨床調查各自建立數據庫,并對各自數據庫的數據進行錄入,數據庫采用Epidata2.0軟件進行建立保存和數據庫導出。統計方法我們采用SPSS 17.0統計軟件,分別對文獻研究和臨床調查數據進行描述性統計分析。

2 結果

文獻分析方面,我們共下載涉及口腔干燥等文章413篇,其中符合檢索要求和納入分析要求的文獻資料34篇,錄入證候頻次共136次。臨床調查方面,我們共調查72例患者,共出現經驗性辨證12種類型,共98頻次。

2.1 證候類型的分布 文獻研究方面,在納入研究的34篇文獻資料中,出現證候類型15種,經證候名稱規范后為10種,共出現頻次為136次;其中10種證候類型按出現頻次及名稱排序,如表1所示;而出現在前5位的證候類型共115次,占證候出現頻次的84.56%。

臨床調查方面,72例患者辨證未12種證候類型(包含復合證候類型拆分結果),共出現頻次98次。出現頻次在前5位的證候類型占80次,占臨床調查總頻次的81.63%,具體癥候類型名稱、頻次、頻率如表1所示。證候頻率(%)=出現頻次÷總頻次×100%。

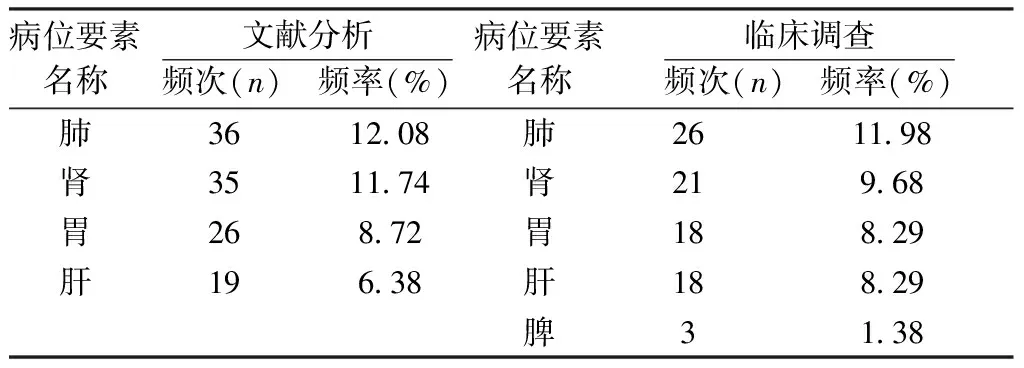

2.2 證候要素的分析 文獻分析方面,在納入分析的34篇口腔干燥征文獻中出現證候類型15種,經證候名稱規范后為10種,共出現頻次為136次,從中提取證候要素13種,累計出現頻次為298次;其中4種為病位類,出現頻次116次(38.93%),9種為病性類出現頻次182次(61.07%)。在臨床調查中,72例患者經辨證后,共出現經驗性辨證12種類型,共出現頻次98次,從中提取證候要素14種,累計出現頻次為217次;其中有5種為病位類,出現頻次為86次(39.63%),有9種為病性類,出現頻次為131次(60.37%)。具體證候要素類型、頻次、頻率如表2、3所示。證候要素頻率(%)=出現頻次÷總頻次(病位類+病性類)×100%。

表1 頻次在前10位的證候類型

表2 口腔干燥癥文獻分析、臨床調查病位類證候

表3 口腔干燥癥文獻分析、臨床調查病性類證候

3 討論

中醫藥對疾病的認識、療效的提高、治療經驗的推廣,很大程度上離不開廣大醫務工作者及其科研工作者的認同和共識,那么如何達到對同一疾病的診治及其治療方案、效果的評價,離不開中醫藥學的規范化、標準化,這一規范化包含了廣大學者對中醫病、證、癥狀等描述、術語的規范化。本研究就對于口腔干燥征這一疾病而言,積極對本病的診治描述用語的標準化,有助于提高本病的深入研究和臨床多中心的協作,為我們研究者今后臨床診治和科研工作提供一定的理論依據。

依據我們對本病的文獻分析表明[13-15],臨床各醫家對本病的辨證有正虛和邪實之分,且虛實夾雜亦不少見,見解各異。本研究在眾多文獻報道的基礎上,對文獻資料及臨床調查兩方面進行分析,我們發現,在文獻研究方面,有關口腔干燥綜合征10種證候類型依據文獻資料頻次排名為:肺陰不足、胃陰不足、陰虛火旺、肝腎陰虛、腎陰不足、氣陰兩虛、陰血虧虛、肺燥津虧、血虛風燥、氣滯血瘀;其中肺陰不足、胃陰不足、陰虛火旺、肝腎陰虛、腎陰不足5種類型出現頻率大于10%,體現出本病常見證候類型以虛證為主。臨床調查方面,對調查的72例患者的辨證后,發現本病存在12種證候類型(包括拆分后的復合證候),12種證候類型依據臨床調查頻次排名為:肺陰不足、氣陰兩虛、胃陰不足、肝腎陰虛、腎陰不足、陰虛火旺、氣血不足、肺燥津虧、血虛風燥、肝郁氣滯、肝郁脾虛、脾胃虛弱;其中肺陰不足、氣陰兩虛、胃陰不足、肝腎陰虛4種類型出現頻率大于10%,臨床調查亦體現出本病常見證候類型以虛證為主,且與文獻資料分析可見常見證候類型(出現頻率大于10%)基本一致,兩方面研究都體現出本病以虛證為主的病機特點,為治療本病提供一定的辨證組方思路。

我們通過對本病的證候要素進行分析研究發現,在文獻研究方面,出現頻率≥5%的病位類證候要素分別為:肺、腎;≥5%的病性類證候要素為:陰虛、火。由此可見,文獻資料反映出本病病位在肺、腎;以陰虛、火為主要本病的致病因素,且常見致病因素常單獨或兼雜致病,發病體現出以虛證為主,提示本病治療需以滋陰、生津、清火為主,在補虛的同時,不忘清火。而在臨床調查研究方面,出現頻率≥5%的病位類證候要素分別為:肺;≥5%的病性類證候要素為:陰虛、火。由此可見,文獻資料反映出本病病位在肺、腎;以陰虛、氣虛為主要本病的致病因素,發病體現出以虛證為主,提示本病治療需以滋陰、生津、益氣為主,治療主旨強調了氣陰損傷是本病發病過程中的重要環節。

辨證論治是中醫藥的核心內容,本研究以口腔干燥綜合征的文獻資料分析和臨床調查兩方面進行研究,文獻分析彰顯出不同醫家、不同區域對口腔干燥綜合征的中醫證候辨證存在數目繁多,且辨證、證候的術語描述不夠規范。另一角度從文獻資料分析和臨床調查兩方面反映出,文獻除了虛證在本病的關鍵病機外,還強調火(虛火)在本病發病過程中重要作用,體現出滋陰同時不忘降火;臨床調查可能主要面對北京地區患者,本方面主要體現出氣陰虛損的主要機制。可見證候辨證的規范化、標準化需要國內多個代表區域的學者參與研究,以全面涵蓋國內對本病的認識和規范化、標準化的制定[16-18]。綜上所述,該研究通過對口腔干燥綜合征證候特點的分析,發現了客觀、詳實地掌握證候要素,對我們制定治療思路起到了執簡御繁的作用。且通過對證候要素的提取,更好地體現中醫治療本病的理論思想,增加了臨床診治疾病的實用性、可操作性,為臨床分析、治療口腔干燥綜合征提供了一定的理論基礎。

[1]Jensen JL,Barkvoll P.Clinical implications of the dry mouth.Oral mucosal diseases[J].Ann NY Acad Sci,1998,842(15):156-162.

[2]Pajukoski H,Meurman JH,Halonen P,et al.Prevalence of subjective dry mouth and burning mouth in hospitalized elderly patients and outpatients in relation to saliva,medication,and systemic diseases[J].Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod,2001,92(6):641-649.

[3]Chneyer LH,Pigman W,Hanahan L,et al.Rate of flow of human parotid,sublingual and submaxillary secretions during sleep[J].J Dent Res,1956,35(2):109-114.

[4]聶彥閣,王福斌,王晶.路氏潤燥湯治療原發性干燥綜合征口干療效對照研究[J].世界中醫藥,2016,11(7):1230-1232.

[5]朱克儉.疑似復雜證候之辨析[J].世界中醫藥,2016,11(6):941-945.

[6]張忠有.分析中藥治療口腔干燥綜合癥的療效[J].中國現代藥物應用,2015,9(1):220-221.

[7]國家技術監督局.中華人民共和國國家標準·中醫臨床診療術語證候部分[S].北京:中國標準出版社,1997.

[8]姚乃禮.中醫證候鑒別診斷學[M].2版.北京:人民衛生出版社,2005.

[9]季紹良.中醫診斷學[M].北京:人民衛生出版社,2002:135-161.

[10]中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞[M].北京:科學出版社,2004:58-80.

[11]朱文鋒.證素辨證學[M].北京:人民衛生出版社,2008:162-229.

[12]王天芳,杜彩鳳,王慶國,等.基于癥候要素及病證結合建立證候診斷標準的思路[J].中西醫結合學報,2009,10(7):901-904.

[13]戴潔梅,朱飛,王薇萍.養陰增液湯治療干燥綜合癥的療效及對血液流變學的影響[J].四川中醫,2013,31(5):69-71.

[14]時潔,錢先.運用津血同源理論論治干燥綜合征合并焦慮癥探析[J].江蘇中醫藥,2016,48(1):42-44.

[15]陳戰瑞.原發性干燥綜合征系統表現及治療進展[J].中國醫學創新,2013,10(24):153-156.

[16]姚宏亮,朱可建.原發性干燥綜合征的發病機制及治療進展[J].國際皮膚性病學雜志,2013,39(5):284-285.

[17]陳素云,孫桂芳.滋陰潤燥生津組方治療干燥綜合征療效觀察[J].中國社區醫師,2015,5(3):77-79.

[18]朱代遷,王志剛.淺議燥邪與干燥綜合征之論治[J].亞太傳統醫藥,2016,12(3):77-78.

(2016-09-10收稿 責任編輯:徐穎)

Literature Research and Clinical Investigation on Common Syndromes and Syndrome Factors of Xerostomia

Ding Yang1,2, Han Jianmin3, Tao Lin1, Liu Geng1, Shen Chen1, Meng Meng1, Hou Yanan1, Zhang Shengsheng1

(1BeijingHospitalofTCM,Beijing100010,China; 2DongZhiMenHospital,Beijing100700,China; 3PekingUniversityHospitalofStomatology,Beijing100081,China)

Objective:To analyze the distribution characteristics of common syndromes and syndrome factors of xerostomia in literature researches and clinical investigations.Methods:Through selecting TCM literature about the syndrome differentiation of xerostomia from 2000-2015, build Epidata 2. 0 database and use SPSS 17. 0 to make descriptive statistical analysis.Results:In the aspect of literature research, the occurrence frequency of the following syndromes of xerostomia are higher than 10%:lung-yin deficiency, stomach-yin deficiency, yin deficiency with effulgent fire, liver-kidney yin deficiency, kidney-yin deficiency. The disease locations whose occurrences frequency are higher than 5% are lung and kidney. The disease nature whose occurrence frequency are higher than 5% are yin deficiency and fire. In the aspect of clinical investigation, the occurrence frequency of the following syndromes are higher than 10%:lung-yin deficiency, qi-yin deficiency, stomach-yin deficiency, liver-kidney yin deficiency. The disease location whose occurrence frequency is higher than 5% is lung. The disease nature whose occurrence frequency are higher than 5% are yin deficiency and fire.Conclusion:Although there are a great number of syndromes when it comes to xerostomia, the syndrome factors of the disease are not complicated, which exerts positive influence on the syndrome differentiation in clinical practice.

Xerostomia;Syndromes;Syndrome factors;Literature research; Clinical investigation

北京市自然科學基金項目(編號:7164265)——調肝理脾方治療口腔干燥綜合征的機制研究;國家自然科學基金項目(編號:81400560)——丹參和麥門冬促唾液分泌的機制及在義齒黏附劑中的緩釋調控

丁洋(1980.03—),男,主治醫師,中醫內科學博士在讀,從事脾胃病中醫藥防治與研究,E-mail:archibald2004@126.com

張聲生(1964.11—),男,教授,博士研究生導師,從事中醫藥防治消化系統疾病的臨床與基礎研究,E-mail:zhss2000@163.com

R241.6

A

10.3969/j.issn.1673-7202.2017.04.056