川北丘區玉米改土培肥高產增效技術研究

稅紅霞+王秀全+盧庭啟+張華+蔣曉芳+何丹+龐啟華

摘 要:該文針對川北丘區土壤耕層“淺實少”和質量下降等問題,采用裂區設計研究秸稈還田對川北丘區對玉米產量、病蟲害發生及土壤物理特性的影響,為川北丘區玉米改土、高產增效提供理論依據。結果表明:(1)秸稈還田特別是免耕處理能獲得較高的產量;采用秸稈還田,穗粗與產量的相關性最大,行粒數、穗粗對產量的直接通徑系數為正值,穗粗對產量直接作用最大,秸稈還田處理可能通過增加穗粗來提高產量;(2)采用秸稈還田處理,4個副處理的莖腐病平均發病率、螟蟲平均受害率比秸稈不還田處理要高,但紋枯病平均病情指數比秸稈不還田處理低,秸稈還田可能增加了玉米的病蟲害發生風險;(3)在0~20cm土層,秸稈還田壟作輪耕的處理緊實度小,孔隙度最大,田間持水量最大,秸稈還田增施有機肥的容重最小。20~40cm土層,秸稈不還田增施有機肥的緊實度最小、孔隙度最大,秸稈不還田免耕處理的田間持水量最大,秸稈還田壟作輪耕處理的容重最小。秸稈還田可能對0~20cm土層的作用較明顯,土壤緊實度變小,孔隙度增大,容重降低以及田間持水量增大,而對20~40cm土層的作用不明顯。

關鍵詞:秸稈還田;玉米;產量;土壤物理特性

中圖分類號 S513 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731(2017)02-03-0013-04

川北丘區土壤耕層瘠薄、耕地質量下降等問題,嚴重影響了玉米的生長發育,最終導致玉米產量不高、抗逆性差。為實現農業的高產、高效、可持續發展,需要首先解決土壤問題。為此,本文通過研究秸稈還田與不還田處理對玉米產量的影響及對土壤的作用,為川北丘區玉米改土、高產增效提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 供試材料 供試玉米品種為成單30。

1.2 試驗設計 采用裂區設計,共8個處理,主處理:A1(秸稈就地覆蓋還田);A2(不還田)。副處理:B1(免耕);B2(壟作輪耕);B3(增施有機肥30 000kg/hm2);B4(播前耕整)(CK)。種植密度48 000株/hm2,行距0.7m,株距29.7cm,小區面積100m2,重復3次。

1.3 田間實施 4月1日澆足底水后直播。底肥用量如下:有機肥600kg/hm2(N∶P∶K=5∶5∶5),硫酸鉀150kg/hm2,復合肥225kg/hm2(N∶P∶K=15∶15∶15),采用一次性施肥,混合后深施于溝內,5月5日追施尿素150kg/hm2,作攻苞肥。播種后噴施金玉捷作芽前除草1次;苗期用氯氰菊酯連續治地下害蟲2次,后期不防蟲不防病,便于病蟲害發生發展的調查研究。

1.4 調查項目及方法

1.4.1 農藝性狀及產量 (1)產量:小區實收計產,并折算成標準含水量(14%)的產量。(2)產量構成因素:包括穗長、穗粗、禿尖、穗行數、行粒數、千粒重等,按照單穗平均法每小區取20個樣穗考種,采用區試標準與方法調查,平均值比較。

1.4.2 病蟲害調查 (1)玉米螟:每小區調查5點,每點調查20株,共100株。在玉米大喇叭口期和乳熟期調查2次。(2)莖腐病:每小區調查5點,每點調查20株。乳熟后期調查。(3)紋枯病:每小區調查5點,每點調查20株。蠟熟期調查。

1.4.3 土壤物理性狀 一般在玉米收獲后,每小區選取代表性的3點0~20cm、20~40cm 2個土層土樣對土壤物理性狀進行監測。(1)土壤堅實度:選用TYD-2型土壤緊實度儀。(2)容重:采用環刀法測定,環刀體積100cm3。分別烘干用環刀取得的2個土層原狀土,稱重,重量與體積比值即為容重(單位g/cm3)。以3個樣點的平均數代表小區水平。(3)總孔隙度:用環刀分別取0~20cm、20~40cm原裝土,水中浸泡一晝夜,取出馬上稱重-烘干-再稱重,水的體積比總體積即為總孔隙度。以3個樣點的平均數代表小區水平。(4)田間持水量:采用環刀法,用環刀分別取0~20cm、20~40cm 2個土層原狀土上下加濾紙后蓋好(A樣),同時在各層采集一些散土,烘干,過1mm孔徑土壤篩,裝入另一環刀,裝滿為止(B樣)。將原狀土同環刀(A樣)一起放入水中飽和一晝夜(面水不能淹沒環刀頂);將A樣蓋子打開,連同濾紙一起放在B樣上,并使2個環刀緊密接觸,經過8hA、B樣之間吸水;采用烘干法測定吸水后的A樣含水量(即田間持水量)。以3個樣點的平均數代表小區水平。

2 結果與分析

2.1 不同處理對玉米產量的影響

2.1.1 不同處理的玉米農藝性狀及產量變化 由表1可知,行粒數最多的是A2B3,最少的是A1B4;穗長最長的是A1B1,穗長最短的是A1B3;禿尖最長的是A2B2,最短的是A1B3。各處理之間的穗行數、穗粗差異較小。穗數最高的是A1B3,最低的是A2B1;千粒重最高的是A1B3,最低的是A2B2;出籽率最高的是A2B3,最低的是A2B2;產量最高的是A2B3,其次是A1B1,采用秸稈還田處理的產量分別排在2、3、5、6位。表明秸稈不還田、增施有機肥的方式能獲得高產,秸稈還田、免耕的方式能獲得較高的產量。秸稈不還田、壟作輪耕的方式不能獲得很好的產量收益。

2.1.2 不同處理的農藝性狀與產量的關系

2.1.2.1 秸稈還田方式下各農藝性狀與產量的相關性及通徑分析 由表2可知,采用秸稈還田方式,穗粗與產量的相關性最大,且呈極顯著正相關,其余性狀與產量相關性不顯著。說明秸稈還田處理,穗粗對產量的影響大。由表3可知,行粒數、穗粗對產量的直接通徑系數為正值,穗粗對產量直接作用最大,通徑系數為0.844 5。從間接系數來看,行粒數通過穗粗所起的間接效應為正值,穗粗通過行粒數所起的間接效應為正值。

2.1.2.2 秸稈不還田方式下各農藝性狀與產量的相關性及通徑分析 由表4可知:采用秸稈不還田的方式,行粒數、穗粗、千粒重、出籽率分別與產量呈極顯著正相關,且相關性大小依次為穗粗>行粒數>出籽率>千粒重。其余性狀與產量相關度小。表明秸稈不還田處理,穗粗、行粒數、出籽率和千粒重對產量的影響大。由表5可知:行粒數、千粒重對產量的直接通徑系數為正值,行粒數對產量直接作用最大,通徑系數為0.785 4。從間接系數來看,行粒數通過千粒重所起的間接效應為正值,千粒重通過行粒數所起的間接效應為正值。

2.2 不同處理對玉米病蟲害發生情況的影響 由表6得出,玉米螟大喇叭口期受害率最高的是A1B3,乳熟后期受害率最高的是A1B2,莖腐病發病率最高的是A1B3,紋枯病病情指數最高的是A1B4。秸稈還田處理的4個副處理的莖腐病平均發病率、螟蟲平均受害率比秸稈不還田處理要高,但紋枯病平均病情指數比秸稈不還田處理低。

2.3 不同處理對土壤物理特性的影響

2.3.1 不同處理對土壤緊實度的影響 由表7可知:0~20cm土層,A2B1的緊實度最大,A1B2緊實度最小,秸稈不還田免耕與秸稈還田處理差異顯著;20~40cm土層,A1B1的緊實度最大,A2B3的緊實度最小,各處理間差異不顯著。在0~20cm土層,秸稈還田壟作輪耕的處理緊實度小,有利于作物耕種。

2.3.2 不同處理對土壤孔隙度的影響 由表8可知:0~20cm土層,A1B2的孔隙度最大,A1B4的孔隙度最小,二者之間有顯著差異。總趨勢是秸稈還田處理的孔隙度比秸稈不還田處理的孔隙度要小;20~40cm土層,A2B3的孔隙度最大,A1B2的孔隙度最小,各處理差異不顯著。0~20cm土層,秸稈還田壟作輪耕處理的孔隙度最大,土壤的通透性更好。

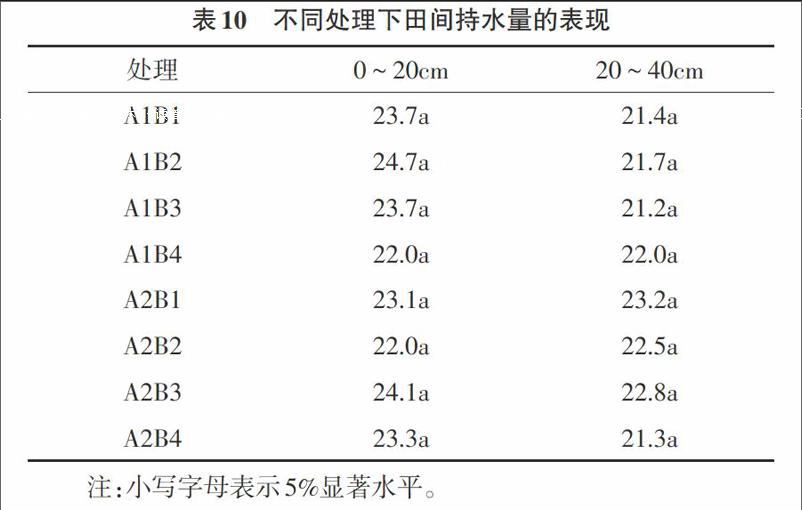

2.3.3 不同處理對土壤容重的影響 由表10可知:0~20cm土層,容重最大的是A2B2,容重最小的是A1B3,各處理差異不顯著;20~40cm土層,容重最大的是A2B4,容重最小的是A1B2,各處理間有顯著差異。20~40cm土層,秸稈還田壟作輪耕處理的容重最小,說明該處理的土壤可能有機質含量高,結構性好。

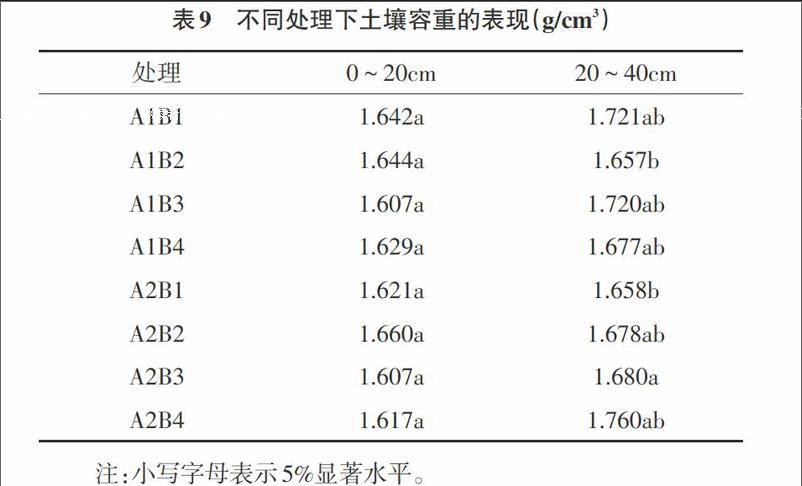

2.3.4 不同處理對田間持水量的影響 0~20cm土層,田間持水量最大的是A1B2,田間持水量最小的是A1B4,各處理差異不顯著;20~40cm土層,田間持水量最大的是A2B1,田間持水量最小的是A1B3,各處理差異不顯著。0~20cm土層,秸稈還田壟作輪耕處理的田間持水量是最大的,說明在該處理下,土壤能保持最大的田間持水量,有利于提供給作物更多的水分。而在20~40cm土層,秸稈不還田免耕處理下的土壤持水量最大,說明沒有秸稈還田,但免耕可以讓土壤保持較多的水分;而秸稈處理、增施有機肥對田間持水量的影響較小。

3 討論

3.1 秸稈還田對產量的作用 本研究表明,秸稈還田特別是免耕處理能獲得較高的產量。這可能是因為免耕覆蓋可以促進玉米根的生長[1],秸稈還田后可增加作物的光合面積,促進干物質的積累與分配,最終影響到產量和經濟效益[2]。楊志平等[3]研究表明,秸稈還田對作物的光合特性有明顯的調控作用,使作物的光合作用處于較高水平,從而為作物的正常生長發育、產量的提高提供了物質保障。也有研究表明,秸稈還田可以延長玉米灌漿期,促進干物質積累,顯著提高產量[4]。采用秸稈還田處理,穗粗與產量的相關性最大,對產量的直接作用最大,表明秸稈還田處理可能通過增加穗粗來提高產量。這與卜玉山等[5]的研究結果不一致,他認為秸稈還田處理提高了玉米的百粒重、穗長和穗粒數。效可能因試驗環境和材料等不同而異。

3.2 秸稈還田對玉米抗性的作用 采用秸稈還田處理,4個副處理的莖腐病平均發病率、螟蟲平均受害率比秸稈不還田處理要高,但紋枯病平均病情指數比秸稈不還田處理低,秸稈還田可能增加了玉米的病蟲害發生風險,有待進一步的試驗研究。

3.3 秸稈還田對土壤改良的作用 本研究發現,在0~20cm土層,秸稈還田壟作輪耕的處理緊實度小,孔隙度最大,田間持水量最大,秸稈還田增施有機肥的容重最小。這與李瑋等[6]采用秸稈還田和施肥對砂姜黑土理化性質及小麥-玉米產量的影響的研究結果一致,他認為逐年連續全量秸稈還田,能起到疏松土壤、降低土壤容重、增強土壤蓄水能力、增加孔隙度的作用。此外,勞秀榮等[7]研究發現秸稈還田可以降低耕層土壤容重,增加土壤孔隙度,改善通氣狀況;同時,秸稈還田為土壤微生物提供了豐富的能源和營養物質,激活酶的活性,從而促進了土壤中各種養分的有效轉化。楊志平等[8]研究表明秸稈還田可以很好地保持水土,保蓄水分。孫偉洪[9]發現秸稈還田與砂壤容重和中壤孔隙度的關系密切,單施秸稈對降低土壤容重,提高孔隙度明顯優于單施化肥,改善了土壤物理性質的改良。20~40cm土層,秸稈不還田增施有機肥的緊實度最小、孔隙度最大,秸稈不還田免耕處理的田間持水量最大,秸稈還田壟作輪耕處理的容重最小。在本試驗中,秸稈還田可能對0~20cm土層的作用較明顯,土壤緊實度變小,孔隙度增大,容重降低以及田間持水量增大,而對20~40cm土層的作用不明顯。

參考文獻

[1]R MONNEVEUX,QUILEROU E,SANCHEZ C,et al.Effect of zero tillage and residues conservation on continuous maize cropping in a subtropical environment(Mexico)[J].Plant and Soil,2006,279(12):95-105.

[2]武繼承,楊永輝,鄭惠玲,等.不同水分條件對小麥-玉米兩熟制作物生長和水分利用的影響[J].華北農學報,2010,25(1):126-130.

[3]楊志平,周懷平,李紅梅.旱地玉米秸稈還田秋施肥的增產培肥效應[J].干旱地區農業研究,1999,7(4):10-15.

[4]李志勇,王璞,魏亞萍.不同施肥條件下夏玉米的干物質積累、產量及氮肥利用效率[J].華北農學報,2003,18(4):91-94.

[5]卜玉山,苗果園,紹海林,等.對地膜和秸稈覆蓋玉米生長發育與產量的分析[J].作物學報,2006,32(7):1090-1093.

[6]李瑋,喬玉強,陳歡,等.秸稈還田和施肥對砂姜黑土理化性質及小麥-玉米產量的影響[J].生態學報,2014,34(17):5052-5061.

[7]勞秀榮,孫偉紅,王真,等.秸稈還田與化肥配合施用對土壤肥力的影響[J].土壤學報,2003,40(4):618-623.

[8]楊志平,周懷平,李紅梅,等.早農區秸稈還田秋施肥對春玉米產量及水分利用效率的影響[J].農業工程學報,2001,17(6):49-52.

[9]孫偉紅.長期秸稈還田改土培肥綜合效應的研究[D].泰安:山東農業大學,2004.

(責編:張宏民)