基于進化博弈的勞資心理契約模式研究

(重慶師范大學 經濟與管理學院,重慶 401331)

基于進化博弈的勞資心理契約模式研究

吳國東,汪 翔

(重慶師范大學 經濟與管理學院,重慶 401331)

心理契約是勞資雙方長期博弈的結果。勞資雙方策略選擇的初始比例決定了最終的心理契約模式。如果一開始資方選擇強硬策略的比例較高,而勞方選擇強硬策略的比例較低,那么最終可能會形成“強企業,弱勞工”的心理契約模式;反之,則可能會形成“弱企業,強勞工”的心理契約模式。而“強企業,強勞工”和“弱企業,弱勞工”心理契約模式均不構成進化穩定均衡。

勞資沖突;心理契約模式;進化博弈

一、引言

心理契約是勞資雙方在正式合同之外的無形契約,是勞資雙方對相互權利和義務的心理認知。這種心理認知并不是先天存在的,而是勞資雙方長期博弈和長期沖突的結果。在勞資關系中,形成了不同的心理契約模式,下面通過進化博弈論進行分析。

二、心理契約的進化博弈模型

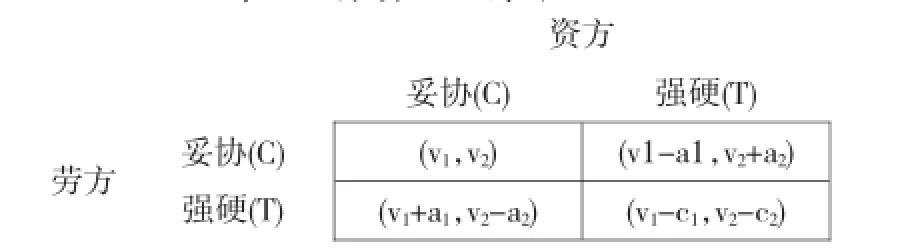

假設勞資雙方都有兩種策略,妥協(C,Compromise)和強硬(T,Tough)。當雙方都妥協時,雙方的收益為vi,i=1,2。其中下標1指代勞方,下標2指代資方。當一方妥協而另一方強硬時,妥協方的收益下降,強硬方的收益上升,妥協方的收益為vi-ai,強硬方的收益為vj+aj;當雙方都強硬時,形成勞資沖突,勞資沖突的成本為ci,雙方的凈收益為vi-ci。由于勞資沖突對雙方而言往往都是得不償失的,所以假定ci>vi>ai,i=1,2。如表1。

表1 勞資進化博弈模型

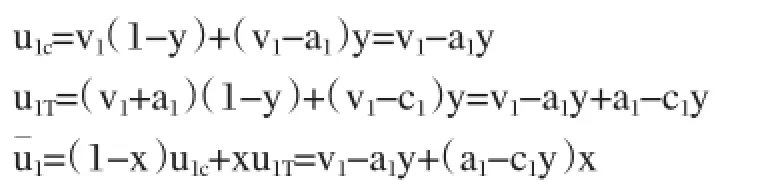

下面分析上述博弈的復制動態和進化穩定策略(ESS)。假設勞方群體中選擇強硬的比例為x,那么選擇妥協的比例則為1-x,同時假設資方群體選擇強硬的比例為y,那么選擇妥協的比例為1-y。這樣勞方選擇妥協和強硬的期望收益u1c、u1T和勞方總體的期望收益u1分別為:

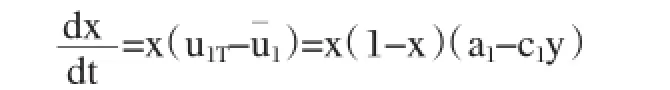

資方選擇妥協和強硬的期望收益u2c、u2T和資方總體的期望收益分別為:

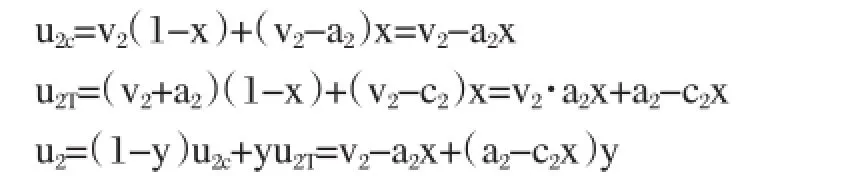

分別把復制動態方程用于勞方和資方,得到勞方采取強硬策略比例的復制動態方程:

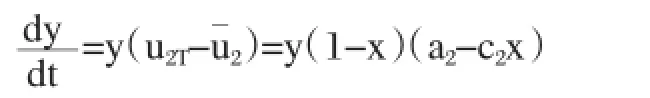

資方采取強硬比例的復制動態方程:

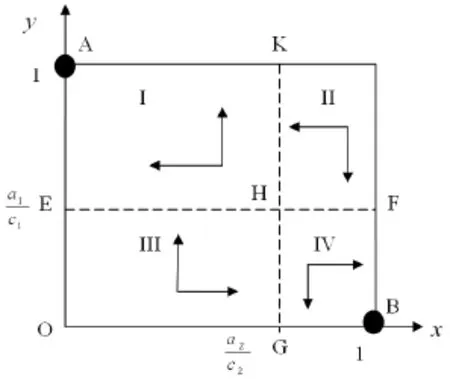

我們把勞方和資方比例變化復制動態的關系用一個坐標平面圖表示,如圖1所示。

圖1 勞資雙方群體復制動態和穩定性

從圖1的箭頭方向不難看出,在勞資博弈中,x*=0,y*=1和x*=1,y*=0,y*=0是該博弈的兩個進化穩定均衡策略,即圖中的A和B點,分別對應“強企業,弱勞工”和“弱企業,強勞工”心理契約模式。而“強企業,強勞工”和“弱企業,弱勞工”心理契約模式都不構成進化穩定均衡,原因在于前者導致勞資沖突不斷,而后者導致雙方都有機可乘。是形成“強企業,弱勞工”的心理契約模式,還是形成“弱企業,強勞工”心理契約模式,由博弈的初始點決定。

如果初始點隨機分布于四個區域,那么哪一種心理契約模式更有可能實現呢?我們從前面的分析已知,如果初始點在區域I,最終的進化穩定均衡一定“強企業,弱勞工”的心理契約模式;如果初始點在區域IV,最終的進化穩定均衡一定是“弱企業,強勞工”的心理契約模式;落在區域II和區域III,兩種心理契約模式都有可能實現。我們先看初始點落在區域I和區域IV的概率。區域I的面積S1=(,區域IV的面積)。當S1>S4,即,那么初始點落在區域I的概率將大于落在區域IV的概率,那么最終的進化穩定均衡將很有可能在A點,形成“強企業,弱勞工”的心理契約模式。我們再看初始點在區域II和區域III的情形。從前面的分析已知,當時,不論初始點在區域II還是區域III,最終的進化穩定均衡都很可能是A點,即“強企業,弱勞工”的心理契約模式。綜上,當時,最終的進化穩定均衡很可能是“強企業,弱勞工”的心理契約模式。反之,當,最終的進化穩定均衡很可能是“弱企業,強勞工”的心理契約模式。

三、結論

心理契約是勞資雙方長期博弈的結果,勞資雙方策略選擇的初始比例決定了最終的心理契約模式。如果一開始資方選擇強硬策略的比例較高,而勞方選擇強硬策略的比例較低,那么最終可能會形成“強企業,弱勞工”的心理契約模式;反之,勞方選擇強硬策略的比例較高,而資方選擇強硬策略的比例較低,那么最終可能會形成“弱企業,強勞工”的心理契約模式。而“強企業,強勞工”和“弱企業,弱勞工”心理契約模式都不構成進化穩定均衡,原因在于前者導致勞資沖突不斷,而后者導致雙方都有機可乘。勞方為了形成有利于自己的“弱企業,強勞工”心理契約模式,一開始就組織起強大的工會是很有必要的。

[1] Argyris C:Understanding Organizational Behavior[M].London:Tavistock Publications,1960:92.

[2] Fox A:Beyond contract:work,power and trust relation [M].London:Faber and Faber,1974(6)38-68.

[3] Guest D.,Gonway,N:Communicating the psychological contract:An employer perspective[J].Human Resource Management Journal,2000(12):22-38.

[4] Rousseau D:The idiosyncratic deal:Flexibility versus fairness.[J].Organizational Dynamics,2001(29)260-273.

[5] 趙衛東、吳繼紅:心理契約形成機理的博弈分析[J].軟科學2011(9):21-22.

[6] 游浚:新員工心理契約違背研究[D].西南財經大學,2008:7-10.

[7] 王靜:企業雇傭關系中的心理契約問題分析[D].天津財經大學,2013:5-7.

[8] 白艷莉:工人群體心理契約違背下的勞資沖突形成機制多案例研究[J].軟科學,2015(1):82.

[9] 謝識予:經濟博弈論[M].上海:復旦大學出版社,2016.

(責任編輯:冷麗)

重慶市社會科學規劃培育項目(2013PYGL27);重慶市教育規劃課題(2012-GX-049;2014-GX-025)重慶市教委科技項目(KJ130620);重慶師范大學基金項目(2011XWQ08,11WXB038)。