消費者轉基因信息搜尋行為研究

陸鋮,柳鵬程,胡吉柯

(華中農業大學經濟與管理學院,湖北武漢430070)

消費者轉基因信息搜尋行為研究

陸鋮,柳鵬程,胡吉柯

(華中農業大學經濟與管理學院,湖北武漢430070)

通過調查收集消費者的數據,采用描述性分析的方法,研究了消費者對轉基因食品的了解渠道及對標識的獲取,并分析消費者所獲得的轉基因信息的正負性,進而結合人群特征進行交叉分析。研究結果表明,在渠道上消費者更為信任官方及研究機構的公開信息,在標識研究中,消費者認同轉基因標識的重要性,但是還有相當一部分消費者持中立甚至是消極的態度。通過結合樣本特征的交叉分析,發現對于轉基因食品,女性消費者主動關注的比例最大,同時已婚者更為關注食品安全,學歷越高的消費者由于自身對轉基因食品的了解更多,因而對轉基因標識持無所謂的比例較高,年長者主動關注高于年輕消費者。

消費者;信息搜尋;轉基因食品

一、前言

自1985年第一例轉基因作物成功研制后,以轉基因技術為核心的現代生物技術逐漸蓬勃發展,然而公眾圍繞轉基因食品的爭論日趨白熱化,而造成這一矛盾的根本原因正是消費者對轉基因食品的信息不對稱。因此,對信息搜尋行為的研究尤為重要。

由于專業知識的局限和信息傳遞渠道的閉塞,消費者往往處于食品安全信息的劣勢地位(全世文,2013)。沈娟(2011)認為向消費者提供更多轉基因食品信息,能增加消費者對轉基因食品的接受度。展進濤(2015)則提到轉基因信息偏向對消費者風險預期有顯著影響。鄭志浩(2015)研究發現正面信息可能會比全面信息(即正反兩方面信息)對消費者的支付行為產生更大的促進作用。A.E.Lobb(2007)研究發現對由媒體、獨立政府組織提供的信息的信任會大大降低消費者的購買意愿。柳鵬程(2005)研究發現大部分消費者能夠較為有意識地利用標識所提供的信息并且期望能夠強制進行轉基因標識。在結合人群分析方面,全世文(2013)通過對北京市消費者的調查發現約43的消費者會主動搜尋食品安全信息;受教育水平高的消費者由于信息搜尋效率比較高,因而對食品安全信息的搜尋量也比較高;不同年齡段的消費者對食品安全信息的獲取渠道有顯著差異。本研究也借鑒了以上分析,依據不同的人群特征對消費者轉基因信息搜尋行為進行了研究。

了解公眾對轉基因食品的信息獲取情況以及搜尋信息的行為方式,進而有的放矢采取措施增進各方與公眾間的溝通,使公眾對轉基因食品的認知回歸理性和客觀勢在必行(馮良宣,2013)。本文將通過全面深入的問卷調查,了解公眾對轉基因食品的信息認知,揭示信息對轉基因消費的重要性,并探索消費者信息搜尋的不同維度,以期能夠為相關決策提供理論與實證依據。

二、調查方案設計

1、調查方案和數據來源

本調查旨在了解消費者對轉基因食品的信息搜尋行為,探索消費者對轉基因信息的關注程度、信任程度以及信息重要程度的區分。

(1)調查時間:2016年8月10日—2016年8月21日。

(2)調查形式:填寫問卷為主,訪談為輔。

(3)調查問卷發放及回收情況:調查共發放問卷360份,獲得有效問卷352份。問卷方法在上海市中心城區展開,沿地鐵站點隨機選取消費者。最后獲得有效問卷浦東新區35份、黃浦區58份、徐匯區70份、長寧區26份、虹口區44份、閘北區36份、靜安區6份、楊浦區49份、普陀區28份。問卷來源基本均勻,靜安區由于隨機抽取的地鐵點較少故樣本數量相對少于其他區。

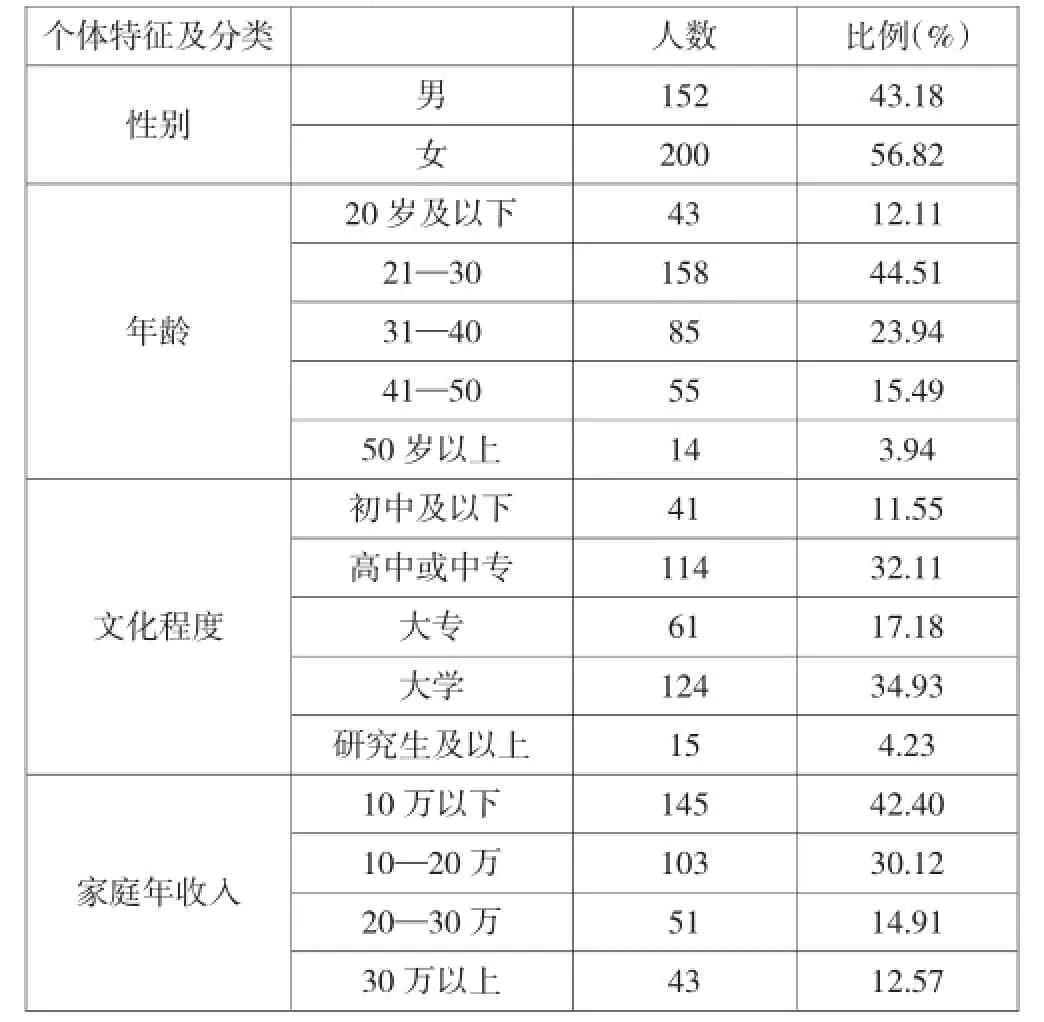

2、樣本人口特征

從調查樣本分布情況看,被調查對象男女比例適當。在年齡結構上,樣本雖然幾乎覆蓋了全部年齡段,但基本以21—40歲的中青年為主,占總體的68.45,中老年群體比例僅為19.44,這主要是由當前消費者的整體年齡結構特征決定的。從受教育程度上來看,被調查者以大學學歷為主,占比達34.93,占比最少的是研究生及以上學歷,為4.23。從家庭年收入來看,被調查者以中低等消費者為主,年收入在10萬以下的占42.4,高收入者所占比例較少。具體的樣本分布情況見表1。

三、轉基因信息搜尋的實證分析

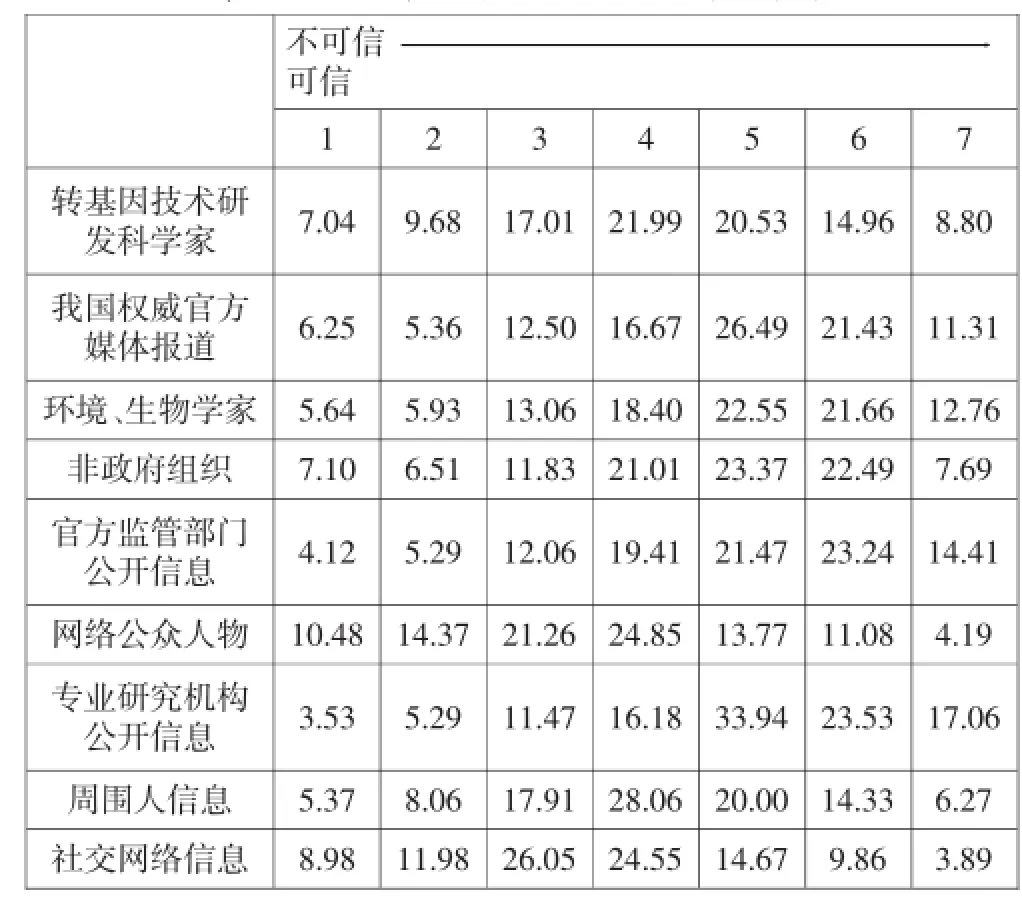

從消費者獲取轉基因信息的渠道入手,進而分析消費者按獲取轉基因信息的方式以及所獲取信息的正負面性,按照李克特七點法對信息渠道可信程度、獲取標識的重要性進行重要程度上的劃分,從不可信到可信由1至7進行賦分。再對消費者信息搜尋行為的人群特征進行分析,選取性別、年齡、學歷、婚姻狀況四個人群特征,將數據統計之后算出每項的比例進行統計分析。

1、轉基因信息來源渠道與信息分析

按照最高人數比例出現的重要程度進行劃分,消費者選出的最為可信的兩種來源渠道分別為官方監管部門公開信息以及專業研究機構公開信息,其次是我國權威官方媒體報道、環境與生物學家和非政府組織,再為轉基因技術研發科學家、網絡公眾人物、周圍人信息,位居末位的是社交網絡信息。值得一提的是,消費者對于轉基因技術研發科學家、網絡公眾人物、周圍人信息以及社交網絡給6、7高分的人數不多,說明消費者對這四種來源渠道還是持比較謹慎的態度的。最明顯的是社交網絡信息,峰值出現于重要程度為3的地方,說明消費者不是很相信來源于社交網絡的與轉基因有關的信息。

表1 樣本人口特征

表2 信息來源渠道可信度統計(%)

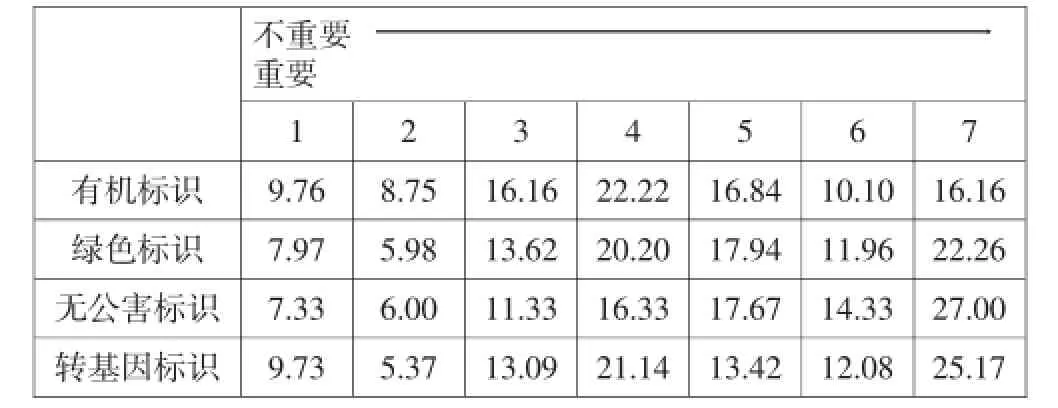

表3 標識重要程度程度統計(%)

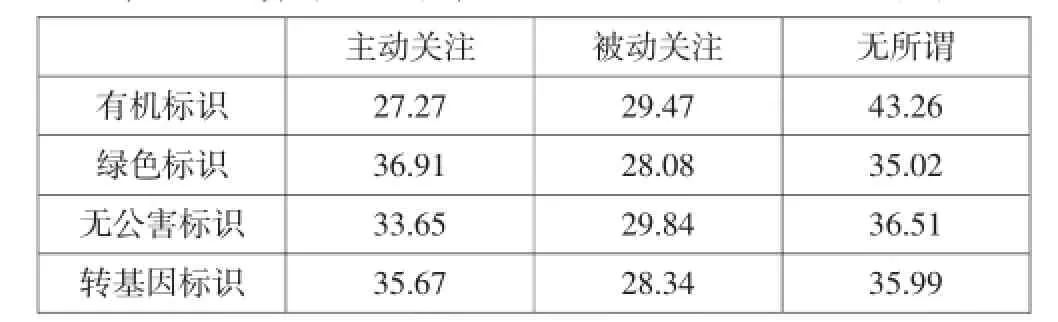

表4 消費者對幾個常用標識的關注程度比較(%)

由于標識本身比較權威并且對于信息獲取而言比較重要,因而選取比較重要的四種標識來探究消費者對其的重要程度劃分。消費者對于綠色標識、無公害標識、轉基因標識的重要程度給分相似,但不同于有機標識;最多的消費者給有機標識4的重要性分值,而其余三者則是7。對轉基因標識的重要程度更進一步分析,可以發現,給分1的消費者多于綠色和無公害標識,并且給分為4的消費者也較多,說明雖然大部分消費者認同轉基因標識的重要性,但是還有相當一部分消費者持中立甚至是消極的態度,這其中的原因值得深究。

從數據中可以看出在對轉基因標識信息的獲取上,持有無所謂的消費者略多于主動關注的,被動關注的消費者則是最少的。消費者對轉基因標識的獲取方式的比例分布與對綠色、無公害標識的獲取方式類似,但區別于對有機標識的獲取。在對轉基因標識的獲取中,主動關注的消費者的比例在四種標識中位列第二名,而被動關注與無所謂的比例則均位列第三名。這說明消費者對轉基因標識的關注度較高,也印證了本研究的重要意義與如今轉基因話題的熱門程度。

表5 消費者獲取的轉基因信息性質統計

以正、負面來衡量所獲轉基因信息的性質后研究發現,35.82的被調查者認為自己所獲得有關轉基因食品的信息正負面信息量相當,而認為媒體報道正面信息較多的被調查者有25.5,認為負面信息較多的有38.69,這可能是由于目前公眾對轉基因食品的安全問題仍有所擔心,也可能是由于公眾“寧可信其有不可信其無”的心理影響,在傳遞轉基因食品信息時盡可能的把轉基因食品可能存在的風險告知大家,甚至夸大風險。而負面信息較多,占比接近40,高于正面信息的25.5,說明轉基因食品給消費者帶來的信息影響整體偏負,可能會影響消費者對于轉基因食品進一步是否購買的抉擇,同時也反映了消費者傾向于放大正反兩方面信息中的負面信息效應。

2、轉基因標識關注程度的人群分析

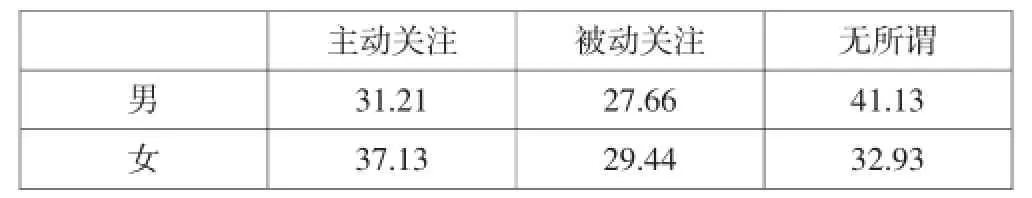

從以上交叉分析的數據可以知道,男性消費者持無所謂態度的比例最大,而女性消費者則是主動關注的比例最大;其次,女性消費者主動關注和被動關注的比例低于男性消費者。猜測可能的原因是男性消費者在家庭中扮演的角色主要是消費者,而女性在家庭中則扮演著主要處理者的角色,因此不同性別的消費者對轉基因標識的關注方式產生了差別。

表6 不同性別人群對轉基因標識的關注比較(%)

表7 不同婚姻狀況人群對轉基因標識的關注比較(%)

未婚的消費者,無所謂的比例最高,而被動關注者的比例略高于主動關注者;然后已婚的消費者中,主動關注者的比例最高,大大超過了被動關注者的比例,而無所謂的比例高于被動關注的比例。已婚者可能更為關注食品安全,因為已婚者需要關注整個家庭的健康,而未婚者可能是由于不處理家中的飲食因而不是很關注這方面的信息。

表8 不同學歷人群對轉基因標識的關注比較(%)

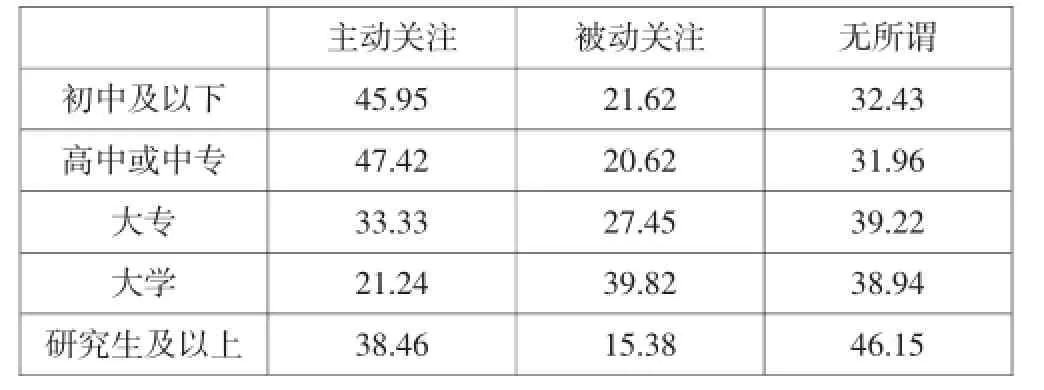

學歷為初中及以下和高中或中專的消費者中,主動關注者的比例高于無所謂的比例高于被動關注者的比例;而學歷為大專、大學和研究生及以上的消費者中比例最高的是無所謂態度,學歷為大學的消費者主動關注的比例低于被動關注的比例,其余均相同。剔除收集到的樣本數據量的因素不考慮,這可能是因為學歷越高的消費者,對轉基因知識的了解程度高于學歷較低的消費者,并且對轉基因持有的較為樂觀的態度,也有可能是學歷越高的消費者信息搜尋的機會成本越大,故而對轉基因標識持無所謂的消費者比例較高。

表9 不同年齡人群對轉基因標識的關注比較(%)

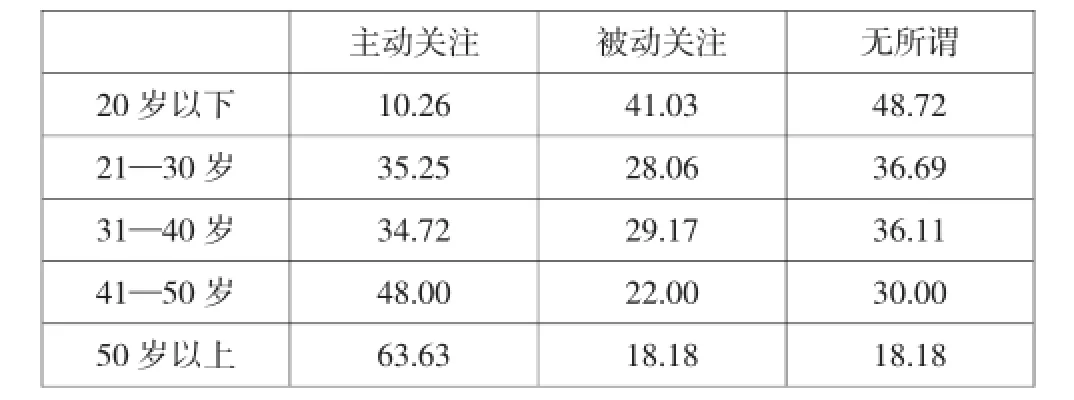

隨著年齡的增長,主動關注的消費者的比例呈遞增趨勢,而被動關注者和無所謂態度者大致呈下降趨勢。可能是由于年長的人對身體健康較為敏感,故較多的消費者主動關注轉基因的信息,而年紀較輕者由于不處理家庭食物或者接觸較少故對轉基因信息主動關注較少。

四、結論

通過調查數據研究了消費者轉基因食品消費中的信息搜尋行為。研究結果表明:一是在轉基因信息的來源渠道中,消費者最為信任官方監管部門公開信息與專業研究機構公開信息,最不信任來自社交網絡的轉基因信息。二是雖然大部分消費者認同轉基因標識的重要性,但還有相當一部分消費者持中立甚至是消極的態度。三是在對轉基因標識的獲取中,主動關注的消費者的比例在四種標識中位列第二名,而被動關注與無所謂的比例則均位列第三名,消費者對轉基因標識的關注度總體較高。四是在探討消費者所獲取的對轉基因食品的信息評價中,負面信息占比高于正面信息,說明轉基因食品給消費者帶來的信息影響整體偏負面。五是在轉基因標識獲取方式與人群特征的交叉分析中,男、女消費者在家中扮演的不同角色導致男性消費者持無所謂態度的比例最大,而女性消費者則是主動關注的比例最大;已婚者較未婚者更為關注食品安全,因為已婚者需要關注整個家庭的健康;學歷越高的消費者對轉基因知識的了解程度高于學歷較低的消費者,并且對轉基因持有較為樂觀的態度;年長的人對身體健康較為敏感,較多的主動關注轉基因的信息,因此主動關注者高于年輕消費者。以上分析對宣傳轉基因有重要意義,在宣傳轉基因時需要關注提供信息的正負性、消費者對信息提供者的信任度以及信息接受者的人群特征。

(本文感謝陳丹丹、侯宇、游艷杰、張建文、王莫寧、呂佳陽、閔婧、沈司祺在數據收集等方面的幫助。)

[1]馮良宣:公眾對轉基因食品的風險認知研究—以武漢市為例[D].華中農業大學,2013.

[2]全世文、曾寅初:消費者對食品安全信息的搜尋行為研究——基于北京市消費者的調查[J].農業技術經濟,2013,18(5).

[3]柳鵬程、馬春艷、馬強:消費者對轉基因食品安全管理的期望:消費者意愿視角[J].農業技術經濟,2005(6).

[4]沈娟、顏明、田子華:南京市消費者對轉基因食品認知程度的調查分析[J].安徽農業科學,2011,39(18).

[5]展進濤:轉基因信息傳播對消費者食品安全風險預期的影響[J].農業技術經濟,2015(8).

[6]鄭志浩:信息對消費者行為的影響:以轉基因大米為例[J].世界經濟,2015(9).

[7]A.E.Lobb.Modelling risk perception and trust in food safety information within the theory of planned behavior,(18)2007.

(責任編輯:劉元鋒)

華中農業大學國創項目,轉基因食品消費中消費者的自我保護行為,編號:201610504084;華中農業大學經濟管理學院2016暑期調查的資助。