水星遐想

劉安立

2016年5月9日,水星10年來首次從地球與太陽之間穿過,引起天文學(xué)界關(guān)注。2017年,歐空局等航天機構(gòu)將發(fā)射迄今為止第三艘水星探測器——“貝皮·科倫布號”。太空夢想家以未來眼光看待水星,原因是這顆富含資源的行星靠近太陽,而且它的能源也很豐富。現(xiàn)在,就讓我們設(shè)想一下:水星將怎樣成為我們探索太陽系以及太陽系之外的跳板。

階段 1確定基地

在太陽系中最靠近太陽的行星——水星,對我們來說曾經(jīng)是一個謎。多年來,由于水星太靠近太陽,天文學(xué)家難以觀測它。但太空時代的到來,改變了這一切。2004年,美國宇航局的“信使號”升空,它是前往水星的第二艘探測器。2011~2015年,“信使號”對水星進行了環(huán)繞探測,它發(fā)回地球的數(shù)據(jù),讓我們首次獲得了對水星的確切認(rèn)識。

特異行星

水星每88個地球日環(huán)繞太陽一圈,每59個地球日自轉(zhuǎn)一圈。直到20世紀(jì)60年代,諸如此類的基本事實才為科學(xué)家所知。如果你站在水星表面任何地方,你都不會看見太陽每59個地球日升起一次,這是因為一個水星年(88天)太過短暫。正因為水星太靠近太陽,所以潮汐力鎖定了水星的自轉(zhuǎn)周期:3個水星日等于2個水星年。其結(jié)果是:不管你站在水星表面任何地方,你都只能每176個地球日才能看見一次日出。

如果你真能站在水星上,粗略看去,水星可能會像月球:一個小小的、沒有空氣的世界,布滿巖石的表面被巨大的古老隕擊坑扭曲。但在水星表面的不同位置,隨著成分的不同,地貌細(xì)節(jié)也不同。水星表面的一些線型懸崖狀特征像蘋果風(fēng)干后的表面皺褶。有些科學(xué)家推測,這種水星地貌的形成也跟蘋果的風(fēng)干過程相似:隨著水星冷卻,水星收縮了1千米,因而出現(xiàn)了皺褶。

水星引力可能會讓你驚訝。盡管水星只比月球大一點點,水星引力卻是月球引力的兩倍。像地球一樣,水星曾經(jīng)也是一個有鐵核和巖石地幔的大質(zhì)量世界。與另一顆年輕天體之間的猛烈碰撞,可能曾經(jīng)剝離了大部分水星地幔,剩下的水星有一個超大鐵核,行星密度也更高。

如果你真能站在水星上,看到的太陽將會是從地球上看去的太陽的兩倍大。水星上沒有大氣層來護佑你,或者在夜間為你保存熱量。正午時分,水星表面熾熱到足以熔化鉛的程度。午夜時分,水星表面溫度猛降到近-173℃。毫不奇怪,“信使號”的設(shè)計當(dāng)初考慮到了這些挑戰(zhàn)。“信使號”被陽光照亮的正面溫度可達300℃,而沒有被陽光照到的一側(cè)的絕大多數(shù)元器件溫度接近室溫。

你或許會因此以為,人類絕無可能在水星上居住。但事實可能并非如此。水星自轉(zhuǎn)軸幾乎沒有傾角,所以水星上沒有季節(jié)之分。這就意味著,在水星兩極,可能有陽光永遠(yuǎn)照射不到的隕擊坑。“信使號”發(fā)現(xiàn)了水星上的一個奇跡——水冰,它們是由撞擊水星的彗星帶給水星的,并且凍結(jié)在了隕擊坑的永久陰影中。這些水冰可能會為未來的水星定居者提供生命支持。但除了科學(xué)探索和某種極端的旅游目的之外,我們還有沒有別的理由去水星呢?

階段 2 建設(shè)太空港

也許看似奇怪,但水星有可能是一個采礦好去處。如果我們要離開地球去生活,一個規(guī)模越來越大的行星際文明無疑需要資源(原材料和能源)。水星有充足的能源——高強度的陽光。在水星上1平方米面積的太陽能電池所捕捉的能量,在地球上需要6平方米的太陽能電池才能捕獲。有一顆矮行星——谷神星經(jīng)常被宣揚為采集資源的一個好候選地,但在谷神星上,太陽能電池要達到60平方米才能等效。

資源豐富

說到資源,我們對在地球上采礦的影響有一大擔(dān)憂——環(huán)境代價。此外,要想把采集自地球的資源發(fā)射到太空的話,成本很高昂。因此,在太空就地取材更好。這一愿景可能離我們越來越近了。由美國國家太空學(xué)會發(fā)起的“太空開發(fā)聯(lián)盟”已經(jīng)成立,它們正在向美國和國際組織申請立法及確立開發(fā)目標(biāo),以獲準(zhǔn)開發(fā)太空資源。

但是,去哪里采礦呢?一眼看上去最明顯的選擇是月球。雖然月球缺乏像水這樣的揮發(fā)性材料,但是月球表面充滿有用的東西,例如氧、鈣、鎂、鉀,甚至還有像鈦和鋁這樣的金屬。水星地幔的組成與此很相似。因此,在月球上研發(fā)的采礦技術(shù)很容易搬到水星。除此之外,水星接收到的大量太陽能可被用來推動采礦工程,以及推動質(zhì)量加速器,發(fā)射資源包到太陽系各處。質(zhì)量加速器是一種電磁彈弓,它最早是由美國著名科幻作家亞瑟·克拉克提出的。用它開發(fā)遙遠(yuǎn)的水星,比用它在地球表面刻下傷痕容易被人們接受得多。水星的巨大內(nèi)核大部分是鐵,但也富含其他金屬。在水星上的一些地方,地面下600千米就是核。而月球核較小,可能位于月面下1400千米。

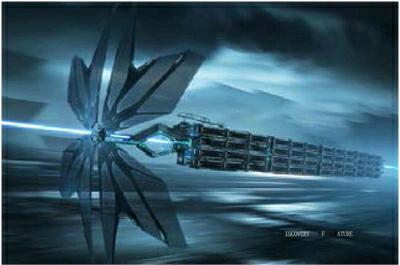

當(dāng)然還有更具想象力的設(shè)想。水星上的陽光可被用作一種免費的推進機制。想象一只結(jié)實而又輕薄的太陽帆,它或許可由開采于水星的鋁制作。當(dāng)陽光擊中太陽帆的反射性表面,它會施加一種光壓——光子從太陽帆表面反彈,推動太陽帆前進。這種效果很小,卻很有用,持續(xù)且免費。在像地球這樣遠(yuǎn)離太陽的地方,直徑800米的太陽帆接收的光壓大約為5牛頓,這相當(dāng)于用在美國宇航局“黎明號”飛船上的低驅(qū)離子引擎的推力。離太陽越近,這種推力越大。在水星附近,獲得如此推力所需的太陽帆直徑不到400米。如果你想駕駛太陽帆去最遙遠(yuǎn)的太陽系行星——海王星,最好先造訪水星,獲得更大的加速,接著再向外飛。

有朝一日,水星可能會變成太陽系最大的船塢和重要太空港。讓我們把目光投向更遠(yuǎn)的未來,我們的夢想自然會更大膽。

階段 3 把水星改造成地球

我們能否把水星變成第二個地球?把不可居住的世界轉(zhuǎn)化成像地球那樣的可居住世界,這叫做地球化改造。通常,地球化改造的對象被考慮是火星。但水星也的確有一些天然優(yōu)勢,甚至優(yōu)于火星。

大膽設(shè)想

在其1984年的科幻小說《蜻蜓飛翔》中,美國物理學(xué)家兼科幻小說家羅伯特·佛華德提出了在水星上建造和發(fā)射太陽帆飛船的設(shè)想:“一部非常巨大的機器,依賴一根非常巨大的光束,把機組甩向太陽系以外。”在佛華德設(shè)想的推進系統(tǒng)核心,是1000個激光站,每個直徑30千米,分布于環(huán)繞水星的軌道中。它們一起捕捉太陽能,轉(zhuǎn)化為激光束,其合并能量相當(dāng)于地球接收的太陽光總能量的1%,推動直徑1000千米的太陽帆飛速前進。

然而,水星未來還可能有更大的奇跡。我們能否把水星變成第二個地球?把不可居住的世界轉(zhuǎn)化成像地球那樣的可居住世界,這叫做地球化改造。通常,地球化改造的對象被考慮是火星。火星軌道與地球軌道有可比性,一個火星日的長度與一個地球日相似,火星還擁有生命所需的一些必備條件,例如水和碳。但水星也的確有一些天然優(yōu)勢,甚至優(yōu)于火星。水星相對強的引力,將能固定至少一部分被引入的大氣層。水星還有相對強的磁場。它不如地球磁場強,但強于火星或金星磁場。水星磁場可能是它的巨大鐵核的產(chǎn)物。正如地球上的情況,如此一個磁場可能有助于讓有害的太陽輻射偏離水星表面。

但另一方面,要想把水星的液態(tài)鉛和真正真空的表面轉(zhuǎn)為成地球環(huán)境,的確是極大的挑戰(zhàn)。為了模擬陽光明媚的地球表面,水星入射陽光必須減少大約84%。也許,通過一面巨大的偏光鏡可以實現(xiàn)這一點,但鏡面直徑需要與水星直徑一樣寬。水星缺乏水和其他揮發(fā)物。就算水星極地存在水冰儲藏,但數(shù)量也微不足道。讓一顆直徑300千米的土衛(wèi)(土星衛(wèi)星)解體,可能會滿足上述需求。但就算這樣,引到水星的地球生命也會因水星極其漫長的晝夜周期而深受其害。不過,采用在軌道中環(huán)繞水星的太空盾或太空鏡,上述難題或許也能解決。

一種更永久但也更復(fù)雜的解決辦法,就是讓水星的自轉(zhuǎn)加快。以同樣的大膽思路,光照太強的問題可通過把水星拖曳到離太陽更遠(yuǎn)的地方來解決。這些理念在科幻小說中都得到了探討。例如,發(fā)射大質(zhì)量天體(如月球的碎片)經(jīng)過行星,利用天體引力場旋轉(zhuǎn)或拖曳行星。比我們現(xiàn)在先進得多的未來文化,可能會想出更好的主意。

距離太陽更近、外形像月球的水星作為地球化改造的對象,看似令人失望。但水星潛在的礦物質(zhì)和能源如此豐富,水星有朝一日在行星際開發(fā)甚至行星際文明建立當(dāng)中的作用如此之大,以至于如此令人難以想象的浩大工程,將會被比我們現(xiàn)在富裕許多許多、也強大許多許多的未來文明考量并實施,那該多么美好。