我國衛生人力資源發展探討

李 鵬,房慧瑩,馬宏坤,白銘新,焦明麗

(1.哈爾濱醫科大學公共衛生學院,黑龍江 哈爾濱 150086; 2.哈爾濱商業大學財政與公共管理學院,黑龍江 哈爾濱 150028)

我國衛生人力資源發展探討

李 鵬1,房慧瑩1,馬宏坤2,白銘新1,焦明麗1

(1.哈爾濱醫科大學公共衛生學院,黑龍江 哈爾濱 150086; 2.哈爾濱商業大學財政與公共管理學院,黑龍江 哈爾濱 150028)

根據衛生統計年鑒的數據分析了我國衛生人力資源的現狀及存在問題,介紹了泰國、澳大利亞、古巴等國衛生人力資源發展的實踐經驗,并提出我國衛生人力資源發展的對策建議。

衛生人力資源;區域配置;醫學教育

2009年新醫改明確指出我國醫改的未來方向之一就是進一步完善醫療服務體系,建設結構合理、覆蓋城鄉的醫療服務體系。新一輪醫改實施以來,我國進行了積極的醫療改革,取得了較為明顯的成效。但當前,我國衛生人力的培養、配置等不合理的情況仍然嚴重[1],最直接的表現就是我國許多大型醫院“人滿為患”,基層醫院“門可羅雀”[2]。而由世界衛生組織提出的適宜衛生人力的發展理念,很好地契合了我國供給側結構性改革視角下對于衛生人力發展的總體要求。

“適宜衛生人力”是指保證衛生服務擁有正確的各種類型、數量合理、經過適宜培訓、具有合理技能、在適宜的部門工作的衛生工作者。其費用是國家、地區、單位和個人承擔得起的,通過合理組合,最大限度地發揮每一個人和每一個群體的積極性,以便向人群提供有效、方便、群眾樂于接受的衛生服務。

1 新醫改以來我國衛生人力資源的現狀

隨著社會經濟的發展,我國衛生人力無論在總量還是質量上都取得了很大的進步,但針對當前形勢下的居民醫療服務需求,我國衛生人力狀況仍滿足不了衛生事業發展的需要。當前我國衛生人力主要有以下四個方面的問題。

1.1 供給不足,特別是鄉鎮衛生人員短缺

1.1.1 衛生人力資源的增長速度明顯緩慢

根據國家統計局數據顯示,到2014年底,我國有衛生人員10,234,213人。其中,衛生技術人員6,202,858人,管理人員374,885人,工勤技能人員605,873人,每千人口執業(助理)醫師為1.56人,每千人口注冊護士為1.12人,低于一些發展中國家和中等發達國家水平。從增長幅度來看,衛生人員數量增長了38.59%,衛生技術人員增長了41.59%。與此同時,國民經濟指標顯示人均國內生產總值、城鎮居民人均可支配收入的增長幅度分別為233%、157%。這些數據可以直觀地反映我國衛生人力資源的增長速度明顯緩于經濟發展速度[1]。

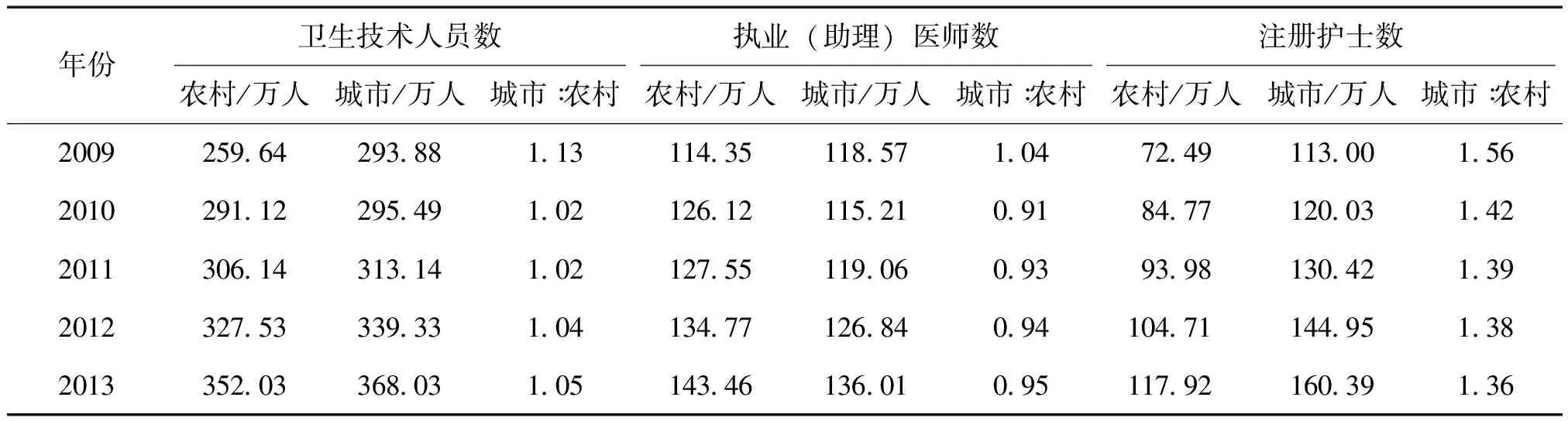

1.1.2 城鄉衛生人力變化對比

城市和農村的衛生技術人員數、執業(助理)醫師數和注冊護士數都呈上升趨勢。其中,衛生技術人員數和執業(助理)醫師數城市與農村的比值自 2010 年起全部呈逐年擴大趨勢[3],提示城鄉衛生技術人員數和執業(助理)醫師數的差距正不斷擴大,呈現往城市集中的趨勢,見表1。

1.2 城鄉之間衛生人力資源供需錯位矛盾突出

1.2.1 衛生人力資源的區域分布

2011年東部地區衛生人員數量達到3,727,330人,而中部地區為2,667,229人,西部地區為2,211,481人,東部地區衛生人員數為中部地區的1.4倍,為西部地區的1.69倍。衛生人力資源人均占有量東部地區最高,中西部差異不大。而每千人口衛生技術人員數東部地區為5.49人,中部為4.04人,西部為4.00人,東部地區為中部地區的1.36倍,為西部地區的1.37倍。

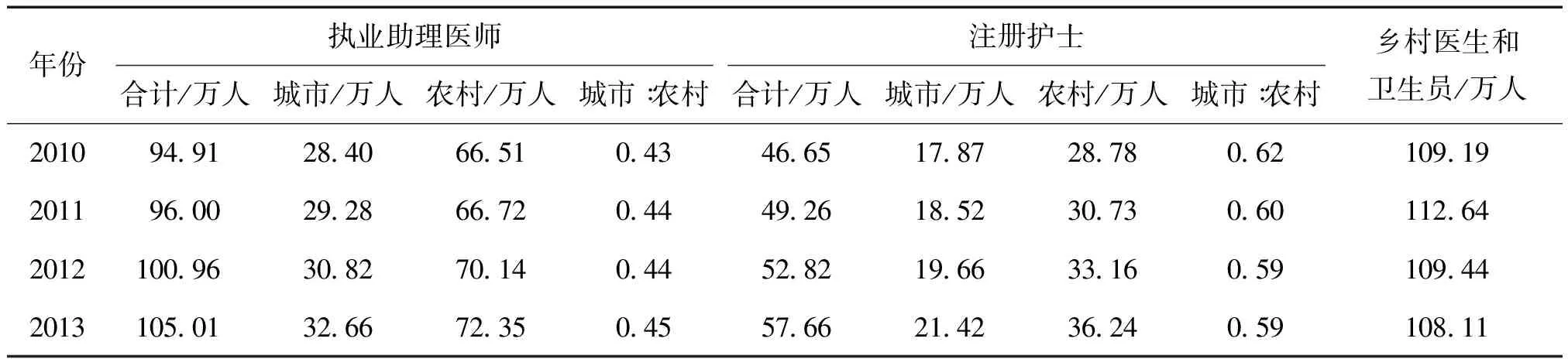

1.2.2 衛生人力資源的城鄉分布

作為三級醫療衛 生服務網底,基層醫療機構起到了健康“守門人”的作用,城鄉基層醫療衛生機構人員數總體呈增長趨勢,其中執業(助理)醫師數城市增速持續增長,而農村增速呈先增后放緩趨勢。注冊護士數方面城鄉之間都呈增長趨勢,農村增速高于城市。從城鄉兩種衛生人力資源比值來看,執業(助理)醫師數差距在擴大,注冊護士數差距在縮小。作為農村特殊衛生人員,鄉村醫生和衛生員的數量正呈減少趨勢,見表2。

表1 2009-2013年我國城鄉衛生人員數

注:數據來源于中國衛生統計年鑒。

表2 2010-2013年城鄉基層醫療機構衛生人員數

注:數據來源于中國衛生統計年鑒。

1.3 我國衛生人力資源結構不合理

1.3.1 年齡結構

2005年我國衛技人員中25~34歲年齡段占比達到34.7%,35~44歲年齡段占30.6%,45~54歲年齡段占19.5%,55歲以上年齡段為4.2%。2011年25~34歲年齡段比例為35%,35~44歲年齡段為29.5%,45~54歲年齡段則為18.2%[4],55歲以上年齡段為9.1%。處于職業生涯“黃金時期”的45~54歲年齡段的衛生技術人員在衛生人員群體中比例偏低,55歲以上衛生技術人員占比不斷增高,人才隊伍老化問題逐漸顯露[5]。

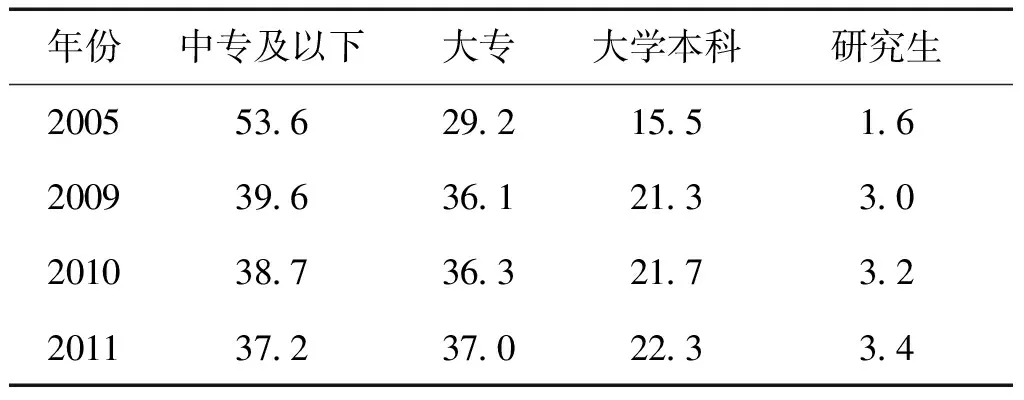

1.3.2 學歷結構

近年來隨著研究生教育整體的快速發展,衛生人員隊伍中出現了越來越多的高學歷人才。2005年,衛生技術人員中,研究生學歷僅占1.6%,大學本科學歷占15.5%,大專學歷占29.2%,中專以下學歷則占到53.6%[6]。2011年,研究生學歷人員占到衛生技術人員總量的3.4%,大學本科學歷占22.3%,大專學歷占37%,中專以下學歷下降至37.2%,見表3。

表3 2005-2011年衛生技術人員學歷構成 %

注:因2006-2008年統計年鑒中無相關統計,故表中數據缺失。

1.4 醫師繼續教育和培訓工作較為薄弱

醫學教育是一個持續的過程,大體由基本醫學教育、畢業后醫學教育和繼續醫學教育3個互相連接的、性質不同的教育階段所組成。雖然我國的基本醫學教育已經取得了較大的成績,培養了大批的醫學院校人才,但執業醫生特別是基層醫療機構執業醫生的畢業后醫學教育和繼續教育還未形成科學合理的培養體系。以當前緊缺的全科醫師為例,目前我國往往是各個專科的專家給全科醫師上課,由學生自己進行整合,不僅沒有全科醫學的理論體系,甚至還沒有一個全科醫學的研究中心[7]。

衛生人力資源是衛生事業發展的決定性資源,其結構和配置是否合理,決定了是否能滿足人民群眾的健康需求。通過幾類衛生人力資源的城鄉比較,可見各類衛生人力資源,城市均優于農村。這不利于分級診療制度的形成,不利于解決群眾的“看病難、看病貴”問題,更不利于城鄉統籌發展。

2 國外衛生人力資源的發展經驗

2.1 立足國情,合理增加衛生人力供給

對于衛生人力短缺的局面,各國主要通過建設醫學院校并采取優惠政策擴大醫學院校招生的方式來解決。而對于基層地區衛生人力短缺的困境,各國采取了不同的應對措施。

泰國根據本國農村地區醫療機構先后實行了“農村醫生擴增計劃”和“1縣1醫師計劃”。這些政策的推行,對于農村地區醫生的增長起到了積極的推動作用[8]。

澳大利亞采取了一系列加強衛生人力資源管理的重要舉措如新設獨立的衛生人力管理機構、成立統一的注冊和認證機構、加大衛生人力資源經費投入、創新管理體制和機制及制定全面衛生政策來引導衛生人力向基層流動[9]。

古巴早期采取擴招政策帶來醫生數量上的增長,通過對入學標準、學科設置、課程與培訓內容設計、畢業分配等事務的計劃安排,控制了醫務人員的結構與分布。其醫學教育計劃以公共衛生和初級衛生保健為重點,并根據需求調節各科的招生,給報考不積極的專業更優惠的政策以吸引學生[10]。

2.2 多措并舉解決衛生人力資源地區分布不均的問題

衛生人力資源的分布不均是世界性的問題,各國為了解決這一困境,相繼采取了一些針對性的措施。這些措施里既有發展中國家的相關探索,也有發達國家早期發展的相關經驗。

泰國在早期主要采取了“強制性公共服務政策”——每個醫學畢業生在畢業后 3年時間里必須供職于國內公共醫療服務機構,否則將面臨高昂的罰金。后來泰國陸續啟動了面對農村地區的醫護人員招生、培養和錄用機制的醫學教育改革;同時泰國還通過加大政府財政投入等積極地改善基層醫療機構條件,不斷提高基層醫務人員的薪資待遇來改善本國衛生人力資源分布不均的局面。

澳大利亞衛生部門率先制定邊遠地區分級標準,打破行政區劃的限制,按地理位置、人口密度和衛生服務可及性等情況將相似的地區歸為一類,并將這種邊遠地區分級標準作為一系列邊遠地區衛生人力建設項目依據。與此同時澳大利亞還通過醫務人員的定向培養、農村地區醫生臨時代班制度等解決衛生人力分布不均的問題[11]。

古巴在20世紀50年代的醫療改革取得了巨大的成功,隨著醫療事業的發展,逐漸考慮到公共衛生服務的強制分配和固定工作對醫務人員的不公平,將政策變成為偏遠地區輪換服務制,即作為對免費高等教育的交換,每個醫學院學生畢業之后要服從國家安排到缺醫少藥的偏遠農村地區服務兩年[12]。

印度除了政府的積極作用外,很多非政府組織也積極行動,改善印度農村地區貧窮人口的健康狀況,如在印度的各區設立流動醫療小分隊,以便擴大服務的范圍等。

2.3 建立了相對完善的醫學生教育培養體系

日本在20世紀70年代初在政府的支持下,創辦了自治醫科大學,專門為偏遠地區和海島培養能下得去,用得上,留得住的醫學人才。1972年4月,由各個地方政府出資聯合建立了一所自治醫科大學,為急需醫生的偏遠地區培養人才。自治醫科大學培養醫學人才的質量是令人折服的,因為通過醫學生畢業在大醫院研修后再到基層工作的思路,保證了偏遠地區的醫學人員的衛生服務質量。

美國派遣本國公民到國外免費接受醫學教育(這些人大部分是家庭條件不良的移民后裔),學成后重新回美國在農村地區工作;在美國學醫的外國學生,愿意在美國的農村地區工作的可獲得美國國籍。此外,還在農村地區興建健康教育中心和醫師培養基地,并加大對農村地區醫師的資助力度等來建立一整套適宜本國衛生人力發展的措施。

3 對我國衛生人力資源發展的建議

3.1 強供給,構建衛生人力資源供給體系

我國衛生人力資源與經濟發展不匹配,區域分布不合理等問題已經顯而易見,但對于我國的當前形勢以及未來社會的發展對衛生隊伍的需要總量、配置結構以及緊缺型的醫務人員的發展標準目前尚未有過深入研究。因此,國家和各地衛生行政部門應根據醫藥衛生體制改革的需要,堅持從基本國情出發,實事求是地總結醫藥衛生事業改革發展的實踐經驗;堅持基本醫療衛生服務水平與經濟社會發展相協調、與人民群眾的承受能力相適應;堅持因地制宜、分類指導,充分發揮地方積極性,并根據我國社會經濟發展水平和居民衛生服務要求的需要,深入研究和探討中國適宜衛生人力隊伍的總體標準、適宜中醫藥發展的衛生人力隊伍標準、大型綜合醫院和疾控中心的適宜衛生人力隊伍標準、農村適宜衛生人力隊伍標準及社區適宜衛生人力隊伍標準。

3.2 調結構,因地制宜按需發展衛生人力

衛生人力資源作為稀缺性的資源之一,不僅有其他資源的共有特性,還有其特殊性。因此,國家在衛生人力的培養和分配中,不僅要尊重市場在資源配置中的決定作用,同時還要積極地發揮政府的職能。

區域衛生規劃作為政府對衛生事業發展實行宏觀調控的重要手段之一,在發揮政府對醫療衛生服務規劃、籌資、提供、監管和運營作用的同時,應該以完善提高醫療衛生服務能力,滿足多層次的醫療衛生服務需求為目標。按照分級診療,一級基層醫療機構解決患者常見病和多發病,二級公立醫院發展為地區綜合醫院承擔疑難重癥診療工作,三級三甲大型醫院開展疑難危重病的診療的總體要求,嚴格按照各級醫療機構的角色定位以及當前各地區衛生人力資源結構的現狀對衛生人力資源進行合理規劃,適度引導。既要保證基層醫療服務所需的全科型衛生人才,又有滿足對醫學難題研究創新的高精尖醫學人才。只有這樣才能既避免單一類型衛生人力供給過多而造成的資源浪費,又能較好的保證我國醫療發展所需要的衛生人才配給。

3.3 促改革,引導衛生人力資源的合理分配

為了通過發展適宜衛生人力促進我國的分級診療改革,使有限的衛生人力資源合理配置,發揮最大的人力效能,不僅需要醫療領域的全力配合,還需要實現醫保、醫藥、醫療的“三醫聯動”;不僅需要衛生領域各部門的全力投入,更需要全社會職能部門和團體的積極參與。現在我國主要借助加大財政投入、建立醫聯體、實行對口支援、提高基層醫務人員待遇、通過大醫院加強對基層醫務人員的業務培訓等形式緩解目前我國的衛生人力困境[13]。但經過近些年的發展,我國衛生人力的發展現狀與分級診療的總體要求仍有很大差距。從長遠來看,我國還需要建立醫學教育發展和衛生服務需求及衛生服務體系發展相統一的政策;建立規范的醫學教育機制、衛生人才分配機制等措施來保障衛生人力地區、機構、城鄉的合理分布。

[1] 王 寧.分級診療體系構建求索[J].中國醫院院長,2014,(6):39-41.

[2] 首都醫科大學“醫改背景下的首都農村衛生人力資源配置研究”課題組.北京市村級衛生人力資源配置標圖信息兜底調查報告[M].北京:北京出版社,2012.

[3] 姚 云,侯萬里,盧祖洵,等.湖北省城市社區衛生人力資源配置公平性分析[J].中國衛生經濟,2010,29(4):37-39.

[4] 佟 赤,黃志強,馬亞楠,等.遼寧省農村衛生人力資源結構優化趨勢研究[J].中國衛生經濟,2012,31(9):48-49.

[5] World Health Organization.The World Health Report 2006 Working Together for Health[R].2006.

[6] MCGRAIL M,HUMPHREYS H.The index of rural access:an innovative integrated app roach for measuring primary careaccess[J].BMC Health Services Research,2009,(9):124.

[7] 李松濤.全科醫師匱乏13億人急需健康守門人[N].中國青年報,2012-06-14(05).

[8] 付 晶,劉拂翔,馬崢嶸.吉林省農村衛生人力資源建設現狀與優化配置研究[J].中國醫藥指南,2008,6(1):242-245.

[9] Australian Government Department of Health and A geing.Report on the Audit of Health Workforce in Rural and Regional Australia[R].2008.

[10] 趙 銳.古巴的社區醫療保健體系[J].全球科技經濟嘹望,2003,(6):59-59.

[11] MOH Uganda,WHO,World Bank,et al.Kampala Declaration on fair and sustainable health financing[R].Kampala:World Health Organization Country Office in Uganda,2006.

[12] 王 諾.古巴醫療體制的評價及其對中國的啟示[J].拉丁美洲研究,2009,31(2):50-52.

[13] 崔 霞.我國醫藥衛生人才隊伍發展策略研究[D].長沙:中南大學,2012.

(本文編輯:閆云麗)

Discussion on the Development of Health Human Resources in China

LI Peng1, FANG Hui-ying1, MA Hong-kun2, BAI Ming-xin1, JIAO Ming-li1

(1.SchoolofPublicHealth,HarbinMedicalUniversity,Harbin150086,China; 2.SchoolofFinanceandPublicAdministration,HarbinUniversityofCommerce,Harbin150028,China)

This paper analyzes current situation and existing problems of health human resources in China according to the data of health statistics yearbook. It introduces the practical experience of health human resources development in Thailand, Australia and Cuba, and puts forward the countermeasures and suggestions for the development of health human resources in China.

health human resources, regional allocation, medical education

2017-02-09

10.3969/j.issn.1003-2800.2017.04.001 基金項目:國家自然科學基金:基于DEMATEL法與“破窗理論”的醫院暴力影響因素及對策研究(71473064);黑龍江省教育廳(JGXM-HL J-2014087,教改立項349);黑龍江優秀人才培養計劃(1252-NCET-020);中國博士后科研基金一等資助及特別資助(2015M570221,2016T90181);中國衛生經濟學會招標課題(17批)。 作者簡介:李 鵬(1991-),男,河南三門峽人,在讀碩士研究生,主要從事社會醫學方面的研究。

焦明麗(1976-),女,黑龍江哈爾濱人,博士,教授,主要從事社會醫學方面的研究。?聚焦醫改?

R192

A

1003-2800(2017)04-0003-04