醫療衛生領域供給側改革的痛點及對策分析

王 軼

(華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院財務處,湖北 武漢 430030)

醫療衛生領域供給側改革的痛點及對策分析

王 軼

(華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院財務處,湖北 武漢 430030)

針對基礎醫療不足,低端供給過剩、高端供給不足,全生命周期醫療衛生服務供給缺乏3個痛點,提出加強對全科醫生及護理人員的培訓、引入社會資本辦醫、創新技術及管理模式及落實相關政策支持的建議。

醫療衛生;供給側改革;全科醫生;社會資本

2015年11月,習近平總書記主持召開中央財經領導小組第十一次會議首次提出“供給側改革”,強調在適度擴大總需求的同時著力加強供給側結構性改革,著力提高供給體系質量和效率,增強經濟持續增長動力,推動我國社會生產力水平實現整體躍升。本文分析了醫療服務供給的特點及醫療服務供給中存在的問題,提出了醫療衛生供給側改革的方向及對策。

1 醫療服務供給的特點

醫療服務供給是醫療服務提供者在一定時期內、一定價格水平下,愿意且能夠提供的醫療服務的數量。醫療衛生服務行業供給不同于其他第三產業,其行業獨特性導致其供給存在及時性、不確定性、專業性、技術性、壟斷性、準確性和供給者的主導性[1]。這些特點在一定程度上影響著我國醫療服務的供給。

2 醫療服務供給存在的問題

2.1 基礎醫療供給與高收入水平國家相比仍存在一定差距

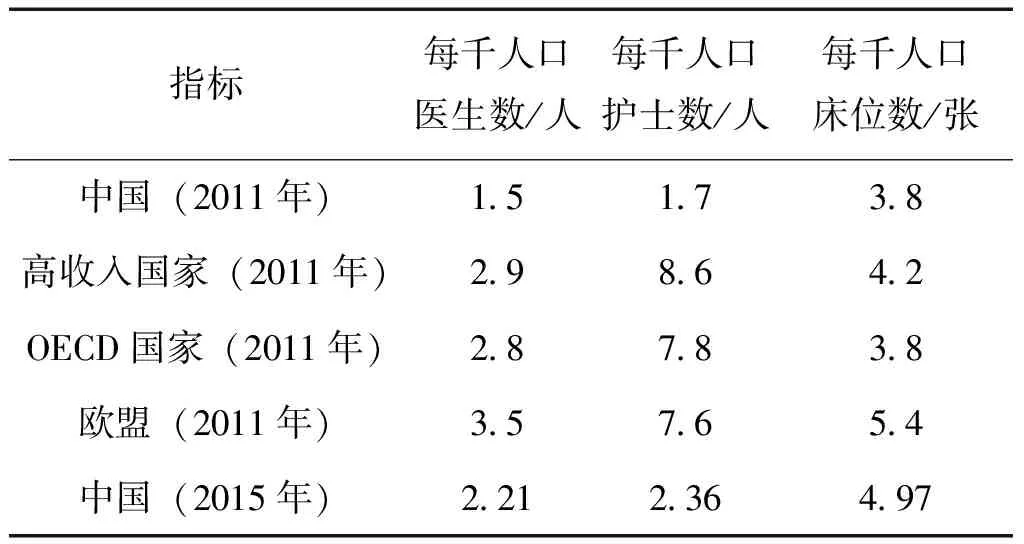

從表1可以看出,與2011年相比,我國在2015年每千人口醫生、每千人口護士以及每千人口床位數量3項指標已經有了大幅度的提升,分別達到2.21

表1 我國與高收入水平國家醫療服務供給數據對比

注:數據來源于世界銀行數據庫

人、2.36人及4.97張。但與高收入水平國家、經合組織、歐盟的2011年數據水平相比還存在一定差距,尤其是每千人口護士數量上存在較大的缺口。

2.2 醫療衛生服務低端供給過剩,高端供給不足

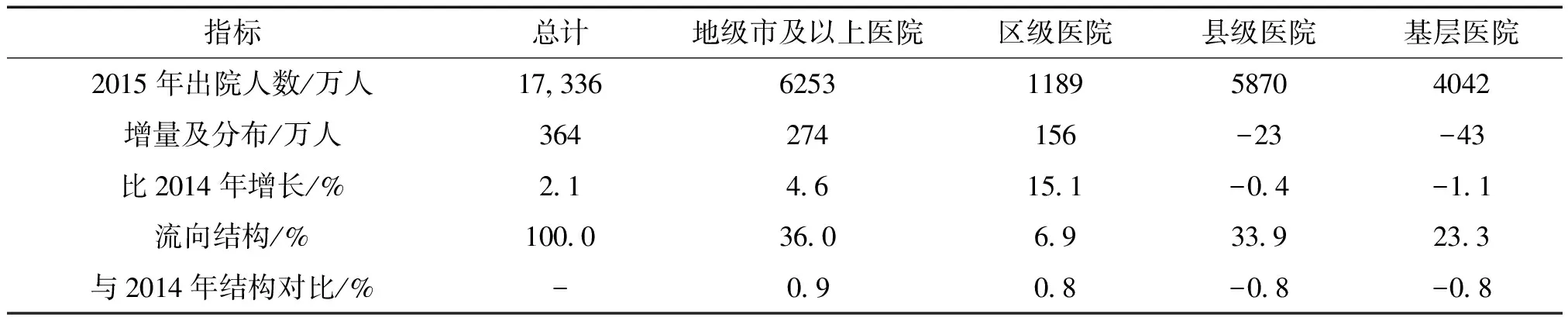

化解過剩產能、提升有效供給能力都是相對于需求端而言的。因此,醫療供給側結構性改革不能脫離對百姓健康需求的認識,不僅不能忽視百姓的現實需求,還要滿足百姓對健康需求的變化。尤其是隨著百姓對健康需求的日益增長,優質醫療資源的供給與對優質資源需求之間的矛盾相當尖銳,即優質醫療資源的供給遠遠無法滿足對優質醫療資源的需求。該矛盾主要體現在地市級以上醫院和區級醫院醫療服務量不斷創下新高,而縣級和基層衛生機構服務量有所下降。如表2所示,2015 年,全國地市級及以上醫院、區級醫院、縣級醫院和基層醫療衛生機構出院人數分別為6235 萬人、1189 萬人、5870 萬人和 4042 萬人,分別占全部醫療機構(包括公立醫院和基層醫療衛生機構)出院人數(17,336 萬人)的 36.0%、6.9%、33.9%和 23.3%,流向地市級的住院病人比例明顯增加。

表2反映了百姓對高質量的醫療服務的需求,也印證了經濟學理論中,人們愿意為高質量的衛生服務支付更多的費用。造成該現象的原因有許多種。一方面是人才的教育培養。目前我國執業(助理)醫師中,大學本科及以上學歷者占比僅為 45%;注冊護士中,大學本科及以上學歷者占比僅為 10%[2]。而高學歷、高素質的醫學人才多留在了城市的公立醫院。另一方面,醫學是一門經驗學科,在城市公立醫院接觸的病人多,經驗和技術能力提高的快。反之,在基層醫療機構接觸病人少,經驗少,技術水平落后,且病人涌入城市公立醫院,形成惡性循環。

表2 2015年各級醫院出院人次及流向表

注:數據來源于國家衛生和計劃生育委員會

同時,市場上高收入人群的高端醫療需求存在供給不足,導致許多高收入人群選擇海外更專業的診療、更尖端的儀器和更人性化的服務醫療[3]。

2.3 全生命周期醫療衛生服務供給缺乏

習近平主席在全國衛生與健康大會上提出“努力全方位、全周期保障人民健康”,指的是從人出生到死亡的健康管理,為人民提供全生命周期的健康管理和服務。我國政府之前一直以發展醫院為主,對預防、養老、康復、看護等投入有限。2013年我國老年人口數量已達2.02億,人口老齡化水平達到14.9%,預測2014-2050年,中國老年人口的消費潛力將從4萬億左右增長到106萬億左右。如果按照國際公認的3位失能老人配備1名護理人員的標準計算,我國需要的養老護理人員數量大約在1000萬人,而當前全國養老機構人員不到100萬[4]。相關資料顯示,發達國家老齡產業老年人的公共支出是年輕人的3倍,已成為第三產業比重很大的產業[5]。我國目前市場上養老、康復等相關產業處于創建階段,供給不足。其主要原因一是缺乏相關護理人員。經過高等教育的醫學與護理人員因為勞動強度大、薪酬低、沒有事業成就感等多種原因不愿投身養老行業,導致行業人才緊缺、流動性較大。其二,養老康復行業尚處于發展初期,其盈利模式不明確,養老服務產業的功利化傾向較為明顯,存在追求盲目發展、商家追求利潤最大化等現象。

3 醫療衛生供給側改革的方向及對策

供給和需求是讓市場經濟正常運行的力量,好似剪刀上的兩片刀刃,缺一不可。市場經濟對需求的改革主要靠投資、消費、出口三種方式帶動。而供給側改革主要對要素市場的改革。擴大醫療服務的有效供給是醫療衛生供給側改革的著力點,主要通過對生產要素的激活,即主要體現在對勞動力、資本、創新以及政府政策支持4條主線的推進。

3.1 加強全科醫生及護理人員的培養

全國醫療衛生服務體系規劃綱要(2015—2020年)明確指出“加強以全科醫生為重點的基層醫療衛生隊伍建設,健全在崗培訓制度,鼓勵鄉村醫生參加學歷教育。”全科醫生制度的落實對醫改取得成功將起到關鍵的作用,主要表現在:第一,增加對疾病的監測,防“患”于未然;第二,有效降低病人住院率,這樣既服務于病人又減少了不必要的住院費用;第三,有助于普及健康知識的教育,預防疾病的發生。有單項的研究表明,每投入1元用于社區高血壓的綜合防治,就可以節約心血管病治療費用8.59元[6]。由于我國人口結構老齡化發展,人口紅利逐漸消失,同時老齡化的社會結構會導致醫療開支的增長,更需要通過教育紅利轉變為人力資本紅利,打造一批高水平的全科醫生,不僅作為群眾疾病的守門人,也是控制醫療費用的第一道防線。

同時,對康復及護理人員的培養也同樣重要。在高等學校、中等職業學校和職業培訓機構設置相關專業或者培訓項目,培養相關服務專業人才。通過加強勞動力的教育,提升勞動力的供給水平,為養老與康復服務業提供新鮮血液,也可有效減少家庭為照顧病人及老年人的機會成本,讓家庭成員在社會中發揮更有效的作用

3.2 引入社會資本,擴大資本供給模式

在資本供給方面,可通過PPP模式為公立醫院融入社會資本,也可以通過社會辦醫、外資辦醫有效引入資本。社會辦醫可增加醫療衛生服務資源,提供多元化的服務,有利于建立競爭機制。社會資本建立醫院所提供的優質服務態度可以提高服務效率和質量,也完善了醫療服務體系,形成公立醫療機構和非公立醫療機構相互促進共同發展的格局。

但是社會辦醫也同樣會帶來一定的問題,如莆田系醫院的形成。一方面,政府要加強監管,扶優扶強,引導規范行醫,培育非公立醫院的社會責任和信譽。在執業行為上,注重醫療質量;在經營行為上,要求嚴格按照國家規定的財務會計制度執行,促進非公立醫院健康發展。要注重對非公立醫院的質量監管。可以通過邀請公立醫院的專業性強的醫師加強技術指導,鼓勵有條件的做大做強,提高非公立醫院管理水平。尤其對于養老康復行業,醫療風險小、治療方案標準化程度高,康復醫療主要面向恢復期病人以及慢性病病人,該類病人病情已相對穩定,更容易形成標準化治療方式。但另一方面要在準入、執業許可等方面一視同仁。允許非公立醫院醫保定點,還可以給一定的稅收價格優惠政策,簡化其審批手續。政府可在土地、稅收、融資、就業等各個方面給予養老產業優惠政策,鼓勵和支持社會力量投入養老產業發展,培育扶持養老產業由低層次、單一型養老向生活照料、健康維護和精神慰藉等全方位、復合型轉變,利用權力減法,換取市場乘法。

截至2016年8月31日,全國PPP綜合信息平臺項目庫數據顯示,醫療衛生領域共有463個項目入庫,涉及投資金額超過2000億元。盡管醫改進入深水區,醫療服務仍不斷吸引著各路資本的投入。公立醫院對PPP模式下資本的引入也在不斷探索,PPP 公私合營的醫療機構是非營利性質的,須解決好社會資本的逐利性與公共服務公立性之間的矛盾。公立醫院掌握了優質的人力資源,私人企業有大量的資本,政策鼓勵為公立醫院公私合作奠定了基礎。從管理上來說,醫院法人治理結構使公立醫院實施PPP合作時,合作主體明確,有助于明確合作中的權責關系。醫院信息化的發展有助于管理的精細化,使PPP項目的前期評估和后期管理有了扎實的數據基礎。

3.3 創新技術及管理模式,提高供給質量

創新是供給側改革的一個重要手段。通過創新引領主動調整供給端達到引領需求端的目標,形成供需平衡的理想狀態。在醫療衛生領域主要體現在醫療技術上的創新及管理模式上的創新。醫療技術的創新在提供醫療供給時需謹慎使用。因為其既可能帶來醫藥費用的降低,也會推高醫藥費用。

醫療衛生領域供給側改革不僅需要在醫療技術上的創新,還需要管理模式上的創新。具體表現在:第一,醫療服務模式上的創新。通過互聯網的技術為病人提供預約診療,如支付寶掛號、付費、檢查單查詢、明細清單匯總等功能。通過PDA等移動醫療技術記錄,提供病人治療方案,增加病人有效診療時間,提高醫生診療效率。通過遠程醫療發揮大型醫院的醫療技術和設備優勢,對醫療衛生條件差的邊遠地區提供醫療服務[7]。第二,醫保支付方式的創新。目前,我國醫保付費方式仍簡單的停留在按服務項目、按總量支付、按人頭支付等方式,在一定程度上導致醫院提供了大量無效供給,造成過度醫療的情況。在理想的環境中,醫生應該做出和患者了解情況后為自己做出的決定相一致的決定,但出于自身利益的考慮,醫生可能會做出誘導病人進行不必要的檢查或治療的行為。隨著醫療費用的不斷增長和醫療技術的提高,醫保按疾病診斷相關分組定額付費是必然趨勢,因此需要由社保、醫療、藥品、物價等相關行業主管部門牽頭,制定DRGS定額付費標準,創新醫保支付方式,提高醫療有效供給質量。第三,醫療監管環節的創新。利用信息化系統的支持,互聯互通,政府主管部門及醫保部門能時時關注醫院醫療服務狀況及財務狀況,對發現存在提供無效供給服務的和存在違反相關財政法規制度的可采取一定懲罰措施,并予以社會公開。

3.4 落實相關政策支持,守住民生底線

在推進供給側結構性改革要實施相互配合的五大政策支柱中提到“改革政策要實,加大力度推動改革落地”以及“社會政策要托底,守住民生保障的底線”。目前,我國醫療衛生體制改革的頂層設計與重大政策指導方針已完善。進一步推動醫改政策,首先需要細化責任,強化部門分工,把醫改作為各級政府的績效考核內容,落實相關政府責任。其次,需要強化督導考核,對改革滯后的地區實行約談。第三,加大培育和正面宣傳改革的典型做法,推廣成熟的改革經驗,使改革的成功案例能夠得以推廣。托底社會政策主要是要做好基本醫療保障,加大力度,擴大覆蓋,解決因病致貧,因病返貧的難題。

醫療領域的供給側改革不是簡單的經濟改革,其涉及到多個部門及行業,涉及多方的利益,牽一發而動全身,因此政府要有啃硬骨頭的決心,為全民健康、全面小康邁出堅實有力的步伐。

[1] 孟慶躍.衛生經濟學[M].北京:人民衛生出版社,2013.

[2] 劉一星.供給側改革與醫改[J].新經濟,2016,(15):86.

[3] 黃華波.高端醫療需求與供給側改革[J].中國醫療保險,2016,(5):21-22.

[4] 吳玉韶,黨俊武.中國老齡產業發展報告[M].北京:社會科學文獻出版社,2014.

[5] 佟曉光,黃 毅.中國養老產業現狀及前景分析[J].中國衛生產業,2012,(27):190-191.

[6] 李立明,胡永華,曹衛華,等.原發性高血壓的社區綜合防治研究[J].北京大學學報(醫學版),2002,(5):519-524.

[7] 張藝奕,查振剛.探索醫療供給側改革之路——從“互聯網+”開始[J].中國醫院管理,2016,(7):1-3.

(本文編輯:謝碧鈺)

Analysis on the pain point and countermeasures of supply side reform in medical health field

WANG Yi

(AffiliatedHospitalofTongjiMedicalCollege,HuazhongUniversityofScienceandTechnology,WuhanHubei430030,China)

This paper aims at three pain points such as lacking of basic medical care, excess supply of low-end, lacking of high-end supply, lacking of life-cycle supply of medical and health services. It puts forward that strengthen the training for general medical practitioners and nurses, lead in social capital to run medical institutes, innovative technology and management mode, and carry out relevant policy support.

medical and health, supply side reform, medical practitioners, social capital

2017-02-20

10.3969/j.issn.1003-2800.2017.04.003 作者簡介:王 軼(1983-),女,碩士,中級會計師,主要從事政策研究、財務管理方面的研究。

R19-0

A

1003-2800(2017)04-0010-03