新加坡新媒體規制探析

□袁媛

新加坡新媒體規制探析

□袁媛

傳統媒體的傳播機制隨著互聯網新技術的深入變革被徹底顛覆,如何引領、規范新媒體朝著有利于本國發展的方向進步,是世界各國近年來重要的課題。新加坡新媒體規制中國家主導、市場運作的新媒體服務供給模式和遵循國際規則、秉持新媒體思維、融合監管的做法值得學習和探討。

新媒體規制;國家主導;市場運作;國際規則;新媒體思維;融合監管

新媒體對相關管理部門的監管提出了眾多難題,給相關服務部門的規制提出了挑戰。由于各國國情及新媒體發展水平的差異,各國新媒體規制各有千秋。

“彈丸之地”新加坡憑借自身科技產業、政府遠見即將成為全球首個智慧國。2016年7月6日世界經濟論壇發布了《2016年全球信息技術報告:數字經濟時代推進創新》,對139個經濟體的信息通信技術發展狀況進行了全面評估并排出名次,新加坡再次名列榜首。新加坡早在2006年實施“智能城市2015”計劃,從2014年又提出“智慧國家2025”的10年計劃。2016年4月1日起,新加坡重組后的資訊通信媒體發展局(IMDA)接管新媒體規制監管工作,自此,新加坡新媒體的監管模式從獨立監管進入到融合監管時代。

一、新加坡新媒體規制的歷史和現狀

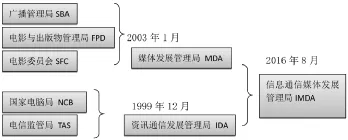

新加坡在其第二次工業革命時期就大力發展信息通信技術產業,1996年7月,互聯網被當作一類廣播服務納入新加坡廣播管理局(SBA)來規制。新加坡廣播管理局陸續頒布《廣播法》和《互聯網操作規則》,規定了互聯網管理的主體范圍和分類許可制度,以及互聯網服務提供者和內容提供商應承擔自審內容或者配合政府要求的責任,為新媒體規制奠定一定的基礎。

2003年1月,新加坡廣播管理局、電影與出版物管理局(FPD)、新加坡電影委員會(SFC)三家機構合并,共同成立了媒體發展管理局(MDA),負責傳媒業、互聯網的開發和規劃。從此,新加坡媒體發展局替代新加坡廣播管理局,成為互聯網的主管機構。

另一方面,80年代初新加坡政府大力開發技術和知識密集型產業,使工業部門朝著自動化、電腦化過渡,實施戰略轉型。在1980年成立了國家計算機化委員會,1981年成立國家電腦局(NCB),推進“國家電腦計劃”。1999年12月,新加坡電信監管局(TAS)和國家電腦局合并組建了資訊通信發展管理局(IDA),其主要職責是負責新加坡IT與通信產業監管工作。

近幾年來,新加坡政府意識到媒體之間的邊界日益模糊,媒體、信息通訊和互聯網技術公司已經擴張至內容創新和新媒體業務,新加坡政府于2016年8月16日通過《信息通信媒體發展管理局(IMDA)法案》,合并資訊通信發展管理局(IDA)和媒體發展管理局(MDA),成立信息通信媒體發展管理局(IMDA),融合監管信息通訊新媒體,提升工作效率,把多項相關條例和執照申請要求融為一體,加強規制工作,協助新媒體行業利用科技改善營運程序。

二、新加坡新媒體規制的特點

(一)政府大力扶持新媒體產業,把發展新媒體提升為國家戰略

進入新媒體時代,新加坡政府秉持前瞻、務實的政策理念,充分調動新媒體建設性作用,發布“媒體21發展藍圖”規劃(Media 21 Blueprint)。該規劃鼓勵廣播影視、數字媒體、媒體印刷等行業整合成全媒體融合技術進軍海外,斥巨資在新加坡原有傳媒技術基礎上,大力發展高附加值的新媒體研發與制作,同時將新加坡定位為媒體交易中心,以各種優惠方案吸引媒體資本進駐,把新加坡塑造成環球媒體城(Global Media City)。

(二)構建國家主導、多元參與、權責簡單清晰單一的監管與規制體系

新加坡政府極其重視新媒體監管和規制,構建了服務高效的管理思想和規制體制機制,涉及媒體內容、政治安全、行政許可和注冊登記、政策咨詢技術指導等方面內容。

媒體內容方面,新加坡政府構建互聯網行業自律體系,要求新媒體內容提供商必須制定內容管理準則,嚴格監管從業者,要求服務提供商供應帶過濾功能的設備供家庭用戶選擇,避免未成年人接觸不良網站。

政治安全方面,新加坡政府將《國內安全法》《煽動法》《維護宗教融合法》等傳統法律與新媒體法規有機地結合起來,主導新媒體內容規制,利用新媒體打擊危害國家和社會安全的行為。

行政許可和注冊登記方面,根據要求,新媒體服務和內容提供商必須在信息通信媒體發展管理局注冊,并根據要求必須刪除危害國家和社會安全的內容。

政策咨詢技術指導方面,新加坡政府專門成立了專業咨詢機構國家互聯網顧問委員會、互聯網申訴委員會和新媒體咨詢委員會,“研究新形勢下新媒體對政府管理和規制的挑戰,提出發展戰略規劃和建議,收集新政策民眾的反饋意見,為政府決策的科學化提供了依據,推動規制和政策制定的社會參與,為政府提供網絡糾紛仲裁政策咨詢”①等。

(三)強調行業自律,服務至上,提倡政府與新媒體良性互動

新媒體由于進入門檻較低,獲取內容更便捷,大大拓寬了受眾群,新加坡新媒體規制從服務處著手,在提升發展新媒體為國家戰略之初,就提出了服務原則:“國家戰略,最關鍵的就是,牢牢把握該戰略給國家居民帶來的價值并以此為導向,而不是去關注其給科技帶去的價值。”②新加坡政府還通過組建的大公司對傳媒公司持股的方式進行隱形管控,從而達到政府與傳媒的良性互動。

新加坡政府多次倡導的“無管制、多自律”的新媒體理念經常被國內諸多媒體關注,新加坡新媒體企業與政府也保持著長期的良性互動關系,但是自律性的新媒體規制絕非偶然。“新加坡的傳媒雖然種類繁多,但大多屬于兩大傳媒集團,即新加坡報業控股集團和新傳媒集團,均屬于私人有限公司。然而,通過查閱兩家公司的股東,發現其股東均為知名的新加坡淡馬錫投資有限公司,注冊公司的是財政部,是典型的政聯公司。淡馬錫每年從政聯企業取得紅利的同時,必須將利潤的50%上繳給財政部。在處理新加坡資本參與海外投資時,新加坡政府大量使用了政聯公司這種形態。盡管新加坡財政部長尚達曼曾公開表示,淡馬錫的投資獨立于新加坡政府。”③新加坡政府通過資本運營使新媒體國有化從而達到一種內在管控,新媒體“多自律”就不難理解了。

三、啟示

(一)國家主導、市場運作的新媒體服務供給模式

新加坡經濟模式被稱作“國家資本主義”,政府“這只看不見的手”無處不在,傳媒生態作為政治文化生態的投影,新加坡政府常宣稱的是要求新媒體行業自律從而達到政府與傳媒的良性互動,做到“無管控,多自律”。實際上,新加坡政府通過政聯公司的方式參與或者主導新媒體公司持股進行市場化運作,參與市場化競爭,從而達到一種內在的隱形管控的平衡。近年來,新媒體被視為問政的新途徑而上升為很多國家的國家戰略,而新媒體產業的媒體屬性和經濟屬性要求我們在設置新媒體規制時在秉持媒體的公共屬性,可靈活掌握市場動態需求,創新政府管控模式,制定最大公約數標準為市場主體提供有益的政策環境。

(二)遵循國際規則,秉持新媒體思維,融合監管

新媒體經濟是“第四次工業革命”框架中不可缺少的一部分。媒體的“數字化”不僅僅是技術,它還是一種思維方式以及新型媒體規制模式和媒體內容消費模式的源泉。憑借新加坡政府獨到的眼光和遠見,以及政府強有力的執行力,隨著30多年的不斷創新和發展,新加坡信息技術發展和應用領域已經處于世界領先地位。相比其他國家,新加坡政府新媒體規制更具前瞻性,注重提升規制效率,把多項相關條例和執照申請要求融為一體,制定統一標準和實施細則,減少權力沖突,避免自由裁量權過大或行政執法尺度不一。

注釋:

①劉恩東.新加坡網絡監管與治理的組織機制[N].學習時報,2016-08-29.

②王天樂.新加坡推進“智慧國”建設[N].人民日報,2015-05-05(22).

③姜鵬.新加坡的傳媒管控與新媒體戰略[J].青年記者,2012(21).

(作者單位:國家新聞出版廣電總局信息中心)