提升學生物理核心素養的教學探索

——以“牛頓第一定律”的教學為例

魯 斌 徐志長 龔長流

提升學生物理核心素養的教學探索

——以“牛頓第一定律”的教學為例

魯 斌1徐志長2龔長流1

(1. 浙江省余姚中學,浙江 寧波 315400; 2. 慈溪市慈中書院,浙江 寧波 315300)

本文以“牛頓第一定律”的教學為例,闡述在教學設計過程中如何引導學生提升物理核心素養的問題.

教學設計;物理核心素養;牛頓第一定律

物理學科的核心素養是學生在接受物理教育過程中逐步形成的適應個人終身發展和社會發展需要的必備品格和關鍵能力,是學生通過物理學習內化的帶有物理學科特性的品質,是學生科學素養的關鍵成分.

物理學核心素養包括:物理觀念、科學思維、實驗探究、科學態度與責任4個方面.在物理課堂教學中應進行這4個方面核心素養的培養與滲透教育.

本文以“牛頓第一定律”的教學為例,介紹在教學設計過程中如何提升學生的物理核心素養.

1 提出問題

實驗1:請兩位學生將放有紙杯的木板抬起,教師用空氣炮將其擊落(圖1).

教師:紙杯為什么會運動起來?

實驗2:如何使光盤開始運動(圖2)?

這兩個實驗,使學生感覺到:物體的運動需要力的作用.

歷史回顧1:亞里士多德的貢獻:開始研究力與運動的關系;觀點:力是維持物體運動的原因.

空氣炮擊落紙杯圖1推光盤實驗圖2

教師:生活中有什么例子和這個觀點相矛盾?

實驗3:輕推小鋼球,鋼球離開手仍能運動一段距離.

實驗4:快速推光盤,光盤離開手也仍能運動一段距離.

由這兩個實驗,引導學生得出結論:物體的運動不需要力來維持.

教師:為何相同的實驗會有相反的結論?其實,伽利略也在研究這個問題.伽利略在發現教堂頂部吊燈擺動的幅度在減小,這究竟是什么原因引起的?

引導學生將注意力轉移到阻力的研究上.

2 摩擦力的影響

實驗5:將光盤、瓶蓋、氣球連在一起,并在瓶蓋上打孔(圖3).氣球噴出形成空氣薄膜,輕推光盤,可運動很長時間.這就形成了氣墊光盤(圖4).說明許多現象的差異確實是摩擦力所引起的,然后展示氣墊導軌實驗(原理相同,研究手段不斷提升).

打孔的瓶蓋圖3氣墊光盤圖4

教師:如果沒有摩擦力,物體將會怎樣運動呢?這個問題,其實很難回答,因為摩擦力為0的情況,現實生活中并不存在.那么我們怎么去研究呢?

學生討論:類比伽利略對自由落體運動規律的研究方法.

教師:伽利略對自由落體運動的研究,關鍵在于時間測量的不準確.它將重力“稀釋”,在斜面上研究小球的運動規律,并逐漸增大傾角,繼續研究其運動規律,并推理出傾角為90°時的運動規律(圖5).

伽利略對自由落體運動的研究圖5

教師:我們可以進行類比,設計實驗,研究有阻力時的運動規律,然后逐漸減小阻力,觀察其運動情況,并推理出沒有阻力時的運動規律.我們不妨用擺動的吊燈的物理模型——單擺進行研究.在歷史上,伽利略也是通過擺的運動來研究力與運動的關系問題.

3 摩擦力對擺影響的研究

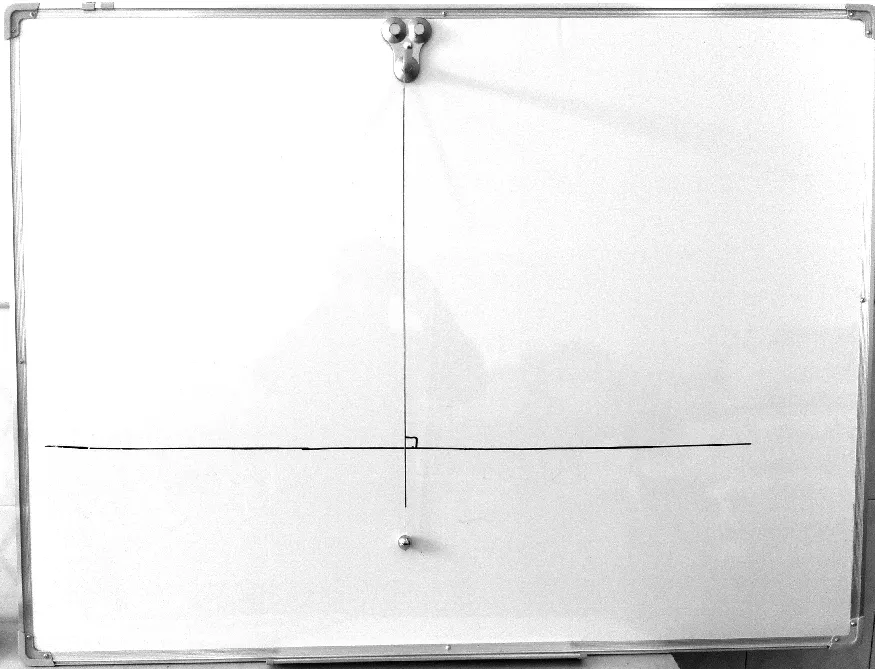

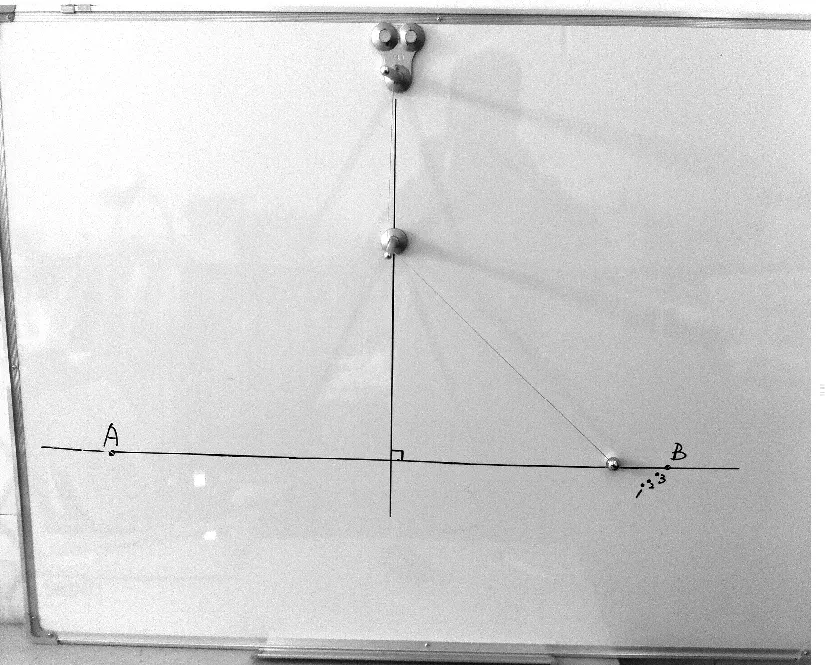

實驗6:這里有一個用細線連接的小球,水平線與地面平行,豎直線與之垂直(圖6).將白板放在傾斜的畫架上,使白板平面與豎直平面呈現于夾角(圖7).夾角越大,摩擦力也就越大.再將小球偏離中心軸線某一位置釋放,小球能否回到同樣的高度?

白板上的擺動實驗圖6畫架改變摩擦圖7

教師:可以發現,小球在右邊到達的最高點低于原來的高度,為什么會產生這樣的結果呢?

學生:小球與白板接觸存在摩擦.

教師:如果我們控制小球的初始位置不變,減小白板平面的傾角,實驗的結果是否會有所不同呢?

進行實驗此時,我們發現小球的高度增加,但還是沒有達到原來的高度.

教師:如果沒有一切摩擦,那么小球就會回到原來的高度.

實驗7:在剛才的實驗中,控制的是所用的器材和小球釋放的位置不變,改變的是摩擦力的這一變量.通過分析實驗現象和推理,可認為如果小球不受任何阻力,它一定會回到原來的高度.那么,如果保持阻力為0,改變小球的軌跡,小球是否能夠回到原來的高度呢?

學生:如果沒有摩擦,根據剛才的實驗結果,小球會回到原來的高度.

對于小球的軌跡,可利用另一個擋片實現.將小球從同一高度釋放,在不同的擋片下,小球的軌跡不同,我們發現,小球仍回到了原來的高度.(圖8、圖9).

改變軌跡圖8實驗理論圖析圖9

4 學生實驗

教師:現在我們讓小球不在細線的拉力下運動,而是在這樣一個斜面軌道中運動,會產生怎樣的現象呢?大家可以同桌的兩位同學用書本設計成軌道,釋放小球,觀察小球的運動.

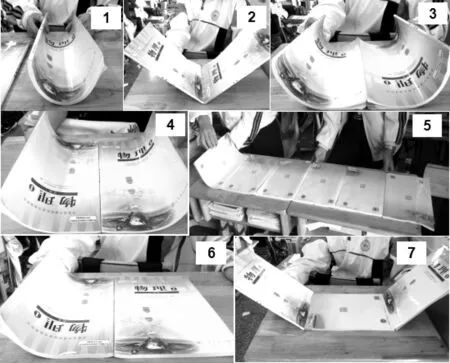

學生設計的軌道大致可概括為7種(圖10).教師按照軌道“盡量平滑、摩擦盡量小”的要求進行點評,選出合理方案,引導學生按照合理的軌道進行實驗研究.

學生設計的各種軌道圖10

實驗8:學生按照如圖11所示的書本軌道進行實驗,得到相應的實驗結果.

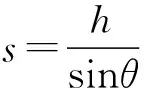

教師:其實,這就是伽利略理想斜面實驗的設計方案.剛才同學們設計、使用的軌道中摩擦較大,現在我們利用伽利略理想斜面實驗模擬演示儀進行研究.

從“書本軌道”到理想實驗圖11

5 伽利略理想實驗

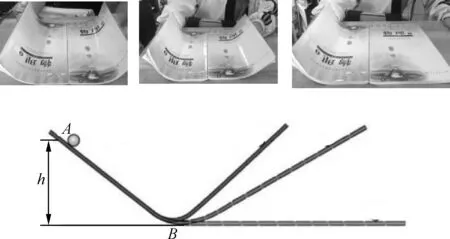

實驗9:伽利略理想斜面實驗模擬演示(圖12).

演示伽利略理想斜面實驗圖12

(1) 利用軌道進行實驗研究,發現幾乎能到達原來的高度.

(2) 利用之前的結論進行理論預測,如果沒有摩擦,小球會回到原來的高度.

(3) 逐步減小斜面的傾角,進行實驗和理論預測.

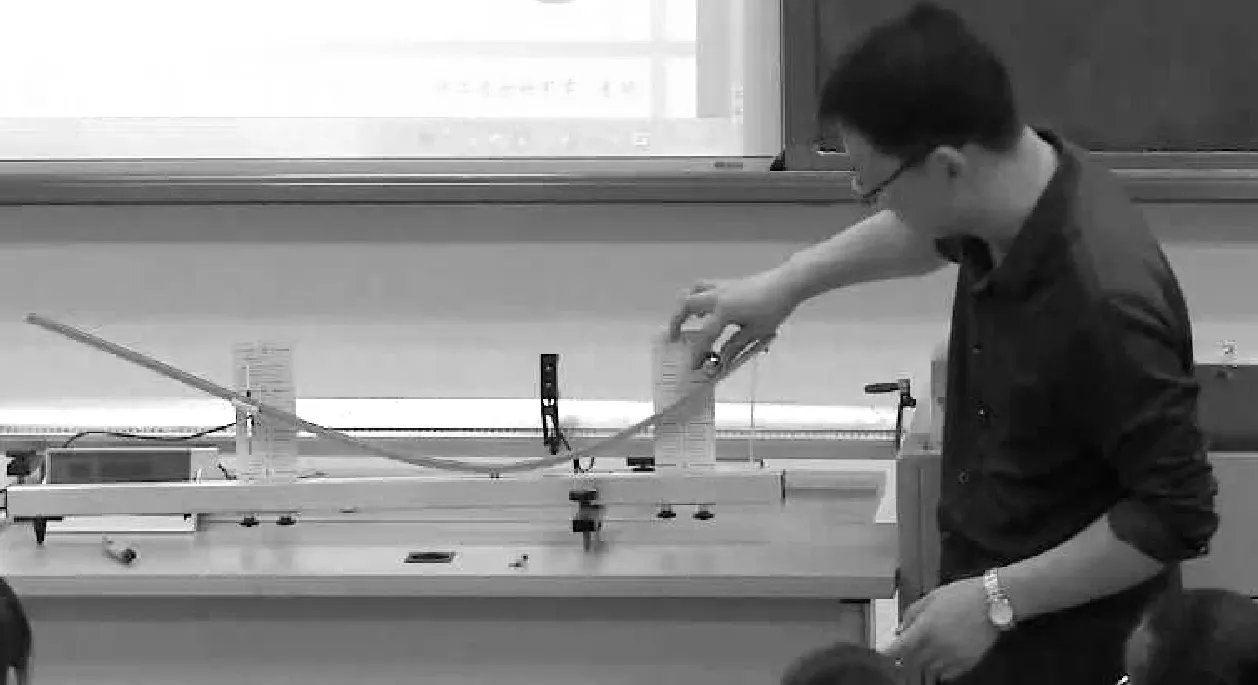

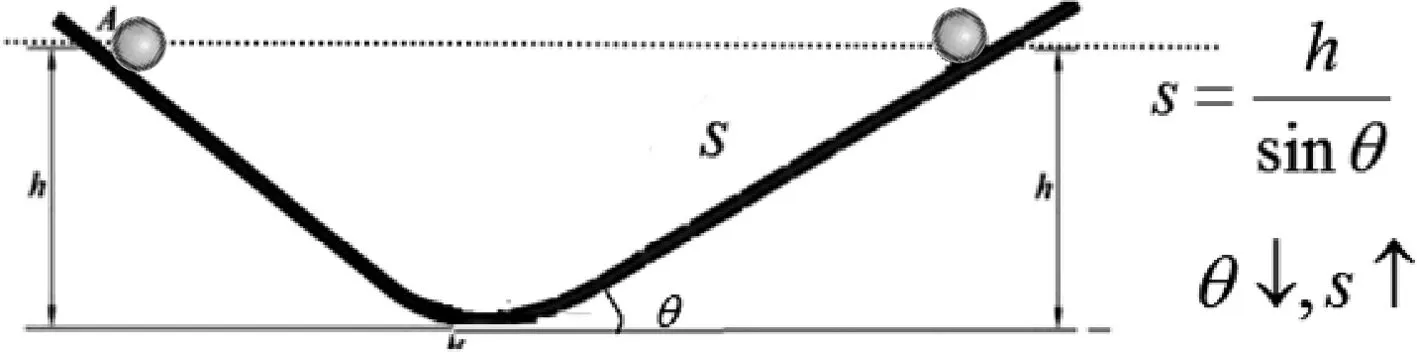

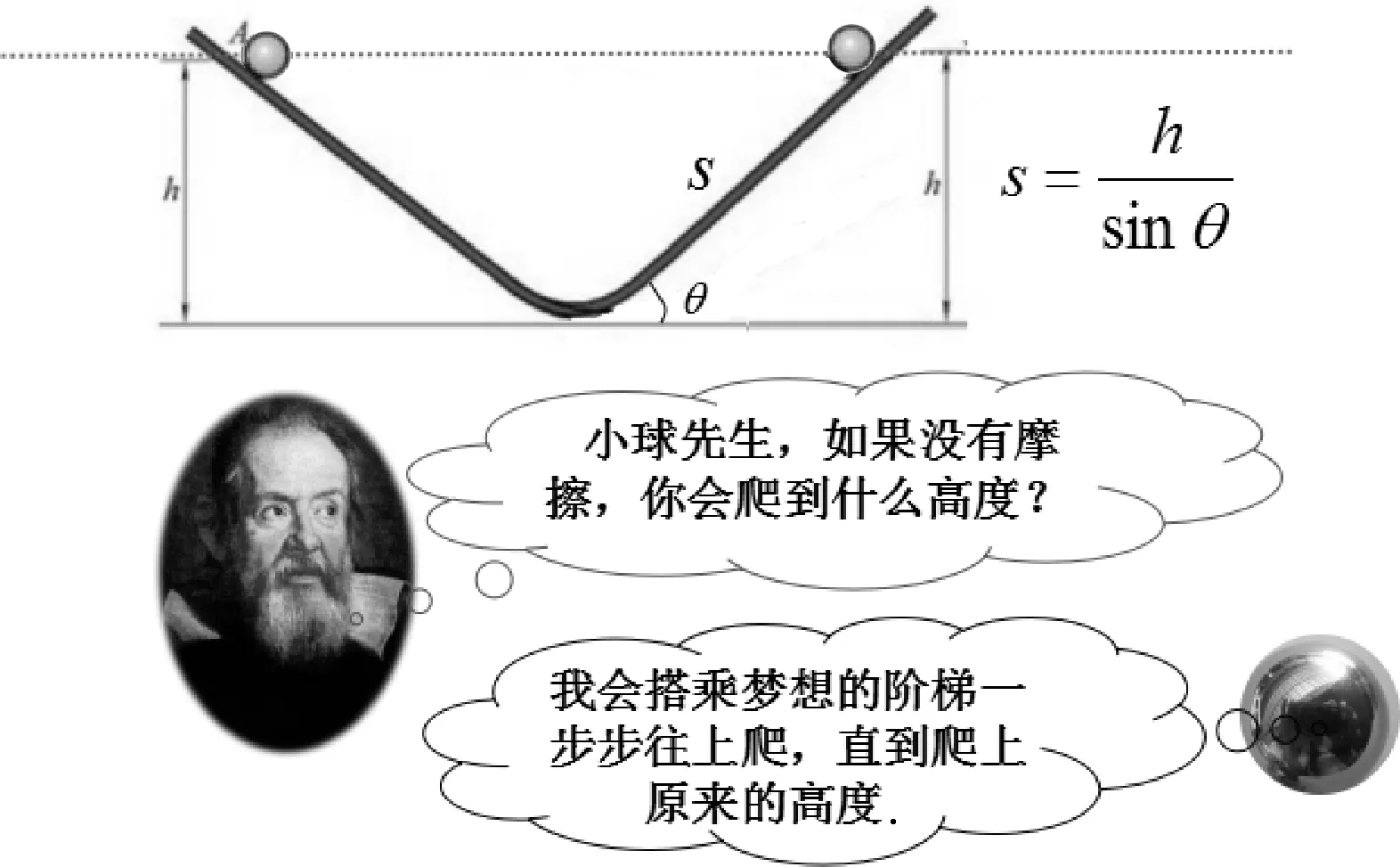

(4) 小球在斜面上走過的路程可表示為

如果θ減小,那么s增大(圖13).

斜面上路程與傾角的關系圖13

(5) 如果θ趨向于0,那么s趨向于無窮大.如果沒有摩擦,小球在水平面上將永遠運動下去(圖14).

傾角為0,將永遠運動下去圖14

教師:伽利略這種實驗與理論相結合的方法,開啟了物理學研究的新起點.

歷史回顧2:伽利略的貢獻:實驗與理論相結合的研究方法.觀點:力不是維持物體運動的原因,如果物體不受摩擦力,將永遠運動下去.

6 笛卡爾的貢獻

教師提出兩個問題:物體所受的阻力難道只有摩擦力提供嗎?永遠運動下去是怎樣的運動形式?

笛卡爾:如果運動中沒有受到力的作用,它將繼續以同一速度沿同一直線運動,既不停下來,也不偏離原來的方向.

歷史回顧3:笛卡爾的貢獻:進行重要的修正.觀點:如果物體不受力,將做勻速直線運動.將力擴充,將運動形式明確.

教師提出兩個問題:一定是勻速直線運動?萬一受力會怎樣?

實驗10:氣墊導軌實驗(圖15).觀察兩個相距一定距離的光電門測得的擋光片的時間是否一致.并提問,滑塊在哪里運動狀態發生了改變,為什么?

學生:用光電門測量的時間基本一致,說明物體在不受力的情況下做勻速直線運動.物體的運動狀態在端點處發生變化,因為受到了力的作用.即力改變了物體的運動狀態.

氣墊導軌實驗圖15

7 牛頓第一定律

由此教師引出了牛頓第一定律:一切物體總保持勻速直線運動狀態或靜止狀態,除非作用在它上面的力迫使它改變這種狀態.

教師:“除非作用在它上面的力迫使它改變這種狀態.”說明力是改變物體運動狀態的原因.

我們把“一切物體總保持勻速直線運動狀態或靜止狀態”的這種性質叫做慣性.那么,一切物體包括固體、液體,氣體.對于固體和液體的問題我們好理解,那么氣體也具有慣性嗎?

實驗11:利用電子煙產生煙霧,將其充入空氣炮中(圖16),關閉教室中的日光燈,采用兩盞白熾燈提供光源.發射空氣炮,即可看到明顯的煙圈(圖17).煙圈能夠保持原來的運動狀態向前運動一段距離,說明氣體也具有慣性.

空氣炮圖16煙圈圖17

教師:既然一切物體都具有慣性,那么乒乓球、壘球、鉛球、實心球、足球、籃球、橄欖球的慣性一樣嗎?慣性的大小與什么因素有關?

要研究慣性的大小,是要研究這個物體運動狀態改變的難易程度.

實驗12:我們要研究壘球與鉛球的慣性大小,只要進行碰撞即可(圖18).

壘球鉛球碰撞實驗圖18

教師:質量是慣性的量度.

歷史回顧4:牛頓的貢獻:抓住了本質,形成了體系.觀點:一切物體都具有慣性.力是改變物體運動狀態的原因.

然后教師進行總結回顧,簡要地梳理了這個問題在物理學史中的發展脈絡.

8 物理核心素養的滲透教育

8.1 關于物理觀念

“物理觀念”包括物質觀念、運動觀念、相互作用觀念、能量觀念及其應用等要素.

物質的觀念:利用生活中常用的光盤、氣球、鉛球、壘球等生活中常見的事物進行演示實驗.在討論慣性問題時,舉例說明固體、液體、氣體都具有慣性的事實.讓物理現象不脫離生活,體現樸素的物質觀念.

運動觀念和相互作用的觀念:從用空氣炮導入,說明運動狀態的改變需要力,到空氣炮進行慣性實驗,說明物體的運動不需要力來維持,整堂課都在研究力與運動的關系.思維深度層層推進,最后抓住本質,得到結論.

能量的觀念:在伽利略的理想實驗中,小球能夠回到原來的高度,涉及到能量的守恒問題并配合“伽利略和小球之間的對話”,為后續機械能守恒定律的建立打下基礎(圖19).

伽利略與小球的經典“對話”圖19

8.2 關于科學思維

“科學思維”主要包括模型建構、科學推理、科學論證、質疑創新等要素.

模型建構:將吊燈抽象成單擺進行研究.并得到合理的推論結果,使思維有所突破.將小球從同一高度釋放,觀察在不同傾角斜面上運動的學生設計實驗,抽象為伽利略理想斜面模型進行研究.

科學推理與論證:因為摩擦力不可能為0,故沒有摩擦的情況很難分析.我們借用伽利略研究自由落體時的思路,先研究有摩擦的情形,然后使摩擦逐漸減小,觀察運動規律(圖20),之后進過推理,得到理想條件下的結論.并通過學生自制軌道與理想實驗儀進行論證.

小球逐漸接近原來的高度圖20

質疑創新:在前人提出觀點之后,引導學生思考其觀點是否正確.譬如對于亞里士多德的觀點,提出質疑:生活中有物體的運動不需要力來維持.對于伽利略的觀點,提出質疑:提供阻力的一定是摩擦力?永遠運動下去是什么運動?對于笛卡爾的觀點,提出質疑:一定是勻速直線運動嗎?受力的情況會是如何?一次次的總結,一次次的質疑,才能將理論和方法不斷完善,得到正確的結論.分析與論證

8.3 關于實驗探究

科學探究的一般步驟包括:提出問題、猜想與假設、制定計劃與設計實驗、進行實驗與收集證據、評估、交流與合作等7個步驟.在課堂有限的時間內,可以呈現最重要的幾個環節.

本節課的實驗探究,集中在理想實驗結論的得到上.利用氣墊光盤引入,提出物理問題:如果沒有摩擦,會產生什么現象.教師設計白板實驗.并與學生一起進行實驗,觀察現象,收集數據(圖21).先控制變量逐步減小摩擦,得到如果沒有摩擦,小球會回到原來高度的結論;再控制摩擦不變,改變小球軌跡,得到無論怎樣的軌道,小球將回到原來的高度的結論.

與學生一起合作探究圖21

在學生實驗環節,充分發揮學生的想象力進行軌道設計(圖22),并在之后的理想斜面實驗儀的演示中,結合公式進行討論,基于證據得出結論并做出解釋.

學生自主探究圖22

8.4 關于科學態度與責任

在課程的推進過程中,不斷完善歷史的發展成果,不斷提出新的問題,為學生呈現盡可能完整的發展脈絡,強調一代代科學家嚴謹的治學風格和追求真理的科學態度(圖23).

力與運動關系研究的歷史發展脈絡圖23

在課程的素材中,滲透科學技術社會環境之間的聯系.例如從“氣墊光盤”實驗到氣墊導軌的使用,研究方法相似,研究手段不斷提升.在慣性教學的這一環節,介紹了人類如何利用慣性和如何避免慣性,讓學生領悟到物理學貼近于生活并應用于社會.

1 魯斌.控制變量法在“理想實驗教學”環節中的應用與思考[J].物理教師,2015(11):94.

2016-11-06)