英夫利昔單抗治療炎癥性腸病的療效及影響因素分析

林潔

(松滋市中醫院內一科,湖北 松滋 434200)

英夫利昔單抗治療炎癥性腸病的療效及影響因素分析

林潔

(松滋市中醫院內一科,湖北 松滋 434200)

目的 分析在對炎癥性腸病患者實施治療的過程中英夫利昔單抗治療的臨床療效和影響因素。方法回顧性分析接受炎癥性腸病治療60例患者的臨床資料,隨機將患者氛圍接受英夫利昔單抗治療的觀察組和接受美沙拉嗪治療的對照組,各30例。對患者治療情況以及影響因素進行分析。結果與對照組患者相比觀察組患者在治療有效率、黏膜愈合率以及緩解率和并發癥發生情況均存在一定的優勢,差異具有統計學意義(P<0.05)。結論在對炎癥性結腸炎患者實施治療的過程中英夫利昔單抗治療的運用可以對患者治療的情況進行一定的改善,減少患者治療后各種并發癥的出現,是一種效果較好的治療方法,值得臨床推廣。

英夫利昔單抗;炎癥性腸病;美沙拉嗪;并發癥

炎癥性腸病是一種慢性、反復發作并以腹瀉、腹痛以及出血和腸道吸收障礙為主要臨床表現的非特異性炎癥性疾病,其主要包括的疾病類型有克羅恩病、潰瘍性結腸炎以及未確定的潰瘍性結腸炎與克羅恩病重疊中間型結腸炎,目前臨床上對這一疾病的發病機制尚未進行完全的明確,有一部分研究學者認為主要與環境因素、遺傳因素等有著較為密切的關系,這一疾病對患者的身心健康以及正常生活均造成了一定的影響,應該對及時、有效的治療方法進行探討和分析[1-2]。本文回顧性分析接受炎癥性腸病治療60例患者的臨床資料,分析了在對炎癥性腸病患者實施治療的過程中英夫利昔單抗治療的臨床療效和影響因素,為臨床治療提供了依據,結果現總結如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 本文回顧性分析松滋市中醫院在2014年11月~2015年11月收治的接受炎癥性腸病治療的患者60例的臨床資料,隨機將患者氛圍接受英夫利昔單抗治療的觀察組和接受美沙拉嗪治療的對照組,各30例。觀察組中男17例,女13例,年齡20~60歲,平均年齡(40.7±4.4)歲,炎癥活動度為中度的患者有16例,炎癥活動度為重度的患者有14例;對照組中男18例,女12例,年齡19~58歲,平均年齡(42.3±3.6)歲,炎癥活動度為中度的患者有17例,炎癥活動度為重度的患者有13例,兩組患者基本情況的比較上差異無統計學意義,具有可比性。

1.2 方法 運用英夫利昔單抗對炎癥性腸炎患者實施治療,其藥物起始劑量為5 mg/kg,在治療的第2周和第6周再分別給藥1次,前6周作為藥物誘導治療的過程中,藥物維持的劑量為5 mg/kg,每隔8周進行1次維持治療,如果患者治療的效果不理想可以將藥物的劑量增加至10 mg/kg。采用美沙拉嗪為對照組患者提供治療服務,其治療的劑量為每次1.0 g,每天治療的次數為4次,每30天為1個治療療程。兩組患者在治療前以及治療后的第4周和第8周的周末進行內鏡復查,并對其病情進行記錄,通過血、尿、糞常規檢查以及心電圖和肝功能對其療效和安全性進行評價。

1.3 觀察指標 對兩組患者治療有效率、黏膜愈合率以及緩解率和并發癥發生情況均進行細致、全面的觀察和記錄,以供實驗統計和分析。療效評定標準:本次實驗研究中所有患者治療情況的評價均借助中華醫學會消化病學分會炎性腸病協作組進行制定的《對我國炎癥性腸病診斷治療規范的共識意見》完成,患者治療后臨床癥狀完全消失,內鏡檢查和組織學檢查結果均正常未治療有效;患者治療后膿血便情況小時,內鏡以及組織學分級減少均在2級上為治療緩解;患者治療后與治療前相比無變化為治療無效。

1.4 統計學方法 采用統計學軟件SPSS 19.0實現對本次實驗研究中所有數據的整理和分析,計量資料采用“±s”表示,組間比較采用t檢驗;計數資料用“n,%”表示,組間比較采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

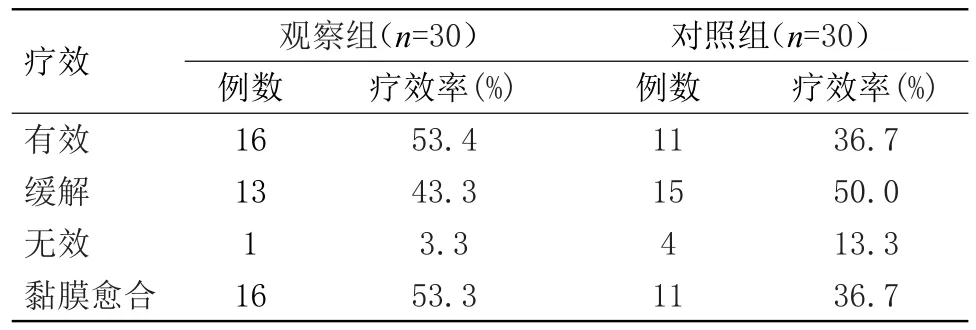

2.1 兩組患者臨床治療情況分析比較 與對照組患者相比,觀察組患者在治療有效率、黏膜愈合率以及緩解率等情況上均存在較為明顯的優勢,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者臨床治療情況分析比較(n)

2.2 兩組患者并發癥發生情況比較 觀察組中出現口腔潰瘍的患者有1例,關節炎的患者有1例,治療后癥狀均得到緩解,其并發癥發生率為6.7%;對照組中口腔潰瘍患者2例,關節炎患者3例,膽囊結石患者2例,其并發癥發生率為23.3%,與對照組患者相比觀察組患者在并發癥發生情況上存在一定的優勢,差異具有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

炎癥性腸病的主要發病年齡為20~30歲,但是兒童以及中老年人可有發病的可能,目前在對這一疾病實施治療的過程中傳統的治療方法主要有免疫調節劑、皮質激素以及氨基水楊酸類,但是其臨床治療的效果并不理想,無法滿足有效治療的需要,而隨著近年來對炎癥性腸病發病機制研究的不斷深入以及對細胞因子研究的不斷發展,醫學工作和研究者發現細胞因子與患者炎癥性腸病的出現有著較為密切的聯系,在這樣的情況下臨床上對這一疾病的治療方法就有了一定的改變[3-4]。

英夫利昔單抗腫瘤屬于壞死因子α的一種,同時也是一種促炎癥因子,對重度頑固性克羅恩病和伴瘺管形成者均有著較為良好的誘導緩解以及維持的作用,有效的減少了治療后疾病的再次復發,減少了激素的使用數量,具有相對較為顯著的效果,但是在運用英夫利昔單抗對炎癥性腸病患者實施治療的過程中部分患者也出現了不耐受或者是一些安全問題[5-6]。因此在治療時應該在早期進行有規律的維持,并聯合運用免疫調節劑等藥物,進而更好的提高臨床治療效果,較少各種安全問題以及不良反應的發生[7-8]。同時臨床醫學工作者也應該認識到在運用英夫利昔單抗對炎癥性腸病患者實施治療的過程中存在著一些影響因素,主要包括患者的免疫情況、英夫利昔單抗血清濃度以及英夫利昔單抗抗體、CRP水平、疾病本身相關因素和早期的病程和是否接受規律性的治療,因此為了更好的提高和保證英夫利昔單抗對炎癥性腸病的治療效果就應該對這些影響因素進行更好的分析[9]。

在本次試驗研究中,與對照組患者相比觀察組患者在治療有效率、黏膜愈合率以及緩解率和并發癥發生情況均存在一定的優勢,差異具有統計學意義(P<0.05)。綜上所述,在對炎癥性結腸炎患者實施治療的過程中英夫利昔單抗治療的運用可以對患者治療的情況進行一定的改善,減少患者治療后各種并發癥的出現,是一種效果較好的治療方法,值得臨床推廣。

[1]郭靜,孫梅.英夫利昔單抗治療兒童炎癥性腸病七例臨床分析[J].中國小兒急救醫學,2014,21(7):444-446.

[2]袁星堂.腸內外營養對炎癥性腸病的治療價值[J].中國醫藥指南,2015,13(14):171.

[3]吳茸,王棟,張志剛,等.雷公藤甲素對炎癥性腸病模型小鼠吻合口纖維化及腫瘤壞死因子-α/微小RNA-155軸的影響[J].中華實驗外科雜志,2015,32(9):2182-2184.

[4]馬夫天,文川.干細胞移植治療炎癥性腸病的研究進展[J].中華消化雜志,2015,35(10):715-717.

[5]李力平.英夫利西單抗治療重癥多關節炎型幼年特發性關節炎的臨床研究[J].中國初級衛生保健,2014,28(6):116-118.

[6]王智云,鄭柳,張明紅.英夫利昔單抗與硫唑嘌呤聯用治療克羅恩病臨床療效觀察[J].實用臨床醫藥雜志,2014,18(1):75-78.

[7]張青森,楊慶帆,陳白莉,等.IL-33基因單核苷酸多態性與中國南方漢人炎癥性腸病臨床表型相關[J].中國病理生理雜志,2014,30(5):902-908.

[8]周娟,張宇,丁媛,等.英夫利昔單抗治療幼年特發性關節炎的療效[J].中華實用兒科臨床雜志,2014,29(9):655-658.

[9]朱樹生.美沙拉嗪聯合維生素D治療炎癥性腸病的臨床研究效果[J].當代醫學,2015,21(31):143-144.

10.3969/j.issn.1009-4393.2017.12.067