社區治理創新的成效、問題與對策

——基于上海市的問卷調查

何海兵 陳煜婷 趙 欣 汪金龍 李曉彬

(上海行政學院基層治理課題組,上海200233)

社區治理創新的成效、問題與對策

——基于上海市的問卷調查

何海兵 陳煜婷 趙 欣 汪金龍 李曉彬

(上海行政學院基層治理課題組,上海200233)

近年來,全國很多城市相繼開展了社區治理改革。上海從2015年開始貫徹落實創新社會治理加強基層建設“1+6”文件以來,在社區黨的建設、居委會自治能力建設、社區工作者隊伍建設和社區治理制度建設等方面取得了明顯的成效。但仍然存在社區治理架構不完善、社區治理機制不健全、社區治理方式不豐富、社區治理人才不足等問題。今后深化社區治理改革還需要進一步完善黨的建設與社區治理的融合機制、政府治理與居民自治的互動機制、“社區、社會組織與社工”的聯動機制和社區工作者隊伍建設的持續機制。

社區治理上海“1+6”文件

2014年底上海市出臺了由《關于進一步創新社會治理加強基層建設的意見》及6個配套文件構成的“1+6”政策體系(下文簡稱上海“1+6”文件),其中社區(居民區)①上海自上個世紀90年代以來一直將城市社區界定在街道層面,但民政部的文件中將社區界定為調整后的居委會轄區。近年來,為了與全國其它城市相統一,上海通常將街道稱之為大社區,將居民區稱之為小社區。為了行文方面,本文所提到的社區一律指居民區。治理創新是“1+6”政策體系中的重要組成部分。為了評估政策實施效果,進一步優化完善相關政策舉措,2016年7~8月,上海行政學院基層治理課題組對上海社區治理改革推進情況進行了問卷調查,對16個區采取了全覆蓋式抽樣,總共抽取了527個社區,占全市4158個社區的12.7%。問卷調查對象為社區負責人,共發放問卷527份,回收有效問卷527份。同時,選取黃浦區五里橋街道、靜安區曹家渡街道、松江區永豐街道、閔行區華漕鎮等街鎮,深入訪談居委會干部、社區居民,并召開民政局基政處、區社建辦、街鎮等相關部門負責人參加的座談會。調查顯示,一年多來,上海社區治理創新取得了較好的效果,但同時也存在一些突出的問題,需要進一步完善和改進。

一、上海推進社區治理創新取得的成效

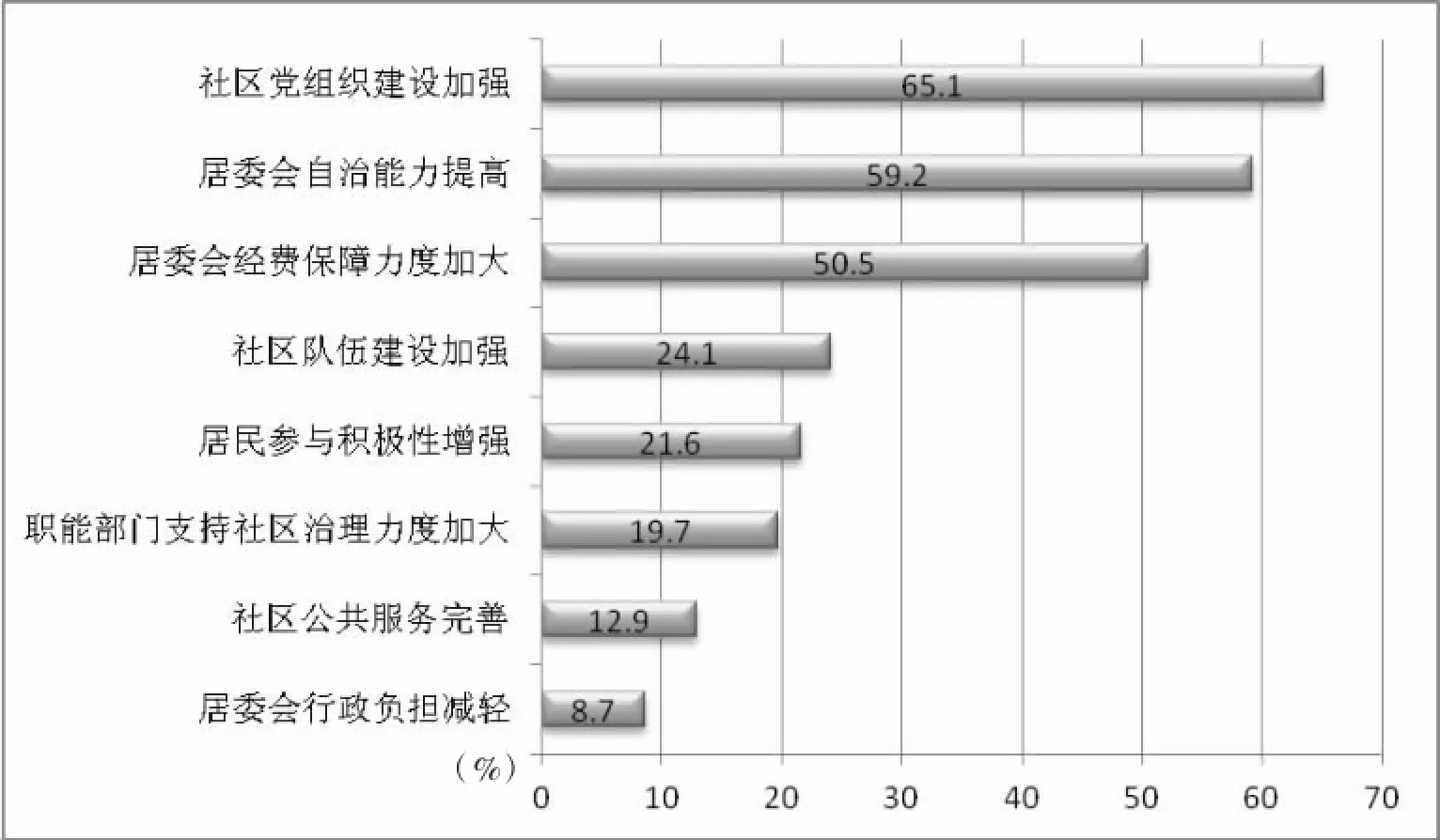

上海“1+6”文件實施以來,各街鎮在社區層面著力打造以社區黨組織為領導核心,居委會為主導,居民為主體,業委會、物業公司、駐區單位、社會組織、群眾活動團隊等共同參與的社區治理結構。在社區黨的建設、居委會減負增能、居委會經費保障、隊伍建設等方面重點推進,取得了較好的成效。本次調查數據顯示,有關“1+ 6”文件出臺以來社區治理方面的變化,排名前四位的分別是社區黨組織建設加強(65.1%)、居委會自治能力提高(59.2%)、居委會經費保障力度加大(50.5%)和社區隊伍建設加強(24.1%),如圖1所示。

(一)社區黨的建設明顯增強

1.區域化黨建平臺普遍建立

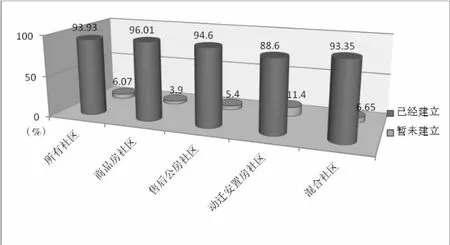

本次調查數據顯示,已經建立區域化黨建平臺的社區占到93.93%,暫時沒有建立的只有6.07%(其中動拆遷安置社區未建的比例最高),如圖2所示。

圖1 上海“1+6”文件出臺后社區治理變化

圖2 區域化黨建平臺建立情況

閔行區全面推進以社區黨組織為核心的“大黨委”制,推動社區民警到社區黨組織兼任副書記、委員或居委會主任助理,推選業委會、物業公司黨員負責人進社區黨組織班子。靜安區建立“1+5+X”區域化黨建平臺,以“1”社區黨組織為核心,“5”社區民警、居委會主任、業委會主任、物業企業經理、群眾團隊和社會組織中的黨員骨干等五個方面力量,“X”社區在職黨員、駐區單位負責人、聯系社區的各級機關干部等其它力量,形成區域化共治自治平臺。靜安寺街道還探索建立了“五化”機制,即區域化引領、社會化動員、組織化參與、項目化落實、民主化運作機制,打造“同心自治家園”、“同心自治小區”和“同心自治樓組”。黃浦區五里橋街道在社區層面建立了黨建共促會,把轄區的社會組織、物業公司、企事業單位黨組織納入黨建共促會會員,并建立社區黨總支與企業單位結對共建的簽約制度,以項目化方式建立了體現“資源共享、協作共贏”的資源和需求項目清單,完善“雙向認領”的工作機制。

2.“班長工程”有力推進

“1+6”文件實施后,上海市各區、街鎮明顯加大了“班長工程”的推進力度,選優配強社區黨組織書記。社區黨組織書記在社區治理中發揮著重要作用,某種程度上可以說書記能力強,社區就容易治理好。在本次調查中,就社區黨組織書記實行事業編制、事業崗位,認為吸引力很大的比例占68.1%。社區黨組織書記的發展方向得以明確,待遇得到保障。以普陀區為例,結合區域實際,制定了《普陀區事業編制居民區黨組織書記工資、津貼補貼以及績效工資分配實施辦法)》,對本區事業編制居民區黨組織書記收入待遇進行了統一和規范,非事業編制就業年齡段居民區黨組織書記的薪酬待遇,參照事業編制居民區黨組織書記的工資、津貼補貼和績效工資標準執行。同時,推進社區黨組織書記老中青比例和梯隊建設。2015年普陀區社區黨組織換屆后,社區黨組織平均年齡52.3歲,較上一屆降低0.7歲;最小年齡為25歲,最大年齡為63歲,退休返聘的社區書記比例降到20.59%。普陀區提出按照不低于社區黨組織數1:2的比例配備后備干部,并開展“年輕干部赴社區一線任職鍛煉三年行動計劃”,選派了20名年輕的公務員、事業干部赴基層任副書記、書記,充實基層力量。還以社區黨務工作者和社區工作者中的黨員作為重點,開展培養、儲備和選拔工作,解決社區黨組織書記后繼乏人問題。

3.黨員作用得到發揮

本次調查數據顯示,認為退(離)休黨員參與社區活動情況好的比例達到88.68%,在職黨員好的比例達到35.12%,流動黨員好的比例也達到了25.34%。有關黨員做公益的情況,認為非常好的比例達到20.87%,比較好的比例達到58.25%。

關于在職黨員到社區報到的情況,各個社區之間存在一定的差異,但從調查來看,全市在職黨員的報到率平均為57.86%,其中報到率超過80%的社區占43.12%。

總體而言,“1+6”文件實施后,上海市各街鎮積極探索黨員在社區發揮帶頭作用的途徑和方式,搭建平臺,暢通渠道,黨員的活力得到激發。例如浦東新區滬東街道采取“滬東微心愿”做法,街道每半年會在線上、線下征集居民微心愿,并在核實后將這些微心愿集中發布。凡是生活居住和工作在滬東社區,喜歡滬東社區的個人、單位和組織均可以參加,注冊并登錄應用后,就可以申請認領心愿。據統計,第一屆認領心愿的100%為黨員,第二屆黨員比例下降到80%,到了第三屆黨員只占58%,說明黨員起到了帶頭作用,引領帶動居民群眾積極參與社區治理。

(二)居民委員會自治能力明顯提升

1.完善居委會組織架構

按照《居民委員會組織法》的規定,居委會根據需要設人民調解、治安保衛、公共衛生等委員會。但很多居委會設的委員會沒有實際運作,沒有發揮大作用。在這次社區治理改革的過程中,上海市很多街道加強居委會專業委員會建設。比如,曹家渡街道根據居委會工作任務,設置了綜治與調解、社會保障、人口計生與公共衛生、環境與物業、精神文明建設五個工作委員會,每個委員會由9~11人組成,設主任一名,由居委會成員擔任;設副主任一名,由社區居民代表擔任;吸納若干名社區黨員代表、樓組長代表、團隊負責人代表、業委會代表、物業公司代表為骨干力量,兩代表一委員、駐區單位代表為協同力量。通過做強多元主體參與的自治小平臺,充分發揮居民自治作用。古美街道根據小區類型、居民構成、自治工作基礎的層次性差別,分類推進,設定了居民自治的“基礎版”、“提高版”、“特色版”三種模式,分別對應“居民自治意識不夠強的老舊小區”、“具有一定自治基礎的商品房小區”以及“居民參與意識強、自治基礎比較好的純商品房小區”。“基礎版”模式,在居委會下面成立民政、治保調解、宣傳文體、婦代、衛生五大專業委員會,做實各委員會,讓其有效運作。“提高版”模式,在五大委員會下分別建立若干自治團隊,健全自治團隊管理規約,規范其自治活動。“特色版”模式,則自主增設N個委員會,如青年委員會、樓道自治委員會、環境與物業管理委員會等,形成“5+X”委員會組織架構,利用更多社區資源,激發社區活力。

2.加強居民自治專業化支撐

“1+6”文件鼓勵并支持社區引入專業社會組織提供專業服務,滿足社區居民多樣化需求。通過專業服務,提升居委會組織和居民自治的能力。本次調查顯示,有52%的社區引入了第三方社會組織,其中虹口、靜安、徐匯、長寧、浦東、普陀等區引入社會組織的比例相對較高。社區引入社會組織從事的主要項目,公益服務類占81%,自治項目類占68%,矛盾調解類占30%。

社區負責人認為引入的社會組織作用非常好的比例達到21.17%,比較好的達到62.77%;認為社會組織支持和配合居委會工作非常好的比例達到21.17%,比較好的比例達到58.39%。總體而言,專業社會組織介入社區治理成為一個趨勢,專業的事情讓專業的人來做,彌補了居委會自身專業能力不足的問題。

3.加強對業委會的指導和監督

本次調查顯示,有54.3%的社區已經在探索居委會下設環境和物業管理委員會。就環境和物業管理委員會作用的發揮,認為非常好的比例達到16.43%,比較好的比例達到53.85%。調查中有53.7%的社區讓符合條件的居委會成員通過合法程序兼任業委會成員。

閔行區在社區綜合治理方面創造了“田園模式”,明確小區治理一個核心、兩個突破口、發揮三個部門作用,并細化推出“四類十項”標準。即充分發揮社區黨組織在社區協同治理中的核心作用,抓住符合法定條件小區業委會的組建和強化社區“三防”(人防、物防、技防)兩個重點突破口,強化公安、房管、司法三家行政指導部門的監管指導精細化水平,量化小區治理“組織體系完備、日常運行有力、防范設施到位、治安良好可控”四方面具體標準,發揮居委會、業委會、物業公司、社區民警“四位一體”以及相關部門協同作用,較快地提升了社區物業管理水平。目前這一做法已在閔行區推廣。

4.激發居民主體參與積極性

一是普遍建立了社區協商議事的平臺。本次調查顯示,有88.4%的社區都建立協商議事會。例如,嘉定區南翔鎮在社區建立了“五眾自治理事會”,樹立眾人眾治的理念,推動眾人走出來、說出來、議起來、動起來、聚起來。閔行區推廣江川路街道“小板凳議事會”的做法,并與上海人民廣播電臺直通990合作開展社區大討論,在此基礎上發布了居民議事黃金法則1.0版,確立了5個基本原則,即積極參與原則、公開議事原則、平等尊重原則、規則議事原則、過程注重原則。靜安區曹家渡街道建立了社區“睦鄰議事廳”,并引入社會組織開展羅伯特議事規則的培訓,制定了“曹家渡議事十五條”。關于議事會開會的頻率,近四成的比例是隨時開會,三成的比例是每季度開一次會。關于議事會的作用發揮情況,有35.8%的社區選擇非常好,有56.4%選擇比較好。

二是自下而上形成自治議題和自治項目。過去社區開展工作往往呈現出大包大攬、“為民做主”、“替民做主”的現象,容易造成工作內容與居民需求之間脫節的問題,居民對社區提供的服務無法積極回應,甚至有所怨言。社區工作采取項目化運作的方式,從“為民做主”走向“由民做主”,建立自下而上的居民自治議題和自治項目形成機制。例如,普陀區堅持以居民為主體,堅持以需求為導向,堅持自下而上,開展“同心家園”建設。截至目前,普陀區“同心家園”首批上報的社區項目共有447個,涉及便民服務、為老助殘幫困、公益環保等民生服務類項目244項,占總數的54.4%;文體設施、團隊活動、志愿服務等文明創建類項目105項,占總數的23.5%;停車管理、小區環境、公共設施等基礎建設類項目58項,占總數的13%;安全設施、安全管理等平安建設類項目40項,占總數的8.9%。各社區在總結提煉首批項目申報、評議、立項和項目運行經驗的基礎上,繼續開始征集第二輪、第三輪項目,建設“同心家園”項目庫,形成自下而上項目形成的常態機制。

三是設置自治金。比較早建立自治金的是浦東新區陸家嘴街道。從2011年開始,陸家嘴街道將核撥居委會工作經費中的新增部分設立為“居委會自治金”。“自治金”最大的特點就是采取項目化運作,項目的產生則由居民提議。在立項時經街道初步審核通過后,由居委會組織召開居民代表大會進行表決。如通過了,項目便可在社區里落地,而自治金就成了項目實施中所需的各項資金的保障。目前這一做法已經在全市推廣,本次問卷調查顯示,有36.8%的社區探索建立了自治金。

四是制定居民公約。本次調查顯示,有89.6%的社區都建立了居民自治公約。認為居民自治公約效果非常好的比例占到19.49%,認為效果比較好的比例占到53.81%。一些社區還建立了文明養寵公約、停車公約、樓道公約等,發揮了市民公約、鄉規民約等社會規范在社區治理中的積極作用。

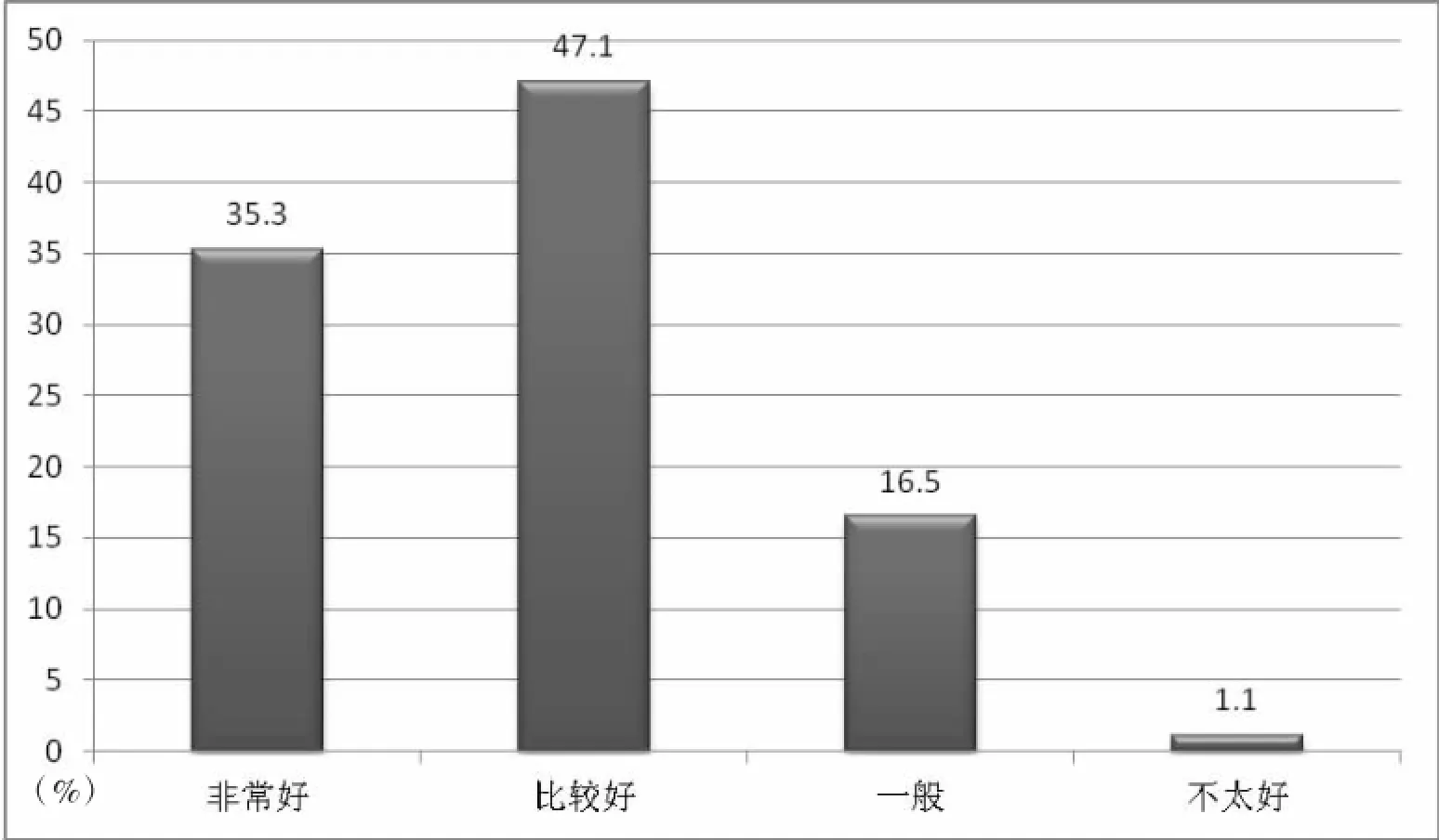

(三)社區工作者隊伍建設明顯加強

建立專業化的社區工作者職業化體系是上海“1+6”文件的重要內容,也是這一次改革的重要成果。本次調查數據顯示,認為建立社區工作者職業化體系效果非常好的比例達到35.3%,認為比較好的比例達到47.1%,兩者加起來超過八成的比例,也就是說社區工作者職業化體系的建立得到基層的高度認可,如圖3所示。

圖3 社區工作者職業化體系的評價

1.完成首批納入

上海市計劃納入社區工作者隊伍約4.1萬人,經綜合考評考核,首批納入29279人,平均年齡37歲,35周歲以下的14852人,占到50.7%,35歲至50歲11389人,占到38.9%。大專及以上學歷23067人,占78.8%,社區工作者隊伍整體結構進一步優化。

2.加強薪酬管理

在社區工作者薪酬體系方面,建立了統一的“三崗十八級”薪酬體系,目前人數分布大致呈金字塔型,其中1-6級共17757人,占60.6%;7-12級共5538人,占18.9%;13-18級638人,占2.2%。另有5300余人因各種原因暫未定級。在薪酬標準方面,各區社區工作者在2013年本市職工平均工資的1至1.2倍之間,全市平均薪酬系數為1.048,其中嘉定、閔行、靜安3個區的系數在1.1-1.2之間,其余13個區系數在1-1.1之間,平均收入為63336元/年。在問卷調查中,有87.8%認為社區工作者的待遇與以前相比有提高,這也說明社區工作者待遇的變化是實實在在的。

3.開展專業培訓

上海市民政局會同市委組織部出臺了《關于加強社區工作者專業化隊伍培訓的指導意見(試行)》,在全市的層面對新當選的居委會主任、千名骨干社區工作者開展政策法規、業務知識與實務能力培訓。各區、街鎮根據實際情況各自開展了形式多樣的培訓,比如嘉定區社建辦開展的參與式協商治理工作坊,就如何開展社區自治項目進行針對性的培訓。靜安區設計了14門進修培訓課程,包括社區superman養成計劃、議事規則與溝通協商機制、社區自治ABC等,還開設了周六課堂,既提高社區工作者的專業能力,又拓寬社區工作者的視野。

4.搭建交流平臺

上海“1+6”文件實施后,社區工作者之間的經驗交流愿望非常迫切。除了全市層面建立了居(村)工作協會之外,一些區也搭建了交流平臺。靜安區建立了居委會工作研究會,作為社區工作的智庫。普陀區成立了區居(村)委會工作協會,由“全國十佳最美社區人”梁慧麗擔任會長。創新帶教模式,探索帶教實踐機制,成立了“梁慧麗社區工作室”、“楊兆順社區工作室”等。通過“工作室”及下設帶教基地對新進社區工作者進行帶教,增強服務基層群眾的能力。同時,通過微信公眾賬號、微信群開展了社區工作者之間的廣泛交流,共同學習、共同研究、共同提高。

(四)社區治理制度保障力度明顯加大

1.減輕行政負擔

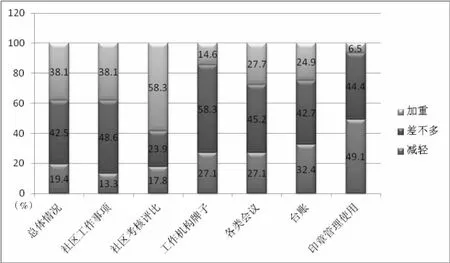

2015年12月上海市委辦公廳、上海市政府辦公廳印發了《關于規范管理本市居委會和村委會協助行政事務的指導意見》的通知,制定了居(村)委會協助行政事務參考清單(2016版)、居(村)委協助法院事務參考清單(2016版)和居(村)委協助人民(社會)團體事務參考清單(2016版)。上海市民政局會同市審改辦、社建辦印發了《關于規范管理本市居委會印章使用的指導意見》,制定了居委會證明類印章使用事項參考清單(2016版)和不列入居委會證明類印章使用事項參考清單。同時,還加快推進居(村)委電子臺賬建設,實行居(村)工作事項準入機制。在本次問卷調查中,在被問及市委“1+6”文件出臺之后居委會負擔變化的情況時,認為負擔減輕比例最高的是印章管理使用(49.1%),其次就是臺賬(32.4%),認為采用電子臺賬效率提高的比例占42.5%。有75%的社區建立了工作事項準入機制。如圖4所示。

2.落實經費保障

上海“1+6”文件中規定了居委會“兩項經費”,即規定居委會工作經費和社區服務群眾專項經費每年都不得低于10萬元。除這兩項經費外,有的還有社區基金、黨建經費等,與以前相比居委會可使用的經費得到了大幅度的提升。本次問卷調查顯示,在這次改革之前,有73.4%的居委會使用經費每年在10萬元以下,其中在3萬元以下的還占到10.8%;改革之后,有73.8%的居委會使用經費每年在10萬元以上,其中30萬元以上的占到6.2%。靜安區、黃浦區的居委會使用經費每年達到45萬元,尤其閘北區和靜安區合并之后,原閘北區的居委會使用經費大幅度上升。

3.完善評價體系

上海“1+6”文件提出建立健全自下而上的居委會工作評價體系,增強群眾在評價中的話語權,以居民知曉度、參與度、滿意度為重點,評估居民自治開展情況,評價居委會及其成員的工作業績。普陀區委托第三方制定了居委會評價指標體系,開展了星級居委會的評比,使得居委會的工作理念和方式能夠切實轉變,從而能夠增強居委會的社會動員能力,適應基層社會發展形勢的要求。

二、上海推進社區治理創新存在的主要問題

上海“1+6”文件實施后,社區治理改革取得了積極的成效,但社區治理是一項系統工程,目前還存在一些有待進一步改進的問題。

(一)以社區黨組織為核心的社區治理架構還不夠完善

1.區域化黨建平臺較為松散,多元主體的作用發揮不夠

在本次調查中,關于區域化黨建平臺作用發揮的情況,不同類型的社區有所差異。商品房社區中,駐區單位、社會組織的作用發揮一般;售后公房社區中,物業公司發揮作用最弱;動遷安置社區中,物業公司、業委會、社會組織、駐區單位的作用發揮都很弱。在社會組織引入社區治理方面,有48%的社區沒有引入第三方社會組織。在建立了自治金的社區,其經費來源中選擇街鎮撥款的比例達到94.85%,選擇居民自籌的比例是23.2%,選擇單位贊助的比例只有18.56%,可見,動員駐區單位參與社區治理的程度還不夠。

2.社區黨組織的設置方式單一,與居民自治的有效融合度還不夠

一般而言,社區黨組織是由黨總支——黨支部——黨小組構成的組織體系,社區群眾自治組織則是由居委會——居民小組——樓組構成的組織體系。由于黨員分布和隸屬關系的不同,黨的組織體系與居民自治的組織體系往往是分離的,從而影響黨組織引領居民自治作用的發揮。而且在社區黨組織和自治組織體系中,往往存在一個共同問題就是“中間弱化”現象,黨支部的作用弱,居民小組基本虛化。

3.在職黨員的社區意識較為薄弱,帶頭模范帶動群眾作用還不夠

本次調查數據顯示,關于在職黨員到社區報到的情況,雖然報到率80%以上的占到四成,但報到率30%以下的接近兩成,60%以下的超過四成,也就是說呈現兩頭分化的現象。關于在職黨員參與社區活動情況,認為一般的比例高達47.99%,不好的比例達到16.89%。關于黨員亮身份制度的建立情況,目前已經建立的社區只有35.57%,也就是說這一制度的建立還不普遍。不過,準備建立但暫時沒有建立的社區占到49.91%,還有12.52%的社區暫時沒有計劃建立這一制度。調查中發現,建立黨員亮身份制度比例最高的依次是崇明區、奉賢區、閔行區,而建立比例最低的依次是徐匯區、嘉定區、松江區、楊浦區,準備建立比例最高的依次是嘉定區、青浦區、徐匯區、楊浦區。相比較而言,郊區比中心城區建立黨員亮身份制度的積極性更高一些。調查中一些黨員不希望亮身份的顧慮主要有:擔心麻煩占到30.93%,不愿意被監督也占到30.93%,擔心隱私安全占到29.03%。如果黨員在社區隱形,帶頭模范引領作用就無從體現了。

(二)以居委會減負增能為重點的社區治理機制還不夠健全

1.居委會的行政負擔依然不輕

本次調查數據顯示,關于“1+6”文件出臺以來居委會負擔的變化情況,認為居委會負擔反而加重的比例達到38.1%,認為差不多的比例達到42.5%,認為減輕的比例只有19.4%。從具體類別來看,認為負擔反而加重的比例最高的是社區考核評比(58.3%)、其次社區工作事項(38.1%)、各類會議(27.7%),如圖4所示。

調查還顯示,雖有75%的社區建立了社區工作事項準入機制,但只能部分把關,甚至形同虛設。把不了關的主要原因:選擇居委會難以拒絕的比例占到36.2%,各條線布置的臨時任務比較多的比例占到34.5%,各條線人手不足習慣性將工作安排給居委會的比例占到29.3%。此外,這次改革大幅度提高了居委會的經費,但某種程度上經費的使用也變成了居委會“甜蜜的負擔”。有30.9%的社區認為居委會經費使用手續非常繁瑣,50.3%認為比較繁瑣。

2.居委會的自治能力有待提高

目前,社區的工作平臺已經建立很多,但如何運作平臺取決于居委會的主導能力。比如,大多數社區都建立了居民議事會,但新的協商技術應用并不廣泛,開放空間會議技術、羅伯特議事規則等應用較少,更多習慣于傳統的工作方式,對民主協商有畏難嫌煩心態。協商的內容一般性事務和文體活動類議題多,有關公共事務和群眾切身利益的議題少。自下而上產生公共議題和公共項目比較困難,社區不同程度地存在著不會協商和不愿協商的情況。

圖4 居委會行政負擔變化情況

上海“1+6”文件實施之后,各街道社區自治辦都在大力推動社區自治項目。少部分社區把上報自治項目也視為負擔,甚至存著為報項目而報項目的情況。某社區黨總支書記說:“過去我是百分百完成上面布置的任務,現在不一樣了,要我們自己設計項目,這個變化一開始還真不適應。”

3.引導業委會和物業公司有序運作的方法還不多

關于把好業委會成員人選關,調查數據顯示有14.4%的社區負責人認為難度非常大,有44.4%的認為難度比較大。關于探索符合條件的居委會成員通過合法程序兼任業委會成員的看法,雖有超過七成的社區負責人同意這一做法,但也有接近兩成的比例不同意,主要原因是容易造成角色沖突。對于業委會不按規定履行職責,依法授權居委會代為履行職責的看法,有30.7%的社區負責人認為不可行,有44.4%認為可行但不可操作,只有24.9%認為可行也可操作。

具體到業委會的運作情況,全市業委會正常運作比例最高的是商品房社區,勉強維持比例最高的是混合型社區,無法運作比例最高的是動遷安置社區。由此推斷,業委會運作和物業管理依然是社區治理的一大難點。

(三)以居民主體參與為根本的社區治理方式還不夠豐富

1.居民總體參與程度不高,參與意識不強

本次調查數據顯示,回答社區中積極參與社區活動的居民占社區居民總人數在20%以下(不含20%)的比例達到42.27%。在單一類型的小區中,居民參與比例最低的是商品房小區,比例最高的是動遷安置房小區。而且在參與社區活動的居民中,退休老年人多,回答退休老年人占積極參與社區活動居民總數60%以上的比例達到55.21%。總體而言,居民社區參與的程度不高。

2.居民與社區之間缺乏連接點,參與動力不足

市場化發展的過程伴隨著去共同體化,商品住宅的建設更加注重私密空間的保護,居民的居住方式逐步告別了弄堂和單位大院。居民獲取資源滿足需求的渠道更多是來自社區之外,因此覺得與社區幾乎沒有任何關聯,不少居民沒有去過居委會辦公室,對社區干部基本不熟悉。

3.居民與居民之間缺乏連接點,參與活力不夠

當前大多數社區中居民與居民之間沒有血緣、業緣等關系,熟人社區快速走入陌生人社區。2016年5月上海市統計局對鄰里關系的調查顯示,對鄰居不了解的比例達到43.6%,部分了解達到28.9%。對鄰里關系不滿意的市民認為“互不認識、視同陌路”是主要原因。本次調查數據顯示,雖然大多數社區都建立了居民自治公約,但認為居民自治公約效果一般的比例也達到了25.42%。

(四)以社區工作者為關鍵的社區治理隊伍建設還不夠有力

1.社區工作者的專業能力亟待提升

在上海市首批納入社區工作者的人員中,持有社工職業資格的只有3987人,僅占13.8%。閔行區首批納入的社區工作者有3242人,其中高中及以下學歷424人,占到總人數的13.1%;大專學歷1265人,占39.1%;本科及以上學歷1553人,占47.8%。具有初級專業水平的有180人,占總人數的6%;具有中級以上專業水平的只有38人,占1.2%。由于首批采取的是定向招錄,大部分納入人員還是原有人員,隊伍整體的專業素質與能力還存在一定差距。而另一方面,部分新進的年輕社區工作者,存在著善于與電腦打交道、不善于與人溝通交流的問題。

2.社區工作者的薪酬體系亟待完善

一是社區工作者的工齡認定,上海全市沒有做統一規定,各區執行標準有一定差異,有的區認定所有的工齡,有的區將不在社區工作的社會工齡折半計算,造成區與區之間政策不平衡。二是新的薪酬體系實施后,工齡較長、職務較高的社區工作者工資增幅較大,而工作年限短、學歷又高的年輕社區工作者增幅較小,學歷和職業資格在待遇上所占的比重較小,容易造成年輕社區工作者的流失,出現報考社區工作者的年輕人多,但招錄后流失的年輕人也多的現象。三是松江、閔行等區薪酬倒掛現象比較突出,部分人員的現有工資收入高于納入社區工作者的薪酬標準,暫時采取了保留其原有工資收入的做法,但同時也凍結了其工資增長機制,長期會影響這部分人工作的積極性。

三、進一步推進社區治理創新的對策建議

社區治理是一個長期的過程,不可能一蹴而就。要持續推進社區治理創新,還需進一步完善以下幾個方面的機制。

(一)強化黨建引領,進一步完善黨的建設與社區治理的有效融合機制

1.注重組織體系的區域融合

健全黨建引領社區治理的組織體系,進一步發揮區域化黨建平臺的作用,特別是發揮居委會、業委會、物業公司、社區民警“四位一體”的功能。重點建設好社區黨建服務站,整合多方資源,提供豐富多彩的服務項目。并且通過黨建引領推動社區協商,自下而上地形成自治議題和自治項目,最大程度地激發基層社區活力。

2.注重黨組織的設置方式

一是階梯式設置。可以按照社區、塊區、樓組分別健全黨總支、黨支部、黨小組,形成社區、塊區、樓組三級形態。尤其要大力加強樓組黨建,推動樓組自治,喚醒沉睡的鄰里空間,開發樓組資源,培育睦鄰樓組文化,實現樓事共議、樓務共管的自治氛圍,促進鄰里共同體的形成。同時加強樓組與樓組之間的互動與交流,建立樓組長協會、樓組聯誼會等平臺。二是興趣型設置。以“興趣愛好相同、專業特長相近、居住地點相連”為原則,設立特色黨支部或黨小組,營造興趣共同體,發揮專業優勢,提供志愿服務。

3.注重社區黨員人才的挖掘

社區治理最關鍵的是人才資源,實際上社區不缺人才,特別是有大量的黨員,但是由于缺乏有效的組織方式和平臺,不少黨員似乎“淹沒”在居民之中,成了“休眠的種子”。要積極推動黨員進社區,加強制度化和組織化建設。如完善黨員亮身份制度,在保護黨員相關隱私的基礎上公開黨員身份。健全黨員社區評議制度,本次調查數據顯示,有48.96%的社區認為非常有必要對在職黨員開展社區評議。建立社區黨員議事會、在職黨員理事會等平臺,建設黨員志愿者隊伍等,以項目化、組織化的方式提供黨員參與社區治理的空間和渠道,讓各類黨員在社區有充分發揮先鋒模范作用的舞臺。

(二)深化減負增能,進一步健全政府治理與居民自治的良性互動機制

1.注重街道、職能部門與社區工作的對接

本次調查數據顯示,在問及做好社區工作有哪些關鍵因素時,選擇街道及其他相關部門支持的比例達到49.9%,排在第三位(前兩位是書記能力強和隊伍結構合理)。而在問及上海“1+6”文件出臺以來社區治理方面的變化時,選擇職能部門支持社區治理力度加大的比例只有19.7%。由此可見,社區對于政府部門的支持有著迫切的愿望和期待。要切實支持社區工作,實現減負增能的目標:

一是要建立街道八辦聯動機制。雖然街道辦事處由18個科室合并為8個辦公室,但是工作條線和工作流程沒有變化,就沒有減輕社區的負擔。比如,社區日常工作事項的布置和落實方面,如果街道各個辦公室和各個條線都各自找社區書記來開會,那么可想而知社區書記的會議負擔就非常重。如果建立街道八辦與社區的會議對接制度,安排在每月第一周或第四周,事先可由社區自治辦匯總八辦需要社區協助的工作事項。這樣既能減輕社區書記的會議負擔,又能增強工作的規范性。又如,街道社區黨建辦公室指導社區黨建工作,社區自治辦公室指導社區自治工作,而社區要深入推進基層黨組織領導下的群眾自治,有兩個10萬元專項經費,就需要社區黨建辦公室和社區自治辦公室的統籌協調和有效對接。可以考慮由一位街道黨工委副書記分管社區黨建辦公室和社區自治辦公室工作,配一名街道行政副職協管。此外,需要簡化社區經費使用手續,健全財務公開制度。

二是要健全職能部門下沉機制。上海“1+6”文件要求管理力量和資源下沉,特別是城管下沉到街道,街道網格化管理中心實體化運作,一居一警的設置,實實在在提高了管理效率。但是職能部門管理力量下沉應融入到社區治理結構當中,而不是置身事外的高高在上姿態,僅僅停留在“發現——響應”、“問題——應對”的被動性層面,應增強職能部門的主動性和前置性,健全下沉服務機制,從“下達任務式的工作對接”轉變為“專題研究式的工作對接”。閔行區的“田園模式”之所以有成效,就在于各職能部門主動作為,履行主體責任,實現源頭治理。

2.注重政府的實事工程與社區居民自治的結合

政府部門實施的實事工程,多注重結果導向,過程注重不夠,實事工程結束就結束了,沒有在過程中引導居民參與,沒有在過程中傳遞價值,從而導致一些實事工程的效果不理想,居民的獲得感不強,認為政府部門只是在完成指標任務,不僅不滿意,反而還有部分負面言論。因此,需要把實事工程上升到治理的層面來考慮,通過實事工程實現治理的目標。實事工程的推進不能只有行政邏輯,需要社區自治的邏輯。當前上海在推進小區綜合治理三年行動計劃的過程中,就需要把面子工程和里子工程結合起來,既要改變小區外在的硬件環境,也要提升小區內在的軟件環境。在小區的改造過程中讓居民參與方案的制定、實施和監督,提高居民的主體意識和自治能力。徐匯區凌云街道梅隴三村在內天井下水管道的改造中,不再是街道沖在最前面,而是積極引導同一樓道中的居民開展協商達成共識,既順利完成了所有內天井下水管道的改造,又推動了樓道自治,化解了樓道鄰里之間長期以來因下水管道堵塞產生的矛盾,促進了樓道共同體的形成。

(三)細化治理項目,進一步探索社區、社會組織與社工的聯動機制

1.注重項目化運作,構建居民與社區之間的連接點

開展社區需求和社區資源的調查,將社區需求項目化,尤其大力培育具有本社區特色的精品項目或支點項目,從而能夠動員更多的居民從私人空間走到社區公共空間中來。從目前來看,著重抓好兩類項目:一類是興趣點項目,比如綠色生態項目、健康體鍛項目、社區廚房烘焙項目、社區廣場舞項目等;另一類是痛點項目,比如垃圾分類項目、下水管道改造項目、拆除違建項目、安裝電梯項目等。并且要建立項目之間的關聯機制,發揮項目的集成效應。

2.注重組織化參與,構建居民與居民之間的連接點

項目化運作的目的就是要在服務和活動中實現居民的團隊化、組織化。通過興趣點的營造和痛點的化解構建居民之間的關聯點,形成自治團隊或志愿者組織,并通過社區睦鄰節、鄰里節等主題活動,創造公眾生活,增進社區互動和信任,增強社區歸屬和認同,增加社區社會資本。

3.注重專業化支持,構建社區內與社區外的連接點

社會組織的優勢一方面是其專業性,另一方面就是善于鏈接社區內外的各種資源和力量。從社區內部來說,社會組織可以根據居民需求策劃項目,并指導項目的執行,在項目執行的過程中帶出更多的團隊,帶出社區骨干和精英人才。從社區外部來說,社會組織可以通過開展活動動員社會力量參與到社區治理當中來,可以通過路演或比賽搭建社區與社區之間的交流平臺,從而將社區內外以及社區與社區之間聯結起來。此外,可以充分利用互聯網平臺促進多方資源的鏈接。

(四)固化組織基礎,進一步夯實社區工作者隊伍建設的持續機制

1.注重專業素養的提升

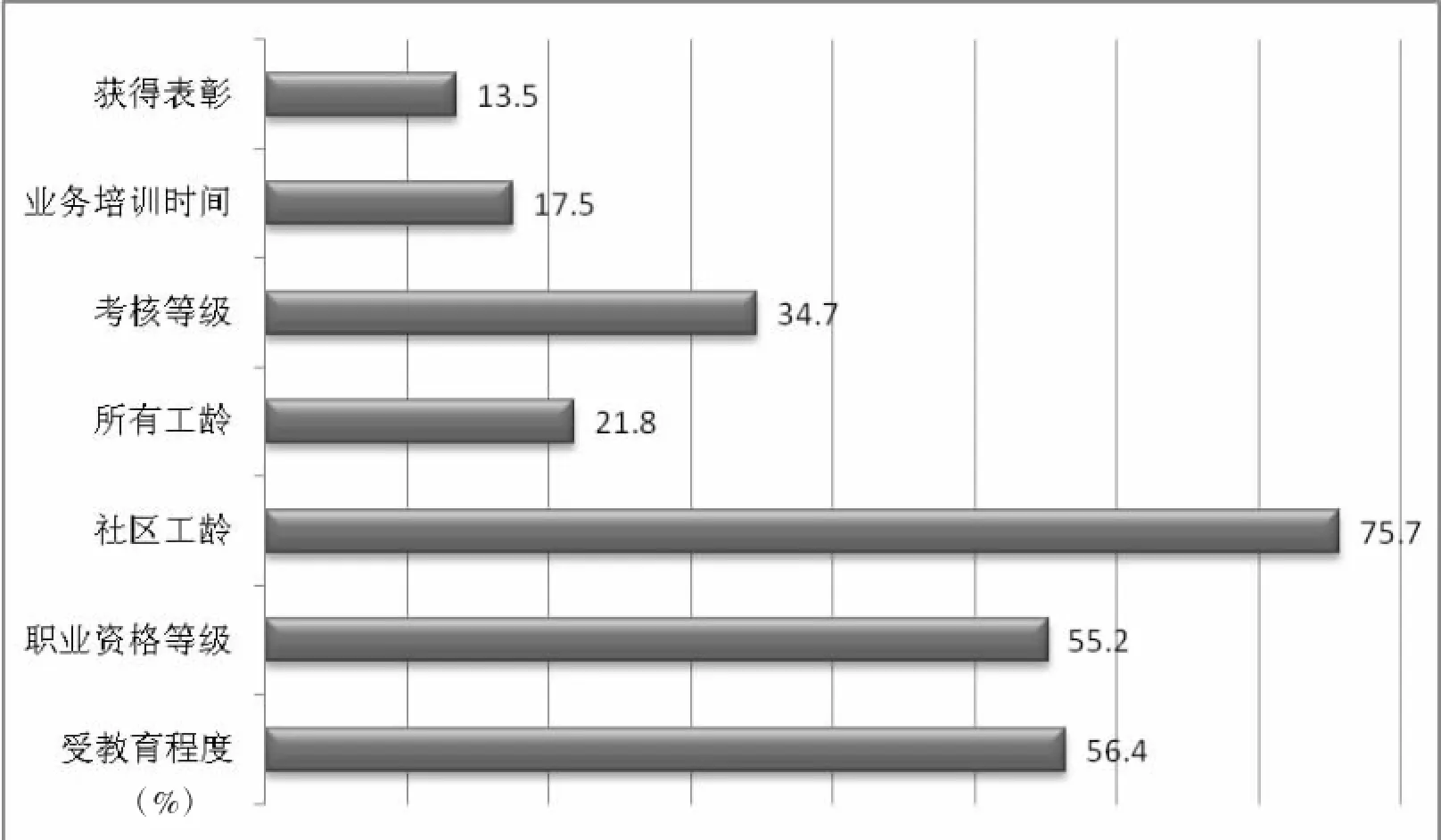

如圖5所示,在被問及完善社區工作者待遇制度應考慮的因素時,選擇社區工齡的有75.7%,選擇受教育程度的有56.4%,選擇職業資格等級的有55.2%。調查對象認為社區工齡、學歷、職業資格這三個因素是最主要的,也充分說明了社區干部自身對專業性的強調。

圖5 完善社區工作者待遇制度需考慮的因素

因此,要提升社區工作者的專業素養,其薪酬待遇要有導向性,向專業性傾斜。并且門檻要逐步提高,對于職業資格要有明確的要求,比如3年內必須獲得助理社工師的資格,沒有獲得職業資格就沒有晉升的資格。還可以建立社區工作學院或大學,舉辦社區工作創新大賽,加強實務指導,從而推動社區工作者能力建設。

2.注重職業精神的塑造

建立社區工作者職業體系、賦予社區干部的“職業身份”、推動社區干部職業化的舉措,是受到社區干部高度肯定和歡迎的。但是,由于最引人關注的是薪酬待遇,往往將加強社區工作者隊伍建設簡單化為加工資,社區工作者隊伍還是原有的那批人員,工作還是原來那樣去做,沒有任何變化,甚至因為工資加減的多少引發更多的矛盾和意見。因此,加強社區工作者隊伍建設,必須重視社區工作者職業精神的塑造,提升職業感和事業心。在社區工作者培訓和培養的過程中,除了重視社區工作者的技術、方法外,首要的是要強化社區工作者的價值理念,建立“薪酬+價值”的培養體系。當然,也需要加強對社區工作者的人文關懷。

(責任編輯:亞立)

The Effects,Problems and Countermeasures of Governance Innovation in Communities:Based on the Questionnaire Survey in Shanghai

HE Haibing,CHEN Yuting,ZHAO Xin,WANG Jinlong,LI Xiaobin

(Shanghai Party Institute of CCP&School of Shanghai Administration Institute,Shanghai 200233,China)

Since the“1+6”files which carried out for the innovation of social management and the strengthen of grass-roots construction in Shanghai in 2015,there had some obvious results such as the party’s construction in community,the autonomous ability construction in residents’committees,the team construction of community workers and the system construction about community governance.However,there are still problems like the imperfect community governance structure,the inadequate community governance mechanism,and the incomplete community governance mode.Therefore,we measures to make the social system reformation deepen in the future,such as the fusion mechanism of the party’s construction and the governance of community,the interactive mechanism of the governance of the government and the autonomy of residents,the linkage mechanism within the community and social organization and social workers,the persistence mechanism of the construction of community workers’team.

Community Governance;Shanghai;“1+6”Files

本文為2016年度上海市人民政府決策咨詢重點研究課題“本市社會治理創新中居民區治理體系跟蹤研究”的部分成果。

何海兵,國家行政學院公共管理博士后,上海行政學院社會學教授,基層治理課題組組長;陳煜婷,上海行政學院講師;趙欣,上海行政學院副教授;汪金龍、李曉彬,上海行政學院碩士研究生。

C916

A

1008-7672(2017)02-0079-12