NBA:總裁不過是球隊老板們的打工仔

賴藝文

關注雜志的讀者里想必有不少湖人隊球迷,對于湖人球迷來說近幾年最耿耿于懷的莫過于2011年加索爾、奧多姆換保羅的交易被時任總裁大衛斯特恩以“籃球的原因”而叫停。

事件已經過去了6年,這筆被否決的交易的真正原因一直未被披露,外界眾說紛紜,不過最可能的原因不外乎兩種:

第一種:黃蜂隊當時已由聯盟托管,如果完成這筆交易,得到奧多姆、馬丁、德拉季奇、斯科拉的黃蜂隊薪資空間將銳減,對于一支急待出售的球隊來說,他們需要展現升值的潛力,因此選秀權和年輕球員才是他們真正需要的,因此如果交易達成,黃蜂隊的出售前景將大打折扣,而如果黃蜂隊短時間內無法找到下家,一切運營的成本要由其他29家球隊老板分攤。

第二種:一旦交易達成,湖人隊極有可能組成科比+保羅+霍華德的三巨頭,在聯盟當時已經有熱火三巨頭的情況下,這兩支球隊很有可能形成強有力的壟斷,這是其他球隊老板,特別是小球市老板不希望看到的。所以在前一年剛剛失去勒布朗詹姆斯的騎士隊老板吉爾伯特聯合其他球隊投資人抗議的傳聞可能也是屬實。

無論是基于哪種原因,大衛斯特恩否決這筆交易的目的都是為了保護大部分NBA投資人的利益,事實上雖然斯特恩是NBA的總裁,在很多事務上享有一票否決等特權,但NBA真正的幕后老板是30支球隊的投資人,NBA聯盟不過是服務于他們處理公共事務的機構,而NBA總裁只是老板們雇來的高級打工仔。

NBA是“一家公司”而非聯賽+球隊

NBA的前身BAA( Basketball Association of America)是由十一家冰球館和體育館老板們共同發起成立的,初衷是為了讓體育館在沒有冰球比賽的日子不會空場。當時正值二戰結束,美國人需要從戰爭的緊張氣氛中解脫出來,體育和娛樂是當時美國人的消費熱點。在這樣的背景下,聯盟本身存在的意義與其說是組織一項競賽更像是投資一檔生意。

BAA的主要發起人之一,沃爾特阿布朗為聯盟奠定了理論基礎,這個理論基礎有四條原則:

1.球隊的擁有者必須具有一定規模資產,職業聯盟必須有足夠的財力支持。

2.用高收入保證運動員全身心地投入訓練和比賽,不為生計所困。

3.一名選手只能為一家俱樂部效力并要簽訂嚴格的合同。

4.聯賽還要建立選手儲備制,以備現役選手受傷或者因故無法比賽時,球隊的整體實力不受損失。

從這些基礎理論里你可以看出,NBA是一家商業機構,NBA需要最好的運動員以及最好的老板并通過長期穩定經營的方式獲得經濟利益。

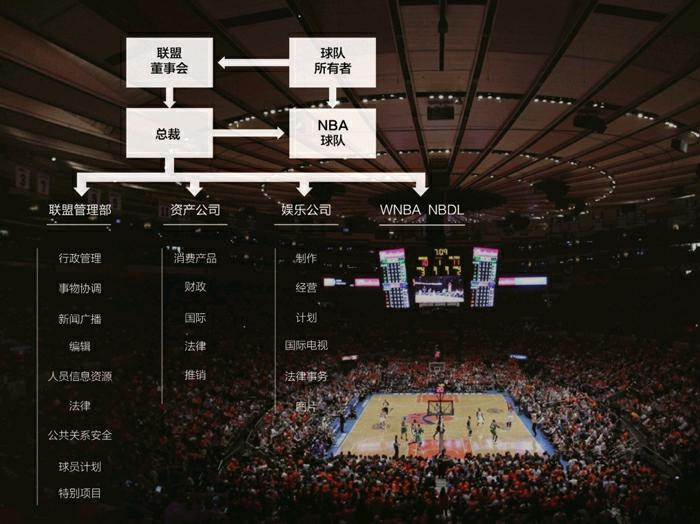

而NBA聯盟則是作為一個非營利性的商業組織存在,它受聘于NBA董事會(30支球隊老板或老板代表組成,另有一個神秘的高級六人董事會),聯盟負責組織賽事、推廣品牌、經營賽事,處理俱樂部之間的公共事務,但無論NBA賺到多少錢,都是由NBA里的30支俱樂部分享,所以與其將NBA看成聯賽+球隊,NBA更像是一家公司,而球隊、聯盟以及NBA分公司不過是其中的不同部門。

NBA聯盟有權利但沒有利益

前文已經提到NBA聯盟是非營利性的商業組織,他們服務于球隊,但球隊的公共產品、公共事務必須完全交給聯盟管理。

以此為基礎,NBA聯盟會以一個整體的組織形式與其他商業機構進行談判,這讓聯盟在談判中成為一個擁有壟斷能力的集體,擁有更多討價還價的空間。聯盟的經營收入包括轉播費、聯盟標志產品銷售、聯盟衍生產品開發、全球推廣活動等等。聯盟所獲得的所有收入會有相當大一部分比例返還給球隊,在2005- 2006賽季啟用的新標準中這一比例是51%,另有一個固定比例用于聯盟費用支出。

NBA聯盟除了負責聯盟公共產品經營外,還負責競賽規則制定與修改,聯盟管理制度的制定與修改,裁判員的雇傭和培訓,代表聯盟與球員工會談判,開展聯盟推廣活動,擴大聯盟影響等。

俱樂部可以躺著數錢,但想拿更多錢仍需自己努力

NBA總體收入不僅僅包括聯盟收入,球隊也有自主的收入來源,這一部分包括球票銷售(門票收入:常規賽上繳聯盟6%、季后賽稅后上繳45%)、場內廣告(聯盟規定廣告位置和數量)、球衣廣告(聯盟規定位置和大小)、球衣等紀念品銷售收入。紀念品銷售不使用聯盟標志的,不受聯盟限制,只上繳聯盟一個很小比例的“稅”。

但是,如果銷售聯盟標志的產品,銷售范圍不得超過比賽場館半徑70英里,而且銷售收入的一個很大的比例要上繳聯盟。地區性轉播收入也是球隊重要的收入來源之一,全球和全國性的轉播營銷權利均由聯盟掌控,各支球隊則擁有當地電視臺的電視轉播權營銷權利。2011年洛杉磯湖人隊就與時代華納公司簽署了一份長達20年的合同,根據業內人士估計這份合同的價值高達30億美金。

這樣的分配模式既最大限度的保證了球隊之間收益的平衡,又促進了球隊開拓本地市場的熱情。

有限度的控制勞方,保證聯盟健康

對于NBA中的勞方——球員,聯盟也有很好的控制、管理以及補充機制,眾所周知NBA每年會邀請世界各地的優秀年輕球員參加選秀,理論上上賽季成績排名靠后的球隊能夠獲得更優秀的年輕球員,這不僅保證了NBA球隊間的實力平衡,也加劇了球員間競爭和更新換代,根據統計,目前NBA球員的平均NBA生涯只有短短3年。

NBA的工資帽制度更是保證聯盟健康的關鍵,1984年大衛斯特恩擔任聯盟總裁時,NBA的經營狀況遠非今天這般樂觀,當時聯盟中的23支球隊有17支虧損,球員工資超出俱樂部收入是主要原因之一,斯特恩為了解決這一狀況引入了球員工資封頂制度,也就是我們更熟悉的“奢侈稅”和“工資帽”。

我們眼中NBA球員的收入或許高的嚇人,湖人隊著名飲水機管理員薩克雷的續約合同就接近一百萬美元,而去年自由市場上勒布朗詹姆斯得到的三年續約合同第一賽季的工資就高達3100萬美元,成為NBA聯盟第一高薪。但NBA球員的整體工資占NBA總收入的比例在美國各行各業中其實處于中下游的水準,全美國勞工工資占行業收入的比例平均為75%左右,而NBA的工資帽一直都保持在聯盟收入的60%以下。

NBA中的工資帽是指球隊賽季支付給自己球員的工資總和不能超過某一特定數值,具體為聯盟總收入的48%,如果超過這一數值,球隊與球員的簽約將受到限制,如果球隊一味節省薪資空間而達不到工資帽,那么這部分不足工資帽的錢將由所有球隊平均分配。奢侈稅則是為了懲罰一些球員工資超過工資帽的球隊,球員總工資超過球隊收入55%的球隊需要繳納奢侈稅,具體為每花銷一美元就要繳納一美元的奢侈稅,此外如果球隊超支一千萬美元還要繳納一千萬美元的“稅”。

NBA的工資帽和奢侈稅制度有效的控制了球隊成本,避免無限制的“軍備競賽”發生,而面對球員減少的利益,NBA給出的解決方案是通過營銷對聯盟品牌和頭部球星進行推廣,為他們帶來賽場之外的收益,以確保他們可以接受受限制的薪資,同時大部分球員的合同也是受到保障的,不會因為意外情況而失去收入來源,這樣的規定幫助球隊減少了在薪資談判中遇到的阻礙。

事實上在美國,其他三大體育聯盟以及美國職業大聯盟的運營模式都與NBA類似,而遠在大西洋對岸,英超也采取某些相同的策略將聯賽打包成為一個整體進行運營開發,目前英超已經是全歐洲公認商業化最成功的職業足球聯賽。

類NBA模式讓聯賽成為了股東投資行為而非投機行為,聯賽最終保護的是投資人的利益,所有的行為都是為了讓投資人獲利,這樣統一的目標才造就了今日氣勢恢宏的籃球商業帝國。