“荷蘭病”型旅游地:內(nèi)涵解析與識別流程

楊懿++田里++鐘暉

摘 要“荷蘭病”是一個經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的概念,指一國或地區(qū)某一產(chǎn)業(yè)部門異常繁榮,而其它產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對滯后的現(xiàn)象。在中國旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展實踐中,存在著以麗江市、張家界市、三亞市、黃山市和阿壩州為代表的以旅游業(yè)為單一支柱產(chǎn)業(yè),區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展高度依賴旅游業(yè)的旅游地。文章創(chuàng)造性地提出了“荷蘭病”型旅游地的概念,并系統(tǒng)闡述了“荷蘭病”型旅游地的內(nèi)涵特征、形成條件和識別流程,運用Eviews7.0軟件對上述五個城市進(jìn)行“荷蘭病”識別的計量經(jīng)濟(jì)分析,發(fā)現(xiàn)都屬于典型的“荷蘭病”型旅游地。

關(guān)鍵詞“荷蘭病”;旅游地;識別

[中圖分類號]F592.7 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼] A [文章編號]1673-0461(2017)04-0047-06

一、問題提出與文獻(xiàn)回顧

“荷蘭病”的概念起源于20世紀(jì)50年代,荷蘭石油和天然氣業(yè)迅速發(fā)展卻抑制了其它產(chǎn)業(yè)部門,最終導(dǎo)致了通貨膨脹上升、制成品出口下降、收入增長率降低、失業(yè)率增加等現(xiàn)象,使荷蘭經(jīng)歷了一場前所未有的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整危機。因此,經(jīng)濟(jì)學(xué)界將這類某一產(chǎn)業(yè)部門異常繁榮,其它產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對滯后的現(xiàn)象稱為“荷蘭病”。在中國旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展實踐中,存在著以云南麗江市、湖南張家界市、海南三亞市、安徽黃山市和四川阿壩州為代表的以旅游業(yè)為單一支柱產(chǎn)業(yè),區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展高度依賴旅游業(yè)的旅游地。林毅夫(1999)曾指出經(jīng)濟(jì)發(fā)展的真實涵義不是一個或幾個產(chǎn)業(yè)鶴立雞群式的增長,而是綜合經(jīng)濟(jì)實力的提高;劉偉(2002)通過對中國1992~2000年經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)數(shù)據(jù)的實證研究,指出如果第三產(chǎn)業(yè)在國民生產(chǎn)總值中超過一定比重,就會降低農(nóng)業(yè)和工業(yè)對經(jīng)濟(jì)增長的拉動,單純強調(diào)發(fā)展第三產(chǎn)業(yè),只能促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的短期增長,之后卻會步入長時間的衰退。這類旅游地雖然通過旅游業(yè)的蓬勃發(fā)展獲得了“第一桶金”和巨大的榮耀,但其區(qū)域經(jīng)濟(jì)卻形成了過度依賴旅游業(yè)的“困局”,使其它產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨更多的困難。“荷蘭病”現(xiàn)象的出現(xiàn)引起了學(xué)術(shù)界的高度重視,Corden & Neary(1982)作為研究“荷蘭病”的代表,在假定充分就業(yè)狀態(tài)的基礎(chǔ)上,構(gòu)建了“荷蘭病”經(jīng)典理論模型,指出自然資源大開發(fā)將導(dǎo)致支出效應(yīng)、資源轉(zhuǎn)移效應(yīng)、去工業(yè)化現(xiàn)象和匯率升值現(xiàn)象。Auty(1993)、Sachs & Warner(1995)從發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)的視角審視“荷蘭病”效應(yīng),提出了“資源詛咒”假說。在國內(nèi),學(xué)術(shù)界常以“荷蘭病”來警示在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中過分依賴某種自然資源的危險性(劉佳,2009;龔秀國,2010等)。

“荷蘭病”理論在旅游研究中的應(yīng)用才剛剛起步。學(xué)術(shù)界已經(jīng)意識到“荷蘭病”在旅游業(yè)發(fā)展中的客觀存在,但是還缺乏系統(tǒng)研究。Copeland(1991)和Chao & Hazeri & Laffargue(2006)提出小型城市生產(chǎn)要素過分集中于旅游業(yè),容易產(chǎn)生“荷蘭病”,制約其它產(chǎn)業(yè)和城市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展;Javier Capó Parrilla(2005)等通過分析西班牙旅游業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系,認(rèn)為在經(jīng)濟(jì)上過度依賴旅游業(yè)而導(dǎo)致的“荷蘭病”是其經(jīng)濟(jì)發(fā)展長期停滯不前,遠(yuǎn)落后于歐盟其它國家的重要原因;徐紅罡(2006)提出了“荷蘭病”在中國資源型旅游地中的作用機制;Javier Capo & Antoni Riera Font & Jaume Rossello Nadal(2009)證明了西班牙巴利阿里群島和加那利群島過度依賴旅游業(yè)發(fā)展,出現(xiàn)了“荷蘭病”現(xiàn)象;Ashworth & Page(2010)也指出旅游業(yè)能夠給區(qū)域帶來持續(xù)的經(jīng)濟(jì)利益,但高度依賴于旅游業(yè)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)卻從旅游業(yè)獲利較少;左冰(2011)提出旅游發(fā)展有可能產(chǎn)生“荷蘭病”效應(yīng),會對地方經(jīng)濟(jì)的長期發(fā)展產(chǎn)生不利影響;徐文海、曹亮(2012)認(rèn)為旅游服務(wù)部門的擴(kuò)張可以提高非貿(mào)易品的相對價格,從而擠出那些以犧牲貿(mào)易品部門發(fā)展為代價的生產(chǎn)因素;鐘偉(2013)在提出要科學(xué)認(rèn)識旅游業(yè)擴(kuò)張對經(jīng)濟(jì)增長的負(fù)面效應(yīng),尤其是旅游業(yè)的“去工業(yè)化”現(xiàn)象;呂觀盛(2014)提出地區(qū)經(jīng)濟(jì)對旅游業(yè)的依賴程度與地方經(jīng)濟(jì)脆弱性之間存在的強關(guān)聯(lián)度。

基于此,以麗江、張家界、三亞、黃山和阿壩五個旅游地為研究對象,創(chuàng)造性地提出了“荷蘭病”型旅游地的新概念,并系統(tǒng)闡述了“荷蘭病”型旅游地的內(nèi)涵特征、形成機理和識別流程,基于1997~2014年五個案例相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的計量經(jīng)濟(jì)分析進(jìn)行了“荷蘭病”型旅游地識別的實證研究,以期能夠引起學(xué)界對“荷蘭病”效應(yīng)的關(guān)注和研究。

二、理論解析

(一)“荷蘭病”型旅游地的概念

“荷蘭病”型旅游地是筆者在《旅游后現(xiàn)象理論體系構(gòu)建研究》一文中提出的。通過筆者對國內(nèi)外學(xué)術(shù)資源數(shù)據(jù)庫的系統(tǒng)檢索,尚未發(fā)現(xiàn)關(guān)于此現(xiàn)象的系統(tǒng)研究,但已經(jīng)有學(xué)者提及或關(guān)注到這一現(xiàn)象,主要表現(xiàn)在兩個方面:一是在旅游的負(fù)面經(jīng)濟(jì)影響研究中提到過度依賴旅游業(yè)會對區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來不利影響(陳東田、吳人韋,2002[1];李天元,2006[2];謝彥君,2006[3]);二是有學(xué)者提出過“旅游經(jīng)濟(jì)依賴型目的地”、“旅游資源依賴型城市”和“旅游經(jīng)濟(jì)體”三個與此類似的概念。項怡嫻、保繼剛(2007)提出旅游經(jīng)濟(jì)依賴型目的地是指旅游產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展、其它產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比較單一且發(fā)展相對滯緩,城市高度依賴旅游經(jīng)濟(jì)的旅游目的地[4];魏敏(2010)提出旅游資源依賴型城市是指具有良好的旅游資源稟賦,城市因旅游資源的開發(fā)、經(jīng)營而興起或發(fā)展壯大,旅游資源是城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要依托,旅游業(yè)是支柱產(chǎn)業(yè),旅游收入相當(dāng)于該城市GDP的50%以上的旅游城市[5];李軍、保繼剛(2011)提出旅游經(jīng)濟(jì)體是旅游業(yè)在地區(qū)經(jīng)濟(jì)總量中占較大比重的經(jīng)濟(jì)體,比較典型的有張家界旅游經(jīng)濟(jì)體、黃山旅游經(jīng)濟(jì)體等[6]。

本文參考上述三個概念的界定,并結(jié)合計量經(jīng)濟(jì)分析的相關(guān)原理,認(rèn)為“荷蘭病”型旅游地是指旅游產(chǎn)業(yè)異常繁榮,其它產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對滯后,國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展高度依賴旅游業(yè)的旅游地。具體而言,該定義包括以下幾個方面的內(nèi)容:

第一,“荷蘭病”型旅游地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對單一,旅游業(yè)是區(qū)域國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的單一支柱產(chǎn)業(yè),旅游收入相當(dāng)于GDP比重在50%以上;值得一提的是,由于國內(nèi)國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計體系中缺乏旅游GDP的統(tǒng)計數(shù)據(jù),而目前國內(nèi)外關(guān)于旅游衛(wèi)星賬戶的研究尚處于初級階段,因此,本文采用魏小安(2000)[7]的觀點,根據(jù)支出法(即旅游收入÷GDP)計算旅游收入對GDP貢獻(xiàn)率,并將其稱之為旅游收入“相當(dāng)于”GDP的比重。

第二,“荷蘭病”型旅游地國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展與旅游收入之間存在長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系,即計量經(jīng)濟(jì)分析中的協(xié)整關(guān)系。

第三,旅游業(yè)是“荷蘭病”型旅游地經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要動力,“荷蘭病”型旅游地旅游收入對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展存在因果關(guān)系,即計量經(jīng)濟(jì)分析中的回歸關(guān)系。

第四,“荷蘭病”型旅游地國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展對旅游收入變動的敏感程度較高,即旅游業(yè)的波動會對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來較大的影響。

需要強調(diào)的是,本文研究的“荷蘭病”型旅游地主要是以云南麗江市、湖南張家界市、海南三亞市、安徽黃山市和四川阿壩州為代表的地級市。隨著行政區(qū)劃級別的不同,旅游收入相當(dāng)于GDP比重的標(biāo)準(zhǔn)也應(yīng)該有相應(yīng)的調(diào)整,行政區(qū)劃級別越高,該比重應(yīng)該越小;反之,行政區(qū)劃界別越低,該比重應(yīng)該越大。

(二)“荷蘭病”型旅游地的特征

1.經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后性

“荷蘭病”型旅游地往往是經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū),徐紅罡(2006)曾指出旅游業(yè)為不發(fā)達(dá)地區(qū)提供了發(fā)展機遇,旅游資源是其最可利用的經(jīng)濟(jì)資源,但是以旅游為支柱產(chǎn)業(yè)的目的地經(jīng)濟(jì)發(fā)展卻與其它地區(qū)的差距很大[8]。“荷蘭病”型旅游地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展長期以來均處于相應(yīng)大區(qū)域內(nèi)下游水平,經(jīng)濟(jì)總量低、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較為薄弱。

2.支柱產(chǎn)業(yè)單一性

單一支柱產(chǎn)業(yè)城市在自然資源豐富的地區(qū)較為常見,一般可以劃分為兩種類型:一是資源型城市,如石油城市大慶、煤炭城市大同、銅礦城市銅陵等;二是產(chǎn)品型城市,如汽車城十堰、鋼鐵城攀枝花、化纖城儀征等。根據(jù)“荷蘭病”型旅游地的定義可以看出,“荷蘭病”型旅游地是以旅游業(yè)為單一支柱產(chǎn)業(yè)的旅游地,旅游收入在GDP中所占的比重超過半數(shù),是一種新型的單一支柱產(chǎn)業(yè)城市,兼具資源型和產(chǎn)品型兩類的特征。

3.外部經(jīng)濟(jì)依賴性

旅游業(yè)是一種外部依賴型產(chǎn)業(yè),影響旅游需求的主要因素如收入水平、閑暇時間、游客偏好等都是由客源地相關(guān)要素決定,旅游目的地自身無法控制;而旅游活動本身的季節(jié)性以及突發(fā)事件對旅游業(yè)的沖擊等擾動因素更是不在旅游地的可控范圍之內(nèi)。對于“荷蘭病”型旅游地而言,旅游產(chǎn)業(yè)是其唯一的支柱產(chǎn)業(yè),是區(qū)域發(fā)展的經(jīng)濟(jì)命脈,旅游產(chǎn)業(yè)的外部依賴性決定了“荷蘭病”型旅游地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有極強的外部依賴特征。

4.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)空心化

產(chǎn)業(yè)空心化即區(qū)域內(nèi)非物質(zhì)生產(chǎn)的服務(wù)性部門產(chǎn)業(yè)比重遠(yuǎn)超過物質(zhì)生產(chǎn)部門的比重。“荷蘭病”型旅游地由于把大量的人力、物力和財力集中到旅游開發(fā)中,抑制了其它產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,形成了以旅游業(yè)為單一支柱產(chǎn)業(yè),第三產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中一支獨大的單一產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家和地區(qū),產(chǎn)業(yè)空心化是一個非常常見的現(xiàn)象,并不完全是壞事。但是,“荷蘭病”型旅游地在經(jīng)濟(jì)尚不發(fā)達(dá),經(jīng)濟(jì)總量較低的情況下卻過早地出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)空心化現(xiàn)象,導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)旅游產(chǎn)業(yè)的接續(xù)產(chǎn)業(yè)和替代產(chǎn)業(yè)不完善,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型難度大。

5.發(fā)展風(fēng)險潛在性

“荷蘭病”型旅游地經(jīng)濟(jì)發(fā)展所面臨的各種風(fēng)險是隱性的,其經(jīng)濟(jì)發(fā)展風(fēng)險的凸顯過程與19世紀(jì)末美國康奈爾大學(xué)(Cornell University)科學(xué)家所做的“溫水煮青蛙”試驗類似。當(dāng)未發(fā)生擾動因素的影響時,旅游產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展帶來的財富和榮耀猶如“溫柔的陷阱”將區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的隱患屏蔽。但是,一旦出現(xiàn)擾動導(dǎo)致旅游產(chǎn)業(yè)的衰退或波動,由于缺乏替代產(chǎn)業(yè)或接續(xù)產(chǎn)業(yè)的支撐,加之本身經(jīng)濟(jì)實力較弱,極易導(dǎo)致整個區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展危機的爆發(fā)。

(三)“荷蘭病”型旅游地的形成

1.市場需求條件

相關(guān)研究表明,當(dāng)人均GDP達(dá)到300美元時,就會有旅游需求產(chǎn)生;當(dāng)人均GDP達(dá)到1 000美元時,就會有對臨近地區(qū)或國家的旅游需求產(chǎn)生;當(dāng)人均GDP達(dá)到3 000美元以上時,就會有遠(yuǎn)距離國際旅游需求產(chǎn)生。隨著工業(yè)化進(jìn)程的不斷推進(jìn),物質(zhì)生產(chǎn)部門獲得了長足的發(fā)展,國民收入和人民生活水平大幅提高,這就促使人們的需求結(jié)構(gòu)從注重物質(zhì)需求轉(zhuǎn)向重視精神需求,為旅游需求的產(chǎn)生奠定了堅實的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。與此同時,隨著社會和科技的大發(fā)展,勞動生產(chǎn)率不斷提高,人們的工作時間相對減少,而閑暇時間逐步增多,為旅游需求的產(chǎn)生提供了必要的時間條件。因此,旅游順理成章地成為人們?nèi)粘I钪械闹匾獌?nèi)容,產(chǎn)生了巨大的市場需求。這一需求的出現(xiàn),成為旅游產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的重要催化劑,引爆了各地旅游產(chǎn)業(yè)的大開發(fā),有力地帶動了“荷蘭病”型旅游地的形成和發(fā)展。

2.旅游資源條件

旅游資源是構(gòu)成旅游活動的客體,是供旅游者參觀游覽的基本要素。旅游資源是指在自然和人類社會中能夠激發(fā)旅游者旅游動機并進(jìn)行旅游活動,為旅游業(yè)所利用并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)、社會和生態(tài)效益的客體。旅游資源條件是“荷蘭病”型旅游地形成和發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)和前提條件,Prahalad & Hamel(1990)曾指出區(qū)域資源的稀缺性和獨特性決定了該區(qū)域發(fā)展的能力[9]。“荷蘭病”型旅游地的旅游資源往往都是品質(zhì)極高的資源,如麗江市、張家界市、黃山市、阿壩州的核心旅游資源均是世界遺產(chǎn)甚至是雙遺產(chǎn);三亞市被稱為“東方夏威夷”,其海濱旅游資源品位冠絕全國。“荷蘭病”型旅游地就是由于其獨特稀缺的高品質(zhì)旅游資源,才吸引了數(shù)量巨大的游客不斷前來,形成了區(qū)域經(jīng)濟(jì)對旅游業(yè)的高度依賴。

3.產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)條件

旅游地產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)條件主要包括旅游基礎(chǔ)設(shè)施和旅游接待設(shè)施兩大類。由于“荷蘭病”型旅游地在旅游業(yè)大發(fā)展之前交通區(qū)位條件一般都較差,因此,只有首先大幅改善旅游地的可進(jìn)入性,才有可能招徠大量的游客,如麗江市、張家界市、黃山市、阿壩州、三亞市等“荷蘭病”型旅游地作為經(jīng)濟(jì)并不發(fā)達(dá)的區(qū)域非中心城市卻都擁有民航機場,且據(jù)中國旅游研究院的統(tǒng)計,除黃山機場,其余四個旅游地機場吞吐量均位列全國機場前50位[10]。在完善交通可進(jìn)入性的同時,為應(yīng)對大量涌入的游客,“荷蘭病”型旅游地還會大量開發(fā)建設(shè)滿足游客“吃、住、行、游、購、娛”需求的旅游設(shè)施,如麗江市、三亞市的高星級酒店數(shù)量均為全省第一,其它“荷蘭病”型旅游地的高星級酒店數(shù)量也位居全省前列。因此,“荷蘭病”型旅游地在發(fā)展歷程中,都經(jīng)歷過大規(guī)模投資建設(shè)旅游基礎(chǔ)設(shè)施和接待設(shè)施,不斷完善旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)條件的階段。

4.比較優(yōu)勢陷阱

在具備了上述三個基本條件的基礎(chǔ)上,由于旅游開發(fā)給旅游地帶來了巨大的經(jīng)濟(jì)效益和區(qū)域榮耀,旅游業(yè)也順理成章地成為了區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中“比較優(yōu)勢”明顯的產(chǎn)業(yè)。這種“比較優(yōu)勢”形成了區(qū)域?qū)β糜伍_發(fā)回報的高預(yù)期,導(dǎo)致區(qū)域過度投資和扶持旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展,而對其它產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投資和扶持力度卻嚴(yán)重不足。謝彥君(2006)也指出,國民經(jīng)濟(jì)對旅游業(yè)的依賴程度過高會削弱區(qū)域的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)[11]。在這樣的發(fā)展模式下,雖然也能從中獲得一定的經(jīng)濟(jì)利益,但卻引發(fā)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定性和支柱產(chǎn)業(yè)單一的敏感性,使得區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展落入了“比較優(yōu)勢陷阱”并導(dǎo)致“荷蘭病”型旅游地的形成。

三、研究設(shè)計

(一)“荷蘭病”型旅游地識別流程

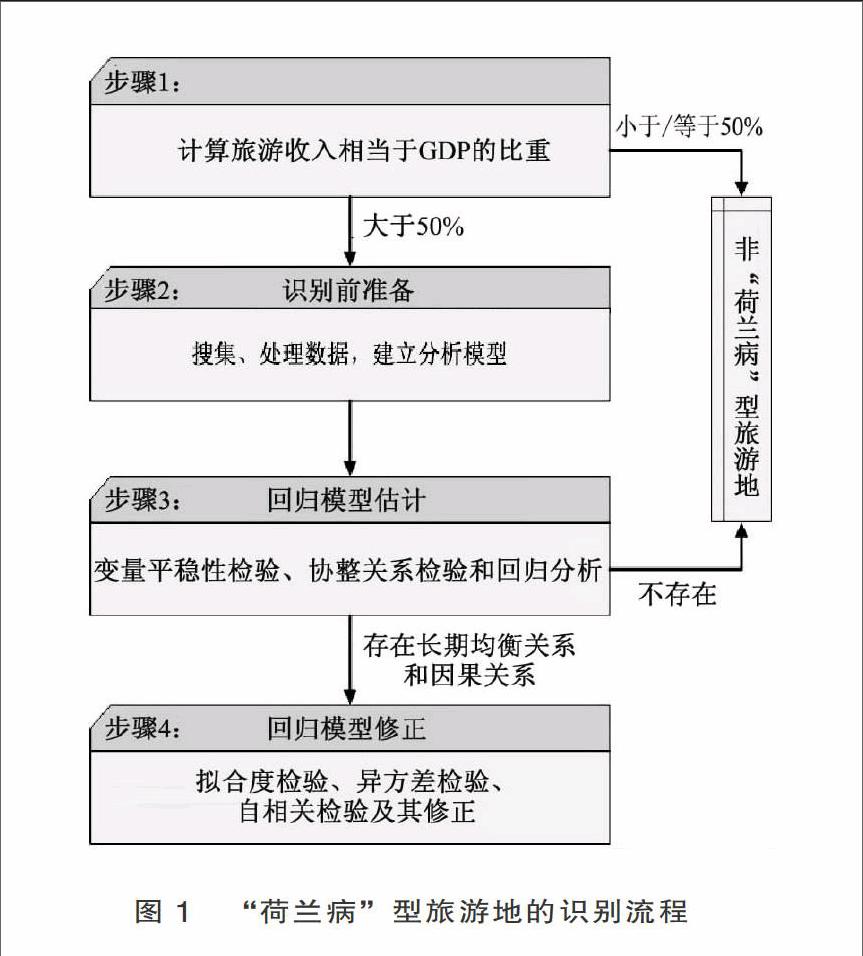

根據(jù)上文對“荷蘭病”型旅游地內(nèi)涵的界定,“荷蘭病”型旅游地的識別流程如圖1所示:步驟1:計算旅游收入相當(dāng)于GDP的比重,若超過50%則進(jìn)入步驟2;步驟2:識別前的準(zhǔn)備工作,包括搜集、處理數(shù)據(jù)和建立分析模型;步驟3:“病情”初診,即回歸模型估計,運用變量平穩(wěn)性檢驗、協(xié)整關(guān)系檢驗和回歸模型估計的方法檢驗旅游收入與GDP之間是否存在長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系和因果關(guān)系,若同時存在則進(jìn)入步驟4;步驟4:“病情”復(fù)診,即回歸模型修正,對步驟3中估計的回歸模型進(jìn)行擬合度檢驗、異方差檢驗和自相關(guān)檢驗,確定最終的回歸模型和旅游收入對GDP的彈性系數(shù)。

(二)“荷蘭病”型旅游地回歸模型估計

1.平穩(wěn)性檢驗

變量的平穩(wěn)性是指變量之間的統(tǒng)計規(guī)律不隨時間的推移而變化。變量的平穩(wěn)性是計量經(jīng)濟(jì)分析的基本要求和進(jìn)行協(xié)整檢驗的前提,只有模型中的變量是平穩(wěn)的,計量經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果才有效;反之,如果模型中含有非平穩(wěn)時間序列,計量經(jīng)濟(jì)分析中的估計和檢驗將失去意義,出現(xiàn)偽回歸(Spurious Regression)現(xiàn)象并得出錯誤的結(jié)論。

在計量經(jīng)濟(jì)分析之前必須要檢驗數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性,本文將采用ADF檢驗法對“荷蘭病”型旅游地旅游收入與GDP構(gòu)成的時間序列是否是平穩(wěn)的時間序列進(jìn)行檢驗。

2.協(xié)整檢驗

協(xié)整指的是多個非平穩(wěn)變量的某種線性組合是平穩(wěn)的,即對于兩個時間序列{Xt}和{Yt},若yt~I(xiàn)(1),xt~I(xiàn)(1),且存在一組不為零的常數(shù)α1、α2,使得α1xt+α2yt~I(xiàn)(0),則Xt和Yt之間是協(xié)整的[15]。協(xié)整關(guān)系檢驗的基本思想是:盡管兩個變量序列為非平穩(wěn)序列,但它們的某種線性組合卻可能呈現(xiàn)穩(wěn)定性,則這兩個變量之間便存在長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系,即協(xié)整關(guān)系。例如,Xt和Yt是兩個隨機游走的變量,但存在Zt=Xt-λ1Yt可能是平穩(wěn)的,則Xt和Yt之間就是協(xié)整的,λ1即協(xié)整參數(shù)。

協(xié)整關(guān)系檢驗常用方法有兩種,本文將采用EG檢驗法對“荷蘭病”型旅游地旅游收入與GDP之間是否存在長期穩(wěn)定關(guān)系進(jìn)行檢驗。

3.回歸分析

回歸分析是計量經(jīng)濟(jì)分析中確定變量之間相互關(guān)系最基本的方法,其原理是通過被解釋變量(自變量)的已知值或設(shè)定值來估計或預(yù)測解釋變量(因變量)的均值。對于雙變量模型而言,在給定解釋變量X的前提下,可確定解釋變量X與被解釋變量Y之間的總體回歸函數(shù)(1)以表明Y的平均狀態(tài)隨X的變化規(guī)律。

E(Y|X)=f(X)(1)

如果解釋變量X與被解釋變量Y為線性關(guān)系時,式(1)可進(jìn)一步明確為:

E(Y|X)=f(X)=β0+β1Xi (2)

其中,式(2)即為總體回歸函數(shù),β0、β1即回歸系數(shù)。本文的回歸模型估計就是在“荷蘭病”型旅游地旅游收入與GDP之間建立總體回歸函數(shù)并對其回歸系數(shù)進(jìn)行估計。

(三)“荷蘭病”型旅游地回歸模型修正

1.擬合度檢驗

回歸函數(shù)對應(yīng)的樣本回歸線本質(zhì)上就是對樣本數(shù)據(jù)的一種擬合,即使對于相同的樣本數(shù)據(jù),回歸參數(shù)估計的方法不同擬合出的樣本回歸線就有可能不同。擬合度檢驗就是檢驗回歸模型與樣本觀測值之間擬合程度的方法,是在對被解釋變量Y總方差分解的基礎(chǔ)上,通過可決系數(shù)(R2)的大小來判斷模型的擬合程度。本文的擬合度檢驗就是對“荷蘭病”型旅游地旅游收入與GDP之間的回歸方程的擬合程度進(jìn)行檢驗。

2.異方差檢驗

在回歸模型提出的基本假定中包括有同方差性的假定,即對于所有的i(i=1,2,…,n)都有Var(ui)=σ2,即ui同方差。σ2為隨機干擾項相對其均值分散程度的度量。如果E(ui)=0,即σ2度量了被解釋變量Y的觀測值圍繞回歸線E(Yi)=β1+β2X2i+β3X3i+…+βkXki的分散程度,所謂同方差也就是指相對于回歸線而言,被解釋變量的所有觀測值的分散程度是相同的。因此,可將模型設(shè)為:

Yi=β1+β2X2i+β3X3i+…+βkXki+ui,i=1,2,…,n(3)

如果其它假定條件不變,則回歸模型的隨機誤差項方差為:

Var(ui)=σi2,i=1,2,…,n (4)

就具有異方差性(Heteroscedasticity)。因此,所謂異方差就是指被解釋變量觀測值的分散程度會隨著解釋變量變化而發(fā)生改變,即產(chǎn)生異方差的原因是某個解釋變量發(fā)生了變化,可得:

Var(ui)=σi2=σ2f(Xi) (5)

異方差的檢驗方法根據(jù)其產(chǎn)生原因不同的假設(shè),有多種方法,本文將采用懷特檢驗法對“荷蘭病”型旅游地旅游收入與GDP之間的回歸模型否存在異方差進(jìn)行檢驗。

3.自相關(guān)檢驗

自相關(guān)(Auto correlation)也即序列相關(guān)(Serial correlation)指回歸模型的隨機誤差項間存在某種相關(guān)關(guān)系[12]。在回歸模型的假定中有隨機誤差項無自相關(guān)性的假設(shè),即ui的不同觀測值之間是無相關(guān)性的,也即是:

Cov(ui,uj)=E(ui,uj) (i≠j) (6)

在計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中,通常用自相關(guān)系數(shù)ρ表示模型自相關(guān)的程度。由于隨機誤差項ut與滯后一期的隨機誤差項ut-1的均值為零,因此,自相關(guān)系數(shù)ρ可表示為:

ρ=■ (7)

由于ut-1為滯后一期的隨機誤差項,自相關(guān)系數(shù)ρ即為一階自相關(guān)系數(shù),其取值范圍為-1≤ρ≤1,ρ的正負(fù)即可判斷回歸模型的自相關(guān)情況,ρ<0則存在負(fù)相關(guān),ρ>0則存在正相關(guān),ρ=0則為不相關(guān)。本文將采用DW 檢驗法對“荷蘭病”型旅游地旅游收入與GDP之間的回歸模型隨機誤差項之間存在相關(guān)關(guān)系進(jìn)行檢驗。

四、實證分析

(一)模型構(gòu)建與變量選擇

麗江市、張家界市、三亞市、黃山市和阿壩州旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平較高,但經(jīng)濟(jì)發(fā)展卻相對滯后,區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)出旅游產(chǎn)業(yè)異常繁榮,但其它產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對滯后的“荷蘭病”特征。根據(jù)上文確定的“荷蘭病”型旅游地的識別流程,五個城市2014年旅游收入相當(dāng)于GDP均超過50%,出現(xiàn)了明顯的“荷蘭病”征兆,需要對其“病情”進(jìn)行診斷。因此,本文根據(jù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)和國民經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)理論,假設(shè)旅游收入(TR)對GDP增長具有拉動作用,即旅游收入增加能促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)增長,建立了如下雙對數(shù)回歸模型(見式(8))。其中,Yt表示經(jīng)全國居民消費價格指數(shù)平減處理后第t年的GDP,lnYt表示其自然對數(shù);Xt表示經(jīng)全國居民消費價格指數(shù)平減處理后第t年的旅游收入,lnYt表示其自然對數(shù);β1表示常數(shù)項;β2表示旅游收入對GDP的彈性系數(shù),μi為隨機干擾項。

lnYt=β1+β2lnXt+μi (8)

(二)數(shù)據(jù)來源與處理

本文所涉及的原始數(shù)據(jù)主要是1997~2014年18年間的五個案例地GDP和旅游收入的相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)來源為1997~2014年的五個案例的《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》。考慮到通貨膨脹等價格變動因素的影響,本文運用全國居民消費價格指數(shù)對五個案例地18年的GDP和旅游收入統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行了平減處理。以1997年作為基期(=100),測算出1997~2011年平減后的GDP和旅游收入指標(biāo)值。其中,全國居民消費價格指數(shù)來源于《中國統(tǒng)計年鑒》。

(三)識別結(jié)果與比較

運用Eviews7.0軟件對麗江市、張家界市、黃山市、阿壩州和三亞市進(jìn)行“荷蘭病”識別的計量經(jīng)濟(jì)分析,發(fā)現(xiàn)五個案例地都屬于“荷蘭病”型旅游地,具體識別結(jié)論如下:

1.麗江市

GDP和旅游收入的對數(shù)時間序列均在5%的顯著水平下二階單整;在1%的顯著水平下,GDP與旅游收入之間存在協(xié)整關(guān)系;經(jīng)懷特檢驗,不存在異方差;經(jīng)DW檢驗,存在自相關(guān),運用廣義差分法可消除自相關(guān),最終回歸模型為:lnYt=2.174435+ 0.789041lnXt。表明麗江市市旅游收入對GDP增長存在因果關(guān)系,旅游收入每增加1%,GDP增加0.79%。

2.張家界市

GDP和旅游收入的對數(shù)時間序列均在1%的顯著水平下二階單整;在10%的顯著水平下,GDP與旅游收入之間存在協(xié)整關(guān)系;經(jīng)懷特檢驗,不存在異方差;經(jīng)DW檢驗,存在自相關(guān),廣義差分法修正后,仍然存在自相關(guān),運用柯克倫—奧克特迭代法進(jìn)行修正,消除自相關(guān),最終回歸模型為:lnYt=5.754662+ 0.621947lnXt。表明張家界市旅游收入對GDP增長存在因果關(guān)系,旅游收入每增加1%,GDP增加0.62%。

3.黃山市

GDP和旅游收入的對數(shù)時間序列均在1%的顯著水平下二階單整;在5%的顯著水平下,GDP與旅游收入之間存在協(xié)整關(guān)系;經(jīng)懷特檢驗,不存在異方差;經(jīng)DW檢驗,不存在自相關(guān),最終回歸模型為:lnYt= 7.705846 + 0.494478lnXt。表明黃山市旅游收入對GDP增長存在因果關(guān)系,旅游收入每增加1%,GDP增加0.49%。

4.阿壩州

GDP和旅游收入的對數(shù)時間序列均在1%的顯著水平下一階單整;在5%的顯著水平下,GDP與旅游收入之間存在協(xié)整關(guān)系;經(jīng)懷特檢驗,不存在異方差;經(jīng)自相關(guān)檢驗,存在自相關(guān),經(jīng)廣義差分法修正后,仍然存在自相關(guān),運用柯克倫—奧克特迭代法進(jìn)行修正,消除自相關(guān),最終回歸模型為:lnYt=10.24047+ 0.308709lnXt。表明阿壩州旅游收入對GDP增長存在因果關(guān)系,旅游收入每增加1%,GDP增加0.31%。

5.三亞市

GDP和旅游收入的對數(shù)時間序列均在5%的顯著水平下一階單整;在10%的顯著水平下,GDP與旅游收入之間存在協(xié)整關(guān)系;經(jīng)懷特檢驗,不存在異方差;經(jīng)自相關(guān)檢驗,存在自相關(guān),經(jīng)廣義差分法修正后,仍然存在自相關(guān),運用柯克倫—奧克特迭代法進(jìn)行修正,消除自相關(guān),最終回歸模型為:lnYt=0.485603+ 1.066209lnXt。表明三亞市旅游收入對GDP增長存在因果關(guān)系,旅游收入每增加1%,GDP增加1.06%。

五、結(jié)論與展望

“荷蘭病”型旅游地是指旅游產(chǎn)業(yè)異常繁榮,其它產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對滯后,國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展高度依賴旅游業(yè)的旅游地,在區(qū)域旅游發(fā)展中客觀存在,麗江市、張家界市、黃山市、阿壩州和三亞市就是其典型代表,具有經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后性、支柱產(chǎn)業(yè)單一性、外部經(jīng)濟(jì)依賴性、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)空心化和產(chǎn)業(yè)波動傳導(dǎo)性五個方面的特征;其形成過程需要具備市場需求條件、旅游資源條件、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)條件和比較優(yōu)勢陷阱四個方面的條件。經(jīng)過識別流程,發(fā)現(xiàn)麗江市、張家界市、黃山市、阿壩州和三亞市都屬于“荷蘭病”型旅游地,從旅游收入對GDP增長的彈性系數(shù)看,三亞市最高為1.06,之后依次是麗江市0.79、張家界市0.62、黃山市0.49和阿壩州0.31;從旅游收入促進(jìn)GDP增長的的顯著程度看,麗江市最高,黃山市和阿壩州次之,張家界市和三亞市較低。

由于我國旅游業(yè)起步時間不長,相關(guān)案例地旅游繁榮的時間更是短暫,使得本文在“荷蘭病”型旅游地識別的研究中只使用了18年的樣本數(shù)據(jù),相對于傳統(tǒng)的計量經(jīng)濟(jì)分析顯得偏少;加之旅游業(yè)未能納入我國的國民經(jīng)濟(jì)核算體系,使得本文在衡量旅游業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)時,不得不使用“旅游收入相當(dāng)于GDP比重”(即旅游收入除以GDP)來表征;同時,“荷蘭病”不是一成不變的,隨著旅游產(chǎn)業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展可能會發(fā)生較大的變化,因此,筆者未來將持續(xù)跟蹤研究五個案例地發(fā)展進(jìn)程,一方面彌補本文分析數(shù)據(jù)周期較短的缺陷,另一方面也可以持續(xù)關(guān)注“荷蘭病”型旅游地的發(fā)展變化趨勢。

[參考文獻(xiàn)]

[1] 陳東田,吳人韋. 旅游度假地開發(fā)影響評價研究[J]. 中國園林,2002(6):71-74.

[2] 李天元.旅游學(xué)(第二版)[M].北京:高等教育出版社,2006:286.

[3] 謝彥君.基礎(chǔ)旅游學(xué)[M].北京:中國旅游出版社,2006:327.

[4] 項怡嫻,保繼剛. 旅游業(yè)對旅游經(jīng)濟(jì)依賴型目的地就業(yè)影響研究——以武陵源為例[C]//中國地理學(xué)會2007年學(xué)術(shù)年會論文摘要集, 2007:1.

[5] 魏敏. 旅游資源依賴型城市形成與發(fā)展模式研究[J]. 財貿(mào)研究,2010(3):33-38.

[6] 李軍,保繼剛. 旅游經(jīng)濟(jì)脆弱性特點與產(chǎn)業(yè)聯(lián)系——基于張家界旅游經(jīng)濟(jì)的實證研究[J]. 旅游學(xué)刊, 2011(6): 36-41.

[7] 魏小安,厲新建. 旅游產(chǎn)業(yè)地位的統(tǒng)計視角思考[J]. 北京第二外國語學(xué)院學(xué)報,2000(5):1-6.

[8] 徐紅罡. 資源型旅游地增長極限的理論模型[J]. 中國人口·資源與環(huán)境,2006(5):35-40.

[9] Prahalad C K, Hamel G. The core competence of the corporation [J]. Harvard Business Review, 1990(5-6): 78-91.

[10] 中國旅游研究院.中國區(qū)域旅游發(fā)展年度報告2010-2011[M].北京:中國旅游出版社,2011:120-121.

[11] 謝彥君.基礎(chǔ)旅游學(xué)[M].北京:中國旅游出版社,2006:327.

[12] 龐皓.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)[M].北京:科學(xué)出版社,2010:155,270.