黎平:傳承紅色文化 發展紅色旅游

楊理顯

貴州是紅軍長征經過的11個省中活動時間最長、區域范圍最廣、發生重大事件最多的省份,紅軍為貴州留下了一大筆紅色旅游財富,以黎平會議會址為代表的黎平紅色文化遺址群就是其中典型一例。

中午放學時,貴州黎平城關一小校門外的紅軍廣場,聚滿了前來接孩子的家長。校門里,學校老師帶著放學的小學生三三兩兩地走下石階,臉上帶著微笑。

1934年12月17日,就在這個地方,中央紅軍總政治部召開了群眾大會,宣布紅軍的性質、任務、紀律,散發《中華蘇維埃共和國憲法大綱》,紅軍廣場因此而得名。

黎平紅軍廣場邊上的城關一小,是黎平城最古老的學校,黎平城關有三分之一的小學生在此就讀,他們從小在這里接受傳統文化教育和紅色文化熏陶。

“我的兩個孩子都是從城關一小畢業的,現在分別就讀于中國地質大學和對外經貿大學,他們是紅軍戰士的后人,從小就耳濡目染地接受紅色文化熏陶和愛國主義教育,是不折不扣的‘紅三代。”說到紅軍長征,王四紅的腦子里滿是父親的偉岸形象,滿是父親的諄諄教誨,兩塊銀元的故事、鼓樓藏紅軍傷員等久遠而模糊的紅軍往事漸漸清晰起來,一家三代人的紅色記憶一下子被打開了。

王四紅的祖籍在江西興國縣,祖上世代貧農,父親王茂生是家中五兄弟中最小的,由于家里窮,常常出現缺米斷炊、挨饑受餓的情況。父親6歲那年,王四紅的爺爺奶奶為了她父親不被餓死,忍痛把他過繼給鄰近泰和縣老營盤鎮田段村的同宗王文楨的遺孀肖方秀。13歲那年,在一次紅軍轉移的戰斗中,因為幫紅軍搬運物資器械,王茂生得到2塊銀元酬勞。

那是王茂生第一次接觸紅軍,年少的他隱隱約約覺得紅軍與其他的隊伍不一樣,是一心一意為窮人打天下的。為了吃飽飯,王茂生眼含熱淚與養母告別,追隨紅軍長征而去。湘江戰役中,王茂生因為被彈片擊傷,經過簡單處理后,便跟隨大部隊一塊兒轉移。轉移途中遇到一戶流浪難民,其父毫不猶豫便把身上僅有的兩塊銀元送給了他們。那戶災民感激這個紅軍傷員的傾囊相助,只收了一塊,將另一塊放進了王茂生的上衣口袋。令王茂生萬萬沒有想到的是,正是這塊銀元救了他一命,在后來的國軍空襲中,王茂生的胸部中槍,恰巧是這塊銀元擋住了射向他胸部的子彈,讓他死里逃生。

隨軍到達黎平時,王茂生身上傷口已經感染,很多部位都紅腫潰爛生瘡,并且伴有低燒現象,有時出現迷糊狀況。好在到黎平縣城休整時,衛生隊買到一些藥品,病情得到控制,稍有好轉。

12月21日,王茂生隨部隊離開黎平縣城開往劍河,走到壩寨鄉高場村時,因病情未痊愈,跟不上隊伍而失散流落在高場。紅軍過境后,黎平的革命形勢很嚴峻,高場村民擔心他被國民黨反動當局和地方民團抓走,就把他藏在高場的鼓樓頂上。后來他在村民吳明禮家養病一住就是四年,直到1938年秋,身體略有好轉的王茂生才返回黎平尋找紅軍隊伍,為后來黎平解放、剿匪等工作作出了貢獻。解放后王茂生就任黎平縣工商科副科長,為了黨的事業,一直扎根在黎平。

很小的時候,王四紅的父親就教育她們要繼承和發揚紅軍長征精神,父親分別給他們四兄妹起名叫王大紅、王二紅、王三紅和王四紅,就是要讓她們發揚傳統、永跟黨走。從父親那里受到的教育,王四紅也原原本本地傳教給她的孩子。

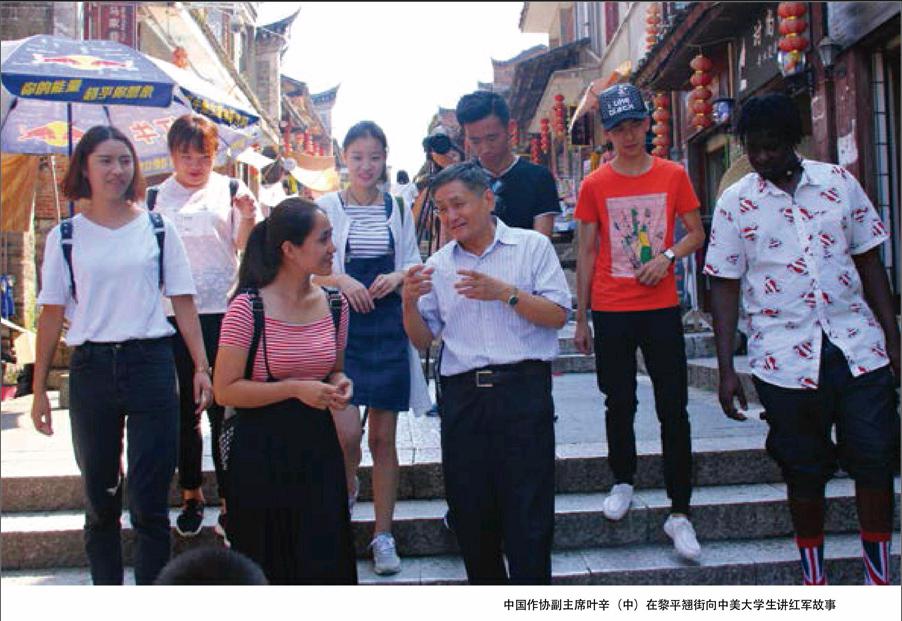

事實上,到黎平翹街接受紅色文化和愛國主義教育的,不只是黎平的群眾,還有全國各地慕名而來的游客。由于貴州是紅軍長征經過的11個省中活動時間最長、區域范圍最廣、發生重大事件最多的省份,紅軍為貴州留下了一大筆紅色旅游財富,以黎平會議會址為代表的黎平紅色文化遺址群就是其中典型一例。黎平古城翹街,因為黎平會議而成為全國100個紅色旅游景區之一和全國30條紅色旅游精品線路之一的重要節點。

“十二五”期間,黎平縣在紅色文化旅游的帶動下,旅游接待人數和綜合收入都實現了翻一番,旅游綜合收入從2011年的7.33億元增加到2015年的16.7億元,年均增長31.96%,共有14.43萬人通過發展紅色旅游等產業實現脫貧。2016年上半年,黎平縣旅游業呈“井噴式”增長態勢,共接待游客164.5萬人次,同比增長40.02%,實現旅游綜合收入10.02億元,同比增長41.39%。(作者單位:黎平縣委宣傳部 責任編輯/岳 振)