市場調整期字畫拍賣風險加劇

朱浩云

字畫市場蘊含的風險是極大的,因為一紙千金的背后隱含著一張廢紙的風險。

近些年來,名人字畫在市場上的流通大大加快,‘根據筆者多年的觀察和了解,有不少買家由于眼力不濟、經驗不足、急于求成,他們在運作字畫的買賣中往往憑著資金的優勢和一股滿腔熱情,結果付出了極為慘重的代價;有的買家以收藏的心態介入字畫,數年下來藏品升幅可觀;還有的買家憑著自己敏銳的眼光和經驗,在高深莫測的市場上撿“漏”。這些人運作字畫以投機為主,往往轉手就能賺錢。根據筆者觀察,藝術市場如同股市一樣,充滿著風險。

古代名跡割肉動輒百萬千萬

大家知道,字畫市場同股票、郵幣卡市場一樣也是一個投資市場,所不同的是:字畫市場蘊含的風險是極大的,因為一紙千金的背后隱含著成為一張廢紙的可能。目前在字畫市場上,有一些人為了牟取暴利,采用種種伎倆造假,確實坑害了不少買家;有的地方甚至還出現了專門造假的工廠,他們有的負責繪畫,有的專管落款或是印章,使得這類贗品源源不斷地流入市場。如果投資者和收藏者的眼力不過關,極有可能上當受騙。

筆者有一位浙江朋友,做了幾年建材生意,賺了不少錢,于是開了—個畫廊,做起了字畫生意。記得有一次他拿出多幅字畫給我看,結果全系贗品。為此,我勸他今后購買名家字畫需謹慎從事,遇上吃不準的字畫,要多請教專家或眼力好的行家,切莫盲目購買。實際上,字畫市場上除了贗品的風險以外,還有價位的風險,買家一旦高位套牢,其損失也是慘重的。

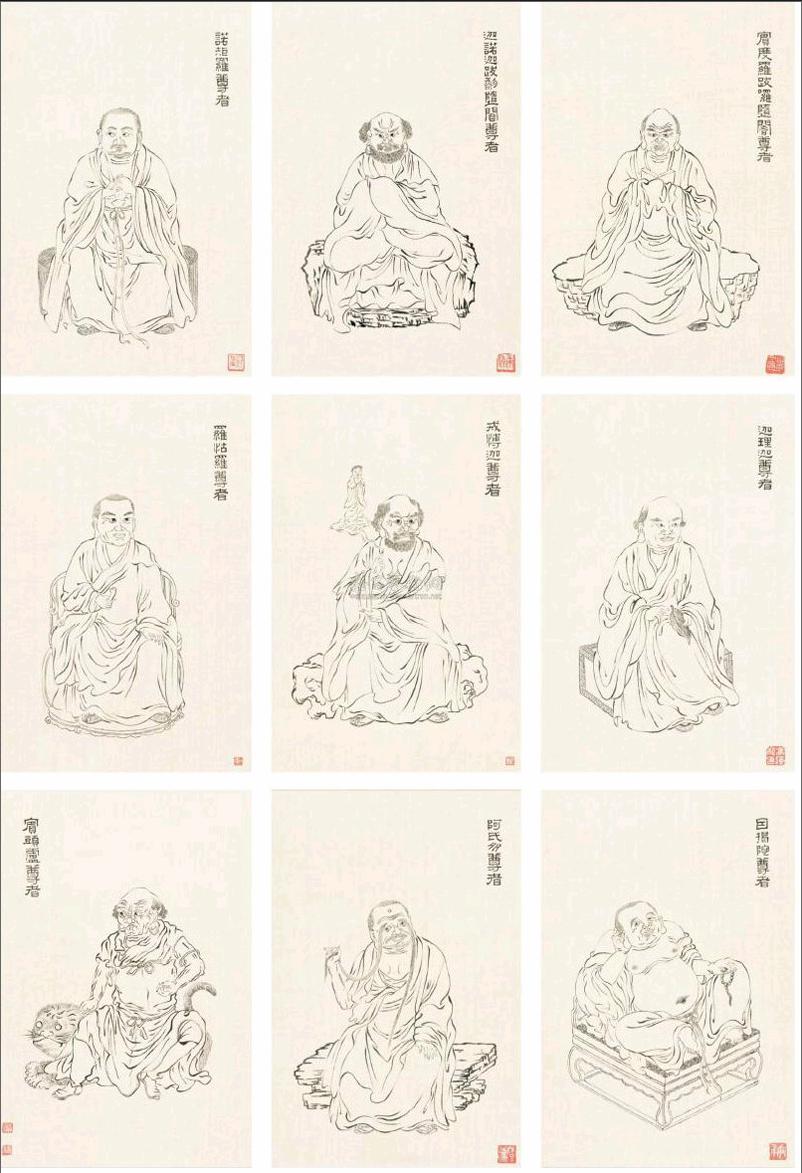

以今年春拍為例,不少拍品出現了高買低賣的現象,比如,清代著名宮廷畫家金廷標,他是乾隆年間宮廷畫家。乾隆二十二年(1757),乾隆帝第二次南巡時,金延標進獻《白描羅漢圖》,得乾隆“稱旨”,遂得以入宮供職,成為當時的一名宮廷畫家。金廷標所作畫,極得乾隆欣賞,御題詩句甚多,贊美之意溢于言表。金廷標死后,乾隆在翻閱他的畫作時曾一再嘆息,有詩這樣寫道:“去年命寫尋常事,今日誰知珍惜加。”“足稱世畫無雙畫,可惜斯人作古人。”對金廷標的去世,乾隆皇帝表示無限的惋惜。一個自命“古稀天子”的帝王,能對一名宮廷畫師如此的眷顧,極為難能,于此亦可見金廷標畫藝的超群。據查,《石渠寶芨》著錄了金廷標81幅作品,他的作品在海內外市場上流通很少,基本被北京故宮博物院等文博機構珍藏。1996年北京翰海拍賣會上曾推出金廷標的《聽泉圖》立軸,著錄:《石渠寶笈三編》,畫上有乾隆皇帝題:“奇松既濕,詭石復破硪。振鷺落嚴間,繁會八音伙。高人耳屬右,回顧語其左。是日以目聽,于斯何不可,庚辰(1760)仲春月,御題。”該作上拍被未引發激烈的爭奪,只以45.1萬元的價格成交,14年后,也就是2010年,中國嘉德再次推出此作,獲價高達4513.6萬元,此賣家獲利相當豐厚,14年漲幅高達100倍;但時隔五年,也就是2015年嘉德拍賣會再推金廷標的《聽泉圖》,成交價僅3680萬元,5年縮水近800多萬元。

同樣,2010年中國嘉德推出的《佚名宋人摹郭忠恕四獵騎圖》手卷,曾長期流落民間,至清代乾隆年間始收入宮廷,畫上鈐有“乾隆御覽之寶”、“石渠寶笈”、“養心殿鑒藏寶”、“嘉慶御覽之寶”、“宣統御覽之寶”印章,乾隆時曾詔命丁觀鶴臨摹。1922年被溥儀以賞賜溥杰名義盜運出宮,后流往國外,顛沛七十余年后重回故土,甚為可貴,被定為國家一級文物。全卷由四拼絹片組成,可知原來應為冊頁,后來改裱成卷。該作在中國嘉德上拍后,吸引了眾多買家競投,結果被一買家以7952萬元收入囊中。5年后,也就是2015年北京匡時國際再推此作,獲價8050萬元,據媒體透露:買家為上海金融大腕劉益謙。從前后兩個成交價看,后者比前者只多了100萬元,所以,原藏家以7952萬元買進后,如果以12%的傭金計算,至少要9千萬元拋出才能保本,這還沒有計算5年的利息,如果算上利息,原藏家虧損在千萬元以上。相反,劉益謙買進卻是機會,畢竟是宋代的字畫,清宮廷寶物,又是國家一級文物,所以有人認為劉益謙是撿漏了。

現當代字畫割肉屢見不鮮

在現當代字畫中,買家割肉拋出的現象同樣屢見不鮮,如現代著名畫家黃賓虹《擬董巨二米大意》也十分典型,此作為黃賓虹81歲時在北京的作品,尺幅174×91厘米,近六尺整紙,這在黃賓虹作品中也是比較少見的,原因是黃賓虹小作品多,而且也擅長小作品的創作。2011年在北京翰海拍賣會上,該作受到眾多藏家的青睞和追捧,最后以2530萬元成交,可是2015年北京保利春拍再推此作,成交價僅為1380萬元成交,4年縮水1150萬元,當初買家可謂損失慘重。當代名家周思聰的《高原風情18開冊》也是如此,此冊2011年嘉德拍賣會上有買家以1069萬元收入囊中,4年后,也就是2015年保利再次推出,以690萬元成交,縮水近400萬元。同樣,張大干1947年為李秋君作的《李德裕見客圖》鏡心,盡管尺幅只有2平尺多(33×95厘米),但在2010年香港蘇富比拍賣會上,仍吸引了海內外眾多買家的競投,最后一買家力挫群雄,以高達1746萬港元吃進,這個價格當時折合人民幣1524.3萬元,到2013年匡時國際再推此作,成交價為1437.5萬元成交,價格比3年前低近百萬元,有趣的是,2015年保利再次拍賣時,成交價為1380萬元,又比2年前少50多萬元。類似高買低賣的作品在市場上還不少,實際上藝術市場調整時期這種現象不可避免,2014年已經有媒體透露,齊白石1947年精心之作《花鳥四屏》在2010年嘉德拍賣時,以高達9200萬元成交,而到2014年保利拍賣時,成交價為5577.5萬元,4年縮水近4000萬元,縮水金額之大,著實讓人驚嘆。從中也可看出藝術市場同股市一樣,割肉拋出也成為市場的常態。

所以,投資者和收藏者要在實戰中提高辨真偽、斷優劣、定價格的能力,切不可在拍賣場上意氣用事,盲目跟風。尤需指出的是,當今藝術品市場投機氣氛太濃,流通太快,像張大干《李德裕見客圖》鏡心,從2010年到2015年期間,短短5年就在海內外拍賣場上出現了3次,成交價一次比一次低,不過,在筆者看來,這件張大干1947年為紅顏知己李秋君作的十分用心,絕對是大干成熟時期精品作品,盡管尺幅很小,但不影響它的藝術價值,若是這件作品藏家放的時間再長一點,10年乃至20年,取得出人意料的豐厚回報是完全可以期待的。這方面香港收藏大家張宗憲無疑是一個成功典范,記得1994年朵云軒拍賣會上,他曾以31.9萬元吃進齊白石大幅《篆書》中堂,當時許多人認為這個價格張宗憲一輩子都不能解套,但12年后,也就是2006年香港佳士得再推此作時,此作竟投相當激烈,最后成交價為224萬港元,12年翻了7倍左右。從中可看出大收藏家的魄力、境界及與眾不同的眼光,同時,也驗證了藝術品價格的上揚是需要用時間換空間的。