傳無人駕駛危及國家安全未來發展路轉何方?

撰文/N.E.S 張凱

傳無人駕駛危及國家安全未來發展路轉何方?

撰文/N.E.S 張凱

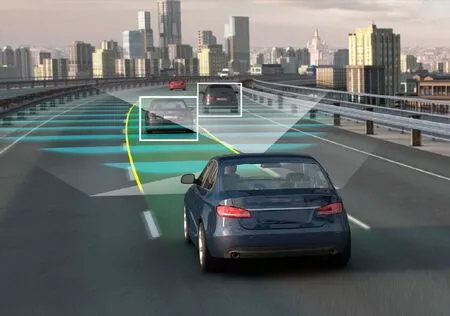

在川流不息的車流中,當一輛頭戴雷達傳感器并裝有多組攝像頭的汽車穿過時,一定會吸引到眾多的目光。不僅是因為路試的無人駕駛汽車比較少,而且對于新鮮事物人們大多會抱著樂觀的態度去支持。但對于無人駕駛這件事,浙江吉利控股集團董事長李書福卻建議謹慎放開地圖精準測繪,因為在某種程度上它甚至會危及國家安全。

何以危害國家安全

如今,導航軟件已經成為我們出行途中的重要幫手,它不僅可以規劃出前往目的地最便捷的路線,還可以識別擁堵路線并繞行。但是,對于一個完全脫離人為控制、想要實現自動駕駛的汽車而言,光靠導航軟件所提供的低精度地圖信息就顯得微不足道。

對于實現自動駕駛,一個必要條件就是需要高精度的地圖數據,這些數據信息又從何而來?據武漢大學GIS實驗室牛科科教授介紹,誤差以米劃分的的電子地圖,利用高空衛星照片就能繪制,比如Google地圖,但是要想繪制無人駕駛汽車所使用的精度在分米級以下的高精度3D地圖,就需要通過地圖采集車實地繪制。

問題的關鍵就在于實地繪制。依照國內相應的法律法規,任何地圖測繪都是受到限制的,只有經過授權的廠商或個人才有測繪高精度地圖資質,否則就都是非法測繪。牛教授還表示,地圖與國家安全關系重大,而且高精度地圖的采集需要專業設備才能實現。另外,在采集數據時還可能會把包含安全機構和國防設施的敏感信息錄入,因此可能會構成嚴重安全隱患,嚴重者還會構成犯罪。

無人駕駛技術兩大派別

無人駕駛技術主要依靠車身周圍的傳感系統感知車身周圍的道路環境,根據感知所獲得的道路、車輛位置和障礙物信息,控制車輛的轉向和速度,從而使車輛能夠安全、可靠地到達目的地。

無人駕駛的發展目前有著兩條路線,傳統車企業技術路線是根據先進駕駛輔助系統Advanced Driver AssistantSystem(以下簡稱:ADAS)來所搭載的攝像頭、雷達、激光和超聲波等傳感器收集車內外的環境數據進行辨識、偵測與追蹤等技術上的處理,而后觸發控制機構完成指令動作。在這個過程中,被視為不安全因素的CCD相機,用作實時觀察道路兩旁的狀況,通信模塊可以發送檢測到的相關信息并在相互靠近的汽車之間實時地傳輸行駛信息,控制模塊就可以對車輛進行主動控制,但如果系統被黑客攻入,就會任其擺布,發生意想不到的后果。

與傳統整車廠商不同的是,以谷歌為典型的互聯網廠商直接取消了方向盤,以人工智能、高精度地圖和激光雷達等技術綜合運算處理后實現Level 5級別無人駕駛。在車輛行駛過程中,高精度GPS接收器每秒鐘都會收集十幾次經度、維度和海拔數據;而用于追蹤車體動作的慣性系統則會記錄100多次偏擺、俯仰和滾轉數據;車身附帶的激光掃描儀還可以計算它與60萬個不同的點之間的距離,包括樹木、路肩和建筑物。與此同時,還有4個攝像頭會每過6米拍攝一張9600萬像素的360度全景圖像,工作一天至少可以收集100GB的數據,將這些數據匯總起來,經過計算就可以得到高清地圖。不過,這些數據同樣被視作不安全因素,采集內容和最終用途一旦得不到妥善的保管處理,也是泄露個人隱私甚至國家安全機密的源頭。

尋求未來技術發展的突破點

從國家安全角度層面來看,無人駕駛系統的工作存在一定弊端。這些所有通過攝像頭、地圖、傳感器、麥克風等搭建在運動車輛上采集來的數據信息,可以實時上傳網絡,未經核查發布后無論是國家安全層面的機密還是個人隱私都可能會被殃及。但如果相關部門能管理好內容數據,推動具有相應地圖使用資質企業與車企的合作,對于加快中國的無人駕駛系統研發以及行業發展也是非常必要的。

當“無人駕駛”、“自動駕駛”這一前瞻領域被越來越多的行業內人士所關注時,我們也更加看到這些前瞻應用在未來發展的曙光。在探索前進的路上,監管政策、使用環境和產品成本因素越來越成為影響或阻礙新技術普及的“攔路石”。在這樣的苛刻環境下,或許更多具備大數據、人工智能的互聯網企業與傳統車企合作,為其發展新產品提供幫助,才是讓新技術早日落地并實現量產的突破點。