脂松種源試驗和樟子松生長對比分析

王付剛

摘要:指出了林木引種能使人們更加充分地了解一個地區林業生產的自然條件和潛力,更充分地認識一個樹種的適生環境和生理生態性狀,豐富樹木栽培知識。通過對從美國引進的7個脂松種源和樟子松生物量的比較分析,找出了更適合引進的種源。研究結果表明:7個種源間生物量差異顯著,CNFMN種源在總生物量、地上生物量、地下生物量、主莖生物、側枝生物量、針葉生物量等方面均明顯高于其他種源,莖根比最低,具有較為發達的根系;樟子松生物量均高于脂松種源。

關鍵詞:引種;種源;脂松;樟子松;生物量

中圖分類號:Q949.66+5

文獻標識碼:A 文章編號:1674-9944(2017)07-0022-03

1 引言

脂松(Pinus resinosa Ait.),亦謂挪威松(Norway pine),是北美東北部最重要的造林樹種之一。由于優良的材質,較好的生長速度和耐低溫、干旱、瘠薄的特點,被廣泛應用于用材林、防風固沙林等。

我國于2002年在東北地區開始脂松優良種源的引種栽培工作,2004年在東北林業大學帽兒山實驗林場進行了種源試驗。筆者的研究就是對種源試驗的初步結果分析脂松和樟子松之間的生長差異。

2 林木引種

2.1 引種的涵義和意義

通常,每一個樹種都局限于各自的自然分布區內,但這并不表示它們不能適生于其他地區,而只是由于還沒有傳播出去。因為有海洋、山嶺、不同氣候帶等許多障礙使很多樹種不能或很難擴散,導致目前許多樹種只分布于一定的區域內。引種就是一個人為的克服這些樹種現有條件下的傳播障礙、擴大其栽培范圍的有效方法,是人類提高林業生產力、改造自然的一種手段[1]。

林木引種能使人們更加充分地了解一個地區林業生產的自然條件和潛力,更充分地認識一個樹種的適生環境和生理生態性狀,大大豐富樹木栽培知識[2]。

2.2 引種的條件

引種要求引種栽植區氣候條件和土壤條件要與原產區的氣候條件和土壤條件相近似。從白堊紀末期起,東亞的氣候就具有溫帶的性質,并在中國南部逐漸過渡為熱帶和亞熱帶氣候,而在北美也是如此。此外,根據古植物的研究表明,在始新世時,北美和歐亞大陸的寒溫帶、溫帶及亞熱帶植物區系的分布與當時的等溫線相符合。因此,有理由認為北美植物區系和東亞植物區系一起,代表著一個整體。顯然,這是引種北美植物容易成功的重要原因之一[3]。

2.3 研究的目的意義

脂松材質優良,生長速度較好,具有耐低溫、干旱、瘠薄等特點[4],且自然分布區與帽兒山地區生態條件相似,因而,引入脂松具有可行性,為確保引種成功,在帽兒山地區進行脂松種源試驗意義重大。

通過研究脂松和樟子松生長和生物量及成活率情況的調查比較,對脂松的生長和適應性進行評估,可作為引進脂松的參考。

3 種源試驗材料與方法

3.1 試驗材料

脂松(Pinus resinosa)7個種源的種子分別來自美國東北部大湖區,產區位置、相關環境狀況(表1)。本地對照樹種采用我國東北地區廣泛栽培的樟子松(Pinus sylvestris var. mongolica,簡記為PSVM)。

3.2 種源試驗林

2004年4月在東北林業大學帽兒山實驗林場尖砬溝森林培育實驗站營建脂松種源試驗林。試驗區面積1 hm2,造林地為次生林皆伐跡地,有中至旱生天然指示樹種柞樹(Quercus mangolica)。

造林苗木:脂松2年生容器苗;樟子松2年生裸根苗。造林株行距:1.5 m×2 m。四周邊行栽植2行樟子松;中間十字隔離行栽植1行水曲柳(圖1)。

3.3 外業調查

外業調查的時間為2006年5月1日至5月5日,調查內容如下。

每小區(即每種源)隨機抽樣調查30株,測量幼樹的樹高、2004年高生長、2005年高生長和地徑。根據生長指標抽樣調查的結果,在每小區選擇1株(即每種源取4株)與生長指標平均值最接近的幼樹,連同地下部分一并取出,洗凈泥土,用封口袋包裝,帶回實驗室,置于冰箱中冷藏。

3.4 內業分析

幼樹各組分鮮重和針葉長度測定:將每株幼樹分為針葉、側枝、主莖和地下部分,稱量幼樹各部分鮮重,裝入已知重量且寫好標記的信封,放入65 ℃的烘箱中烘干直至恒重。

3.5 數據處理方法

利用Statistica數據處理軟件,對7個種源的脂松和對照樹種樟子松總生物量、地上生物量、地下生物量、主莖生物量、側枝生物量、針葉生物量、含水率、進行方差分析和多重比較。并計算每株幼樹的莖根比。

4 結果與分析

幼樹的生物量反映了幼樹吸收、同化養分能力的大小,與生長狀況正相關,是衡量種源/樹種生產力高低的主要指標之一[5]。水分是苗木生命活動不可缺少的物質,在木本植物中水分至少占鮮重的50%以上。在一定范圍內,苗木水分狀況與造林成活率是一種線性關系,隨著苗木體內水分逐漸喪失,造林成活率呈下降趨勢[6]。

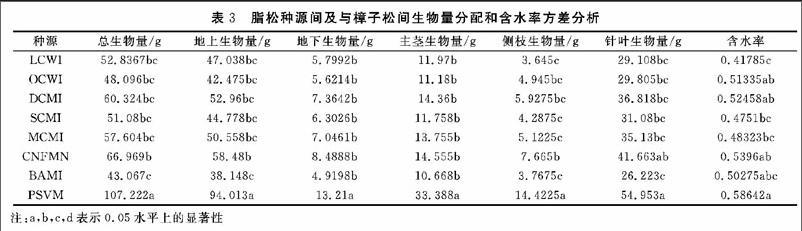

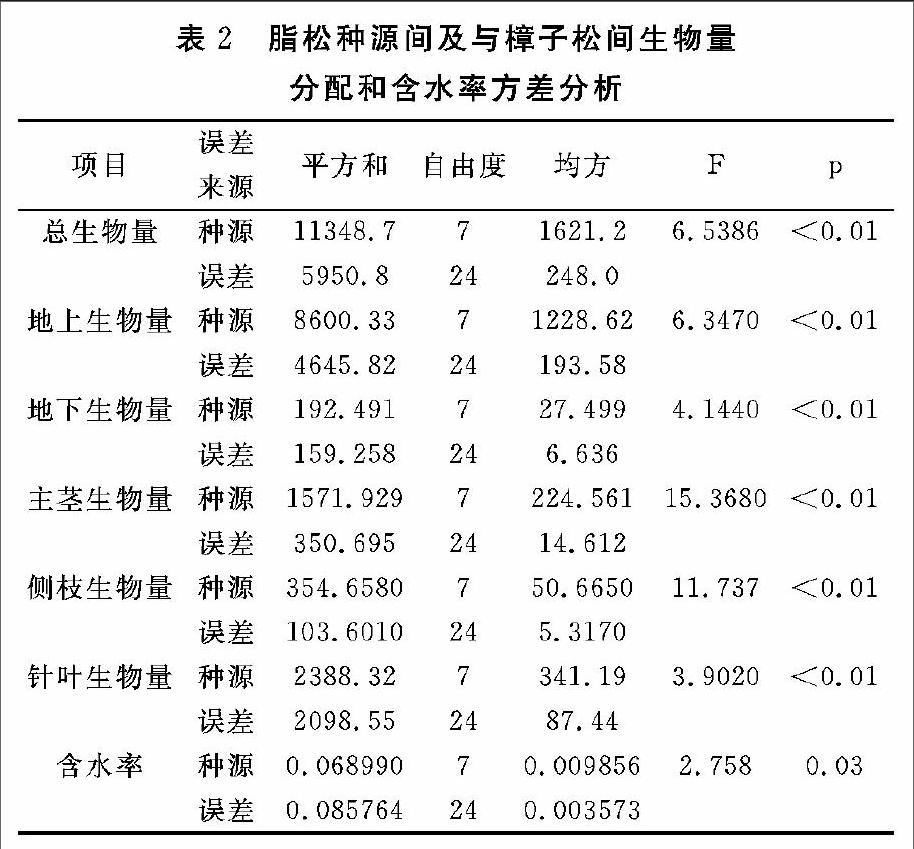

脂松7個種源間及與樟子松間的總生物量、地上生物量、地下生物量、主莖生物量、側枝生物量、葉生物量和含水率,差異顯著(表2)。

脂松7個種源總生物量的排序為:CNFMN>DCMI>MCMI>LCWI>SCMI> OCWI>BAMI,CNFMN的總生物量比BAMI大35.68%;脂松7個種源總生物量的平均值為54.282 g,比樟子松的總生物量(107.222 g)小49.37%。脂松7個種源地上生物量的排序為:CNFMN>DCMI>MCMI>LCWI>SCMI>OCWI>BAMI,CNFMN的地上生物量比BAMI大34.77%;脂松7個種源的地上生物量平均值為47.777 g,比樟子松的地上生物量(94.013 g)小49.18%。脂松7個種源地下生物量的排序為:CNFMN>DCMI>MCMI>SCMI>LCWI>OCWI>BAMI,CNFMN的地下生物量比BAMI大42.04%;脂松7個種源的地下生物量平均值為6.506 g,比樟子松的地下生物量(13.21 g)小50.75%。脂松7個種源主莖生物量的排序為:CNFMN>DCMI> MCMI>LCWI>SCMI>OCWI>BAMI,CNFMN的主莖生物量比BAMI大26.71%;脂松7個種源的主莖生物量平均值為12.607 g,比樟子松的主莖生物量(33.388 g)小62.24%。脂松7個種源側枝生物量的排序為:CNFMN>DCMI>MCMI>OCWI>SCMI >BAMI>LCWI,CNFMN的側枝生物量比LCWI大52.45%;脂松7個種源的側枝生物量平均值為5.051 g,比樟子松的側枝生物量(14.4225 g)小64.98%。脂松7個種源針葉生物量的排序為:CNFMN>DCMI>MCMI>SCMI>OCWI>LCWI>BAMI,CNFMN的針葉生物量比BAMI大37.06%;脂松7個種源的針葉生物量均值為32.832 g,比樟子松的針葉生物量(54.953 g)小40.25%(表3)。

脂松7個種源含水率的排序為:CNFMN>DCMI>OCWI>BAMI>MCMI>SCMI> LCWI,CNFMN的含水率比LCWI大22.56%;脂松7個種源的含水率平均值為49.4%,比樟子松的含水率(58.6%)小5.79%(表3)。

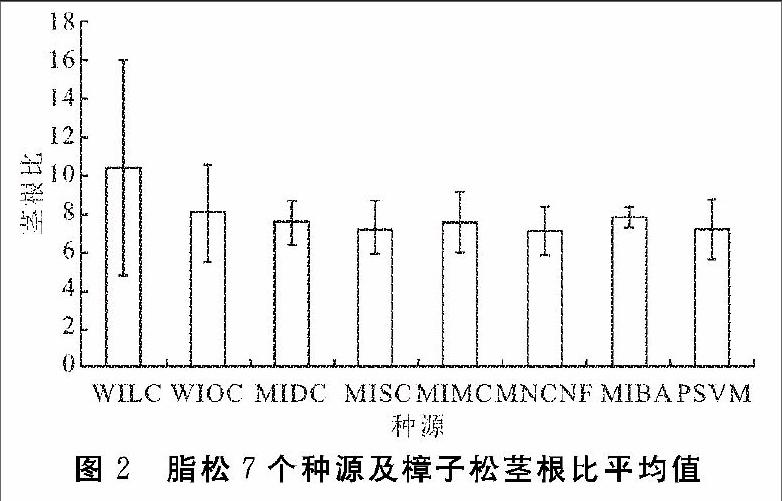

上面提到,脂松7個種源生理干旱發生率的排序為:OCWI 莖根比是苗木地上部分與地下部分(重量或體積)之比,反映出苗木根莖兩部分的平衡狀況。實際上就是苗木水分、營養收支平衡問題。從理論上講,根系發達,莖根比小,苗木地上部分蒸騰量小,而地下部分吸收量大,有利于苗木水分平衡,苗木成活的可能性就大。莖根比在一定程度上體現了這種平衡關系,是種源/樹種選擇的一項重要指標[6]。 脂松7個種源莖根比的排序為:CNFMN 5 結論 (1)脂松7個種源間生物量差異顯著, CNFMN種源在總生物量、地上生物量、地下生物量、主莖生物、側枝生物量、針葉生物量等方面均明顯高于其他種源,莖根比最低,具有較為發達的根系。 (2)對照樹種樟子松各部分生物量方面均高于脂松各種源,在根莖比方面脂松7個種源的莖根平均值為7.825,比樟子松的莖根比(7.17)大8.37%。 參考文獻: [1]潘志剛, 游應天.中國主要外來樹種引種栽培[M].北京:北京科學技術出版社,1994. [2]吳中倫.國外樹種引種概論[M].北京:科學出版社,1983:1~3,10~20. [3]謝孝福.植物引種學[M].北京:科學出版社,1994:26~27,206~217. [4]Rudolf P O,Paul O.Red pine (Pinus resinosa Ait.)[J].In Silvics of forest trees of the United States,1965(13):432~446. [5]陸愛君,滿淑華,劉延君,等.班克松種源苗期測定初報[J].遼寧林業科技,2005(5):25~26. [6]沈國舫.森林培育學[M].北京:中國林業出版社,2001:51~52.