基于PSPL調研法的老舊居民區公共空間改造

朱瓊+王露卿+楊柳青

摘要:以樹木嶺老舊居民區公共活動空間改造為例,分析、探討了PSPL(Public Space & Public Life Survey)分析法在老舊居民區公共活動空間改造中的運用,通過PSPL分析法有效地了解和掌握公眾在老舊居民區公共活動空間中的活動和行為特點,以定性與定量結合的分析成果,為公共活動空間的設計與改造提供了依據,從而為公眾創造一個高品質的活動休閑空間。

關鍵詞:PSPL調研法;老舊居民區;公共活動空間;空間品質

中圖分類號:TU986

文獻標識碼:A 文章編號:1674-9944(2017)07-0108-04

1 引言

城市中老舊居民區是一段時期城市發展歷程的記載體,它不僅是城市成長的見證者,更是城市歷史文脈的根本所在。在與時俱進的過程中,老舊居民區必定與新觀念、新發展發生對抗與沖突,容易成為舊城改造的犧牲品。而城市的發展只有扎根于自身歷史文化之中,才能保有與其他城市的差異性,打造具有區域文化特色的城市景觀。其次,對于老舊居民區公共空間的改造,往往忽視了使用者對于空間的訴求,無法滿足使用者的使用需求[1]。筆者采用揚·蓋爾PSPL調研法,分析樹木嶺居民區公共空間綜合質量,結合當地文化,并有針對性地提出問題及改造策略,以期提高樹木嶺居民區的空間質量,改善公眾的生活質量,并為這一領域的研究提供借鑒。

2 基址性質

該項目基址位于長沙市雨花區勞動中路與茶園坡路交叉路口,與李家塘社區環繞形成三角形區域,用地紅線范圍面積大約為398.88 m2,根據《城市綠地分類標準》劃分,項目基址屬于G15類街旁綠地。主要服務于附近老舊居民區居民。

此類用地類型定義為:位于城市道路用地之外,相對獨立成片的綠地,包括街道廣場綠地、小型沿街綠化用地等。具有以下特點。

(1)占地面積小。沿街綠地在城市道路紅線外有一定寬度或面積的綠地。

(2)可達性強。城市街旁綠地在城市街道旁,離城市居民和商業區比較近,是人們生活區域的綠地,數量較大,分布較廣,是方便人們日常生活的重要部分。

(3)使用率高。城市街旁綠地是城市公園的補充,給人們提供了多方面的功能服務。這些綠地的利用率高于大公園,彌補了城市公園分布不均造成的不便。

(4)量大面廣。城市街旁綠地廣泛建設在城市街道旁邊。因地制宜,靈活多樣,受周邊建筑的影響較小。對城市景觀、城市生態、居民使用都有著明顯的作用。

3 研究方法及方式

PSPL調研法即“公共空間-公共生活調研法”是由丹麥著名城市規劃師楊·蓋爾(Jan Gehl)先生創建,是針對城市空間質量及市民公共生活狀況的評估方法[2~4]。在研究中該方法旨在通過地圖標記法、現場計數法、實地考察法及訪談法對老舊居民區公共空間及居民公共生活進行研究,并提出相關總結與建議[5]。

調研時間選用了包括周末在內為期一周的調研,從上午8∶00~22∶00,以1 h為一個單元,每單元內每10 min進行一次記錄和統計,不同時間段可依據具體情況進行調整。

4 調研內容

4.1 空間品質

對于老舊居民區公共活動空間的空間品質通過舒適性、愉悅性、防護性及地區文化性等方面進行調查評分統計[6~10]。首先,從公共綜合空間評價統計可以發現,此設計場地空間分隔度由外向內遞增,郁閉度高;其二,場景人性化功能極為缺乏,無法滿足使用人群大部分功能;其三,場地內視線通透,附近居民使用時間跨度長。

從沿街一層立面評價可以得出,沿街一層立面景觀效果差呈現消極灰色界面,整體立面毫無生趣,基本無細節設計,功能不具有多樣性,且沒有體現當地歷史文化。

綜合以上調查得知,居民對該場地的舒適度、歷史文化認可度、安全性等總體評分較低,因此,針對這一現象,通過數據統計分析、問卷調查、訪談等方式,分別就該公共空間使用人群、交通流線、景觀設置、周邊環境等因素進行調研分析。

4.2 場地使用人群分析

4.2.1 行人流量數據統計

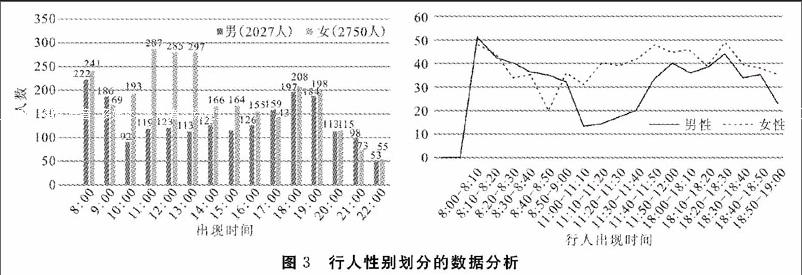

運用現場計數法對場地內每個時間段行人流量數據進行統計,由此得出以下數據。根據行人流量分析圖可知(圖1),在早上8∶00~9∶00,中午11∶00~12∶00和晚上18∶00~19∶00三個時間段行人流量達到高峰;晚上20∶00之后人流量逐漸減少。場地人流量集中在早上8∶00上班時間和下午下班散步時間。

4.2.2 行人年齡劃分數據分析

由圖2可知,在單位時間內,早上8:00~9:00行人年齡15~30歲和31~64歲的中年人數最多;中午11:00~12:00行人年齡65歲以上老年人最多。整個場地流動人群主要集中于45~65歲中老年人年齡段,因此設計考慮了中老年人群公共空間的使用需求和心理需求。

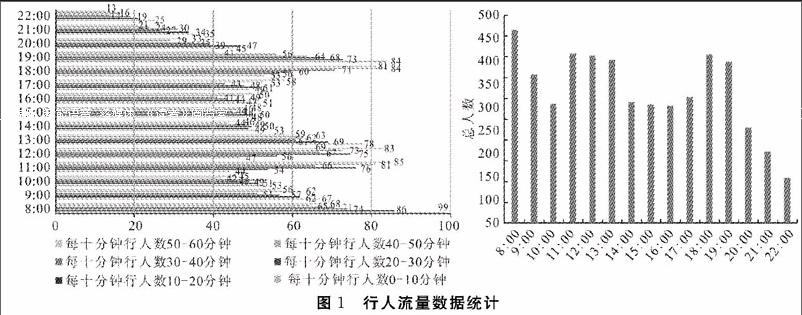

4.2.3 行人性別劃分數據分析

從圖3可以看出該場地使用人群男女比例較平衡,因此根據人體工程學的設計原則,場地內的公共設施尺寸滿足大眾使用需求即可。

4.2.4 行人活動類型分析

通過對基址的行人活動統計可知,基址內行人活動類型較單一。其中穿越場所的占比例較大,單位時間1 h內達238人,占參考數據的63%,第二為候車的約占24%,而其他活動類型所占比例很少,帶小孩、駐足和停留、坐歇僅有13%。其次,可從統計數據中得出該地塊使用人群最多的是中老年人群,使用時間集中在清晨、午后及晚飯后三個時間段,以散步為主,但停留時間較短,造成場地內此種狀況的原因在于場地內現狀功能無法滿足他們等待、休憩、長時間的交流、娛樂等活動的功能設施。另外,場地內缺乏趣味性景觀,對青年及兒童吸引力不大。因此在設計中盡量滿足行人的穿越功能和候車功能所需的服務設施;同時增加休憩和活動等功能設計,滿足公共空間所需的基本功能社交屬性。

4.3 現狀交通流線

根據PSPL公共空間-公共生活調查法分析對場地交通流線進行分析可以得知,基址使用頻率極其高,基址的由正西至正東方向的沿街立面為主要交通流線,其次東北開口的出入口至南面也是其重要的交通流線,基址北面的出入口至南面為次要交通流線。另外,基址毗鄰公交車站點,據統計,經過公交車站的路線共5條,通往長沙各大市場,基址周邊的城市一級道路為勞動中路和車站南路,勞動中路北面通往東塘白沙立交橋,南面至樹木嶺立交,車站南路由南至北通向車站南路。其二級城市道路有砂子塘路和曙光南路和茶園坡路,使得候車人數及流通人數較多。

4.4 景觀及文化調研

此場地是城市老舊居民區公共景觀空間的一個縮影,與快速發展的城市景觀格格不入。整個場地為抬升式空間,通過實地勘察可以發現,整個場地內鋪裝為水泥地,從景觀效果上看,鋪裝形式單一,且殘破,影響美觀;從休憩設施上看,整個場地內的休憩設施僅為幾條長條形的水泥石凳,形式生硬、毫無親和感,且使用率極低;從場地植被上看,場地內有幾棵較為高大的高干喬木,冠幅較大,夏季遮蔭效果較好,但景觀效果欠佳;從場地文化上看,場地長沙歷史較為悠久之地,而場地內卻毫無體現地域文化特色的景觀。

使用者對于場地的總體評價為,其一:適合休憩、交流、娛樂等活動,但場地內缺乏進行此類活動的設施,其二,場地無法讓居民有歸屬感,對場地文化進行深入挖掘,打造有場地文化的景觀十分重要。

4.5 基址周邊分析

4.5.1 人群來源點與服務半徑

以基址為圓心,其輻射的人群來源分布點主要是周邊服務半徑200 m的社區點和沿街商鋪店面。

4.5.2 社區綠地點

經調研分析可知,基址周邊主要是20世紀90年代老社區,主要是白沙煙廠職工家屬房,居住綠地面積缺乏,人均綠地使用率不夠。而基地周邊較遠的居住樓盤綠地面積相對使用率較高,基本能滿足人們的使用需求。

4.5.3 周邊店鋪分析

基地由西至東方向是沿街立面的商鋪,依次分布有照相館、網吧、社區衛生服務站以及早餐店。東北方向為錦繡世紀售樓部,由北至南的沿街立面依次是嘉華實業干洗店和鶴緣大酒店,由此可得知,基地周邊商鋪類型較多,在設計應當結合考慮它們的使用需求。

4.5.4 總結

綜上結果可以得出,基址位于老舊居民區附近,被周邊店鋪圍合比較封閉,內部景觀和功能設施設置太少,缺乏活力。但是由于臨近居民區入口、交叉路口和公交站旁,基址使用頻率高,具有小尺度、大內涵的意義,公共景觀再創造面臨著巨大潛力與機遇。

5 調研成果

城市的發展不能脫離居民的生活方式及相處方式,而老舊居民區的痕跡及傳統的生活方式是城市的歷史見證,是最能代表地方鄉土人文的承載體,這樣一座城市才能保有與其他城市的差異性。首先,只有在公共活動空間環境給人長久駐足的愉悅感,人們才會選擇在場地內活動。一個高質量的城市除了在滿足使用者的使用需求與歸屬感之外,還需要向來訪者展示其與其他城市的不同之處,展示其深厚的歷史文化。本次調研,共發放并收回實際有效的問卷共200份,其中發放給老年人90份,中青年75份,少年兒童30份,無效問卷5份。通過對調查問卷整合、現場計數數據統計分析以及個別訪談,總結出場地使用者對于場地空間的使用形式及期望;使用者對用場地的期望值較高,但迫于現狀,無法滿足使用者的需求。其次,居民對于場地的文化認同感極低。此外,場地臨近公交車站點以及臨近商鋪的特點決定了場地不僅需要提供休憩設施,還需要結合智慧交通、智慧景觀等功能。另外,場地周邊90%為老舊居民區,可結合社區公益進行場所設計。

6 改造建議

6.1 凸顯場地文化

老舊居民區多以本地人為主,眾多的老舊居民區組成了城區的人文環境。隨著城市建設腳步的加速,老舊居民區大多面臨著被拆除的境遇,導致許多城市文化的流失,降低了城市的地域特色性。因此,在場地空間改造中,應融入地區文化特色,讓居民更有歸屬感的同時,讓場地成為展現城市特色文化的窗口[11~13]。

6.2 打造智慧公共活動空間

(1)“互聯網+”體驗設計:“互聯網+”將城市的公共空間,全面嵌入智能終端,提升城市運行效率和公共服務水平。此場地可作為老舊居民區公益活動的戶外空間樞紐,集聚居民區志愿服務、關愛孤寡老人、舊衣回收等公益元素和信息,創造鄰里互助交流空間,打造居民區公益新載體,探索居民區公益新模式。

(2)智能公交:目前城市公交車站設施滯后、功能單一,僅能提供傳統公交線路查詢和候車功能,無法滿足市民日益豐富的多樣化、智能化需求。“智能公交”將場地的休憩功能、景觀功能與智能公交的智能查詢、電子站牌相結合,優化公交信息的查詢、分享和候車體驗,增加公交出行便利,推動智慧公共服務和城市管理系統建設。

(3)弱電式USB HUB/無線WIFI 終端:公共活動空間除了滿足傳統休憩空間的功能外,還可以運用互聯網思維,賦予場地新時代的內涵。在場地內覆蓋半徑約150 m的無線WIFI網絡信號,把場地內文化及居民區通知,商業廣告等通過無線終端發送到使用者的手機/平板接入端口上。為了增強場地人性化需求,在圓形坐凳側邊設計USB弱電插口,滿足在場地內等待公交、休憩娛樂、停留駐足等需要,增強使用者對場地使用需求粘性度,同時采用新的科學技術、新的環保材料,以創新創意設計激活空間活力。

6.3 改善場地景觀結構

對于此場地的景觀化改造, 根據現場流量、年齡、性別等方面調研,分析出該場地使用人群的年齡主要為中老年人,因此在設計中,應最大程度地關注和滿足中老年人群體的設施尺度和使用需求,同時讓居民參與到街道的自主管理過程中,為老舊居民區創造一個舒適的、人性化的公共空間。

通過調研發現場地活動類型主要功能需求為穿越、候車、社交等,因此該基址在規劃中定位為一個具有街頭性質的開放性公共空間,所以在功能上應滿足“公用性”的特點,同時在設計中,空間布局、色彩、材質、景觀小品等元素滲透在此處公共活動空間的景觀當中,全面呈現公共活動空間的內涵和個性。在布局設計、空間利用上,著重考慮服務更多的人群和人次,保證覆蓋面和利用率。

6.4 提升臨街界面品質

此場地周邊多為老舊居民區,整體環境較為臟亂,整個臨街界面呈現灰色消極界面,如果將這些單調、消極、毫無活力的界面改為色彩或體現場地文化的立面風格,不僅可以豐富美化臨街界面,還可以提升場地文化活力。

7 結語

摩天大樓鱗次櫛比,擋住了遠處的樹林、山脈甚至天空,老舊居民區的境遇岌岌可危,多數老舊居民區成為舊城改造的犧牲品,故而老舊居民區的拆遷打散的往往不是房子,而是城市在發展的歷史長河中所傳承的人文環境。激活老舊居民區的空間活力,對豐富居民生活和提升城市形象起到積極作用,復活老舊居民區,使其成為綠色、人文、魅力、和諧城市文化的一張閃亮名片。

在此契機下,運用楊·蓋爾先生提出的PSPL調研法,從空間使用者的角度出發,扎根于自身歷史文化之中,打造具有區域文化特色的城市景觀,使老舊空間重新恢復生機。

參考文獻:

[1]康錦潤,謝贏澤,藍 茜,等.中小城市老舊社區改造的思考[J].城市設計,2015(2):58~59,72.

[2]曹 磊,李相逸.基于PSPL調研方法的歷史文化街區公共空間改造:以天津市中心公園地塊為例[J].建筑與文化,2014,128(11):145~146.

[3]李兵營,單 欣,徐 琳.揚_蓋爾PSPL方法在青島案例中的應用[J].青島理工大學學報,2015,36(5):28~33.

[4]張 玲.PSPL調研方法在城市公共空間中的應用:以青島匯泉廣場為例[J].牡丹江大學學報,2015,11(24):145~153.

[5]趙春麗,楊濱章,劉岱宗.PSPL調研法:城市公共空間和公共生活質量的評價方法——楊·蓋爾城市公共空間設計理論與方法探析(3)[J].中國園林,2012(9):34~38.

[6]劉張平,李勁廷,李 琴,等.垂直綠化在商業公共空間的應用:以成都市為例[J].綠色科技,2016(15):111~113.

[7]王乃霞.城市生活性街道空間重要性探討:以上海衡復歷史文化風貌區為例[J].綠色科技,2016(22):106~108.

[8]易蓮紅,張 薇.城市棕地的景觀更新與再利用的模式研究[J].綠色科技,2016(23):116~118.

[9]胡 健.城市化背景下老舊小區的景觀現狀及改造建議:以合肥市四方新村為例[J].住宅科技,2015(2).

[10]王光軍,莫蕙榕,張洪江.株洲云龍示范區綠地系統生態服務功能評價與優化[J].中南林業科技大學學報,2015(2) .

[11]吳 昆.城中村空間價值重估:當代中國城市公共空間的另類反思[J].裝飾,2013(9).

[12]劉金勝.淺談“城中村”改造園林規劃設計[J].科技創新導報,2013(19).

[13]夏正偉.鄰校"城中村"公共空間與公共生活調查與分析研究:以常州工學院相鄰“城中村”為例[J].常州工學院學報,2013(5).