施肥方式與深度對毛竹林磷利用的影響研究

朱曉武+蘇文會+輝朝茂

摘要:指出了毛竹是我國栽植面積最大的竹種,具有良好的經(jīng)濟價值和生態(tài)價值,廣泛分布在我國南方地區(qū),但南方丘陵山區(qū)土壤普遍缺磷且磷肥施用當季利用效率很低。在安徽黃山區(qū)黃山公益林場對15塊林地進行了施磷肥的田間試驗,研究了不同施肥深度及施肥方式對毛竹磷素的利用、土壤殘留及損失的影響。結(jié)果表明:毛竹磷利用率隨時間增加而增大,三個不同生理期磷素利用差異顯著(P<0.05),且穴施處理下毛竹的磷素利用率高于溝施,T1(0~20 cm穴施)和T3(20~40 cm穴施)的磷利用率分別達15.36%和15.68%。磷在土壤中的殘留隨時間增加而降低,損失率隨時間推移而增大,且T3(20~40 cm穴施)磷素殘留率最高、磷素損失率最低,分別為77.20%和5.49%。因此建議毛竹磷素施用方式為穴施,施肥深度為20~40 cm,這樣有助于減少磷的損失、增加土壤磷素殘留,提高磷素的利用效率。

關鍵詞:毛竹;施肥;利用;磷殘留

中圖分類號:S725.5

文獻標識碼:A 文章編號:1674-9944(2017)07-0138-04

1 引言

磷是地球上主要的營養(yǎng)元素之一,也是植物生長必須的營養(yǎng)元素之一,是植物體內(nèi)許多重要化合物的組成成分,參與各種代謝過程,對植物生長發(fā)育、產(chǎn)量形成和品質(zhì)提高起著十分重要的作用[1]。我國大部分農(nóng)林用地土壤自然狀態(tài)下有效磷含量低于10 mg/kg,相比發(fā)達國家而言我國土壤磷素含量處于一個比較低的水平[2]。但隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展,人們在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中加大了磷肥的施用量,但總的來說磷素的利用效率并不高,磷素當季利用率普遍只有10%~25%,不能滿足植物的正常生命活動[3]。

毛竹是我國竹類用途最廣、經(jīng)濟價值最高、栽培面積最大的竹種,也是保持水土、美化環(huán)境的理想作物[4]。然而,由于片面追求經(jīng)濟效益最大化的的超短輪伐作業(yè)方式和不重視林地肥力的補充,導致土壤肥力日漸衰退,影響竹材、竹筍的質(zhì)量。因此,施肥成為竹林速生豐產(chǎn)的關鍵措施,其中磷是影響竹林速生豐產(chǎn)的重要限制因子[5]。自從19世紀初期施用磷肥開始,磷肥的需求量與日俱增[6],然而,磷是不可再生資源,世界的磷儲量并不樂觀[7]。由于土壤對磷的強烈化學固定作用,植物的土壤利用效率低,致使磷資源嚴重浪費[8]。

目前,在保證高產(chǎn)的同時最大限度地利用磷,是竹林可持續(xù)發(fā)展的重要內(nèi)容。關于毛竹養(yǎng)分積累的研究已經(jīng)很多,在此通過研究不同施肥區(qū)域毛竹對磷的吸收利用、磷在土壤中殘留及磷損失的規(guī)律,為合理高效施磷肥提供理論依據(jù)和科學經(jīng)營措施。

2 材料與方法

2.1 試驗地概況

研究區(qū)位于安徽省黃山區(qū)黃山公益林場,118°14′~118°21′E,32°4′~32°10′N,地理位置突出,屬亞熱帶濕潤性氣候,雨量充沛,四季分明,年平均氣溫15.3 ℃,年平均降水量1500 mm,相對濕度80%以上,無霜期220 d,年日照1752.7 h。

場內(nèi)毛竹林分布集中,主要分布在大坪、留東和下坪三個區(qū),以材用為主,兼顧筍用,大小年明顯。試驗地設在大坪區(qū)的中下部,海拔490 m、坡度30°左右,林地土壤為黃棕壤,偏酸性。

2.2 試驗設計

試驗共設置5個處理,分別為不施肥處理,0~20 cm穴施(T1)、0~20 cm溝施(T2)、20~40 cm穴施(T3)和20~40 cm溝施(T4),以不施肥作為空白對照,每個處理三個重復,隨機排列。2015年5月,根據(jù)經(jīng)營現(xiàn)狀,選擇經(jīng)營措施一致、坡度相當、林分結(jié)構基本一致的典型毛竹林,設置20 m×15 m標準地15塊,試驗于2015年7月?lián)Q葉完成后進行。

試驗所用肥料為過磷酸鈣(含P2O5 12%)、普通尿素(含氮46.4%)和氯化鉀(含K2O 60%),施用量分別為178 kg/hm2、242 kg/hm2、147 kg/hm2[9]。穴施(T1和T3)是在樣地中每竹周圍挖一個1/4環(huán)形溝(內(nèi)徑30 cm,外徑40 cm),將肥料按株數(shù)均分后均勻施入環(huán)形溝,溝施(T2和T4)則是沿等高線每隔2 m開一條10 cm寬的溝(每個樣地9條),將肥料均分后均勻施入溝內(nèi)。施肥后,立即填回原土,并在施肥區(qū)做上標記,試驗期間,各樣地的管理措施保持一致。

2.3 樣品采集與分析

2.3.1 磷吸收量測定

分別在毛竹的三個生理期A1(孕筍期,8月底)、A2(養(yǎng)分積累期,11月底)和A3(發(fā)筍前,1月底)進行樣品的采集。根據(jù)每木檢尺結(jié)果,計算每個年齡(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度)的平均胸徑,每個年齡選擇一株與平均胸徑最接近的毛竹砍伐,將竹蔸、蔸根全部挖出,清洗干凈,分別測量并記錄葉、枝、稈、蔸和蔸根的重量,各器官取500 g左右樣品帶回實驗室,測定各器官的生物量。在各樣地內(nèi)隨機選擇一處無竹子的具、代表性的2 m×2 m的小樣方,挖取全部的竹鞭和鞭根,洗凈,分別稱重記錄,測量生物量。

將所有采集的樣品洗凈烘干稱重,然后用粉碎機粉碎樣品,測定樣品各器官的全磷含量,全磷測定采用硫酸-雙氧水消煮-釩鉬黃比色法。

2.3.2 土壤殘留磷測定

在每個樣地隨機選擇3個施肥穴(溝),按照0~20 cm,20~40 cm,40~60 cm三層分別取樣,同時,無施肥區(qū)也隨機選擇三處,分層取樣,去除根系石塊等雜質(zhì),自然風干,粉碎,用氫氧化鈉熔融-鉬銻抗比色法測定土壤全磷含量,施肥區(qū)和無施肥區(qū)全磷總磷相加即為樣地土壤全磷含量,對照樣地則隨機選擇三處進行分層取樣。

2.3.3 磷損失測定

磷損失主要有徑流跟淋溶兩種情況。根據(jù)磷吸收量和土壤殘留,可間接得出磷損失率情況。

2.4 數(shù)據(jù)處理

磷利用率=(試驗樣地-對照)/施肥量×100%

土壤殘留量=試驗樣地土壤全磷總量-對照樣地土壤全磷總量

磷損失率=100%-土壤殘留率-磷利用率

數(shù)據(jù)利用Excel和Spss軟件進行分析處理,采用單因素分析和最小顯著性進行方差分析和多重比較。

3 結(jié)果與分析

3.1 施肥區(qū)域?qū)γ窳至孜盏挠绊?/p>

不同施肥處理的三個生理期的磷平均吸收量如表1所示。從表中可以看出,施肥后各處理組的毛竹磷吸收量隨時間的增加而增多,并且不同生理期差異顯著(P<0.05)。同一生理期,不同施肥處理也有差異。A1孕筍期,T3(20~40 cm,穴施)處理組吸收量最大,顯著高于其他處理組,為78.57 g;A2冬季養(yǎng)分積累期,T4(20~40,溝施),高于其他處理組,為194.60 g;A3發(fā)筍前,T3處理組吸收量最大,顯著高于其他處理組,為249.16 g。

表2反映了各處理組在不同的生理期的磷吸收率情況,與磷吸收量趨勢相同,不同施肥處理組的磷利用率隨著時間的增加而增加,各處理之間差異顯著(P<0.05)。四個處理組的磷利用率最終分別達到15.20%、15.28%、15. 68%和15.36%,總體利用率水平不高。最終T3(20~40 cm,穴施)磷利用率最大,而T1(0~20 cm,穴施)和T2(0~20 cm,溝施)磷利用率相差不大。

因此,由上對比可看出,T3(20~40 cm,穴施)和T4(20~40 cm,溝施)磷吸收高于T1(0~20,穴施)和T2(0~20,溝施),就施肥深度而言,在20~40 cm施肥更有利于毛竹對磷的吸收,可能是因為,毛竹的鞭根及蔸在土壤20~40 cm處,更有利于鞭根及蔸的吸收,磷極易被土壤固定,而在0~20 cm施肥,導致一小部分被土壤固定,不能被毛竹吸收,因而磷利用率低于深施(20~40 cm)。

3.2 施肥區(qū)域?qū)γ窳至讱埩舻挠绊?/p>

磷肥(過磷酸鈣)被施入土壤后,部分被毛竹直接吸收,還有部分被土壤固定,形成難溶性的磷酸鹽,導致植物所需速效磷減少,還有部分隨著降雨通過徑流或者淋溶流入水體,容易造成肥料的浪費和環(huán)境污染。

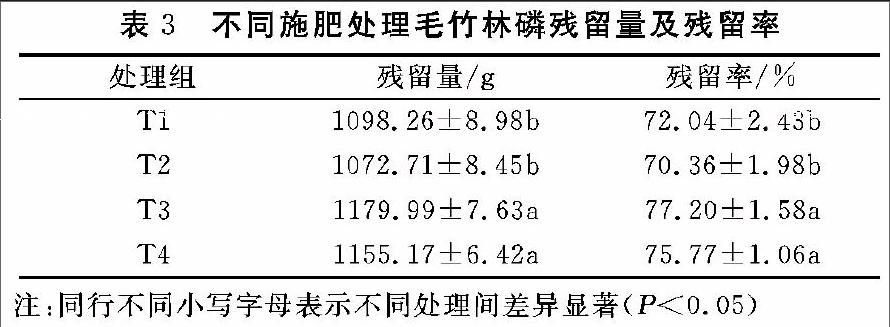

表3反映了不同施肥處理毛竹林0~60 cm深度的土壤中磷的殘留量及殘留率。從表中可看出殘留量為1098.26~1155.17 g,殘留率為70.36%~75.77%,同時各施肥處理下殘留量表現(xiàn)為:T3>T4>T1>T2,即T2(0~20 cm,溝施)最低,T3(20~40 cm,穴施)最高。T1和T3為穴施,T2和T4為溝施,說明穴施土壤磷殘留量高于溝施的磷殘留量,同時施肥深度為20~40 cm磷的殘留量高于0~20 cm施肥深度。

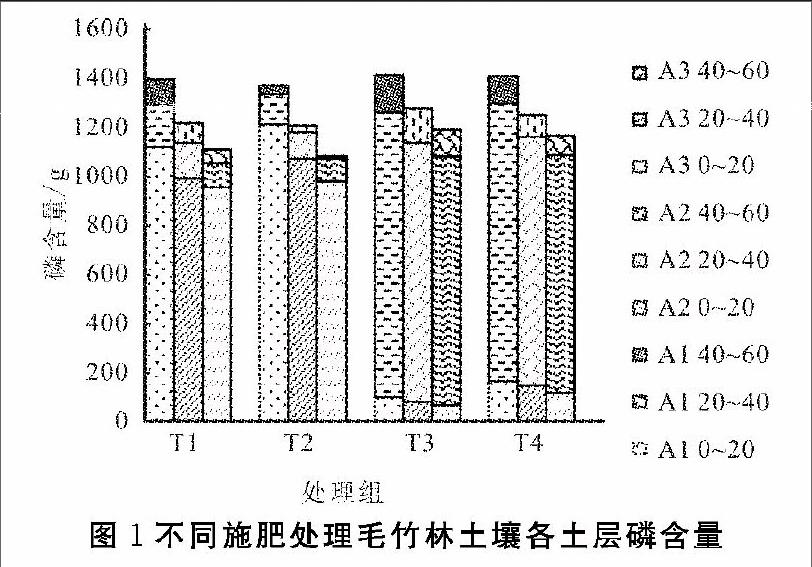

圖1反映了四個不同處理組在三個生理期的三個土層深度(0~20 cm,20~40 cm,40~60 cm)中磷殘留的變化情況。從圖中可看出不同處理下各土層中磷含量均隨著時間的推進而減少,這是由于毛竹對磷的吸收以及磷損失減少磷在土壤中的含量。T1和T2處理下,隨著深度的增加,磷含量逐漸減少,但是0~20 cm土層中磷殘留量顯著高于其他兩個土層深度的磷含量,然而,T3和T4處理則是20~40 cm土層中磷含量最高,顯著高于另外兩個土層中的磷含量,由于T1和T2是在0~20 cm深度處施肥,T3和T4是在20~40 cm處施肥,而磷極易被土壤固定,因此會出現(xiàn)T1和T2處理中0~20 cm、T3和T4處理20~40 cm磷含量顯著高于其他兩個土壤深度。

3.3 施肥區(qū)域?qū)γ窳至讚p失的影響

徑流和淋溶是造成磷損失的主要途徑。一般情況下,降雨引起的徑流會帶走土壤中的磷素,從而使磷肥造成損失;而降雨引起的淋溶使土壤中可溶性的磷移至土壤下層,使這部分不能被毛竹吸收利用,造成磷肥損失,而降低了磷的利用率。

圖2反映了不同施肥處理下各生理期磷肥損失情況。從圖中看出磷的損失率隨時間的增加而增大,這是由于降雨以及磷移動的原因造成磷的損失。四個處理下,相同的施肥深度,20~40 cm施肥處理磷損失率低于0~20 cm施肥深度,這說明深層施肥有利于減少磷的損失。相同施肥方式下,穴施磷損失率低于溝施,說明溝施有利于減少磷的損失。從圖中也可看出,在孕筍期T1磷的損失率較高,這可能是由于孕筍期降雨量大引起的,隨后磷損失率減少,這是由于磷極易被土壤固定的原因。

4 結(jié)論與討論

不同施肥處理下磷的利用率隨著時間的增加而增大,本研究毛竹的磷素利用率在15%左右,處于我國磷利用率一般平均水平,影響毛竹磷素利用的因子很多,主要有土壤對磷素的吸附固定作用、土壤微生物的協(xié)同抑制作用以及根系的形態(tài)特征、生理活動等影響[10,11]。毛竹的根系主要分布在土壤10~30 cm處[12],因此研究施肥深度對于制定科學的施肥措施是很有必要的,研究發(fā)現(xiàn)T3(20~40 cm穴施)、T4(20~40 cm溝施)處理磷肥的利用率較高,這可能是由于淺施(0~20 cm)磷肥,大量磷素會隨著地表徑流流失[13,14],而適當深施(20~40 cm)磷肥,不僅有利于減少磷素隨地表徑流流失,同時也有利于促進根系向更深處延伸,從而改變根系構型,增加根系生物量,擴大根系與土壤接觸的表面積等,提高磷素的吸收利用效率。孕筍期利用率較低,可能是因為施肥時間過短。研究發(fā)現(xiàn),溝施磷肥的磷利用率水平稍低于穴施,可能是由于穴施根系與磷的接觸面更大,根系的一些分泌物如有機酸、酸性磷酸酶等[15]能夠活化根際磷,提高土壤磷素親和力,因此穴施磷肥的根際效應明顯。

磷素利用的另一個主要問題就是土壤對磷素的吸附固定作用太強,土壤中的陽離子與磷結(jié)合成難以利用的化合物,導致土壤中殘留了過多的難以利用的磷,但經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),不同處理下磷在土壤中的殘留量隨時間的推移而減少,磷素會逐步釋放到土壤中,這可能是土壤微生物、有機酸等作用于土壤,促進了難溶性的陽離子-磷結(jié)合物的分解,轉(zhuǎn)變成可利用的磷。但磷的損失率隨時間的推移增大,一方面是由于磷的吸收利用,另一方面由于徑流跟淋溶造成磷的損失,因此,殘留量逐漸減少,磷損失率增大。孕筍期土壤殘留量減少較快,損失較大的原因可能是因為8月份是雨季,降雨量較大。并且磷肥施入土壤后,較其他養(yǎng)分元素而言,損失較小,是因為磷施入土壤后,極易被土壤固定,損失的較少,可利用的較少,因而當季利用率普遍不高[16~20]。此外,20~40 cm穴施磷肥的土壤磷的殘留率最大,損失率最小,可能是因為0~20 cm深度施肥距離地表較近,雨水沖刷相對嚴重,損失相對較高,因此綜合考慮毛竹施肥方式以及深度對磷素利用、殘留和損失的影響,建議 20~40 cm穴施磷肥,以期獲得最大的經(jīng)濟效益。

影響毛竹磷素利用的因素很多,施肥方式和施肥深度只是在技術應用方面研究如何提高磷素利用效率,但影響磷素利用的機理研究才是最重要的,加強根系磷素利用的形態(tài)學、生理學、遺傳學研究是以后研究的重點[21]。

參考文獻:

[1]李志堅,林治安,趙秉強,等.增效磷肥對冬小麥產(chǎn)量和磷素利用率的影響[J].植物營養(yǎng)與肥料學報,2013,19(6):1329~1336.

[2]魯如坤.土壤磷素水平和水體環(huán)境保護[J].磷肥與復肥,2003,18(1):4~6.

[3]寇長林,王秋杰,任麗軒,等.小麥和花生利用磷形態(tài)差異的研究[J].土壤通報,1999,30(4):181~184.

[4]胡智勇.毛竹的生物學特性及栽植技術[J].安徽農(nóng)學通報,2014(12):117~118.

[5]賈興永,李菊梅.土壤磷有效性及其與土壤性質(zhì)關系的研究[J].中國土壤與肥料,2011(6):76~82.

[6]王慶仁,李繼云,李振聲.高效利用土壤磷素的植物營養(yǎng)學研究[J].生態(tài)學報,1999,19(3):416~421.

[7]Ae N,Arihara J,Okada K,et al.Phosphorus uptake by pigeon-pea and its nole in cropping systems of the India subcontinent[J].Science,1990,248(4):477~480.

[8]趙光強,付循成,曹 慧.高等植物的磷營養(yǎng)研究[J].安徽農(nóng)業(yè)科學,2007,35(31):9851~9854.

[9]蘇文會.基于生長和養(yǎng)分積累規(guī)律的毛竹林施肥理論和實踐研究[D].北京:中國林業(yè)科學研究院,2012.

[10]陳 磊,王盛鋒,劉自飛,等.低磷條件下植物根系形態(tài)反應及其調(diào)控機制[J].中國土壤與肥料,2011(6):1~12.

[11]張海濤,劉建玲,廖文華,等.磷肥和有機肥對不同磷水平土壤磷吸附-解吸的影響[J].植物營養(yǎng)與肥料學報,2008,14(2):284~290.

[12]吳家森,陳 聞,姜培坤,等.不同施肥對雷竹林土壤氮、磷滲漏流失的影響[J].水土保持學報,2012,26(2):33~37.

[13]江澤慧.世界竹藤[M].北京:中國林業(yè)出版社,2008.

[14]高志勤,傅懋毅.毛竹林滲濾水養(yǎng)分的淋溶特征[J].南京林業(yè)大學學報(自然科學版),2005,29(6):95~98.

[15]陳永亮,李修嶺,周曉燕.低磷脅迫對落葉松幼苗生長及根系酸性磷酸酶活性的影響[J].北京林業(yè)大學學報,2006,28(6):46~50.

[16]宋 春,韓曉增.長期施肥條件下土壤磷素的研究進展[J].土壤,2009,41(1):21~26.

[17]羅福云.不同撫育措施在低產(chǎn)毛竹林中應用效果初探[J].綠色科技,2016(21):105~106.

[18]楊~青.高山貧瘠、低產(chǎn)毛竹林的復壯技術初探[J].農(nóng)民致富之友,2014(16).

[19]朱炳良.低產(chǎn)毛竹林的分析與改造[J].現(xiàn)代園藝,2014(9).

[20]李志堅.施肥對毛竹生長量和稈形的影響[J].綠色科技,2016(9):74~75,77.

[21]姜甜甜.云貴高原區(qū)吸附態(tài)氮、磷負荷模擬及其與土地利用的關系研究[J].綠色科技,2016(16):153~156.