例談理想模型與實際研究對象間的差異

胡曉強

(浙江省平湖中學,浙江 嘉興 314200)

·教學研究·

例談理想模型與實際研究對象間的差異

胡曉強

(浙江省平湖中學,浙江 嘉興 314200)

物理教師在教學中既要重視把實際研究對象抽象成理想模型,又要能抓住理想模型與實際研究對象之間的差別,并予以深入突破,這無論對于物理模型的建構,還是對物理知識的本質掌握,其實際效果都比單純研究理想模型好.

高中物理;理想模型;實際對象

在物理教學中,我們往往會舍棄次要因素和無關影響,突出客觀事物的本質特征,把實際對象抽象成簡潔的理想模型,使物理現象或過程簡潔化、理想化,讓學生易于掌握和理解物理規律的本質.但是,理想模型與物理實際對象存在或多或少的差異.翻開物理學史,無論是力、熱、光、電的研究,還是原子、粒子結構的探索,后來提出的模型總是優于前面的模型,這就說明物理理想模型存在一定的局限性[1].因此,在課堂教學中,如果一味追求簡潔的物理理想模型,輕視甚至忽視其與實際對象的差異,會使學生對物理情景的再現、物理過程的分析、物理實際應用能力的培養等方面產生諸多負面影響.

教師若能在教學中既重視將物理對象抽象成理想模型,又能抓住、并分析理想模型與實際研究對象之間的差別,那么無論在物理情景的還原,還是物理知識的掌握上,都會取得很好的教學效果.

案例1:在“探究感應電流的產生條件”的教學中,在得出感應電流的產生條件——“只要穿過閉合導體回路的磁通量發生變化,閉合導體回路中就有感應電流”之后,人教版教師教學用書上還輔以下列實驗來進一步驗證此結論.

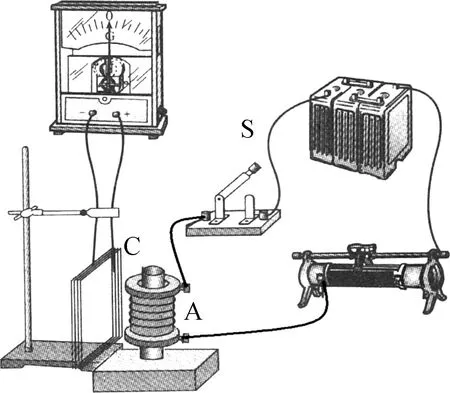

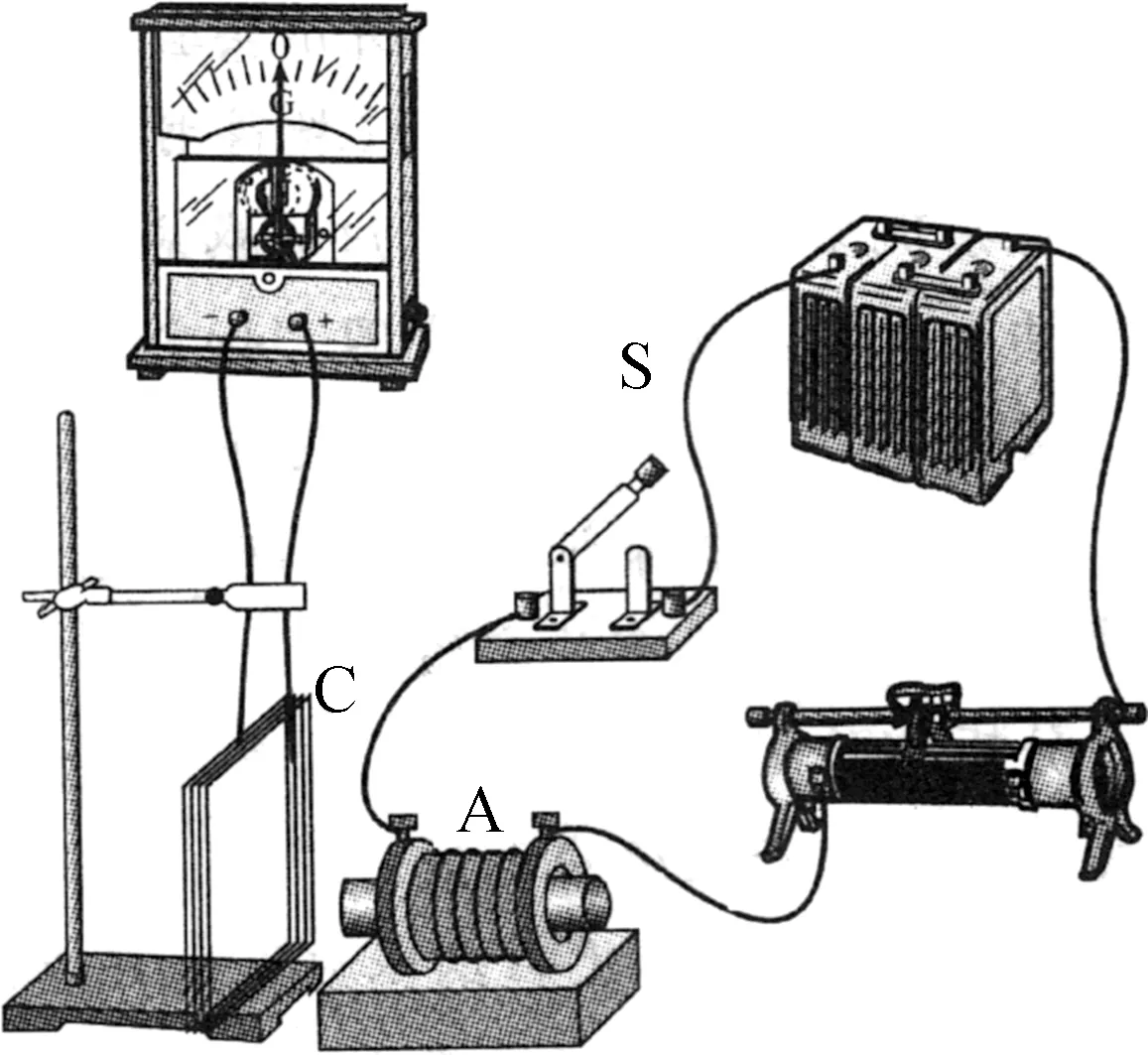

實驗操作:分別讓插有鐵芯的螺旋管A的軸線與線圈C的平面平行(如圖1)、垂直放置(如圖2),并閉合開關S.

實驗現象:在圖1中,螺旋管A中磁場發生變化,而電流表指針不偏轉,說明線圈C中沒有感應電流;而在圖2中,螺旋管A中磁場發生變化,電流表指針偏轉,說明線圈C中有感應電流.

圖1

圖2

分析:能否產生感應電流,關鍵是螺旋管A通電前后,穿過線圈C的磁感線條數是否發生變化,在圖1中,雖然螺旋管A產生的磁場發生了變化,但穿過線圈C的磁通量并沒有發生變化.

筆者在實際使用DISLab的微電流傳感器進行本實驗演示時,發現在按圖1所示操作時,微電流表指針顯示仍然有小幅度的偏轉,說明線圈C中仍產生了微弱的感應電流——與理論預期產生了偏差!學生中產生了認知沖突,這時是忽視、搪塞、敷衍過去,還是向學生解釋說明原因、硬讓學生接受預期結論?筆者以為,兩者均不可取,前者不符合實事求是的科學研究態度,后者解釋已顯得蒼白無力,反而會使學生對實驗結論產生科學性懷疑.筆者索性讓學生深入討論出現這種現象的原因,大家你一言我一語,討論得相當激烈.

學生甲:螺旋管A的軸線與線圈C的平面沒有嚴格平行;

學生乙:螺旋管A放置時相對線圈C的中心位置偏低,上下不對稱;

學生丙:可能線圈C在實驗時受到細微的擾動……

按照以上學生的討論進行分析論證,并改進實驗,果然,實驗結果基本符合預期結果.但前排細心的同學提出,此時微電流傳感器儀表指針顯示仍有極其細微的偏轉,馬上旁邊有同學補充道:可能螺旋管A放置時不穩定而有輕微晃動;可能線圈C受到周圍其他磁場(如傳感器電腦產生的磁場)的影響…….這樣,學生完全置身于問題的思索討論之中,師生實現良好互動,在空間上和諧交匯,課堂氣氛相當民主、溫馨、活躍,形成一個美妙的求真、求實的環境,大家在激烈的討論中更加深入地理解了感應電流的產生條件,遠遠超出了筆者的預期.

所以,通過關注并討論實驗中理想模型與實際過程差異的產生原因,并重點探究突破,既能培養學生的科學質疑精神與嚴謹的實驗作風,又能促進學生更為深刻地理解物理概念、規律,可謂一舉兩得.

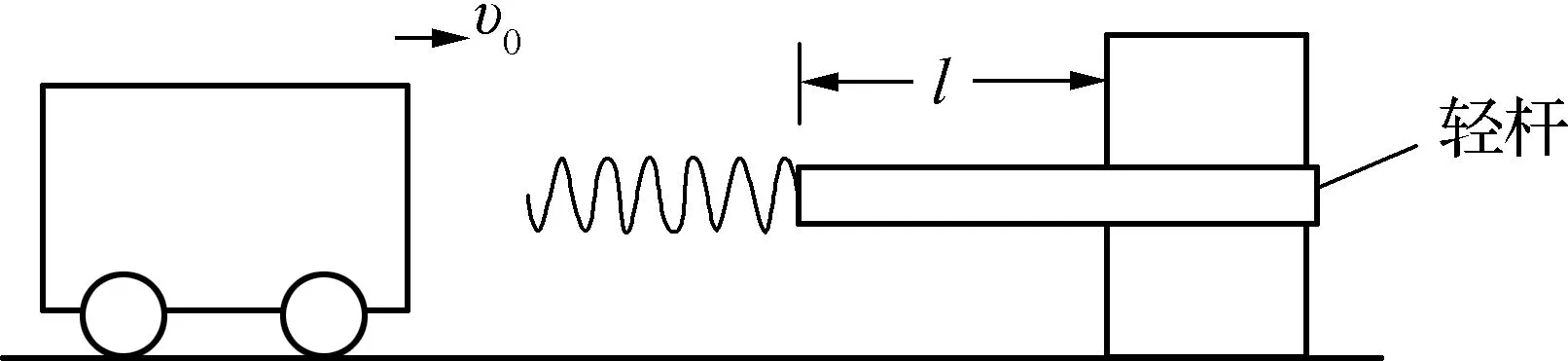

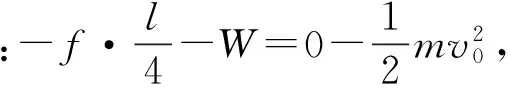

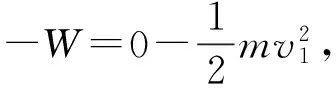

案例2:某緩沖裝置的理想模型如圖3所示,勁度系數足夠大的輕質彈簧與輕桿相連,輕桿可在固定的槽內移動,與槽間的滑動摩擦力恒為f,輕桿向右移動不超過l時,裝置可安全工作,一質量為m的小車若以速度v0撞擊彈簧,將導致輕桿向右移動l/4,輕桿與槽間的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,且不計小車與地面的摩擦.

圖3

(1) 若彈簧的勁度系數為k,求輕桿開始移動時,彈簧的壓縮量x;

(2) 求為使裝置安全工作,允許該小車撞擊的最大速度vm;

(3) 討論在裝置安全工作時,該小車彈回速度v′和撞擊速度v的關系.

在實際分析講解時,筆者給出以上正確解法后,不少學生臉上仍然是一副茫然的神情,直覺告訴筆者,學生對此題顯然還是存在很大疑惑.

有學生提出:老師,小車以最大允許速度vm撞擊彈簧時,彈簧的最大彈力應該大于輕桿與槽間的滑動摩擦力f才對!

有同學補充:是啊,我也感覺兩種情況下彈簧的最大壓縮量是不同的,而且,以最大允許速度vm撞擊時,彈簧的壓縮量要比以v0撞擊時要大.

一些物理基礎好的同學甚至提出了自己的“高見”:一旦彈簧壓縮至桿開始移動后,桿做加速運動,小車做減速運動,當車與桿速度相等時,彈簧壓縮至最短,然后彈簧開始逐漸恢復原長,在此過程中桿在某時刻減速至零,向右移動位移恰好為l……

聽了學生們的討論,筆者明白了問題的根結所在——學生沒有理解題中的理想化模型“輕桿”的物理含義,混淆了與實際生活中有質量的“輕桿”之區別.

此時,筆者意識到,接下來對學生的釋疑,若僅從教師層面向學生點出理想化模型“輕桿”的物理含義,而不加以重點突破其與實際生活中有質量“桿子”之間的差異,學生對此題的理解可能會停留在囫圇吞棗、一知半解的尷尬境地.

于是,筆者不急于解釋分析兩者差異,而是先設問:理想化模型“輕桿”的確切含義是什么?

大家把目光重新回到題目本身,或若有所思,或竊竊私語,或交互討論,進而伴隨著一段短暫的沉寂后,一些學生紛紛恍然大悟:原來理想化模型處理的“輕桿”質量為零!

教師乘勢追問:那質量為零的“輕桿”在此題中有什么特點呢?

學生們的分析已經相當到位,為進一步突破學生關于“輕桿”的認知難點,教師進一步追問:若考慮實際,假設題中“桿子”的質量為m0,則又應該如何分析呢?

學生乙:由受力分析可得,桿子剛開始移動時,根據牛頓第二定律,kx-f=m0a,則彈簧對桿子的彈力大于桿子與槽間的摩擦力,桿子會加速向右運動.

以上問題的分析和討論探究的過程,基本為學生自主提出問題和解決問題,因為是學生切身的疑惑,經歷思考與討論后,學生對習題中“輕桿”的認知理解,肯定會透徹到位,原理也一清二楚,而其中起關鍵作用的因素,正是對實際對象與理想模型之間差異的討論、突破,這比單純地將“輕桿”理想化模型處理、“完美”給出標準答案的做法要好,不僅符合學生的認知特點、更能使學生全方位理解“輕桿”“輕繩”“輕彈簧”等其他理想化模型.

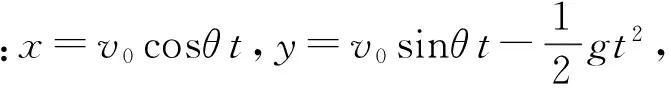

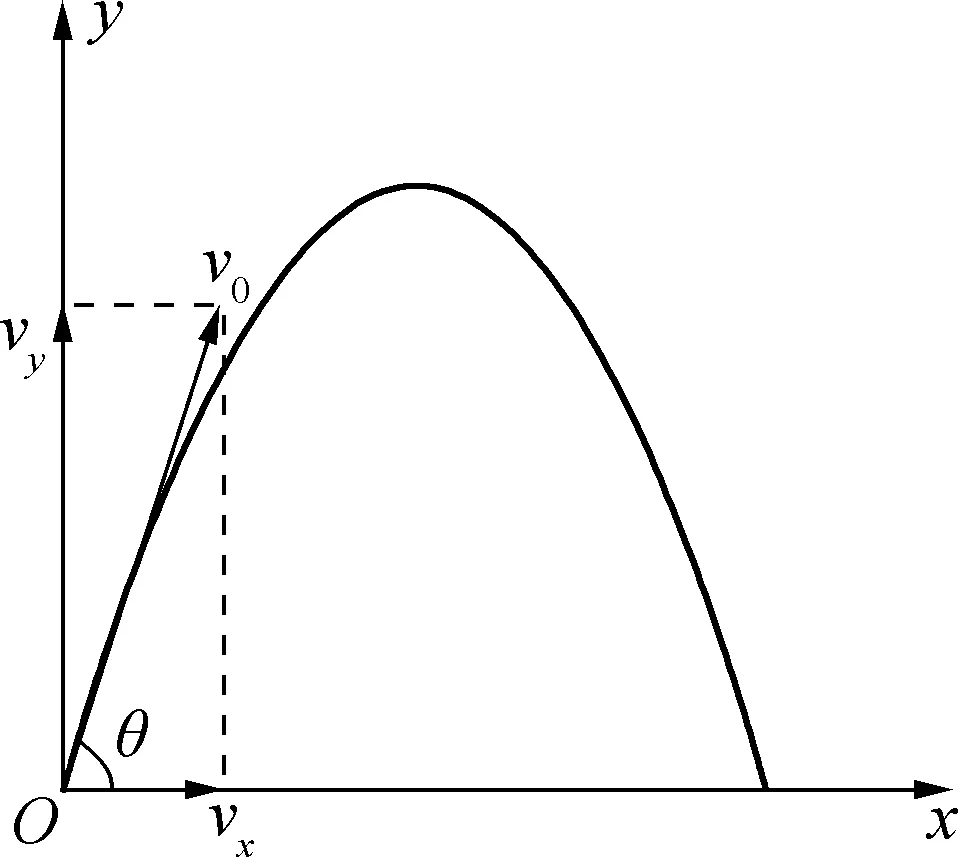

案例3:在人教版必修2“平拋運動”一節中,在完成對平拋運動規律的分析研究后,將類似研究方法進一步拓展,要求學生“嘗試導出斜拋運動的軌跡關系式,并討論關系式中各物理量之間的關系,看看能得到哪些結論.”

圖4

進而,教師們一般會順勢推廣應用此斜拋運動規律,讓學生由此拋物線方程討論斜拋物體所能到達的最大高度和最遠水平射程.

學生乙:可見,影響斜拋運動最大高度和最遠水平射程的因素是初速度v0和拋射角θ.由三角函數知識,在同等條件下,當拋射角θ=45°時,水平射程最遠.

由學生的分析討論可知,大家對斜拋運動規律的掌握已經到位,而且學生能應用數學知識,將物理規律進行進一步的拓展應用,從知識層面而言,學生已經完全達到了物理課堂教學的目標要求.

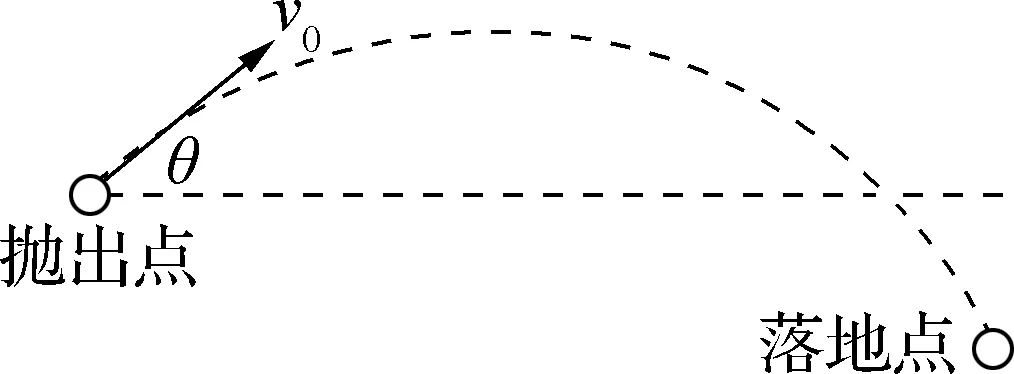

但實際扔鉛球時真的是拋射角θ=45°時最遠嗎?此時學生的一個提問打破了“完美”的教學流程.

雖然從定量上講,這超出了高中學生的能力要求,但學生的提問不經意間提醒筆者,對于物理規律的應用,特別要關注其與實際過程之間的差異!根據“高中物理課程應發展學生探索、理解自然的興趣與熱情”的新課程理念,筆者不惜放慢教學進程,給學生充分的時間進行自由探討.

學生丙:實際扔鉛球時,因拋出點與落地點不在同一水平線上(如圖5),同等條件下,運動時間增大,所以應增大水平速度分量vx,故實際扔鉛球時,拋射角θ應小于45°才會最遠.

圖5

學生丁:鉛球在實際運動過程中,若進一步考慮空氣阻力等影響,情況會更復雜.……

斜拋運動的理論規律經這樣結合實際的推廣討論后,一下子拉近了生活實際的距離,能讓學生有一種親切感,感覺分析這樣的物理問題是一件非常有益的事情.課后,筆者還讓學生查閱有關資料,研究在實際存在空氣阻力的情況下,斜拋物體的運動特點.

在整個拋體運動教學中,學生既自主推導了理想狀態下拋體運動的規律,又充分探討了實際拋體運動的特點,并且在深入比較、突破兩者差異的過程中,不僅掌握了物理規律,還鍛煉了基于實際背景的建模能力.

當然,注重考慮物理過程的實際性,并不意味著否定物理理想模型的作用與價值,理想模型是物理學一種很重要的思想方法,它在發現原有理論的錯誤和局限以及建立新的理論等方面都起著重要的作用,而且也是物理學家的一種有力的辯論和反駁的方法.正如諾貝爾物理學獎獲得者、“夸克之父”蓋爾曼所說:“在我們的工作中,我們總是處于進退兩難的窘境之中,我們可能會不夠抽象,并錯失了重要的物理學;我們也可能過于抽象,結果把我們模型中假想的目標變成了吞噬我們的真實的怪物.”在物理教學中,我們應正確把握好物理實際對象與物理理想模型的側重點,讓其體現各自應有的優勢.

[1] 馮一兵.淺談物理模型在教學中的優點及局限性[J].物理與工程,2007,17(4):59-61.

[2] 姜勝.“輕質”問題初探[J].中學物理,2013,(6):94-95.