大學英語學習者元認知能力發展差異研究

吳素貞

(廣州大學松田學院 外語系,廣東 廣州 511370)

大學英語學習者元認知能力發展差異研究

吳素貞

(廣州大學松田學院 外語系,廣東 廣州 511370)

學習者的元認知能力直接影響著他們的自主學習能力。本文對實驗班進行一年半的元認知培訓,對比實驗班與參照班在不同階段的元認知水平調查結果,探索大學英語學習者元認知能力發展的一般規律:兩個班學習者的元認知水平都在朝著積極方向發展;實驗班的元認知水平提高幅度比參照班大;實驗班的元認知水平在培訓前階段提高的幅度遠高于培訓后階段。可見,元認知培訓確有必要,但須注意時效性,周期無需持續太長。

元認知水平;元認知培訓;發展研究

美國認知心理學家Flavell于1979年首先提出元認知的概念,認為元認知是指認知主體關于自己認知過程、認知結果及相關活動的知識,是個體所具有的關于自己思維活動和學習活動的認知和監控,是對認知的認知。[1]自此,元認知理論受到廣泛關注。元認知知識對個體學習活動的重要作用已經得到普遍認同。O’Malley和Chamot認為,元認知策略是一種高級的管理技巧,是成功地計劃、監控和評估學習活動的必要條件,對提高學習效果起著最為核心的作用,是為了成功學習一門外語而采取的管理步驟,如制定計劃、監控過程、評估學習效果。[2]元認知知識的掌握是在外語學習中進行自我管理的先決條件。[3]

元認知策略實際上是學習者的自主學習能力和自主意識的體現,是學習者終身教育的重要組成部分。[4]國內外語教育研究工作者關注元認知對學習成績的影響,并應用元認知策略指導學生的外語學習,對學生進行元認知知識的傳授與培訓[5],而對學習者元認知能力發展過程的研究還比較欠缺。Flavell用實驗證明,元認知具有發展性,是在個體長期的學習活動中逐步發展起來的。Flavell認為,元認知隨著年齡的增長而增長,從外部控制(教師、家長)發展到內部控制(個體),從無意識到有意識并發展到自動化,從某一環節的元認知使用擴展到學習的整個過程,并遷移到不同的學科內容上。[6]7

本文主要研究處于大學基礎階段的大學英語學習者在有教師特意干預的環境下,以及在沒有教師干預的條件下,各自的元認知水平在英語學習過程中的發展情況。本文研究的主要問題是學習者的元認知策略在有教師控制以及無教師控制的環境中分別是如何發展的?這兩種發展趨勢呈現何種差異?這項研究有助于揭示大學英語學習者元認知能力發展的規律,有利于教師有針對性地對學習者的元認知策略進行分階段的指導或培訓。

一、研究設計

(一)研究對象

本研究選取筆者所教的2013級會計學(4)班的59名學生作為實驗組,會計學(8)班的63名學生作為參照組。這些學習者在研究開始時都是剛進大學的大一新生,有過中學階段至少六年的英語學習經歷,將進行兩年基礎階段的大學英語學習。

(二)研究工具及數據處理

本研究使用的測量工具《元認知策略問卷》是根據文秋芳、O.Mally和Oxford等人的研究成果編制而成,根據元認知策略內容從三個方面設計問題。第一部分涉及學生學習目標、任務和計劃;第二部分設計學生課前準備、學習方式;第三部分涉及學生對課內外英語學習的關注、學習結果的評估等情況。問卷采用萊克特量表(Lickert Scale)的5級記分制,5-1的數字分別代表“完全符合、較符合、不清楚、不太符合、完全不符合”。 問卷采用統計軟件(SPSS 19.0)進行數據分析。

(三)研究步驟

用《元認知策略問卷》分三次進行元認知能力調查,于2013年9月、2014年6月、2015年3月分三次讓實驗班及參照班的學生在課堂上填寫問卷,于2013年9月第四周開始對實驗班進行元認知知識的培訓。培訓采取課內與課外相結合的方法。元認知策略傳授與教學緊密結合,課外要求被試學生記錄學習情況,對學生記錄的情況課內進行集中分析。密集的培訓進行四周,其后保證每月在教學中有一定量的重復、檢驗和調整。

對三次問卷的結果進行比較分析,研究其中的變化情況。把實驗組和對照組的數據進行對比,分析兩組間元認知能力發展趨向的差異。

二、培訓過程

培訓主要集中在以下方面:指導學生確立學習目標,制定學習計劃;指導學生合理安排規劃和課外學習;喚起學生對自己學習過程的監控意識并對學習過程進行評估,有針對性地調整學習行為;傳授具體的學習策略。

(一)確立學習目標

指導學生確立遠期、中期和近期目標。其中,把樹立近期目標重點放在課堂教學中,讓學生明白每堂課的教學目標,從而引導學生樹立自己在每堂課中的學習目標,進而讓學生了解每個教學環節的目標,引導學生在活動過程中主動實現這些目標。每個單元的教學步驟和對學生的具體要求要基本一致。經過四單元教學的循環,學生基本上能夠在沒有教師的強調下自主地確立每次課堂學習的目標。其后,教師不定期詢問學生各個教學活動的具體目標,增強學生的目標意識。另外,根據學生自身情況和不同的學習階段,引導學生樹立自己在聽、說、讀、寫等方面的中期和遠期的學習目標。

(二)規劃課外學習

能否有效規劃課外學習是學習者自主學習能力的一個重要體現。通過分組座談,讓學生明白在課外可以怎樣具體地開展英語學習,主要包括學習場地、學習資料、學習資源、學習時間等方面。每月一次讓實驗組學生書面總結自己的課外學習規劃以及完成情況。

(三)自我監控和自我評估

定期在課堂上讓學生主動檢查自己的任務完成情況,評測自己的學習活動,評價自己的學習方法使用情況。指導學生監控自己的學習行為,及時對不足之處進行調整。特別要引導學生充分認識到自己的進步,讓學生從學習中得到成就感,提高自信心。對一時的失敗,要進行冷靜的分析,反思自己的學習行為,找出原因,進行自我鼓勵。

(四)學習策略

在課堂的教與學中傳授學習策略。首先,向學生傳授學習英語可以采用的基本方法,系統介紹主要的學習策略。在進行聽、說、讀、寫、譯各個具體教學活動前,強調學生應該采取的步驟及方法,并進行示范。經過十二周的策略傳授與訓練后,定期給學生布置相關任務。完成任務后,對自己完成任務采取的步驟和方法進行書面總結。教師評閱后,進行反饋和指導調整。

三、問卷調查結果與分析

(一)實驗組與參照組的共時數據對比分析

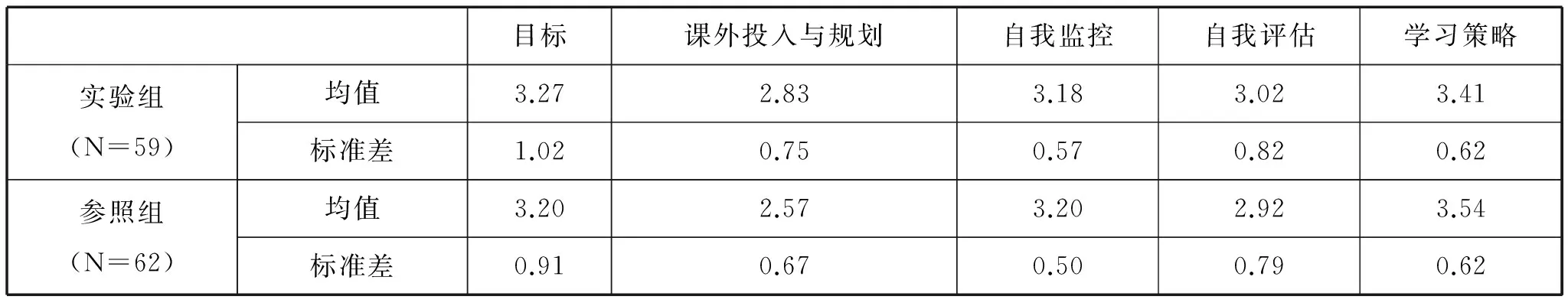

表1 實驗組&參照組元認知策略各因子均值(第一學期初)

表1是對實驗組和參照組在入學后第四周進行問卷調查所得的元認知策略各項指標的數據。通過對比可以看出,實驗組和參照組在學習目標指標上均值分別為3.27和3.20,實驗組略高,但皆高于3,說明兩個組的新生在入學之初對英語學習都有一定的目標設定。實驗組的標準差為1.01,離散程度較高,說明實驗組學生在有無樹立明確學習目標上情況差異較大。參照組標準差為0.91,離散程度較實驗組低,學生在有無樹立明確學習目標上情況差異較小。實驗組和參照組在課外投入與規劃指標上均值分別為2.83和2.57,實驗組略高,但皆低于3,且標準差顯示兩個組的離散程度都較低,說明兩個組的新生都較少規劃自己的課外學習,課外學習英語的時間投入不多。在自我監控方面,實驗組的均值為3.18,與參照組的3.20幾近相同,二者皆高于均值3,且離散程度很低(Std=0.57& Std=0.50),說明兩個組的學生的自我監控策略都掌控得較好。在自我評估方面,實驗組均值為3.02,高于參照組的2.92,且離散程度低,說明實驗組在自我評估策略使用上比參照組學生的使用頻率高。在學習策略指標上,實驗組為3.41,低于參照組的3.54,二者皆高于3,且離散程度都低,說明兩個組的學習策略都使用得較好。

實驗組的學習目標指標、課外規劃與投入、自我監控、學習策略指標的均值與參照組各指標的均值對應相減,得到的均值差分別是0.07、0.26、-0.02、0.10、-0.13。實驗組在目標設定、課外規劃及自我評估指標上都高于參照組,說明實驗組學生在這三種元認知策略的使用上比參照組做得好一些;實驗組在自我監控和學習策略兩個指標上均值皆低于參照組,說明在這兩個方面做得比參照組差一些。

表2 實驗組&參照組元認知策略各因子均值(第二學期末)

表2是對實驗組和參照組在第二學期末進行問卷調查所得的元認知策略各項指標的數據。由表2可以看出,實驗組和參照組在學習目標指標上均值分別為3.42和3.25,實驗組高于參照組,說明實驗組在目標設定策略上使用頻率比參照組高。實驗組的標準差低于參照組,離散程度變低,說明實驗組學生在樹立學習目標上情況差異變小。實驗組和參照組在課外投入與規劃指標上的均值分別為2.57和2.51,實驗組略高于參照組,但幾乎相當,都低于3,說明兩個組的學生課外學習英語的時間投入和規劃還不多。在自我監控方面,實驗組的均值為3.42,高于參照組的3.26,二者皆高于均值3,且離散程度很低,說明兩個組的學生的自我監控策略都掌控得較好。在自我評估方面,實驗組均值為3.16,高于參照組的2.94,離散程度低,說明實驗組的自我評估策略使用頻率高于參照組學生。在學習策略指標上,實驗組為3.64,高于參照組的3.53,但是離散程度很高,說明實驗組學生的學習策略使用上差異很大。參照組離散程度低,組間差異不大。

實驗組的學習目標指標、課外規劃與投入、自我監控、學習策略指標的均值與參照組各指標的均值對應相減,得到的均值差分別是0.17、0.06、0.16、0.22、0.11。我們可以看出,實驗組在目標設定、課外規劃、自我監控、自我評估和學習策略這五個指標上都高于參照組。這說明經過一年的元認知策略培訓,實驗組的元認知水平相對于參照組來說有所提高。

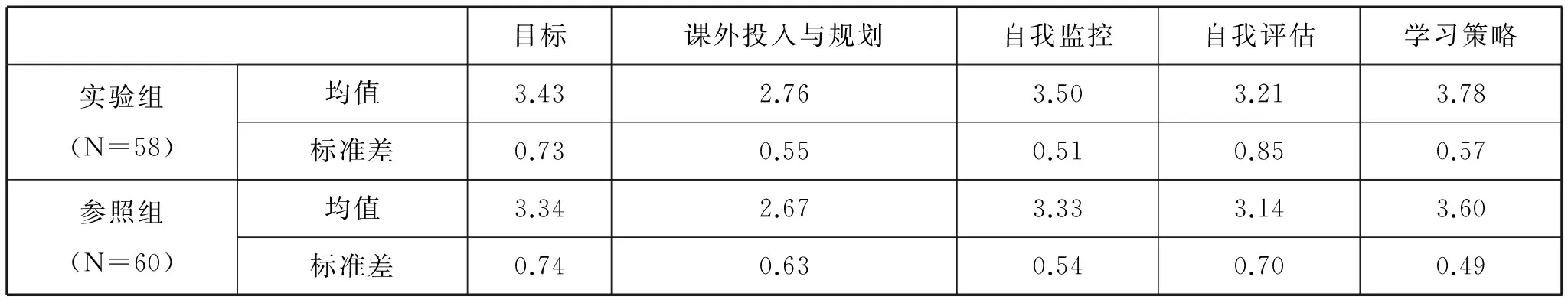

表3 實驗組&參照組元認知策略各因子均值(第三學期末)

表3是對實驗組和參照組在第三學期期末進行問卷調查所得的元認知策略各項指標的數據。從表內數據可以看出,實驗組在學習目標指標、課外規劃與投入、自我監控、學習策略這五個指標上的均值皆比參照組高,但是幅度并不是很大。實驗組各指標的均值與參照組各指標的均值對應相減,得到的均值差分別是0.09、0.09、0.17、0.07、0.18。在自我監控和學習策略這兩個指標上的差別較大,而在其他三個指標上差別不大。

(二)實驗組與參照組的數據組內歷時對比分析

表4 實驗組三次問卷各指標的均值

從表4的數據可以看出,實驗組在為期一年半的元認知培訓中,在學習目標、自我監控、自我評估和學習策略這四個指標上呈上升趨勢。值得注意的是,第二次問卷與第一次問卷的均值之差在四個指標上分別是0.15,0.24、0.14、0.23;第三次問卷與第二次問卷的均值之差在四個指標上分別是0.01、0.08、0.05、0.14。可以看出,在前面一年的元認知培訓中,實驗組的元認知水平相對于參照組波動較大,而在后面一學期里趨于平穩。也就是說,在這次元認知培訓中,前階段更有成效,而后階段則成效有限。另外,在課外規劃與投入方面,三次調查的數據均低于平均值3。這說明學生在課外學習中的時間投入總體偏少,對課外學習的自主規劃也很欠缺。

表5 參照組三次問卷各指標的均值

從表5可以看出,參照組在學習目標、課外投入與規劃、自我監控、自我評估和學習策略這五個指標上均呈上升趨勢。這是因為促成元認知知識變化的原因之一是認知主體在連續不斷的認知活動中自我意識的發展[1]。參照組的學生在一年半的學習活動中,自我意識和學習能力都在不斷發展,因此元認知水平也在相應提高。

四、結語

綜合上述數據分析結果,本研究得出以下結論:

其一,實驗組和參照組的學習者的元認知策略使用情況均呈上升趨勢,其中實驗組在各指標上上升的幅度與參照組相比較大。這與實驗組在這一年半里接受元認知策略培訓有關,說明元認知培訓具有必要性。

其二,參照組學生在沒有接受系統元認知培訓的條件下其元認知水平也呈上升趨勢,這與大學生的心智發展和綜合能力提高是分不開的。

其三,實驗組在一年半的元認知培訓中,在前一年里元認知能力提高的幅度較之后面半年要大很多,說明元認知培訓的作用有其限制性。因此,進行元認知培訓的周期不必太長。

其四,實驗組和參照組在學習目標、自我監控、自我評估和學習策略這四個方面使用情況較好,而在課外投入與規劃方面則不盡人意。在英語學習中,課外的自主學習起著重要作用。因此,在進行元認知培訓時,要加強指導學生進行課外規劃,激勵學生增加課外投入。

學習者自主學習能力的提高與元認知策略的培養直接相關。讓學生有一種使用元認知策略的意識和習慣在自主學習中的作用舉足輕重[7]206。因此,對學生進行系統的元認知培訓意義深刻。同時,在進行培訓時需意識到各個具體的元認知策略的發展是不平衡的,需要有針對性地進行加強,如本研究中學習者課外規劃與投入深度欠缺,這也是以后要開展的方向。

[1]Flavell J H. Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive developmental inquiry[J]. American Psychologist, 1979(34):906-911.

[2]O’Malley J M, Chamot A U. Learning Strategies in Second Language Acquisition[M]. Cambridge: Cambridge University Press,1990.

[3] Wenden A. Metacognitive knowledge and Language learning[J]. Applied Linguistics, 1998(4):515-537.

[4]文秋芳,王立菲.對外語學習策略有效性研究的質疑[J].外語界,2004(2):2-8.

[5]楊堅定.聽力教學中的元認知策略培訓[J].外語教學,2003(4):65-69.

[6]肖武云.元認知與外語學習研究[M].上海:上海交通大學出版社,2011.

[7]束定芳.教學改革[M].上海:上海外語教育出版社,2004.

On the Development Difference of College Students’ Metacognitive Ability

WU Su-zhen

(Guangzhou University Sontan College, Guangzhou Guangdong 511370, China)

College students’ metacognitive ability has significant influence on their autonomous learning. This paper probes the developing pattern of college students’ metacognitive ability by contrasting the findings of survey between the experimental class, which has received metacognitive training for one and a half years, and the natural class. The results show that: the metacognitive ability of both class have been developing, whereas the experimental class has progressed faster than the natural class, and progressing rate is much higher in the former training period than that in the latter. Thus, the necessity of metacognitive training is quite obvious, but the time-effectiveness of the training should be taken into consideration.

metacognitive ability; metacognitive training; development research

H319

A

2095-7602(2017)03-0177-05

2016-09-18

廣州市高等學校第五批教育教學改革項目“大學英語學習者自主學習能力培養”;廣東省教育廳科研項目“基于元認知理論的大學英語學習者自主學習能力培養”(2013WYM_0102)。

吳素貞(1979-),女,副教授,從事英語課程與教學論。