負壓吸引聯合臭氧治療慢性傷口效果觀察

歐麗梅+黃美福+陳嘉敏+陳嘉雯

【摘要】目的探究負壓吸引聯合臭氧治療慢性傷口的效果。方法 36例慢性傷口患者, 隨機分為實驗組與對照組, 每組18例。對照組使用負壓吸引方法處理, 實驗組使用負壓吸引聯合臭氧治療, 觀察兩組患者傷口基底顏色, 即傷口基底黑色、黃色與紅色組織的變化, 并記錄紅色組織在傷口基底的占比。結果 對照組患者傷口基底黑色組織基本消失, 黃色組織及紅色組織明顯增多, 且治療后紅色組織占傷口基底百分比較治療前明顯增加, 差異具有統計學意義(P<0.05);實驗組患者傷口基底黑色組織完全消失, 黃色組織及紅色組織逐漸明顯增多, 且治療后紅色組織占傷口基底百分比較治療前明顯增加, 差異具有統計學意義(P<0.05);治療后實驗組紅色組織占傷口基底百分比(90.21±21.01)%明顯高于對照組(62.33±20.91)%, 差異具有統計學意義(P<0.05)。結論 負壓吸引聯合臭氧治療慢性傷口治療效果顯著, 值得推廣使用。

【關鍵詞】 負壓吸引;臭氧治療;慢性傷口處理

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2017.10.047

慢性傷口主要是指經過正規的治療手段后1個月內傷口仍然無法經過正常的炎性期進入增生期、重塑期, 最終進入持續性的病理炎癥反應狀態, 進而使傷口無法正常的修復的傷口。導致傷口經久不愈的因素主要包括糖脂代謝異常、動脈硬化、靜脈高壓以及局部組織的壓力過高[1-8]。主要是由于組織灌注缺少導致的局部缺血、缺氧以及再灌注損傷。負壓封閉吸引技術(vacuum sealing drainage, VSD)是一種新型的治療手段, 主要方法是通過新型的醫用泡沫材料作為創面引流區與引流管之間的中介物, 及時通過引流技術將創面滲液、膿性積液、異常積聚的血性滲液和壞死組織等有害物質引流出創面。本文旨在研究負壓吸引聯合臭氧治療慢性傷口治療效果, 現報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選取2015年3月~2016年3月就診于本院的慢性傷口患者36例, 隨機分為實驗組與對照組, 每組18例。實驗組年齡45~77歲, 平均年齡56.6歲;男10例, 女8例;合并糖尿病12例, 水腫6例, 感染5例。對照組年齡46~77歲, 平均年齡57.2歲;男10例, 女8例;合并糖尿病10例, 水腫5例, 感染5例。兩組患者性別、年齡、合并癥等一般資料比較, 差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 方法 對照組:首先對于傷口進行常規的處理, 用生理鹽水進行清洗以及除去組織碎片, 隨后將紗布覆蓋在傷口上并且引流孔置于紗布中, 沿著傷口邊緣的位置向心方向從創面引出, 最終用透明膜覆蓋, 保證密閉的空間。將Y形狀的引流管另外兩頭分別連接于引流瓶與負壓裝置。最后調整負壓, 進行時段性的引流, 治療時間為1周。實驗組:在對照組的基礎上使用臭氧治療, 主要是采用沖洗管對傷口進行臭氧水沖洗。其余步驟與對照組一致。

1. 3 觀察指標 觀察兩組患者傷口基底顏色, 即傷口基底黑色、黃色與紅色組織的變化, 并記錄紅色組織在傷口基底的占比, 以紅色組織占比增大為好轉[9]。

1. 4 統計學方法 采用SPSS18.0統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

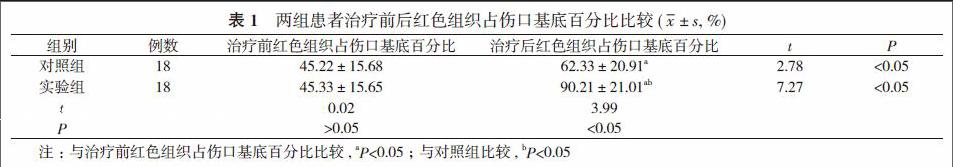

對照組患者傷口基底黑色組織基本消失, 黃色組織及紅色組織明顯增多, 且治療后紅色組織占傷口基底百分比較治療前明顯增加, 差異具有統計學意義(P<0.05);實驗組患者傷口基底黑色組織完全消失, 黃色組織及紅色組織逐漸明顯增多, 且治療后紅色組織占傷口基底百分比較治療前明顯增加, 差異具有統計學意義(P<0.05);治療后實驗組紅色組織占傷口基底百分比明顯高于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

3 討論

引流是指通過在機體的部分與機體其他部分間、或與外界間建立開放通道以達到治療目的的外科手段。引流技術是目前臨床外科治療中的重要組成部分, 同時也是外科手術的基本操作之一[10-12]。引流的目的往往是為了及早的將體腔內、器官內或者組織中的膿性積液、壞死組織甚至異物排除, 異常積聚的血液和消化液等有害物質往往也會造成積液同樣需要引流排除, 為了降低壓力消滅死腔, 消除對機體的炎性刺激, 改變感染部位的生物環境。引流還具有減輕機體的炎性反應, 抑制局部細菌繁殖, 防止感染擴散以及促進炎癥消退的作用[13-16]。引流時應當注意觀察需要的引流的物質形態與性狀, 以此來判斷引流的情況。常見的引流術包括治療性引流、預防性引流以及診斷性引流等。治療性引流:對已感染的病灶的引流如膿腫引流, 或在手術、創傷后體腔內積液的引流。預防性引流:以預防積液、感染或吻合口漏為目的的引流, 嚴格的說, 引流不能預防吻合漏口的發生, 只能在發生漏時避免造成彌漫性腹膜炎。診斷性引流:如診斷性腹腔灌洗, 經皮經肝膽管穿刺, 經纖維內鏡胰膽管插管造管引流, 十二指腸引流等。隨著科學技術的不斷發展, 提出眾多引流技術, 本文介紹的負壓封閉吸引技術就是其中的一種。負壓封閉吸引技術是指用內含有引流管的聚乙烯酒精水化海藻鹽泡沫敷料(負壓封閉吸引技術輔料), 來覆蓋或填充皮膚、軟組織缺損的創面, 再用生物半透膜對之進行封閉, 使其成為一個密閉空間, 最后把引流管接通負壓源, 通過可控制的負壓來促進創面愈合的一種全新的治療方法。負壓吸引技術主要具有治療時間縮短, 減輕患者的痛苦, 同時減輕醫護人員的工作量的優點;此外其還可以有效地避免交叉, 主要是由于負壓吸引是在一個密閉的系統內進行, 使引流區的滲出物和壞死組織被及時清除, 使引流區內達零聚積。而且負壓吸引可以有效的防止創面污染, 主要是由于其可以充分引流和刺激創面肉芽組織快速和良好生長。避免死腔形成及縮小創面, 負壓引流在引出滲液的同時使引流腔壁內陷, 隨著醫用泡沫材料的漸次退出, 腔壁緊密貼合, 有效地預防了殘余膿腫及死腔的形成。對于淺表創面, 可以起到靠攏組織, 縮小創面, 減小植皮面積的功效。

慢性傷口主要是指經過正規的治療手段后一個月內傷口仍然無法經過正常的炎性期進入增生期、重塑期, 最終進入持續性的病理炎癥反應狀態, 進而使傷口無法正常的修復。導致創面經久不愈的因素主要包括糖脂代謝異常、動脈硬化、靜脈高壓以及局部組織的壓力過高。主要是由于組織灌注缺少導致的局部缺血、缺氧以及再灌注損傷。慢性創傷主要是由于患者患有慢性疾病, 例如糖尿病, 或由于家族遺傳等。臭氧, 一種具有非特異性的殺菌能力, 同時具有修復傷口功能的氣體, 臨床上同上使用臭氧水進行治療。本文旨在研究聯合使用負壓吸引聯合臭氧用于慢性傷口的處理, 選取慢性傷口患者36例, 隨機分為實驗組與對照組。對照組使用負壓吸引方法處理, 實驗組使用負壓吸引聯合臭氧的治療手段治療, 觀察兩張患者傷口基底顏色, 觀察傷口基底黑色、黃色與紅色組織的變化, 并記錄紅色組織在傷口基底的占比。結果顯示, 對照組患者傷口基底黑色組織基本消失, 黃色組織及紅色組織明顯增多, 且治療后紅色組織占傷口基底百分比較治療前明顯增加, 差異具有統計學意義(P<0.05);實驗組患者傷口基底黑色組織完全消失, 黃色組織及紅色組織逐漸明顯增多, 且治療后紅色組織占傷口基底百分比較治療前明顯增加, 差異具有統計學意義(P<0.05);治療后實驗組紅色組織占傷口基底百分比明顯高于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。

總之, 負壓吸引聯合臭氧治療慢性傷口治療效果顯著, 值得推廣使用。

參考文獻

[1] 王戈. 糖尿病足的預防和護理進展. 健康導報(醫學版), 2015(10):

251.

[2] 褚月頡, 王鵬華. 糖尿病傷口愈合不良的相關機制. 國際內分泌代謝雜志, 2014, 34(2):131-134.

[3] 馮鑫, 周永梅, 房德敏. 中藥對傷口愈合干預作用的機理研究. 遼寧中醫雜志, 2015(8):1498-1501.

[4] 馬乃榮, 陳璇. 傷口愈合影響因素分析及護理進展. 山西醫藥雜志, 2012, 41(3):250-252.

[5] 王小鳳. 貫通傷后異物遺留致傷口不愈1例的護理. 醫學信息, 2013, 26(4):406.

[6] 李夢宇. 慢性傷口不愈合的常見情況與處理. 醫學理論與實踐, 2012, 25(18):2299-2300.

[7] 徐元玲, 王建東, 蔣琪霞. 慢性傷口細菌生物膜形成機制及其影響的研究進展. 中華護理雜志, 2014, 49(4):463-466.

[8] 熊群懷, 田華. 龍珠軟膏換藥治療經久難愈的感染傷口療效觀察. 中國醫藥指南, 2012(27):605.

[9] 王靜, 秦霞, 余艷萍, 等. 負壓技術聯合濕性敷料在慢性傷口護理中的應用. 護理研究, 2014, 28(2):217-218.

[10] 李健, 林茂輝, 陳晶晶, 等. 銀離子洗液聯合改良負壓封閉吸引技術治療慢性創面. 中國矯形外科雜志, 2016, 24(8):760-762.

[11] 張偉, 龔振華, 保國鋒, 等. 經旁骶尾入路聯合負壓封閉吸引技術治療巨大尾腸囊腫一例. 中華醫學雜志, 2016, 96(29):2365-2366.

[12] 姚震, 崔飛倫, 陸洪兵. 脈沖式負壓吸引聯合哈樂治療慢性骨盆疼痛綜合征的研究. 中國實用醫藥, 2015, 10(32):175-177.

[13] 李宗原, 王軍, 王陶, 等. 負壓吸引引流技術聯合抗生素骨水泥鏈珠治療慢性骨髓炎. 四川醫學, 2014, 7(7):169-170.

[14] 羅清華, 周成亮, 鄭長軍, 等. 傳統引流技術與負壓封閉吸引技術在骨科創面感染治療的對比研究分析. 中國中西醫結合外科雜志, 2015, 21(5):469-471.

[15] 歐陽斌. 82例改良持續負壓封閉吸引技術應用在糖尿病合并壞死性筋膜炎治療的效果. 糖尿病新世界, 2015(1):72.

[16] 李健, 林茂輝, 龍騰, 等. 改進新型負壓封閉吸引技術治療慢性軟組織缺損創面. 中國美容醫學雜志, 2015(7):6-9.

[收稿日期:2017-01-19]

作者單位:523326 東莞市第三人民醫院泌尿手足外科