2001—2010年疏勒河流域植被凈初級生產力時空變化及其與氣候因子的關系

潘竟虎,黃克軍,李 真

1 西北師范大學地理與環境科學學院, 蘭州 730070 2 中國地質大學(武漢)信息工程學院, 武漢 430074

2001—2010年疏勒河流域植被凈初級生產力時空變化及其與氣候因子的關系

潘竟虎1,*,黃克軍2,李 真1

1 西北師范大學地理與環境科學學院, 蘭州 730070 2 中國地質大學(武漢)信息工程學院, 武漢 430074

通過改進的光能利用率CASA模型估算2001—2010年間疏勒河流域陸地生態系統的凈第一性生產力(NPP),采用線性趨勢分析、變異系數和Hurst指數等方法,分析了NPP的時空變化特征及其與氣候因子的相關性。結果表明:①疏勒河流域NPP的空間分布具有明顯差異,空間上呈現西北低、東南高的趨勢,且具有較明顯的經向“條帶”分布特征,2001—2010年,NPP平均值為102.26 gC m-2a-1。②2001—2010年,疏勒河流域NPP總體呈增長趨勢,年際波動較大,NPP明顯增加的區域占總面積25.15%,明顯減小的區域約占11.93%。③Hurst指數分析顯示,疏勒河流域NPP變化的同向特征強于反向特征,其中持續改善地區占總面積的78.3%,21.7%的區域將由改善轉為退化。④在年尺度上,降水是植被NPP變化的主要影響因素,NPP與降水呈弱的正相關關系,與溫度相關性不顯著;在月尺度上,溫度是NPP變化的主要控制因子。疏勒河流域NPP對氣候因子不存在明顯的時滯和累積效應。

凈初級生產力(NPP);CASA模型;時空變化;MODIS;疏勒河流域

植被凈初級生產力(NPP)是單位面積和單位時間內綠色植物從光合作用所獲取的有機物質總量中去除自養呼吸以后的干物質量[1]。NPP能夠直觀地反映出地表植被在自然環境狀況中的生產能力,常常用作判定碳源/碳匯以及區域生態支持能力的重要因子[2]。此外,NPP的變化對溫度、降水等氣候因素較為敏感,而這些因素與植物代謝密切相關,因此NPP的變化能夠很好地表征全球氣候變化[3]。掌握區域NPP年際間的定量時空演變特征趨勢,對于理解全球氣候變化對陸地生態系統植被變化過程的作用機制,科學評價區域生態系統的調節過程以及估算陸地碳源/匯具有重要的理論和實踐意義。自Ebermayer[4]在1876年最早開始研究NPP以來,NPP研究經歷了從傳統的站點實測法到大量的統計回歸法再到多源數據的機理模型法3個階段。在區域尺度上,全空間覆蓋測量NPP顯然具有極大難度。隨著遙感技術的發展,利用模型結合遙感數據進行植被NPP的估算及其分布研究逐漸成為主流的研究方法。目前國內外提出用于估算NPP的模型多達20余種[5],大體上可歸納為3類[6]:氣候相關模型(統計模型)、光能利用率模型(參數模型)和生態系統過程模型(機理模型)。Carnegie-Ames-Stanford Approach(CASA)模型是屬于基于光能利用率機理的一種過程模型,它采用光能利用率與光合有效輻射兩個因子并引入氣溫、降水等光合作用的脅迫參數來計算NPP,在區域和全球陸地植被NPP監測中被廣泛應用[7]。在區域尺度上,由于植被NPP變化受植被自身生理特征差異的影響,對氣候、地形、土壤以及人類活動等因子變化的敏感性和響應特征存在較大差別,NPP時空演變的驅動機制是研究的難點之一。在國內,學者們針對NPP的測算方法、時空分異格局、驅動因子等不同視角開展了研究[8- 9]。研究區域多集中在全國以及東北、華北等大區域或省域尺度[10],而針對作為一個較完整生態系統的流域尺度的研究則相對較少。

疏勒河流域深居內陸,氣候干旱,生態環境敏感、脆弱。近年來,受氣候變化和人類活動加劇的影響,流域出現了草場退化、濕地萎縮、土地沙漠化、次生鹽漬化、地下水位下降等一系列生態環境問題[11],并與河西走廊其他內陸河下游一樣,成為我國沙塵源區之一。區內著名的風景名勝月牙泉由于水位下降嚴重,目前靠“打點滴”來維系。如何實現流域自然-經濟-社會的協調和可持續發展,是值得探討并且非常嚴峻的現實問題。因而,研究疏勒河流域NPP時空變化,進而理解流域的碳循環過程和物質的流動方向,對于解決流域生態環境問題具有重要的現實意義。此外,研究發現,全球未知碳匯可能存在于陸地生物圈,特別是北半球中高緯度陸地生態系統[12],而疏勒河流域恰好處于這一范圍內,因此對疏勒河流域的植被NPP研究具有重要價值。目前針對疏勒河流域長時間序列的NPP估算鮮見報道,疏勒河流域退耕還林(草)、生態綜合治理工程的實施,農業灌溉暨移民安置綜合開發項目的實施,以及國家風電基地開發等引起的區域植被NPP空間分布及其年際變化狀況如何?NPP對氣候變化可能的響應機制是什么?這些問題亟需回答。因此,本文采用2001—2010年遙感數據、氣象站點觀測數據以及地面氣象數據,利用改進的CASA模型建立疏勒河流域植被NPP遙感估算模型,重建了流域植被NPP年際變化的時空序列,旨在揭示:(1)疏勒河流域植被NPP 的空間分布格局及其年內變化趨勢;(2)氣候因子與植被NPP間的關系。希望本研究能為CASA模型在流域尺度上的應用提供科學依據,同時為區域生態系統保護措施的制定和實施提供決策參考。

1 研究區與數據

1.1 研究區概況

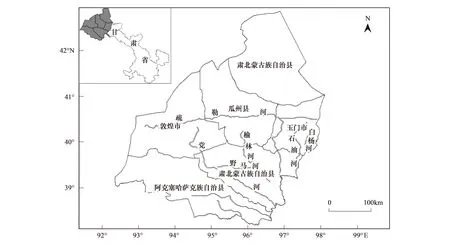

疏勒河流域是甘肅河西地區三大內陸河之一,地處甘肅省河西走廊西段,介于92°11′—98°30′E,38°00′—42°48′N之間(圖1)。行政區劃上包含甘肅省的玉門、敦煌、瓜州、肅北縣的大部分、阿克塞縣的一部分,以及張掖市肅南縣和青海省天峻縣的一部分,面積13.36×104km2。干流全長約670 km,多年平均徑流量10.31×108m3。地貌上由南部的祁連山地、中部的沖積平原和北部的馬鬃山3大單元構成,屬典型的大陸性荒漠氣候,年均氣溫6.9—8.8℃,大部分地區年均降雨量在60 mm以下,年蒸發量卻高達3000 mm。疏勒河流域自漢代以來就一直是河西著名的“糧倉”,灌溉農業發達。始于1996年、歷經10a的疏勒河農業灌溉暨移民安置綜合開發項目安置了甘肅中、南部共計7.53萬移民,使得流域的人口和耕地面積激增,用水量加大,生態壓力增大。由于疏勒河流域在青海省境內分布均為高山冰川積雪,本文的研究區不包括疏勒河上游在青海境內的部分。

圖1 研究區位置示意圖Fig.1 Location of Shule river basin

1.2 數據來源

疏勒河流域面積較大,若采用Landsat TM等中、高分辨率的地球資源衛星數據,顯然不適合大范圍宏觀研究,且數據的連續性不強,時間分辨率不高,難以獲得同一時間的多景影像,影像鑲嵌等處理過程也會帶來一定的誤差。考慮到疏勒河流域土地覆蓋類型簡單,本文采用MODIS的歸一化差異植被指數(NDVI)產品,完全能夠滿足精度要求,而且時間分辨率高,便于分析植被動態變化特征。數據獲取自Level 1 and Atmosphere Archive and Distribution System(LAADS)(http://ladsweb.nascom.nasa.gov/data/order.html)網站,為16d合成數據,空間分辨率為1 km。下載MOD17A3 NPP產品用于與估算值進行比較。氣象數據包括月平均氣溫,月總降水量和月總太陽輻射,取自中國氣象科學數據共享服務網(http://cdc.cma.gov.cn/home.do)。為了保證空間插值精度,共選取研究區內及周邊的常規氣象站56個,太陽輻射監測站點8個。數字高程模型(DEM)數據獲取自美國地質勘查局(United States Geological Survey,USGS)網站(http://glovis.usgs.gov/),分辨率為1 km。植被類型數據來源于中國西部環境與生態科學數據中心(http://westdc.westgis.ac.cn),為便于分析,將指標類型歸并為針葉林、闊葉林、灌木林地、草原、農田、荒漠、水體及無植被地段8類。

2 研究方法

2.1 NPP估算

采用CASA模型計算NPP(表1),該模型雖然簡化了生理生態基礎,光能傳遞與轉換過程中存在一定的不確定性,但是該模型易于實現區域尺度轉換,且模型中的參數均可由遙感或空間分析方法獲得,適用于區域和全球尺度上的NPP估算。區域實際蒸散量E(x,t)根據周廣勝[13]建立的區域實際蒸散模型求取,區域潛在蒸散量Ep(x,t)根據Boucher等[14]提出的互補關系求取。最大光能利用率εmax的取值因不同的植被類型而有所不同,本文采用朱文泉等[15]和Running等[16]根據生態生理過程模型BIOME-BGG對10種植被類型所模擬的值:針葉林1.008 gC/MJ,闊葉林1.044 gC/MJ,灌叢0.768 gC/MJ,草原0.608 gC/MJ,農田0.604 gC/MJ,荒漠、無植被地段和水體等取全球月平均最大光能利用率0.389 gC/MJ。

表1 基于改進CASA模型的NPP計算[13- 17]

根據56個氣象站的海拔高度和月平均氣溫資料,計算流域各月平均氣溫的垂直遞減率,再根據氣象站點海拔高度,將觀測氣溫換算為海拔高度為“0”處的氣溫值。利用普通Kriging插值法,模擬海拔為“0”處的溫度Tk(x,t);根據DEM和氣溫垂直遞減率,模擬起伏地形下的真實溫度T(x,t)。降水數據直接采用Kriging插值對氣象站點觀測數值進行插值。本文對CASA模型中計算參數的主要改進如下:(1)考慮到南部祁連山區和北部馬鬃山地形復雜,若僅僅依靠氣象觀測站空間插值的結果來描述流域太陽總輻射的空間分布,誤差較大。因此,本文通過DEM提取參數,充分考慮地形之間相互遮蔽對太陽總輻射的影響,利用日照百分率與天文輻射擬合太陽總輻射,獲取經驗系數,從而較準確地計算出起伏地形下的太陽總輻射。(2)本文在計算水分脅迫因子時,保持了原模型中的植物生理生態學因素,但回避了其復雜的土壤參數計算,只利用氣象數據通過區域蒸散模型進行估算。

2.2 NPP變化分析方法

2.2.1 年際變化率計算(趨勢分析)

一元線性回歸分析可以模擬每個柵格的變化趨勢,通過不同時期單個像元的空間變化特征,綜合表征一定時間序列的區域格局演變規律。該方法的優點是可以消除由于異常因素對NPP的趨勢分析所造成的影響,真實地反映長時間序列NPP的演化趨勢。計算式為[18]:

(1)

式中,Slope是線性擬合方程的斜率;NPPi是第i年通過最大值合成法得到的NPP值,n為研究時段的長度。

2.2.2 穩定性分析(變異系數)

采用穩定性分析來計算2001—2010年每個柵格NPP的變異系數,用其來評估時間序列上的穩定性,計算式為[19]:

(2)

2.2.3 Hurst指數

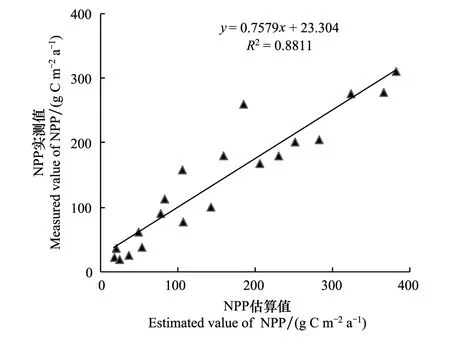

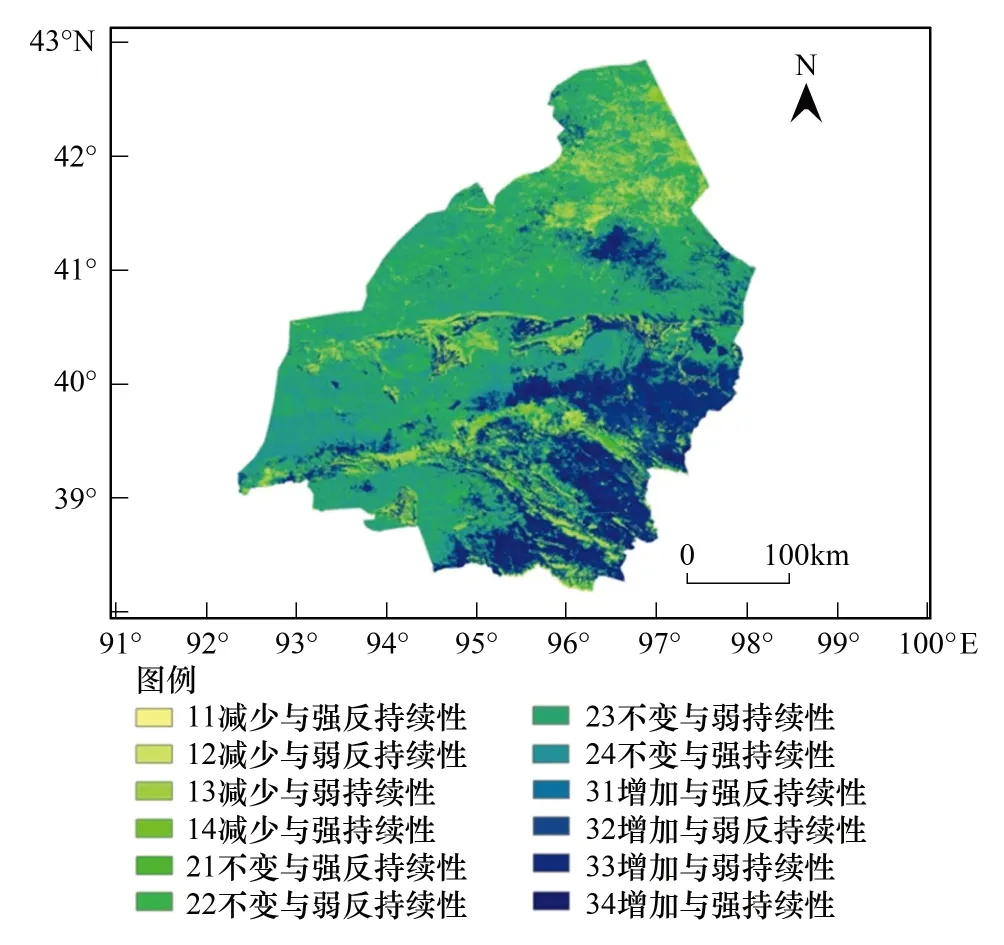

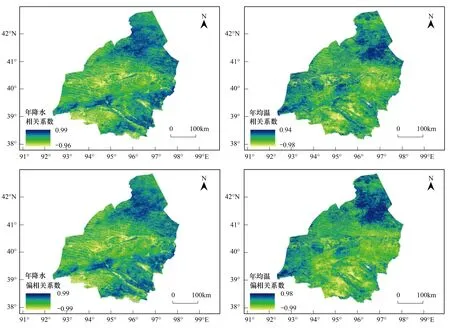

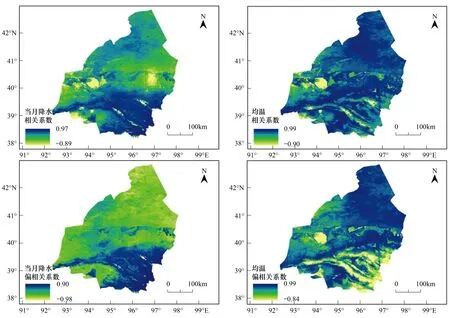

采用R/S分析法來估算Hurst指數,從而分析NPP的持續性特征。篇幅所限,計算原理詳見參考文獻[20]。Hurst的值域為0—1之間,若0.5 2.2.4 NPP與氣候因子的相關性分析 利用基于像元的空間分析法,計算NPP與降水或氣溫的相關系數,通過計算兩者的簡單相關系數,進而獲得偏相關系數。計算式詳見參考文獻[21]。采用t檢驗法對偏相關系數進行檢驗。 3.1 精度驗證 圖2 NPP實測值與模型估算結果的比較Fig.2 Comparison between measured and estimated NPP 在ArcGIS軟件支持下,將空間化后的各參數代入CASA模型進行柵格地圖代數運算,得到2001—2010年逐月NPP空間分布。全球或區域尺度上的NPP估算結果的精度驗證問題,始終是NPP遙感定量反演的難題,也是最具爭議的問題。精度驗證一般有兩種方法:一是將估算值與實際測量的數值進行對比;二是將估算的NPP空間分布與他人在相同區域采用其他模型計算的結果或遙感數據產品進行對比。首先利用2010年7月和9月兩次在疏勒河流域玉門、瓜州、敦煌和阿克塞選取的20個點作為野外精度驗證點,設置樣方為100 m×100 m,利用對角線采樣法[22]獲得植被的地上生產力和地下生物量,計算地面實測NPP。受條件限制,樣方實測地點多選擇設置在綠洲邊緣的荒漠草原和草甸草原內,農田無法實測生物量,只記錄作物類型進行轉換。由于地下生物量實測難度較大,部分樣地的植被地下生物量數據通過計算根冠比得到[23]。用GPS記錄實測數據的地理位置坐標,提取相應的基于改進的CASA模型計算出的NPP數據,進行估算值的精度驗證。相關性分析(圖2)表明,估算值與地面實測值之間的相關性非常顯著,決定系數R2=0.8811,P<0.01,說明改進的CASA模型適用于疏勒河流域NPP的估算。誤差分析顯示,CASA模型估算的NPP與地面實測NPP的平均絕對誤差為37.13 gC m-2a-1,平均相對誤差為0.208,均較小。因實際樣方大小(100 m)與MODIS像元分辨率(1 km)差距很大,誤差在所難免。總體來看,估算值在荒漠草原偏低而在草甸草原偏高。 雖然野外調查所獲取的生物量數據比較可靠,但很難在整個流域區內進行大范圍相對均勻的實地調查取樣。加之研究時段跨度為10a,生物量分布的空間和時間異質性較大,因此如果簡單地利用有限的實地調查所獲得的平均生物量來推算整個區域的生物量,則可能產生較大誤差。為此,本文將估算結果與2001—2010年MODIS的1 km年分辨率NPP產品(MOD17A3)進行了對比,發現估算的NPP與MOD17A3產品在空間分布上較為吻合,除去2001、2003、2007、2010年這4a中MOD17A3值與估算值相差稍大外,其余年份相差很小,差值介于2.18—21.53 gC m-2a-1之間。MOD17A3年總量與本文估算結果總體差距亦不大,差距較大的年份是2001年和2003年,且除2001年外,各年份估算的NPP總量均略高于MOD17A3值。總體而言,MOD17A3的NPP年際波動明顯大于本文估算值。 3.2 年平均NPP的空間分布 圖3 2001—2010年疏勒河流域NPP平均值的空間分布Fig.3 Spatial distribution of 10-year mean annual NPP of Shule River basin in 2001—2010 2001—2010年,疏勒河流域年均單位面積上的NPP空間分布狀況見圖3。疏勒河流域NPP值小于100 gC m-2a-1的區域占流域總面積的比重高達62.9%,反映出流域整體生產力水平不高。從空間分布來看,流域NPP值呈現南高北低、東高西低的態勢,表現出較為明顯的經向地帶性“條帶”分布特征,即上游的祁連山區和中游的綠洲區NPP較高,其兩側的戈壁荒漠和洪沖積扇NPP較低。這也是干旱內陸河流域普遍具有的特點,體現了綠洲—荒漠—山地耦合生態系統的典型特征。流域NPP最高的區域是上游地帶,西祁連山高寒荒漠草原區、柴達木盆地東北部山地高寒荒漠草原區以及阿爾金山高寒荒漠草原區的NPP值一般均在150 gC m-2a-1以上,自然植被以高山草甸為主。流域中下游地勢低平,NPP高值區均分布在以灌溉農業為主的綠洲區。北部的馬鬃山風蝕荒漠區和花牛山-柳園灌木-半灌木荒漠區植被稀疏,大部分區域NPP在50—100 gC m-2a-1之間。NPP最低的區域分布在敦煌西部的庫木塔格沙漠、阿克塞北部的安南壩以及瓜州的安西極旱荒漠保護區,NPP值大都在50 gC m-2a-1以下。 3.3 NPP年際變化特征 圖4 2001—2010年疏勒河流域年平均NPP變化趨勢 Fig.4 The change trend of monthly average NPP in the Northwest Arid Region from 2001 to 2012 疏勒河流域年均NPP值2001年最低,2010年最高,分別為99.97 gC m-2a-1和127.2 gC m-2a-1,2001—2010年平均NPP值為125.08 gC m-2a-1。從NPP值的變化來看(圖4),大致可分為兩個階段: 2001—2008年,NPP由急劇上升變為2008年之后的小幅波動;2008—2010年,NPP由急劇下降轉為急劇上升。整體來看,10間NPP值整體呈現出波動中上升的趨勢。從2001—2010年,NPP<50 gC m-2a-1的區域面積整體上呈減少的趨勢,而NPP>350 gC m-2a-1的區域面積整體則呈現增加的趨勢。 3.4 NPP空間變化特征 3.4.1 總體趨勢 圖5為10年來疏勒河流域年最大NPP的變化趨勢,流域年最大NPP呈緩慢增加趨勢,平均趨勢系數為1.79。NPP增加的區域占總面積25.15%,其中顯著增加區域為6.59%,輕度增加區域為18.56%,主要分布于南部的肅北、玉門的南部及阿克塞的東部;基本不變的區域約占62.92%;減少的區域較少,約占總面積的11.93%,其中輕度減少區域為10.11%,顯著減少的區域僅為1.81%,主要分布于北部的肅北、阿克塞中部及玉門、瓜州、敦煌的綠洲周圍。 圖5 2001—2010年疏勒河流域NPP線性變化趨勢圖Fig.5 Distribution of linear trend of annual NPP changes in the Shule River basin from 2001 to 2010 3.4.2 NPP變化的穩定性 圖6 2001—2012年疏勒河流域NPP變化穩定程度 Fig.6 Standard deviation of NPP changes in the Northwest Arid Region from 2001 to 2012 由10年間疏勒河流域NPP變異系數分布圖(圖6)可知,疏勒河流域NPP整體呈現“一頭大一頭小,高低波動并存,低度波動居多”的分布格局。整個流域不同地區的NPP穩定性存在明顯的空間差異,高波動區多分布在白楊河、石油河、疏勒河干流、榆林河、黨河、安南壩河等河流兩側,說明這些區域易受到自然或人為擾動,植被的穩定程度低。中等波動區域大都分布在上游和中下游之間的沖、洪積扇。低波動區域則連片分布于流域北部和西部。低波動區域占流域總面積的56.74%,較低波動區占38.12%,而高波動區僅占0.3%,這說明疏勒河流域NPP整體相對穩定。 3.4.3 NPP變化的未來趨勢特征 前述分析主要是對10年來疏勒河流域NPP“格局-過程”的解釋,而對于其未來的變化趨勢尚不明確,為此,借助于Matlab和ArcGIS軟件,計算研究區NPP的Hurst指數。Hurst的值域范圍為0.1—1,均值為0.58。反持續性占流域總面積的21.70%,持續性占流域面積的78.30%,說明疏勒河流域NPP變化的同向特征要強于反向特征。將Hurst指數劃分為弱、中、強3個持續性類型,其閾值分別為:<0.5,0.5—0.65和>0.65。從弱、中、強的程度來看,中強程度的反持續性僅占流域面積的3%,弱反持續性占18.7%,弱持續性占49.93%,說明疏勒河流域有一半的區域未來NPP的變化與過去NPP的變化相一致,但這種持續性表現得并不夠明顯。中、強持續性所占比重分別為19.83%和8.54%,這些區域未來NPP的變化與過去NPP變化有較強的相關性。 3.4.4 NPP變化的趨勢性和持續性綜合分析 圖7 基于趨勢性和Hurst指數的NPP空間變化特征圖 Fig.7 The spatial change characteristics of NPP based on the Slope and Hurst index 將一元線性擬合的Slope 值與Hurst指數計算結果進行疊加分析,得到2001—2010年NPP變化趨勢的持續性分布(圖7),為使結果更加清晰明了,共分為12種情形。疏勒河流域不變與弱持續性、不變與強持續性、增加與弱持續性、不變與反弱持續性占研究區面積的百分比分別為30.50%、18.02%、12.54%和12.15%,可見整個流域在10年間NPP分布并未大幅度地發生變化,且可持續性較差,這與前文分析的疏勒河流域NPP變化趨勢一致。綜合分析,流域減少且未來會持續性減少的面積為9.15%,主要集中在肅北、阿克塞、敦煌地區,應加強這些地區的生態環境治理;增加且未來會繼續增加的面積為20.63%,主要分布于南部肅北、玉門瓜州的南部和阿克塞的東部,這些地區基本位于疏勒河流域的上游;特別應注意的是不變且為弱持續性的地區,其比例高達30.50%,由于可持續性較差的原因,應防止其向退化的趨勢發展,這些地區主要分布于流域的西北部。可以預見疏勒河流域NPP值在未來的幾年還是會以不變為主,增加為輔,但不變的可持續性較差,應繼續加強生態環境的治理。 3.5 NPP與氣候因素的相關關系 3.5.1 年NPP與年氣候因子的相關關系 植被的生長與氣候因素密切相關,由圖8可知,疏勒河流域植被NPP與年降水和年均溫的平均相關系數分別為0.37和0.02,平均偏相關系數分別為0.41和-0.05,說明疏勒河流域植被年NPP總體上與年降水的相關性更高,呈正相關關系。比較而言,流域西北部受氣溫的影響較大,而東南部受降水的影響大。圖8是NPP與降水的相關系數分布圖,消除氣溫影響后(圖8),研究區內NPP與降水呈現正相關性的區域面積增大,且相關性增強;而呈現負相關性的區域面積減小,相關性減弱。NPP與氣溫的相關系數空間分布如圖8所示,消除降水影響后(圖8),研究區內NPP與氣溫呈現正相關性的區域面積減小,而呈現負相關性的區域面積增大,整體相關性增強。將相關系數與偏相關系數空間分布圖對比,發現大部分地區的偏相關系數較之相關系數有所下降,說明這些地區受降水和氣溫的共同影響。 圖8 年NPP與年降水和年均溫的相關系數及偏相關系數Fig.8 Correlation relationship between annual NPP and annual precipitation and annual mean temperature 3.5.2 月NPP與當月氣候因子的相關關系 疏勒河流域月均NPP與當月降水及當月均溫的平均相關系數分別為0.81和0.93,平均偏相關系數分別為-0.13和0.81,可見月NPP與當月氣候因子的顯著性都較年NPP與氣候因子的相關性要高。肅北縣的南部受降水的影響較大,其他縣區主要受氣溫的影響較大。月NPP與當月降水量成正相關的面積占研究區面積的34.98%(圖9),月NPP與當月氣溫成正相關的面積占研究區面積的99.68%,說明植被NPP在月尺度變化上,溫度是其主要影響因子。 圖9 月NPP與當月降水和均溫的相關系數及偏相關系數Fig.9 Correlation relationship between monthly NPP and monthly precipitation and monthly mean temperature 3.5.3 月NPP與前一月氣候因子的相關關系 氣候因子對植被的生長具有一定的時滯效應,對于不同地區、不同的氣候因子時滯效應程度也不同。由圖10可知,流域月NPP與前一月降水量、前一月的月均溫的平均相關系數分別為0.67和0.69,平均偏相關系數分別為0.20和0.27,可見月NPP與前一月的降水和當月降水的相關系數的大小接近,而月NPP與前一月的氣溫的相關系數較當月的氣溫相關系數有明顯的下降。對整個疏勒河流域而言,月NPP對氣候因子變化的時滯效應并不明顯,但從空間分布來看,肅北南部、敦煌及阿克塞的部分地區的NPP對降水的時滯效應較為明顯,而在肅北北部和玉門,NPP對氣溫的時滯效應更為明顯。 圖10 月NPP與前一月降水和均溫的相關系數及偏相關系數Fig.10 Correlation relationship between monthly NPP and previous monthly precipitation and monthly mean temperature 目前,前人關于疏勒河流域NPP的模擬研究極少,而且模擬的疏勒河流域不同生態系統NPP 值存在很大差異。本文模擬的2001—2010年疏勒河流域NPP平均值為102.26 gC m-2a-1,與張娟等[24]的結果(95.2 gC m-2a-1)接近,高于劉春雨等[25]的模擬結果(55.89 gC m-2a-1)。就植被類型而言,本文估算的安西荒漠草地NPP平均值為266.47 gC m-2a-1,也與張娟等[24]和張杰等[26]的研究結果接近。不同學者模擬結果不一致的主要原因:1)研究的時間序列不一致;2)數據源的時空分辨率不同;3)所用的模型不同;4)使用CASA模型時,氣象數據的插值大都未考慮地形對氣溫、降水和太陽輻射空間分布的影響。 2001—2010年疏勒河流域凈初級生產力的空間變化以波動式增加為特征,NPP增加顯著且持續性較強的區域主要分布在肅北縣南片區、阿克塞縣的疏勒河上游地區,以及中游的玉門和瓜州綠洲農田區;而NPP顯著減少且持續性較強的區域主要分布于肅北北片區的馬鬃山地區、疏勒河下游干流以及各支流的綠洲外圍地區。在干旱內陸河流域,水資源是維系綠洲—荒漠生態系統發育與演化的首要因素。疏勒河中下游綠洲地區農田為主的NPP持續增加與綠洲外圍荒漠草地植被NPP的持續減少,在一定程度上反映出人類活動對水資源的調控在農業生產上的積極效應,但另一方面,農業用水、生產用水、生活用水的增加使得生態用水被嚴重擠占,引起自然植被退化和生產力下降。僅疏勒河下游的敦煌市和瓜州縣,人口就由1989年的18.26萬增加到2010年的33.48萬。盡管氣候因素是疏勒河流域NPP時空變化的重要影響因素,但研究時段內人類活動的不斷增強對植被NPP的影響也不斷加大,長遠來看,必將反作用于人類生活,產生不利影響。按照“反規劃”的思想,從流域NPP變化及其影響因子的空間分布情況,可以判斷出某區域影響植被NPP演變的限制因素,從而對該區采取有目的的人為干預,確保植被恢復與生態重建,維護區域生態安全。 NPP的時空變化受多種因素的綜合影響,本文所采用的改進CASA模型的模擬結果取決于植被指數和氣象數據,未考慮土壤狀況、大氣二氧化碳濃度以及人類活動等對 NPP的影響,計算結果與實際狀況必然存在偏差,但遙感反演的NPP是一個綜合性指數,可以反映植被長勢與生境條件,故本文的研究結果仍具有科學參考價值。目前己經提出的NPP估算模型和方法,各有其優勢和不足,尚無統一的普適性方法。本文雖對CASA模型進行了改進,但所采用模型中有些靜態參數是直接利用已有的研究成果,這些參數多是依賴于較小尺度的實驗區或少數試驗站的監測數據測算得到的,直接將其利用到大區域上,必然會對估算結果產生影響。對于各種類型的區域、不同的尺度采用適合建模參數將是下一步研究的重點。此外,研究區氣象站點(尤其是太陽輻射站點)較少且分布不均,雖然對氣象數據插值方法做了改進,但是還需發展更加有效和精確的插值方法以提高模型估算精度。 [1] Leith H, Wittaker R H. Primary Productivity of the Biosphere. New York: Springer Verlag, 1975. [2] Michaletz S T, Cheng D L, Kerkhoff A J, Enquist B J. Convergence of terrestrial plant production across global climate gradients. Nature, 2014, 512(7512): 39- 53. [3] Ponce-Campos G E, Susan Moran M, Huete A, Zhang Y G, Bresloff C, Huxman T E, Eamus D, Bosch D D, Buda A R, Gunter S A, Scalley T H, Kitchen S G, McClaran M P, Henry McNab W, Montoya D S, Morgan J A, Peters D P C, John Sadler E, Seyfried M S, Starks P J. Ecosystem resilience despite large-scale altered hydroclimatic conditions. Nature, 2013, 494(7437): 349- 352. [4] Ebermayer E. Die bestandtheile der streumaterialien // Die gesammte Lehre der Waldstreu mit Rücksicht auf die chemische Statik des Waldbaues. Unter Zugrundlegung der in den K?nigl. Staatsforsten Bayerns angestellten Untersuchungen. GmbH Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 1876. [5] 李燕麗, 潘賢章, 王昌昆, 劉婭, 趙其國. 2000- 2011年廣西植被凈初級生產力時空分布特征及其驅動因素. 生態學報, 2014, 34(18): 5220- 5228. [6] Schuur E A G, Bockheim J, Canadell J G, Euskirchen E, Field C B, Goryachkin S V, Hagemann S, Kuhry P, Lafleur P M, Lee H, Galina Mazhitova, Nelson F E, Rinke A, Romanovsky V E, Shiklomanov N, Tarnocai C, Venevsky S, Vogel J G, Zimov S A. Vulnerability of permafrost carbon to climate change: Implications for the global carbon cycle. BioScience, 2008, 58(8): 701- 714. [7] Prince S D, Goward S N. Global primary production: A remote sensing approach. Journal of Biogeography, 1995, 22(4/5): 815- 835. [8] 楊勇, 李蘭花, 王保林, 宋向陽, 劉愛軍, 王明玖. 基于改進的casa模型模擬錫林郭勒草原植被凈初級生產力. 生態學雜志, 2015, 34(8): 2344- 2352. [9] 戴爾阜, 李雙元, 吳卓, 閆浩文, 趙東升. 中國南方紅壤丘陵區植被凈初級生產力空間分布及其與氣候因子的關系——以江西省泰和縣為例. 地理研究, 2015, 34(7): 1222- 1234. [10] 陳強, 陳云浩, 王萌杰, 蔣衛國, 侯鵬, 李營. 2001- 2010年黃河流域生態系統植被凈第一性生產力變化及氣候因素驅動分析. 應用生態學報, 2014, 25(10): 2811- 2818. [11] 常跟應, 張文俠. 基于生態文明的疏勒河流域大規模移民反思. 蘭州大學學報: 自然科學版, 2014, 50(3): 405- 509. [12] Tans P P, Fung I Y, Takahashi T. Observational constraints on the global atmospheric CO2budget. Science, 1990, 247(4949): 1431- 1438. [13] 周廣勝, 張新時. 全球變化的中國氣候-植被分類研究. 植物學報, 1996, 38(1): 8- 17. [14] Boucher J, Quilliot D, Pradères J P, Simon M F, Grès S, Guigné C, Prévot D, Ferry G, Boutin J A, Carpéné C, Valet P, Saulnier-Blache J S. Potential involvement of adipocyte insulin resistance in obesity-associated up-regulation of adipocyte lysophospholipase D/autotaxin expression. Diabetologia, 2005, 48(3): 569- 577. [15] 朱文泉, 潘耀忠, 龍中華, 陳云浩, 李京, 扈海波. 基于GIS和RS的區域陸地植被NPP估算——以中國內蒙古為例. 遙感學報, 2005, 9(3): 300- 307. [16] Running SW, Thornton PE, Nemani R, Glassy J M. Global terrestrial gross and net primary productivity from the Earth Observing System // Sala O E, Jackson R B, Mooney H A, Howarth R W, eds. Methods in Ecosystem Science. New York: Springer Verlag, 2000: 44- 57. [17] 尹鍇, 田亦陳, 袁超, 張飛飛, 苑全治, 花利忠. 基于CASA模型的北京植被NPP時空格局及其因子解釋. 國土資源遙感, 2015, 27(1): 133- 139. [18] Stow D, Daeschner S, Hope A, Douglas D, Petersen A, Myneni R, Zhou L, Oechel W. Variability of the seasonally integrated normalized difference vegetation index across the north slope of Alaska in the 1990s. International Journal of Remote Sensing, 2003, 24(5): 1111- 1117. [19] 葉輝, 王軍邦, 黃玫, 齊述華. 青藏高原植被降水利用效率的空間格局及其對降水和氣溫的響應. 植物生態學報, 2012, 36(12): 1237- 1247. [20] Hurst H E. Long-term storage capacity of reservoirs. Trans of the American Society of Civil Engineers, 1951, 116: 770- 799. [21] Liu C Y, Dong X F, Liu Y Y. Changes of NPP and their relationship to climate factors based on the transformation of different scales in Gansu, China. Catena, 2015, 125: 190- 199. [22] Gill R A, Kelly R H, Parton W J, Day K A, Jackson R B, Morgan J A, Scurlock J M O, Tieszen L L, Castle J V, Ojima D S, Zhang X S. Using simple environmental variables to estimate below-ground productivity in grasslands. Global Ecology and Biogeography, 2002, 11(1): 79- 86. [23] 張鐿鋰, 祁威, 周才平, 丁明軍, 劉林山, 高俊剛, 擺萬奇, 王兆鋒, 鄭度. 青藏高原高寒草地凈初級生產力(NPP)時空分異. 地理學報, 2013, 68(9): 1197- 1211. [24] 張娟, 田文婷, 頡耀文. 疏勒河流域NPP時空變化分析. 安徽農業科學, 2015, 43(25): 227- 230, 273- 273. [25] 劉春雨, 董曉峰, 劉英英. 不同尺度視角下大敦煌NPP分布格局研究. 資源科學, 2014, 36(2): 406- 512. [26] 張杰, 張強, 郭鈮, 孫冰. 荒漠草原牧草凈生產力的遙感估算及其可行性研究. 西北植物學報, 2006, 26(11): 2324- 2330. Spatio-temporal variation in vegetation net primary productivity and its relationship with climatic factors in the Shule River basin from 2001 to 2010 PAN Jinghu1,*, HUANG Kejun2, LI Zhen1 1CollegeofGeographicandEnvironmentalScience,NorthwestNormalUniversity,Lanzhou730070,China2FacultyofInformationEngineering,ChinaUniversityofGeosciences(Wuhan),Wuhan430074,China Vegetation net primary productivity (NPP) is the solar energy fixed by vegetation during photosynthesis, which can be described as the net increase in biomass per unit time per unit area. The NPP, which plays an important part in the terrestrial carbon cycle, directly reflects the production capacity of terrestrial vegetation under natural conditions, and determines the ability of ecosystems to store carbon. The Shule River basin, located in northwest Gansu Province, is an important water source and ecological division within the Hexi Corridor. Increasing human populations and regional economic development have resulted in severe environmental problems within the study area, including natural disasters, vegetation degradation, and soil erosion. The study of NPP in the Shule River basin can provide a scientific basis not only for the prevention and control of natural disasters but also for the improvement of the ecological environment. This is important for local sustainable ecological development in the context of global climate change. The NPP in the Shule River basin was calculated using Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) images, meteorological data, and vegetation type maps, along with an improved Carnegie-Ames-Stanford Approach (CASA) NPP model. The spatio-temporal characteristics of NPP in the Shule River basin were analyzed for the period 2001—2010, using linear trend analysis, the coefficient of variation, and the Hurst index. The relationship between NPP and climatic factors was investigated. The results showed that: (1) NPP in the Shule River basin had considerable regional differences. NPP gradually decreased from southeast to northwest in the Shule River basin, and presented a noticeable linear pattern in a longitudinal direction. The inter-annual variability showed overall growth from 2001 to 2010. The annual NPP value ranged from 99.97 to 127.2 gC m-2a-1, with the minimum value occurring in 2001 and the maximum in 2010. The average annual NPP was 125.08 gC m-2a-1over the period 2001—2010; (2) however, within this overall increase, the annual NPP across the Shule River basin varied from 2001 to 2010. Of the total area of the basin, 25.15% showed a significant increase in NPP, whereas 11.93% showed a significant decrease; (3) the Hurst index analysis indicated that the majority of changes in NPP followed the same direction; 78.3% of the entire study area was predicted to follow a continuously increasing trend, while 21.7% of the total area will decrease in future; and (4) there was a weak relationship between NPP and annual precipitation, and no significant relationship between NPP and average temperature at an annual scale, indicating that precipitation was the key influencing factor. However, at a monthly scale, temperature was the dominant climatic factor affecting NPP in the study region. Analysis of the relationships between NPP, precipitation, and temperature showed that correlations at an annual scale were lower than those at a monthly scale. Precipitation and temperature exerted a variety of influences on different parts of vegetation NPP. The relationship between NPP and climatic factors suggested that NPP displayed no obvious time lag or cumulative effect due to climatic factors. net primary productivity (NPP); CASA model; temporal and spatial variation; MODIS; Shule River basin 國家自然科學基金項目(41361040);甘肅省高校基本科研業務費項目(2014-63);甘肅省自然科學基金項目(1506RJZA117) 2015- 11- 01; 日期:2016- 08- 02 10.5846/stxb201511012207 *通訊作者Corresponding author.E-mail: panjh-nwnu@163.com 潘竟虎,黃克軍,李真.2001—2010年疏勒河流域植被凈初級生產力時空變化及其與氣候因子的關系.生態學報,2017,37(6):1888- 1899. Pan J H, Huang K J, Li Z.Spatio-temporal variation in vegetation net primary productivity and its relationship with climatic factors in the Shule River basin from 2001 to 2010.Acta Ecologica Sinica,2017,37(6):1888- 1899.3 結果與分析

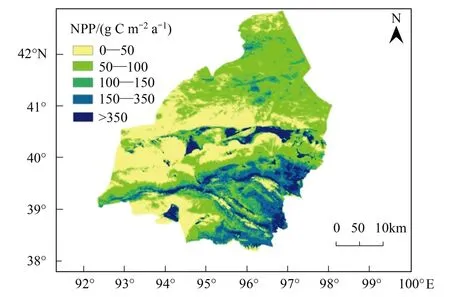

4 討論