四川省平昌縣清代墓葬建筑藝術的田野考察及人類學淺釋

羅曉歡 汪曉玲

摘 要: 在“互酬與歸宿”“陰宅與陽宅”的想象性互釋邏輯中,長江上游地區的民眾通過模仿高等級禮儀性建筑,通過墓葬碑刻藝術手段來實現實體與精神、實用和欣賞、教化與娛樂、現實寄望與祖先的德行等的統一。無疑,這既是中國人對于由建筑營造的“禮儀場所”和“視覺空間”的特殊理解和藝術想象,也是該地區民眾傳統孝道觀念和祖先崇拜的地方性知識。

關鍵詞: 明清墓葬建筑;民俗藝術;湖廣填四川;藝術人類學

中圖分類號:J59 文獻標識碼:A 文章編號:1671-444X(2017)06-0080-08

國際DOI編碼:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2017.06.014

“訪碑”是在乾嘉時期考據學、碑學推動下的重要文化活動。 學者曾藍瑩①在復旦大學做“清乾嘉時期的訪碑活動與文化生產”的演講中對此進行了文化史的考察,其時圍繞“訪碑”而進行的文化藝術方面的田野考察工作,在今天看來,幾乎就是一場藝術人類學的實踐。

2012年以來,筆者也開始了持續數年的“訪碑”活動。重點對川東、川北地區的明清時期地上墓葬建筑、祠堂碑等進行了較為詳盡的考察。本文以2014年在四川省平昌縣境內的一次考察記錄為背景,對該地區的清代墓葬建筑做一次藝術人類學視角的淺釋。

一、互酬與歸宿

(一)李在明墓

李氏家族墓在黑馬山坡地上,坐西向東,地占地近3000平方米。該墓群受保護主要有三座墓,相隔100米左右。其中時間最早的是李在明墓,建于清乾隆五十年(1785)。一條村道路緊挨著墓前牌坊抱鼓而過,墓前牌坊次間外側的抱鼓石已不存,地上還可見石雕殘件散落。文物局的兩位老師介紹說,此前墓坊前還有多層字庫塔。 如今,存墓前牌坊一座和主墓碑,兩者之間的石墻合圍成一個大約20平方米的墓園,靠近主墓碑前有一個石雕方形祭臺。主墓碑為三間五柱二重檐蕪殿頂,碑體因為靠近山體和土冢,濕氣很重,通體黝黑。頂部還雕刻覆蓋瓦壟,檐下還有多層裝飾線刻。二層只剩下明間及其頂部,兩次間早已坍塌不在。明間內碑板上的文字已經不可讀,但是兩門柱上的對聯:“本支百世不□,蒸嘗萬古如□”,可推知,這應該是記錄李氏族譜一類的“宗支牌”。 一層被人為破壞得較為嚴重,明間和左次間墓室被打開過,現用磚砌上,明間柱聯為:“卜牛眠藻存□□, 染馬鬃埋祀萬世”。右側次較為完整,明顯有后期維護的痕跡。有柱聯曰:“祖孫同大墓 山水共長著”。碑文顯示,埋藏時間為道光十九年歲序已亥十月初九日。據李占奇講,原來該墓埋葬李在明夫婦三人,后來,右側這位婦人被她侄子遷走,留下空穴。于是李在明的孫子去世后,便埋葬在這個墓室里,聽上去很有故事。這種葬法比較少見,只可惜文字不可詳讀,原因不得而知。

盡管墓碑上有很多的文字和雕刻,尤其是塋墻上的諸多文字,書體多樣,書法也頗為講究。但是風化較為嚴重。好在墓前牌坊保存情況較好,這座三間四柱四重檐的牌坊穩重大氣,氣象不凡,其正反面均雕刻有許多的圖像和文字,并殘留紅、黑、藍等顏色。圖像一般都刻在橫仿之上,除開匾額上的書法作品,其余空間則以浮雕或線刻花卉,龍鳳和云紋進行裝飾,圖案疏朗,布局飽滿,雕工圓潤。而立柱上則是陰刻對聯多幅,為楷書和行書兩種書體,結體大方,筆法厚重開張。正面明間柱聯“佳城垂萬古,事業昭千秋”,橫批匾額刻:“毓秀鐘靈”,兩次間匾額分別有:“世德作求”,“刻昌厥后”。而相對的背面則有聯:“物華天寶日,人杰地靈時”,同樣有匾額刻“福山壽海”。兩次間為浮雕花卉。文字均陰刻較深,底部打磨圓潤,頗有力透頑石之感,與碑坊整體造型的厚重大氣風格頗為一致(圖1)。

橫批匾額上下各有橫仿,下面的橫仿正面為“二龍戲珠”,背面為“雙鳳朝陽”。而匾額上面那塊透雕的花卉構件,卻是十分精彩。雕件為一整塊石頭雕折枝花卉,正面以正中一朵含苞待放的花朵為中心,左右對稱布局二朵開放的圓形花朵。枝條從中間向左右伸展,內緊外松,形成恰當的疏密節奏,在細長的枝葉襯托下格外突出,花枝葉纏繞形成多層次的變化,繁復而有序。在碑坊的背面,亦同,可能是雕刻得過于纖細,風化而損壞了不少,但卻可以讓我們看清楚雕件的整體構造。一塊石料整體掏空,留下玲瓏剔透的石雕。當然,墓坊上的其它建筑構件上的石雕動物和點綴的裝飾也頗有意趣。為我們展現了較為完整的清乾隆時期該地區民間的墓葬建筑和雕刻藝術。

從墓坊上背面明間匾額落款處可見:“封翁李在明唐氏/萬氏”字樣,其刻寫頗講究。李在明與唐氏并排,而萬氏則排在下邊,且文字明顯小于李在明和唐氏,應該是有身份的差異,唐氏當是妻,萬氏為妾。這種身份的差異在這些細節上都絲毫不亂,可見民間對禮教傳統和家庭秩序的嚴格遵循。

(二)李映元墓

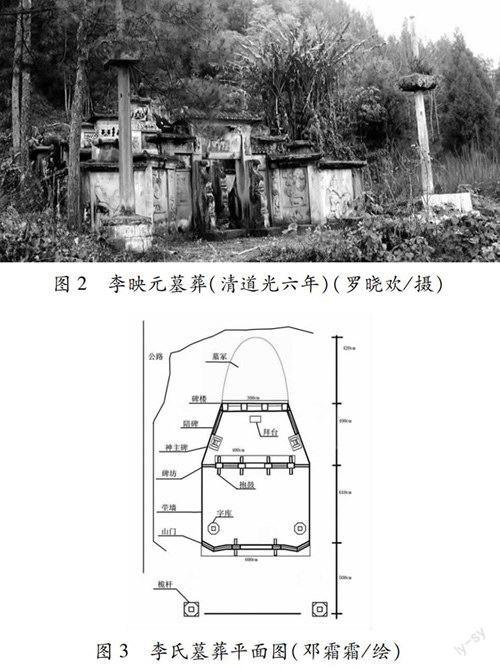

更值得關注的是建于清道光六年(1826)李映元和劉氏鄧氏合葬墓,土冢高大,占地頗多,荊棘叢生。該墓是一個配置比較齊全的川北地區清代民間墓葬建筑,包括土冢、墓碑、碑、牌坊、塋墻、陪碑、字庫、桅桿在內的綜合墓葬建筑群。除開土冢,整個墓園最前者是截面呈八邊形的石頭桅桿,高5米多,其上端有一巨大的石方斗。桅桿前是一塊開闊的平底,再往里依次為山門,門內兩側左右立字庫塔,再往里則是四柱三開間五重檐牌樓式墓坊,再往里為拜臺和主墓碑。連接墓碑和山門的是瑩墻,在墓坊和主墓碑的瑩墻中段,左右各有一座高2米多的神主式陪碑,三層建筑不僅中軸對稱,而且隨地勢節節抬升。實際上,體量和占地如此巨大、造型和結構如此復雜完整的民間墓葬格局并不多見,能夠如此完整地得以保存,實在難得(圖2、圖3)。

重慶師范大學鄧霜霜在其碩士學位論文中將這座墓葬建筑的空間分為“山門:世俗生活,塋墻:孝德觀念,碑坊:理想世界,碑樓:上天征兆”[1]幾個部分進行討論,頗有見地。說明該墓葬建筑確實存在著明確的空間結構和敘事邏輯。

從建筑造型及功能設置上看,首先是配置的完整,尤其是山門和塋墻形成的封閉墓園是很特殊的型制。山墻正門是墓園的入口,為四重檐蕪殿頂造型,屋頂裝飾山字形脊飾,正中為“壽”造型。 兩側山墻有四幅世俗生活場景的浮雕,分別表現男子讀書、作畫,和女子梳妝、納涼,細節豐富,寫實,極富生活情趣。 其中的人物的衣著裝束、掛飾、家具物件等有著明顯的時代和地域特色。而在圖像之間的立柱或梁枋上面則浮雕瓶花、折枝等花卉。而大門兩側的假門以及二層額枋上的建筑斗拱的平面化、圖案化處理手法顯示出匠師高超而熟練的技藝。中間的高大墓坊的結構和造型,有仿乾隆時期李在明墓坊的痕跡,不僅構件堅實厚重,線條硬朗,部分雕刻圖案更是明顯的搬用。但一些結構細節的處理則采用了鏤雕構件,而其裝飾雕刻則出現了更改過的戲文、八仙、神話等人物故事等圖像。墓坊的最高處檐下也出現了“圣牌”樣式的裝飾構件,只是這個圣牌上寫的是“庚山甲向”,是墓地風水朝向,而后期則是有關身份地位的文字,最體面的則是向官方求一個“皇恩寵賜”或“奉旨”一類的匾額,以顯示自己得到官方的支持,在官本位思想支配下的中國,這無疑是最值得顯擺的,這些都是在稍晚的道光年間逐漸興盛起來的裝飾雕刻手法。主墓碑結構較為復雜,總體呈“八”字形。可以看作是三組三間四柱建筑的組合,其中正面為三重檐,兩側為二重檐,因此正面較為高大,緊挨著的兩側較低矮一些,向外還連接神主碑(陪碑),為嚴格的左右對稱格局。在這些建筑的明間和次間甚至主墓碑側面不見常規的陰刻墓主碑志銘文,是幾組人物坐像,兩側明間也是后人的溢美之詞,行書也算流暢規整,是較好的民間書法碑刻作品,二樓也是人物圖像為主。主墓碑的二層明間為遮蔽式門龕,外立柱,這種情況一般內置神主牌位。這種制式也是清嘉慶以后才發展成熟的。因此,該墓葬體現出這一時期墓葬建筑樣式的新變化。

墓葬建筑及其裝飾的這種新變,一方面是財力雄厚的墓主人提出來的更大更高更好的要求,另一方面也不難看出,匠師們在不斷地積累和創新,使得這種獨特的墓葬建筑樣式越發地自成體系。計成在《園冶》中寫道:“獨不聞三分匠、七分主人之諺乎?非主人也,能主之人也。”[2]實際上,民間工匠在其創新和創造中,會不斷地根據自己的“活”去適應和滿足主人提出來的千百種要求。因此,那種認為民間匠師就只會師傅傳授的那幾招,或者僅僅是程式化地制作一些東西的觀念是有問題的。從這些描述現實生活場景的圖像,戲文雕刻圖像,以及高度平面化和圖案化的裝飾紋樣中,我們實際上也發現了一個全新的民間藝術資源庫,且不說那些抱鼓、字庫塔陪碑、拜臺上豐富的小型裝飾紋樣、人物立像、戲劇場景、塋墻上的二十四孝圖、各種詩文頌辭,就是那些主題結構上的豐富圖像、詩文和書法都構成了一套完整的文獻數據庫。而眼下的困難在于,這墓地一般人是不愿意去走近的,更不要說仔細地去審讀和研究它們,隨著自然的風化以及人為的破壞,它們將很快消失。

當然,修造這樣的墓地是需要大量的人力、物力和財力的。塋墻上的一塊碑文道出了部分實情:

川北道保寧府巴州頂山鄉五田租業 坐落中寶山下四值界畔 東值小河南值三溪口板橋溝西值□□( 楻 頂)子袁姓抵界北值掛燈穴新置一明山鄉文家河座落大四腳田嶺下東值大路與文世達抵界南值柳樹田角抵界西值齊大河北值齊溝與文經文倫文彩抵界先父在明所置田地十二處新置田地一十二處俱各照管業。(圖3)

據李占奇老人指認,這些土地遍及從山頂到河下,相當于今天好幾個行政村的面積。而在墓前樹立“掛斗”桅桿也表明墓主是有功名者,盡管據說他是捐了一個身份。但是這種明顯的違背當時禮制的行為在當時的四川山野鄉村比較多見。在傳統中國,有土地,有糧食就能夠養活一大批人,而當時的匠師們也樂意在一個地方干上好幾年,只要有酒肉飯食就能夠讓他們一天天一鑿鑿地做活計(圖4)。

(三)互酬與歸宿

從這兩處大型家族墓葬我們可以看出當地對地上墓葬建筑的修建是極為重視的。那些如今已經變得模糊的塋墻上的題刻不外乎兩個重要的內容:其一是墓主生前的德行和家族的歷史;其二便是對墓葬風水、墓葬巍峨宏大之美的贊頌。從中不難看出墓地的修建之于墓主及家族子孫的重要性。中國人歷來重視死后世界,不管是陽宅還是陰宅,相信風水朝向關乎后世子孫的吉兇禍福。

“厚葬以明孝”的觀念在中國人心中可謂根深蒂固,修墓不僅僅是后世子孫以孝道之名為先輩建一個地下的家,讓其靈魂有一個安頓之地,并且還要通過定期的祭拜、上供,以求得祖先的庇佑。人們相信,逝去的祖先往往會變成祖鬼,亦是“人神”,可以具備這樣的力量,至少是可以不至于給家族后輩帶來災禍,因此,也就形成了一種相互照應的“互酬”關系。

但是,更重要的還是另外一層意義,那就是“歸宿”。其實很多的墓葬修建是墓主人“生前”為自己及家人而建。所謂“生基”。其最重要的動機就是在靈魂不滅的信仰驅動下,為自己建一個在“陰間”的永久的理想去處。因此,墓葬的修建就追求一種盡可能的“完美”設計。在有能力的前提下,甚至超出可以超越現實的生活樣態而從個人的“預存圖式”中規劃出想象世界的同時也給來世的人留下自我曾在的理想的紀念碑。從這個角度而言,墓葬建筑其實就是對自己歸宿的一種設計和實踐。正是因為這種實踐是建立在以現實的地位、身份、財富、追求為基礎的理想化規劃之上的終極表達。

在固有的文化模式之下,固然有共同的文化心理和表達模式,但是對于個人而言,越是有能力去實踐一種未知的經驗表達,這種表達就越是復雜而多樣。那么對其進行解讀也自然就成為一個綜合性、多樣性的文本。

正如我們從這兩座墓葬建筑及其裝飾圖像所看到的那樣,“互酬與歸宿”成為解釋墓葬的兩個基本向度。

除開那些雕刻圖像,最為顯眼的還是匾額上的題字。正如前面所提到的李在明墓,匾額和墓聯實際上起到“點題”的作用,其修墓的動機和內心的訴求可以得到顯現。在李映元墓的山門上題正面題“篤實輝光”,背面有“壽山永固”。墓坊上正面明間和次間分別題寫“世德作求”“血食萬年”“流芳百代”;背面“庇佑 雲礽 ”“垂裕后昆”“長發其祥”等等。

自然,這些文字書寫是地方知名的讀書人和有聲望的名流。這無疑為民間墓葬建筑的修造增添了一份人文氣息。以求取功名為讀書動力的古代中國,不失時機地表明自己的文化人身份和追求也是正常不過的事情。

但是,從兩座墓的這些具有點題意味的文字中我們可以讀出以下幾點:

其一,墓葬修建作為家族重要事務,只要有財力便世代為之,并且一定要在一個“風水”好的地方建立起一個“永久”的壽域。因此,贊美墓葬風水稱為墓上題刻的重要內容,如“毓秀鐘靈”、“壽山福海”。或者干脆直白地寫明“庚山甲向”。萬古、千秋,永固等成為主要的追求,甚至要與日月、山川同在,為的是不滅的靈魂。

其二,便是祖先的功德可以成為后世的“血食”。如兩座墓都有的“世德作求”一語取自《詩·大雅·下武》:“王配于京,世德作求。永言配命,成王之孚。”意為:“詠世德之駿烈,誦先人之清芬 (《文選·陸機〈文賦〉》) 。而“庇佑 雲礽 ”中的 礽 便是有“福”,而 礽 也指“ 礽 孫”,即是從本身起第八代孫。可謂久遠,因此有墓葬,祠堂碑聯常有“蒸嘗百代”“血食萬年”這樣的語句。曹雪芹在《紅樓夢》第三十五回中就提到宗祠聯曰:“肝腦涂地,兆姓賴保育之恩;功名貫天,百代仰蒸嘗之盛”[3]。可見,不管是逝者后代,還是墓主本人,在喪葬傳統中將互酬與歸宿的核心訴求表達為復雜多樣的可見文本。

如今,這些印刻著當時人們的生活和想望的墓碑,已經成為歷史文化遺存,其中甚至不乏民間藝術精品,也成為研究家族繁衍生息、區域文化歷史的重要物證,卻在不斷地消失。這墓地邊的棚子和這對守護墓地的老年夫妻此刻變得如此的寫實,也如此的具有象征意味(圖4)。

二、陰宅與陽宅

(一)吳家昌墓

待覆蓋墓頂的一大叢植物被砍去,墓葬完全顯露出來。巨大的土冢和高大的拱門再一次刷新了我們對于民間墓葬建筑的印象。盡管濃霧還未完全散去,但是拱門上端的雕刻已經可以看得比較清楚了,圓形拱門上裝飾有兩層石雕裝飾,內層為拐子紋樣式的浮雕門罩(掛落),上刻云紋并有藍、白等彩繪殘留。與圓形拱門形成了頗具意味的方圓對比。頂部外層雕刻布幔,從頂兩邊垂下,布幔上雕刻有以騎鶴仙人為中心左右分列八仙,與圓形拱門形成一致的弧形。布幔正中還雕刻一組福祿壽三星群像。布幔和門罩之間還間以瓔珞等掛飾,使這個巨大的拱門豐富而有變化。圓弧下接立柱,門柱上有同樣頗具氣勢的對聯:“朱閣共玲瓏四香花滿流云遠,玉堂長 蔭 映八丈氳布澤多。”碩大的陰刻文字,筆力強勁,結構飽滿,雕工細膩,從書寫到雕刻都應該算得民間書法的上品。以上這些細節表明,匠師和造墓者對之進行了有意識的設計和表現。這座高、寬都有6米的拱門應該算是中國最大的石質圓形拱門和門罩之一(圖5)。

走近才看到,墓碑位于拱門里面約3-4米處,直達拱頂,前面便有了這高大而寬敞的享堂空間。這種將墓碑建于條石碼砌的拱形建筑保護之下,土冢則位于墓碑之后的樣式,在這一帶不難見到,但是這種樣式顯然比直接修建在土冢之前的地上更有技術上的難度和花費更大的成本。因此,一般這種樣式的墓葬建筑往往都比較高大,裝飾也更為復雜精美。但像吳家昌墓這樣的體量著實不多見。

墓碑臺基高約1.5米,其上才是依墻而建的三間四柱三樓墓碑。原來此墓多次被盜,墓碑前的碑志,碑版(文)等已經消失不見,墓門是后人用條石重新砌上。而新砌的條石也被鑿了一個洞,顯然是盜墓者還不死心而新近打的,估計比較失望地放棄了進一步的破壞。門柱、門罩多已被破壞,現用條石封閉,一些雕刻構件還散落傾倒在一邊。尚存的門柱托住二層額枋可分為三段,底部為獅子,背上頂四方瓶,其上有云紋為底的人物群像,復雜精美。里層明間還有立柱,雕刻戲文人物和花卉。

二層額枋與下層明間和左右次間相對應分成三段進行雕刻裝飾,正中為文戲,兩端為武戲,人物眾多,動態生動多變,因為相對于室內,雕刻上的紅底藍色彩繪還比較鮮艷。

二層圍繞亡堂空間進行的雕刻裝飾很是精彩。墻上開龕,外圍以門柱和欄板,均有復雜的雕刻。其內的高臺上端坐三人,居中者頭部不存,左右為女性。面前有一供桌,其上擺有物品,圍繞桌前數人忙碌。頭頂垂花柱和匾額,上刻“三□作□”。在墓碑的頂部還有一塊“亞”字形的云龍紋圣牌,豎向有“皇恩□□”。背后的石墻上左右各陰刻巨大的“福”“壽”二字。亡堂兩側的次間內也各雕刻人物圖像。整個墓碑主要以紅、藍、黑三種顏色進行涂繪,但是保存狀況不是太好,估計是頂部漏水,使碑體受侵蝕所致。但是這個亡堂結構和裝飾基本完整,可以看到,這一時期墓葬建筑造型和裝飾的重點所在。墓碑上建亡堂,并將牌位或墓主夫婦真容像雕刻其內是這一地區比較流行的做法。亡堂是家居神龕的移植,因此,也就成為象征性的“宛在”實體而受到供奉。

在墓碑的兩側與二層額枋同高的位置對稱安排有長條幅的戲劇場景雕刻,其下各有題記,多達數百字。左側僅僅中間部分可識讀,右側保存較為完整,為:“乙丑暮春重題家昌公之墓”,為“七言律”和“再附五言短古于后”兩首。落款為“族孫廩善生吳炳陽”。書體端正,筆法秀麗,頗得歐體之法。而在墓碑正面的臺基和兩側下層,發現隱約圖像,仔細清理出幾幅大尺寸的淺浮雕帶線刻動物裝飾紋,線條極為流暢,動物和云紋動態十足,穿插有序,題材和內容也屬于難得一見,真是佳品。

墓地位于農地上層臺地上。墓葬前的農地里露出大塊似乎有人工雕琢過的石塊。據村主任和當地老百姓說,現存部分僅僅是該墓的主墓碑的部分,之前還有桅桿和墓坊,其上還有木結構房子,為五滴水,外八字型,木匠師傅名叫吳國均。吳主任描述起當年見過的情形,有高大的桅桿、墓坊以及鮮艷的色彩、活靈活現的人物雕刻。但是在1974年修路時,因需要鋪路的碎石,就拆毀了房子,炸掉了牌坊和桅桿,包括桅桿等附屬建筑被打成碎石用來鋪了4.8公里的路基,我們現在見到的只是其殘留的拱形享堂!……聽來不禁讓人扼腕嘆息!躲過了文革浩劫的墓葬建筑卻在建設中被吳氏后人給毀了。

村民們將從墓地之上清理下來的植物在墓前堆成一大堆,點燃。一股青煙繞著墓葬飄向空中,影影綽綽間,又看到了拱門上的若隱若現的八仙和福祿壽三星雕刻圖像。

關于這座墓還有個故事。說當年墓地修建完工時,吳家昌來墓前驗收,曾在墓前發誓,說在他死后,如果誰膽敢來破壞墓碑,一定會吐血而亡。這個毒誓一直在當地流傳著,直到1978年,一位當兵的叫康正地的人,年輕氣盛,不信這個邪,把墓前的路炸掉。沒過幾日,果真在家中吐血身亡。這類聽起來有板有眼的故事并不陌生。

(二)花房子

距離該墓不遠的坡下,有一片民居,這就是該鄉的另一處省級重點文物單位——靈山吳家大院。這是吳家昌的弟弟吳家恒在哥哥修建陽宅的同時,修建了這座大型四合院民居,因為該房子雕梁畫棟,被稱之為“花房子”。

如今前面部分已經不在,只有正房和左右廂房,房屋建筑面積693平方米。主體為川斗結構,板壁墻體設花窗,青瓦屋面,懸山頂,正房面闊五間,進深一間,通高7米,檐下設3米左右的回廊,明間檁子施彩繪、左右廂房面闊三間,進深二間,通高5.9米,中間為青石板鋪地的院壩,整個用材考究,結構嚴謹,布局合理,是一座典型的川北地區典型的川斗結構民居樣式。

既然叫花房子,自然其彩繪、雕花是少不了的。盡管遭受了多次盜劫,但主要的雕刻構件還是基本完整。如垂花柱、撐拱、雀替的雕花,花窗、彩繪門以及梁柱上的雕刻和檁子上的彩繪等基本保存完好。我們一行還是第一次見到規模如此大,保存如此完好的川北民居建筑。特別是看到太多的石雕之后,看到了木雕彩繪既有的柔韌、細潤的一面,也感受到因為刀切斧砍的造成拙樸鈍挫的視覺肌理。

最為精彩的是那些撐拱和雀替,一組一組滿雕紋飾,手法有浮雕、透雕和圓雕,也有線雕和彩繪。大約二十多扇窗戶也是值得細細觀眾之,造型多變,有圓窗和方窗,窗格的組合與內部的雕刻圖案又絕不雷同,有動物、花卉,更有戲劇人物,錯落并置,變化多端,特別是幾乎每個雕件中間都是以小巧而精致的戲劇人物和場景而成為視覺的重心,頗值得細細辨識和品味。抬頭便看見上層梁柱和屋頂檁子上五彩的花卉,以藍、紅二色為主,其實圖案并不復雜,但是簡單圖案和色彩的錯雜卻呈現出五彩繽紛的效果,這在偏遠的西南山區,著實難得一見。

如果只談木雕,對這座建筑是不公平的。因為在房屋的街沿,柱基部分的石構建上,很多的石雕作品也同樣精彩。柱礎一般為三段式,最上段為圓形鼓面,中間為四方或六面方柱,下端為四腳方凳狀。通體雕刻花紋。特別是中間雕出層層外凸的框飾,正中鑲嵌一幅人物圖像,或馬戰、或文戲,或是龍鳳吉祥紋樣、或劉海戲金蟬一類傳統圖案,還有“牧童遙指杏花村”一類的詩文圖像,意趣盎然。院壩轉角處與房屋臺基之間的石欄板上還雕刻石獅坐在石柱上,其間石板上也雕刻更為復雜的戲劇場景。

在堂屋的正中,我們看到了前文提及的家居神龕,即“壁龕”。內置亞字形雕花牌位,上書金色“天地君親師”。較為特別的是壁龕下層還有一塊同樣大小的區域,白地黑線描繪了數十人像,研究模糊不清,但是“福祿壽”三個墨書字讓我們猜測到畫面的大致主題。可惜的是,因為被盜只剩下壁,龕卻沒有了。從幾塊殘件和頂部三層對稱的“雙獅解帶”“雙鳳朝陽”“二龍戲珠”雕刻彩繪紋飾可以推斷,該壁龕的造型和裝飾當是何等的精彩(圖7)。

(三)陰宅與陽宅

據當地村同吳懦朝介紹,吳家昌和弟弟吳家恒都是大財主,并做一些鹽米、絲綢等生意。哥哥吳家昌花費大量的錢財為自己和妻子修建了墓。而弟弟吳家恒卻把大量的銀子拿來修建了自己的住宅,在當地,人們稱吳家昌的墓為花墳,稱吳家恒的房子為花房子。那是因為,無論是吳家昌的墓,還是吳家恒的房子,上面都雕刻著許多精致的圖案、花紋,看著都十分漂亮。

這里有一個有關吳家恒造房子選工匠的故事。說當時要在所有修建住宅的工匠中選一個人做領頭的,大家都爭先恐后的推薦自己,在大伙兒亂成一鍋粥的時候, 吳家恒卻發現有一個人正坐在臺階上睡大覺。吳家恒就叫醒了正在睡覺的那位工人,問他會哪些絕技。那人回答說自己什么也不會,只會打直線,并且不用任何的測量工具,僅憑肉眼看。吳家恒聽了馬上讓這位工人演示了一遍,果真,他畫直線的測量工具,卻把直線打得特別直,跟尺子比過的一樣直。于是吳家恒決定選他做了工頭。這不禁讓人想起了柳宗元的《梓人傳》中為京兆尹造房子的那位“左持引,右執杖”的梓人。

另據當地村民介紹,據說是兄弟二人生前相約好了的,兩人無論怎樣都不能相距超過800米的距離。建好之后,吳家昌的墓到吳家恒的住宅,直線距離剛好800米,不多一米,也不少一米,真是神奇。

這些故事的真實性并沒有必要詳究,但是兄弟兩人,一人傾盡財力修了陰宅,而另一人卻修了陽宅。從相約分離不超過800米距離的傳說看,兄弟倆似乎并沒有刻意地相互“比拼”的攀比心理,究竟是出于何種考慮,已經無法追考。

但是,其中的“花”字是值得探究一番的。對于這兩處地方上的“標志性”建筑而言,不管是陰宅還是陽宅,“花”似乎是他們二人最為用心之處。中國人“事死如事生,事忘如事存”的觀念使兩者在空間意象上也有諸多相同之處,除了體量、尺度、開間上的共同追求,還有就是亡堂與家居神龕的同構,更多地是在建筑裝飾上的不遺余力。

建宅的目的是給自己營建一個安身之所,但是人類對于居所的需求遠不止以遮風擋雨,避濕就燥,通過“高臺榭,美宮室”達到“非壯麗無以重威”的示范效應,成為引導中國人打造自己居所的基礎參照。司馬遷在《史記》中就記錄了齊宣王死后,“ 湣 王厚葬以明孝,高宮室大苑囿以明得意。” (《史記·七十列傳·蘇秦列傳》) 的行為。而實現這一效果的的手段便是使用“裝飾”。《禮記》上有:山節藻 梲 、復廟重檐、刮楹達鄉、反坫出尊、崇坫康圭疏屏,天子之廟飾也。” (《禮記·明堂位》)

中國根深蒂固的等級觀念影響到人們對于建筑的最高標準的認知和判斷,即使在最偏遠的鄉村野地,人們對于理想化建筑的實踐也概莫能外。可以說,中國人有一種對于建筑的信仰,或者說是對于禮儀性建筑的信仰,因為這種禮儀性建筑有一種“神性”的存在。“山節藻棁,丹楹刻桷”的目的并不只是好看,同時也有娛神、通神的功能。這一地區的墓葬建筑通過模仿高度等級禮儀性建筑來達到這一目的。

如同我們描述的那樣,通過雕刻、彩繪,通過各種題材、內容的圖像來體現出藝術的美感,這種美感在村民們看來便是“花”。花意味著有更高大、更復雜的結構,更豐富的圖像,更多彩的顏色……花也就意味著更好看。這種好看自然需要付出更多的“勞動”,亦即更大的經濟成本。因此,花的背后其實還意味著更多的語義。巫鴻先生在《中國古代藝術與建筑中的“紀念碑性”》中提到這種紀念碑性源于其“昂貴”的美術的制作。他復雜而嚴謹地論證“宗廟和禮器、都城和宮殿、墓葬和隨葬品”而得出的“紀念碑性”的結論在在鄉野之中似乎歸結到一個“花”字之上,這是他們對于美好之物的簡單而樸實的贊許。

小 結

“孝治”和“教化”作為有清一代的治國之綱,其大力推行的《圣諭十六條》首起便是:“敦孝弟以重人倫,篤宗族以昭雍穆”,這無疑推動了對于宗族、祖先的尊崇,崇修墓成為孝道的重要體現。

川東、重慶、鄂西等地的”湖廣填四川”移民的清代地上墓葬建筑碑刻內容和形式極為豐富,歷史和文化信息含量極大,是研究該地區社會歷史和文化的絕佳材料。但是,這些“墓葬碑刻”遺存,作為與族譜、方志、祠堂(碑)、會館建筑雕刻和裝飾相互印證的整體文獻系統卻被忽視。多年來,筆者帶著課題組收集到大量的一手材料(包括照片、著錄、測繪數據、拓片、訪談錄音、族譜等),從中發現了這些碑刻銘文和裝飾圖像是研究該地區歷史文化、民俗民藝、家族變遷、社會整合等問題的重要文獻,構成了一個與該地區的會館、碑刻、族譜、方志等可以互證的完整文獻系統。它們反映出的尋根問祖、族規家風、崇孝奉善等文化要素和道德信仰也是涵養社會主義核心價值觀的重要源泉,是社會倫理道德、家庭、家族乃至中國中華民族向心力、凝聚力的基礎,是鄉村社會文化的“根”和“魂”的一部分,也是鄉情鄉愁的重要紐帶。

這些實體的建筑及其豐富的裝飾,創造出了特殊的多重空間:實體與精神、實用和欣賞、教化與娛樂、現實寄望與祖先的德行等,構建起了特殊的觀看邏輯,從而實現了祭拜、教化、宣示等功能,整體地塑造了一個對生者而言的肅穆恭敬的祭拜之地。對亡者而言的幽微深邃的靈魂居所,反映了中國人對于由建筑營造的“禮儀場所”和“視覺空間”的特殊理解,也是該地區民眾傳統孝道觀念和祖先崇拜的地方性知識。

參考文獻:

[1] 鄧霜霜.四川平昌縣黑馬山李氏墓葬建筑雕刻藝術研究[D].重慶:重慶師范大學,2015.

[2] (清)計成.園冶[M].重慶:重慶出版社,2009.

[3] (清)曹雪芹,高鶚.紅樓夢[M].北京:人民文學出版社,2005.