侗戲腳色:從“正”之歌到“丑”之演

摘 要: 侗戲腳色體制較為獨特,僅有“正丑”兩個腳色。其中正角為侗戲中歌的炫張,把侗戲置入了侗族最為悠久最為豐富的傳統歌謠文化中,戲由此有了生長的豐厚土壤;而丑角則是重在促發表演的生成,在侗戲“歌”的下移中突出表演助推了戲的意味的遞增。二者是一個矛盾體,互相纏繞、碰撞又和融共生,中和地生發了侗戲中的最為重要的兩個活力支點“歌與戲”。從侗戲的“正”之歌與“丑”之演中,探究侗戲紛繁文化現象的內在理路和戲劇本質,意在為傳統多元文化的發展與現代性建構尋求民間的智慧。

關鍵詞: 腳色;侗戲;正角;丑角

中圖分類號:J825 文獻標識碼:A 文章編號:1671-444X(2017)06-0111-06

國際DOI編碼:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2017.06.016

一、侗戲的腳色

戲劇是演員扮演腳色,在戲臺上表演故事的綜合藝術。自王國維著述《古劇腳色考》以來,“腳色制”為中國古代戲曲表演的核心體制,得到了當下學界的普遍認同。其中又以生、旦、凈、末、丑等幾種腳色最為重要。甚至說:“由生、旦、凈、末、丑等各門腳色共同構成的腳色制,決定了中國戲劇的各個方面。它決定了中國戲劇場上表演的規范性,是演員扮飾和道具使用的根本依據,決定了中國戲劇的排場結構和班社結構,也決定了中國戲劇的‘戲點,亦即看點。”[1]腳色是中國劇場文化的焦點,沒有腳色,東方戲劇的獨特與魅力將無從談起。正是腳色的極為重要的戲劇意義,腳色也成了侗戲研究的一個組成部分,并認同侗戲由生、旦、凈、末、丑等腳色構成。

然而,作為村落少數民族戲劇的侗戲,在腳色的結構體制上較為樸素特別,僅有兩個腳色:正角與丑角。他們習慣根據劇中人物的品格和外在妝扮來認定一個腳色,而不是主要從表演程式上進行界定,故而腳色劃分與生活緊密地聯系在一起,生活中認為是正面的為人們所喜愛的就是正角。也就是說,侗戲正角是具有一個肯定性的情感判斷的腳色。[2]62在許多村落中,正角稱之為“Nyenc lail”(“寧賴”,即心地善良的人)。“寧賴”是這一生活化的腳色稱呼,說得簡單一些就是演好人,它沒有絲毫的戲劇表演程式的意味,為一出戲中所占的戲份較多,并且善良、勤勞、忠誠、勇敢,代表美好人性的正派而嚴肅的角色,是真、善、美三維聚形的戲劇符號載體。

反之,假、惡、丑三維聚形的戲劇符號載體就是丑角。丑角在侗族村落中因其側重面的不同,主要有四種稱呼:其一是“Nyenc yax”(寧雅),即壞人的意思;其二為“Nas ganl”(那干),“那”是臉,“干”是橫豎條紋,以橫線條臉譜為特色;其三為“Nas wal”(那花),指花臉的意思,把臉畫花為其扮演原則;其四是“Nyenc lail guoh”(寧賴過),意為逗笑的人。[3]59戲師、演員對侗戲較為熟悉,常統稱之為丑角。戲民則較為隨意,主要根據裝扮和戲中角色稱之為“寧雅”“那干”“那花”等。簡而言之,丑角是侗戲舞臺上呈現丑的腳色。

這一民間的尚不為人們所關注的腳色體制,對于侗戲來說意味深長,它使得最為復雜而龐大的綜合性藝術侗戲,其活力主要建立在正角和丑角這兩個支點上,從“正”之歌中,侗戲回歸了自己最為悠久積淀深厚的歌謠家園,“戲劇的大種子”落到了“肥沃”的歌謠文化土壤中。而“丑”之演突出了戲劇的表演性、虛擬性、陌生化,是侗族學習、消化漢族戲劇文化的主要成果。正丑二角在侗戲中構成了一對矛盾體,互相纏繞、碰撞、交融,生發了侗族富于歌味的戲劇。從“正之歌”到“丑之演”,其文化意義超出腳色本身。這對于一個來自侗戲的不解之謎,“與我們都市舞臺上的其它劇種相比較,侗戲在發展上還欠缺一個層次,處于較為初級的階段。但就是這個侗戲,在我們都市戲劇面臨嚴重生存危機的時刻,它卻像侗寨邊的杉樹那樣青蔥翠綠。”[3]侗戲為何青蔥翠綠?也許從這不為人們所關注的腳色體制中,能得到一些答案。

二、正角:“歌”的炫張

侗戲是中國少數民族戲劇中較為典型的“歌戲”,戲臺演出的主體是“戲臺行歌”[4],故而實為“看”的侗戲衍化成“聽”的侗戲。“不講不成古,不唱不成戲,講就是古(故事),唱就是戲。”這一句具有劇論意義的開場白,直接把戲劇的演出當作唱歌的活動了,并由此區分出侗族的兩大文學門類“古”與“戲”。由此可見,歌與戲有著很近的親緣關系,其中歌是戲的母體,戲是歌的子女。侗族學者王勝先說:“侗戲是在侗族大歌中的敘事大歌的基礎上,受桂劇、祁劇、辰河劇、桂北彩調、貴州花燈等地方戲曲的影響而形成的一個獨特劇種。”[5]這定義中透出了歌在戲中的分量,無歌則無戲。要而言之,侗戲是一種典型的地方歌戲,是關于歌的炫張的民間戲劇。

《戲師傳》是侗族唯一具有戲劇史論的琵琶歌,道出了“歌”在侗戲編創中的意義:

吳文彩,讀過好多漢文書籍看過許多漢家戲。他心中苦悶,硬是不服這口氣。為何我們侗家沒有戲?我們的琵琶歌那么動聽,我們的牛腿琴歌那么悅耳,我們的笛子歌那么悠揚,我就不信編不出戲……貫洞大寨吳鴻干,他拿《金漢》長歌來改戲…… 《珠郎娘美》歌一本,梁紹華他把嘎錦(故事歌)細啃慢嚼變成戲……高增有個吳昌華,歌才哄得天上雁鶴飛落地,名聲傳到丙妹城,相公秀才也稱奇。[6]

侗族能夠有戲的關鍵在歌,歌是生發戲的根基。甚至可以推導出這樣的結論:侗戲的發生史就是侗歌的改造史。侗戲的文化繁榮基礎也在歌。侗戲是戲師中心制,而不是演員中心制,歌是能成為戲師的前提。先有“臘洞文彩編歌王”后有“戲師祖師爺文彩”,有“琵琶歌那么動聽”而有“不信編不出戲”;歌《金漢》通過“長歌來改戲”而有戲《金漢》;吳昌華成為戲師是源自“歌才哄得天上雁鶴飛落地”。侗戲史上影響力最大的劇目《珠郎娘美》,1950年代能夠進入中南海參加演出,并編成電影流布東南亞,是梁紹華在聽妻子給寨上女青年教唱“嘎錦”(敘事歌)《珠郎》時,經“細啃慢嚼變成戲”。可見有歌才能成為戲師,如廣西著名戲師吳居敬(1908-1982),人們不常稱之為“Sangh yil”(“桑戲”,即戲師),而是叫“Sangh al leil Sangh al”(“桑嘎類桑嘎”),即歌師的歌師。歌師編戲就是編歌,一個一個的著名戲師幾乎都是歌師,一出一出的經典劇目源于歌的豐厚。侗族諺語:“漢族有讀不完的書,侗族有唱不盡的歌”,歌與戲的融合共生,也使得侗族有了唱不盡的侗戲。

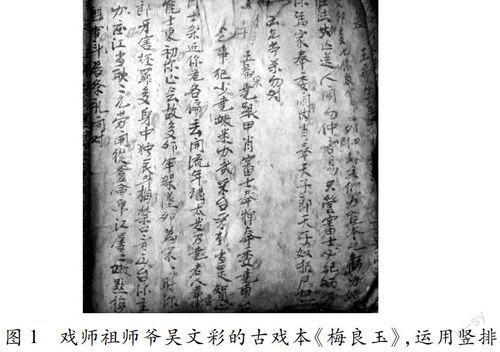

侗戲不是以“幕”來計算戲的篇幅長短和內容體量,而習慣上以多少首歌作為衡量戲劇的長短。編戲主要是編多少句歌或者是多少首歌。吳文彩編寫的有近兩百年歷史的漢字記侗音劇本《梅良玉》,由一句一句的唱詞組成,既無對話也無賓白,更沒有場景的轉換(如圖1)。這樣一出可連續演四五晚上的傳統劇目,長達10萬余字由300多首歌組成。這樣一個通過改編漢族戲劇《二度梅》而成的侗戲劇目《梅良玉》,沒有保留其中基本劇本要素,而編成了具有歌本性質的劇本。侗戲經典劇目《珠郎》是晚近的劇目,要演唱五天,也沒有對白和場景介紹,由400多首歌組成,共7600余行唱詞。戲的長短是歌的數量,這樣的習慣一直流傳下來。小黃村戲師覃福英,已經快80歲了,介紹他的代表作《破鏡重圓》時,常說:“我的《破鏡重圓》要演5個小時,要唱70多首歌。”究其因,主要在“十二種師傅歌師最受人歡迎敬重”的侗族文化傳統中,戲師以“歌”為榮,侗戲也以“歌”上。

侗戲的這一特征在學界得到一致的認同,故而最受學界關注是侗戲中關于歌的音樂。土生土長的侗族學者張勇認為,傳統侗戲以音樂唱腔為基礎,特別是“戲腔”和“鬧臺調”(大過門),它們是侗戲音樂的靈魂。如果丟掉了它們,就等于人失去了靈魂,只剩下一個軀殼。[7]張勇在幾十年的侗戲演出活動中,深刻體驗到了戲腔的重要性,把音樂唱腔看作侗戲音樂的靈魂。這一觀點得到很多人的贊同。侗族學者張澤忠認為張勇的觀點中肯,他說:“戲腔是侗戲音樂的靈魂,是確當的。”[8]88在侗戲研究中做出很大貢獻的文化工作者李瑞崎承認:“戲腔是侗戲音樂的核心和靈魂。”[9]195周恒山從侗戲未來發展的視角,其定位主要也在侗戲的音樂,“侗戲改革最關鍵的問題,那就是侗戲音樂的改革。”[10]所以把侗戲歸結為“通過活人(演員)的口唱傳奇性故事。”[11]張勇、張澤忠、李瑞崎、周恒山等學者,只有張勇有學習音樂的背景,相同的是他們都熱衷于侗族文學和文化研究,但都得到這樣的一個類似的結論,確實侗戲的歌味太濃。

侗戲在歌的炫張上,其演出的主體形態為正角戲臺對歌。這正角的演,主要是為著戲詞的唱而進行的,是繞“∞ ”(橫8字)加唱。侗族戲臺上常是兩個角色,唱的時候,兩個角色并排站在臺前,面向觀眾,即便是對唱,角色也很少看著對方,更不用說什么表情動作了。由于唱詞較長,演員不易記住,他們每唱完一句,在一個過門的音樂間隙,走一個橫“∞”字形,經過臺中間時,坐在那里的“掌簿”(戲師)便把下句唱詞進行提示(如圖2、圖3)。正角重視唱腔與唱詞內容,對于手、眼、口、身、步的表演五法和唱、念、做、打的做戲四功,都不夠重視,弱化了戲劇的表演。以至于張勇感慨,“百余年來基本上一臺戲一個橫八字步走到底,一個上下句唱到頭,代代相襲,輩輩相傳。”[7]

人們常說“戲祖吳文彩怎么寫我們就怎么演,吳文彩怎么編我們就怎么唱,”其中演主要為正角走“∞”字,唱則主要是正角的音樂和唱詞,侗戲是“只唱不舞”。[12]一直以來,侗戲正角是沒有多少舞的表演的成分。其主要原因有三:一是劇本長,演員背不了唱詞,在走“∞”字時需要“掌簿”提詞;二是侗戲的源頭是歌,唱的比重大;三為演出人員都是業余的,沒有專業劇團,表演較為隨意。

如此,正角演戲正如侗族傳統中非常盛行的“Duos al diul”(“多歌丟”,侗族雙歌),戲就成了“戲臺行歌”。侗戲的正角基于種種原因表演上是不怎么講究的,也難以追求表演的精致性與獨特性。那么侗戲如何實現對“歌”有限顛覆,高揚“戲”這一新的舞臺綜合藝術,而實現歌的下移與“戲”的遞增?答案主要在戲中丑角。

三、丑角:“演”的凸顯

漢族有“無丑不成戲”的經驗總結,侗族則有“Yik gaeml duox choux jiaos gac yangv”(“戲更朵丑角嘎樣,”意為侗戲唯有丑角特別。)的意義體認。前者強調丑角在戲劇藝術中的重要性,后者突出丑角在侗戲中的特殊性。學界稱侗戲丑行為“跳丑”。“丑角的動作以跳為主,動作要求輕巧:形如走,輕如猴,腳要輕,手要快,切忌呆板緩慢。無論從左右出場,動作都只向里轉跳。”[9]211就是走“∞”字也與正角完全不一樣,正角是走規整的“∞”字,但丑角走“∞”字是自由的“∞”字,是對正角走“∞”字的夸張與變形,與正角形成鮮明的對比(如圖4)。戲師也允許丑角演員自行夸張,沒有什么具體的程式要求,演員可以根據劇中情節自我把握,只要是“丑”的就可以了。缺少程式規范的丑角,雖難有藝術的精湛與高深,但是使得演出變成較為輕松的事項,并能收獲具有個性的陌生化的藝術效應。

加上丑角較為特別的裝扮,使得丑角的表演意味更濃。侗戲中正角少化妝,尤其是男演員。化妝也一般是淡妝,不管男女老少只把臉部抹紅一些,或者在額頭上點上一紅點,基本沒有固定的臉譜。戲裝則是侗族傳統節日中穿的盛裝。而丑角的裝扮較為繁復,常常按人物的個性在臉上或鼻梁上畫蛇、螞蟲另(青蛙)、魚之類的小動物。戲裝則是到市面上購買的蘭色長袖衣、紅褲子等漢制衣服,這些戲裝料子柔和,顏色鮮艷,有飄逸感。從這丑角臉妝和戲妝中,我們似乎感到一個漢族戲劇的丑角跳到了侗族戲劇的舞臺上。丑角的裝扮,最早記載見于楊正功六十年前寫的油印本《侗戲志》。[8]85丑角具代表性的臉妝是“青蛙”臉, 戲班中稱之為“Nas Yel”(“吶液”)。“吶液”一般從前額至鼻梁畫一青蛙。“吶液”臉譜常添上“豐”字。1955年來自北京的吳瓊說,“三江富祿侗戲班的丑角要在鼻子上面畫一只螞拐,兩頰上各寫一個豐收的豐字。”[13]侗戲丑角以青蛙圖形勾面,并面頰上寫上“豐”字,這一傳統丑角臉譜在貴州的侗寨戲班中仍多有繼承。如劇目《三郎》中的兩個丑角黃渾和包波,在前額到鼻梁間都畫上青蛙,臉頰上還畫了蛇,寫上“豐”字。其中包波留白較多,著色稍淡(如圖5)。更有意味的是,這一做了夸張的藝術處理青蛙圖還印在丑角包波的戲裝上(如圖6)。這些都與正角一般穿侗族自己制作的侗布生活裝形成了鮮明的對比。

村落演員都沒有經過專業的訓練,故沒有受到多少程式的約束,一個臉妝就是一次具有創作意義的“臉譜”,一個演員有一個演員的做法,一個戲班有一個戲班的理解,一個村落有一個村落的踐行方式與理念。從方暨申先生“一亮相, 一扭身”[14]到桂梅女士的“步履輕盈,動作靈活,插科打渾,嬉謔成趣”[15],從方曉慧的“丑角在音樂過門中臀部向左、右各擺動一次,然后雙腳起一小跳步。”[16]到李瑞岐先生的“丑角用墨水或黑灰火沾油在臉上點些黑點,或畫上幾條白道。”[9]225這是他們在不同的村落中看到的丑角的表演和裝扮,透露出丑角表演現場生成的質樸與豐富。

丑角為侗戲注入表演的因子,為侗戲增添了幾分戲的意味。“戲劇是動作的藝術,動作是表演的靈魂。”[17]但并不是說侗戲通過自由的少有程式化約束的丑角表演,達到很高的境界,直至目前,它還屬于初民的戲劇。芬蘭人類學家、藝術理論家希爾恩說:“戲劇藝術,作為一種完美意義的文學劇本,只可能是文化高度進步的產物,并且被許多美學家看作是所有藝術形式中最后的形式,然而當我們涉及原始部族的產品時,我們應該采取一種比較低的標準。”[18]如果我們把侗戲丑角與漢族戲劇的丑角一起比較,其藝術性乃至表演性都是粗糙的。從整個劇種來說,難以稱得上是“文化高度進步的產物”。 可是粗糙和質樸的丑角主要支撐了侗戲中表演的一維。

四、循環與超越中的侗戲腳色

侗戲是一種典型的歌戲,是通過正角與丑角實現歌與戲的和融。如果說侗戲是漢族戲劇文化與侗族本土歌謠碰撞、交融、纏繞而孕育的一個極具生命力的藝術混血兒,是“柔性的力量”[19]使然,那么說得更為精準更為恰當一些,它是漢族戲劇源遠流長的丑角文化與源遠流長的侗族歌謠的碰撞、交融、纏繞而孕育的結果。侗戲中的正角和丑角是極有意味的矛盾體,在內涵上,主要體現在美丑標準分明,善惡界限清晰,其中正角是美的標識,丑角則是丑的代名詞。在媒介上,正角的戲臺呈現主要是歌的炫張,而丑角的舞臺展現主要是動作裝扮的凸顯。

極有意義的是,侗戲中的這兩個腳色演繹著侗戲文化中封閉又開放、循環又超越的地方戲劇路徑。首先是正角,它高揚的是侗族的歌謠文化,使得侗戲回歸到最為久遠的歌唱傳統中,在此層面上侗戲是一種較為封閉的“歌戲”,是典型“歌演故事”。作為戲中主要腳色的正角有了“最不講究表演性”以及“舒緩柔和的沖突悖論”[20]的理性評價,侗戲陷入了“歌”的泥沼,造成了侗戲在形體表演上的缺欠。更有甚者,以至于很多的琵琶歌本就是侗戲的劇本,侗戲主要在“歌”的封閉中進行循環。在侗族的戲臺上,通過正角的“唱”,戲民體驗的是生活式的對歌。

而多為侗戲中配角的丑角,構建了侗戲文化中的另外一極,實現了“歌”文化的開放與超越。它主要是與漢族的戲劇文化進行融合、對接、碰撞,這種融合、對接、碰撞主要是與漢族戲劇文化中的丑角進行的,使得侗族歌謠吸收、消化漢族的丑角文化之際,鋪設了侗族之歌向侗族之戲邁進的道路,初民的侗戲由此誕生,并因之而發展、壯大,成為了侗族地區影響深遠意義重大的文化事項,也成長為西南地區少數民族戲劇中生命極為強大的古典村落戲劇。其中不可遺忘的是漢族的丑角文化在侗族的封閉的傳統歌謠文化圈上劃開了一道口子,使得中國戲劇中歷史最為悠久積淀最為豐富的丑角文化置入侗族文化中歷史最為悠久積淀最為豐富的歌謠文化,由此一個弱小的中國邊地少數民族有了自己的戲劇,并能較為茁壯地成長。從歌到戲,是侗族文化發展史上具有里程意義的事項,標志著侗族文化發展到“更高”水平,侗族由此列入“成熟”民族之列。這種發展和超越,丑角功不可沒。

從“正之歌”到“丑之演”,侗戲中這兩個極有意義的腳色,在戲臺上互融共生,演繹著地方少數民族戲劇的復雜性和豐富性。“正之歌”使得侗戲有了強大的本土傳統文化的支撐,也迎合了侗族“愛歌如命”的文化傳統和審美習慣,自然為侗戲的生長提供強大的民俗基礎。“丑之演”則主要與“戲”對接,凸顯表演的意味,是對“正之歌”的“歌演故事”的超越,走向“舞演故事”,最后中和地生發“歌舞演故事”。侗戲作為侗族最為年輕的藝術門類,也是侗族文化中最為龐大的藝術綜合體,其包含的文化現象紛繁復雜。篇幅原因,在此,僅以此視角闡釋腳色在侗戲文化建構的內在理路,詮釋學界共識的一個封閉的“更”(侗族),在戲劇文化中封閉又開放、循環又超越的文化路徑和民間智慧。

總的說來,侗戲腳色是素樸的粗糙的,可是這也許是侗戲的活力一個重要來源。陳白塵所說的“京劇一方面把多年積累的唱腔和表演藝術發展到爛熟的程度,一方面卻使戲劇的文學性和思想內容大大貧困化。”[21]中國傳統戲劇內容陳腐,形式僵化,使其日見衰落禿敗。解決這中國戲劇的致命癥結,是時代的呼喚也是人民的期待。在“文化走出去”的國家文化戰略中,如何在“粗糙”中建立文化自信,也許是民間文化研究中值得關注的一個方面。

參考文獻:

[1] 解玉峰.“腳色制”作為中國戲劇結構體制的根本性意義[J].文藝研究,2006(05).

[2] 黃守斌.侗戲丑角研究[D].昆明:云南大學,2015.

[3] 劉斯奇.侗戲的啟示[C]//方鶴春.中國少數民族戲劇研究論文集.沈陽:遼寧民族出版社,1997:329-330.

[4] 黃守斌.戲臺行歌——侗戲語言藝術特征[J].遵義師范學院學報,2009(05).

[5] 王勝先.侗族文化史料·第三卷(內部資料)[M].1987:95.

[6] 吳浩.侗族民間劇論《戲師傳》[J].民族藝術,1990(03).

[7] 張勇.侗戲應走自己發展之路[J].貴州民族研究,1992(04).

[8] 張澤忠.侗族民間文化審美論[M].南寧:廣西人民出版社,1994.

[9] 李瑞岐.貴州侗戲[M].貴陽:貴州民族出版社,1989.

[10] 周恒山.堅持辯證否定觀大膽推進侗戲的改革[J].黔東南民族師專學報,1996(03).

[11] 《貴州劇作》編輯組.貴州劇作[J].1990(01-02).

[12] 王穎泰.20世紀貴州戲劇文學史[M].貴陽:貴州民族出版社,2000:83.

[13] 吳瓊.侗劇調查札記[C]//中國戲劇出版社編輯部.少數民族戲劇研究.北京:中國戲劇出版社,1963:180.

[14] 方暨申.侗戲[C]//中國少數民族戲曲研究資料選編. 北京:中國戲曲志編輯部.1984:117.

[15] 桂梅.布依戲侗戲藝術特征探微[J].貴州民族研究,1992(01).

[16] 方曉慧.侗戲傳統導表演藝術及其發展趨勢[C]//方鶴春.中國少數民族戲劇研究論文集.沈陽:遼寧民族出版社,1997:319.

[17] 克雷.論劇場藝術[M].李醒,譯.北京:文化藝術出版社,1986:2.

[18] 朱狄.藝術的起源[M].北京:中國社會科學出版社,1982:177-178.

[19] 周帆,黃守斌.侗戲:柔性的力量[M].文藝研究,2011(11).

[20] 黃守斌.戲劇情節的發生與族性[J].遵義師范學院學報,2011(04).

[21] 陳白塵,董健.中國現代戲劇史稿[M].北京:中國戲劇出版社,1989:5.