清末民初演說意識的嬗變

肖海薇

[摘要]清末民初的演說意識受益于福澤諭吉倡導的“著書立說”主張影響,與英文Speech語義翻譯有直接關系。此種演說意識的形成,首先不是詞語的引進,而是詞義的辨析。演說意識的嬗變對中國近代白話文學傾向和報章“新文體”產生深遠影響。

[關鍵詞]清末民初;演說

[中圖分類號]K251[文獻標識碼]A[文章編號]1000-3541(2017)02-0039-05

演說是清末民初的一個熱點詞,在當時的報紙雜志和小說戲劇等文學樣態中頻繁現身,其頻繁使用程度和人們的重視程度,此前沒有,此后恐怕也不會再有了。演說的勃興和引起的熱議具有鮮明的時代特點,某種程度上可以說是清末民初特定文化傾向的標記。在有關當時的戲劇、小說研究中,常有學者以演說為切入口進行專門探討,多有創見[1];但對演說意識的嬗變和現代語義生成等進行具體研究,還顯得有些薄弱。本文擬以此為出發點,對演說在清末民初這個重要歷史節點上怎樣從古今中外的意識碰撞中逐漸被人識別、體認,以及接納和影響等做一些具體辨析。

一

演說一詞,中國古代早已存在,一般有兩種含義:一是指“引申闡述”,二是指“講說”。比如,“下文更將此九類而演說之”,其中的“演說”就是“引申闡述”之意;而 “隨汝所問,我當為汝一一演說”,指的則是“講說”[2]。但就總體而言,古代漢語中的演說,還不是一個意義凝固的詞,它的語義來自“演”與“說”兩個詞意義的疊加。《漢語大字典》解釋:“演,長流也。一曰水名。從水,寅聲。”段玉裁注:“演之言,引也,故為長遠之流。”《說文》上稱:“說,釋也,從言,兌聲。一曰談說。”段注云:“說釋者,開解之意。”由此可見,“通過語流進行引申、鋪陳、解說”是演說詞義的基本由來[3]。

“演”與“說”的“引申闡說”之意,在兩漢佛教傳入中土時,意向顯得更為切實,結構也更加穩固。佛家說經“必須說理明達有據,辭義清晰易辨,必要時須用手勢或姿態加以輔助說明”,此亦被稱為演說[4]。自從演說披上袈裟,作為梵語nirdes/a和巴利語niddesa的漢譯后,就成為中古時期一個常用詞。對此,趙樸初有較為具體的說明:

高僧說法,也稱“演說”。如《晉書·姚興載記上》記載:后秦國主姚興曾率眾沙門至逍遙園澄玄堂去恭聽當時的譯經大師鳩摩羅什“演說佛經”。僧人講經蔚然成風,逐漸面向社會大眾,又形成了一種通俗的講經方式——“俗講”。后演化成就某一個專門問題向廣大聽眾發表見解,闡明事理,稱為“演說”。[5]

那么,中國近代演說意識的崛起,是不是對“闡述”“解說”和“說法”“俗講”理路的直接承襲呢?恐怕并不這樣簡單。因為從“演”與“說”的古義,到俗講意識的形成,在中國文化傳統中,演說意念始終與“解釋”“說明”聯系更緊密,意義更側重于“說”。比如近代民間藝人表演說唱時,亦可稱為演說。《老殘游記》第二回:“這說鼓書本是山東鄉下的土調,用一面鼓,兩片梨花簡,名叫‘梨花大鼓,演說些前人的故事。”[5]說鼓書就是說書,“演說”用在這里,本意在于說明說鼓書是一種什么樣的藝術形式。這樣的演說意念與清末民初崛起并被普遍接受的那種為推進某種社會意圖而采取的宣教手段還有一些差別,也與我們要研究的演說意識有一定距離。問題不在于演說“前人的故事”,還是演說“現實的故事”,而在于“演說”是否可以獨立存在,用“演說”做什么。從這個意義上說,近代演說意識的崛起是與外來影響有關系的,特別是與近代日本演說意識的介紹有直接關聯。

明治維新時期,演說在日本風行一時。那么,日本是如何理解演說的詞義的?《大漢和辭典》做出如下解釋:

演説,①道理や意見等をのべておくこと。《書·洪範九夀·疏》更將此九類而演説(周書熊安生傳)一一演説。(古杭夢遊録)說話有四家:說經,謂演説佛書。②公衆の前に立って意見を述べること。主義、主張等を吐露して衆人に聞かせること。演舌。[6]

顯然,《大漢和辭典》演說詞條的第一個義項,照抄照搬《詞源》中的引例。“《大漢和》所收的漢字,以我國《康熙字典》為主要依據,并參照了《說文解字》《玉篇》《廣韻》《集韻》《字匯》《正字通》《中華大字典》等字數和韻書”,“所收詞目主要是作者直接從我國的經史子集中收錄的,同時也參考了我國的《辭源》《辭通》《辭海》《國語辭典》等著名辭書”[7]。毫無疑問,在“以中國為師”的古代日本,“演說”的“能指”(詞形)是經由中國傳入日本的,問題是作為它的“所指”(意義)究竟什么時候傳入日本?又是否如《大漢和辭典》解釋的那樣完全照抄照搬中國古代演說的意涵呢?據沈國威(2008年)研究,在中日兩國文化交往中,“日譯漢”最活躍時期是16世紀到19世紀中葉,在“這二百多年間,又可以細分為兩期:第一期是耶穌會創制的新詞、譯詞,它們主要通過他們的譯述和同時代的中國士子的著述(即前期漢譯西書)傳入日本,為日語所吸收。第二期可以從1807年新傳教士馬禮遜登陸廣州算起,新教傳教士創制的新詞、譯詞,主要通過漢譯西書、英華辭典等(即后期漢譯西書)傳入日本”[8]。雖然我們還沒有足夠的證據證明“演說”的“能指”具體以何種文本形式傳入日本,但有一點可以肯定,早在江戶時代(1600—1867年),“演說”這個詞語就已為日本漢學家所使用了。盡管近代之初,日語流行的演說詞義與中國古代演說詞義區別不大,但在具體使用過程中,特別是在明治維新的歷史背景下,演說的社會價值卻被重新發現,或者說是被賦予新意涵。這也就是說,在中日兩國文化語境中,盡管演說的“能指”差別不大,但“所指”卻大有不同。學界一般認為,日本文化背景中的“演說”新意獲取“與福澤諭吉有關”。日本學者杉本っとむ認為:“因福澤諭吉而有名的詞語有‘演說以及‘接吻、‘裁判所。這些詞全部都是江戶蘭學者和長崎翻譯家們苦心創造的新詞。”[9]之所以稱“演說”為新詞,不僅因為它特殊的“漢語詞”身份,還在于福澤諭吉對它的語義做出新的詮釋。在1872年(明治五年)發表的《勸學篇》第十二篇《論提倡演說》中,他這樣說:

演說一語,英文叫作“Speech”,就是集合許多人講話,即席把自己的思想傳達給他們聽的一種方法。[10]

在文章中,他還進一步補充說:

我國自古沒有聽說有過這種方法,只有寺院里的說法和演說差不多。在西洋各國,演說極為盛行,上自政府的議院、學者的集會、商人的公司、市民的集聚,下至冠婚喪祭、開店開業等瑣細的事情,只要有十個人以上集合在一起,就一定有人說明集會的主旨,或發表個人生平的見解,或敘述當時的感想,養成當眾發表意見的風氣。這種方法的重要性,實已無待贅言。例如現在世界上有所謂議院之說,議院開會時,如不先有講演的方法,則雖有議院,也不能起到什么作用。[10]

這里已經說得很明白了,福澤諭吉所說的“演說”,是英文Speech的翻譯,“演說”只是借用漢語的字形而已。雖然“寺院里的說法和演說差不多”,但它已不是“說法”“講經”“闡發”“解說”等所能概括的,它已成為日本明治時期集會、議事的重要手段,“說明主旨”“發表見解”“敘述感想”才是它現代的意向所在。福澤諭吉不僅用漢語詞“演說”翻譯英文 speech,還身體力行將這一新見解和新主張付諸實踐。1858年,他在江戶時代一所規模很小的傳播西洋自然科學的“蘭學塾”的基礎上創建慶應義塾大學。1863年,他又把“蘭學塾”變為用英語研究西洋文化的“英學塾”,1868年命名為慶應義塾大學。1875年,他創建“三田演說館”,率先開啟日本演說西方學術的新風氣。在《勸學篇》中,他反復強調,學者“須博覽群書,著書立說,與人交談,或發表意見”,“借交談交換知識,并以著書和演說為傳播知識的方法”[10]。在福澤諭吉的倡導下,這種演說風氣在日本驟然興起,并在社會各個領域引起巨大反響。

很顯然,清末民初在中國得到士紳首肯的演說風潮,受益于福澤諭吉的啟示,是英文Speech的語義翻譯和“著書立說”意識影響所致。此種演說意識掙脫以往街談巷議意識的羈絆,一躍而成為時代意識的翹楚。

二

對于清末民初演說意識的崛起,陳平原認為得風氣之先者是 “明治思想家福澤諭吉;而近代中國演說風氣的形成,則康梁師徒大有貢獻”[1]。確實如此,“演說”的“出口轉內銷”,與梁啟超等維新人士的大力倡導和身體力行有直接關系。

梁啟超流亡日本期間,曾與日本“憲政之神”犬養毅,以及“西學先鋒”福澤諭吉私交甚密,并對他們的維新變革主張推崇有加,這對他日后形成的變革中國社會的思想多有影響。在《文明普及之法》中,梁啟超直言不諱,幾乎重述福澤諭吉的觀點:

犬養木堂語余曰:“日本維新以來,文明普及之法有三:一曰學校,二曰報紙,三曰演說。大抵國民識字多者,當利用報紙,國民識字少者,當利用演說。”日本演說之風創于福澤諭吉氏。(按:福澤諭吉氏日本西學第一先鋒也,為一時之泰斗。)在其所設慶應義塾開之當時自為怪物云。此后有嚶鳴社者,專以演說為事,風氣既開。今日凡有聚會,無不演說者矣。雖至數人相集?飲,亦必有起演者。斯實助文明進化一大力也。[11]

對于“‘演說的新觀念源于日本”,晚清新聞媒體亦多有評述。《申報》1903年9月17日《演說篇》認為:“演說蓋取法東瀛也,蓋欲法東瀛人士之演說以啟迪我華人也。”《申報》1903年8月31日在《記客述浦左演說肇禍事》中說得似乎更加具體:“古無演說之名,自北周令熊安生至賓館演說《周禮》,咸究根本,演說二字始見于史書。日本師之,凡舉一事,必先當眾演說,以發明其意旨。中國拳匪亂后,朝廷百度惟新,詔下各省有志少年,赴日本留學,歸則凡事醉心日本,日以演說鼓動人心,其滬上之演說于張氏味莼園者為最著名,大抵科諢兼施無殊演劇,笑罵交作,有類說書。”[12]雖然“演說二字始見于史書”“日本師之”的說法,不排除是文人掉書袋、“老子曾經闊”的意識反應,但“演說”一詞在清末逆輸回國也是事實。怎樣讓古已有之的“演說”脫去舊時衣冠,換上時代新裝,在中國比之于日本,不能不多一些周折。如果說在日本,新演說意識的形成首先經由新詞語的譯介而達成;那么在中國,新演說意識的形成,首先不是詞語的譯介,而是詞義的辨析。

通過檢索《晚清期刊全文數據庫(1833—1911)》我們發現,“演說”一詞最早出現在1896年《時務報》古城貞吉翻譯的“東文報譯”上,標題是《英前相虞翁演說(譯日本新報西十月廿一日)》。古城貞吉是日本明治時期著名的中國文學史家,他曾“主持‘東文報譯欄目56冊(期),發表譯文600多篇,共計34萬余字”[13]。在“東文報譯”和“英文報譯”兩個欄目上,古城貞吉共翻譯10篇演說文。這些演說文基本上是世界政治情形和商業情形的介紹,演說者均是英、美、德、日等國的國王、首腦、大臣或名士。從演說文的標題上,我們看到“演說”有從動詞向名詞轉化的趨向。如“英相演說籌畫中國情形”(《時務報》1898年第58期),“新報主筆某君演說俄國情形”(《時務報》1898年第60期),“大隈伯演說于商業公所”(《時務報》1897年30期)等,這些“演說”都是被當作動詞使用的,而且可以帶賓語或補語。如前所述,中國古代“演說”,不管是演說佛經還是演說故事,“演說”也從來都是被當作動詞使用的,如果僅從這一點來分析,古代的“演說”與現代的“新演說”還真的難以區分。但在古城貞吉翻譯的演說文中,我們還發現有相當一部分的“演說”是被當作名詞來使用的。如“英前相虞翁演說”“德皇演說”“理財學會演說”“美國總統演說”“英國殖民大臣演說”等。在這里,“演說”雖然還留有動詞的意味,但卻已經顯露出明顯的名詞化傾向,“演說”不再僅指代一種動作、一種行為,而且可以指代一種事物、一種現象。我們在前文已指出,當“新演說”從日本“出口轉內銷”時,盡管“能指”基本相同,但“所指”卻不完全一樣。當初人們主要想表達的是用“演說”做什么,后來人們意識到“演說”還可以是什么。當人們把“演說”做動詞使用時,是一種社會行為;當人們把“演說”做名詞使用時,則是一種新文體(有關問題在下文討論),這種名詞化的演說,在清末民初代表的是一種新事物,且在一定程度上反映當時演說意念的主導傾向。這種傾向在中國古代沒有,在中國當代也不多見,卻是清末民初的一道獨特風景。

1905年,一篇《論某省改宣講為演說之宜仿行》的文章,還講到圣諭宣講與演說的關系問題:

吾國從來雖無演說之實,己非無演說之名。定律地方官,每逢朔望,嘗有宣讀圣諭、講述律例者,至今雖早視為具文,而各地善堂之講演善書,至今猶遵奉。若舊其意,無非補教育之不及。舉鄉愚、村民而盡引之使善,則猶演說之旨也。其所以裨益治化者,寗謂淺鮮。昔法自當效法之,而仿則之者也,而胡為不以彼易此,成斯莫大之美舉。

今者某省紳士,稟請大吏,將宣講改為演說。每當人登壇,環而觀者數十百人。風氣之開,吾知其有勃然者矣。夫自西國文化東漸我沿海各省,當其衡演說之功,人莫不心知而發揮之。[14]

“今者某省紳士,稟請大吏,將宣講改為演說”,“胡為不以彼易此,成斯莫大之美舉”,道出人們希望以演說代替宣講的冀望。雖然宣講和演說同為教化的手段,但隨著社會的發展變遷,古代宣講的內容和方式都已經落伍。宣講無非“講圣諭”“講律例”“講善書”,內容乏陳;而演說則與時俱進,涉及許多新事物、新思想,是一種新風尚、新形式。“從宣講到演說,我們一方面可以看出時代蛻變的痕跡,一方面可以看出新生事物、現象的根苗”[15]。

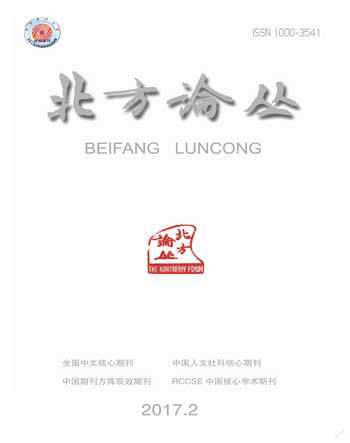

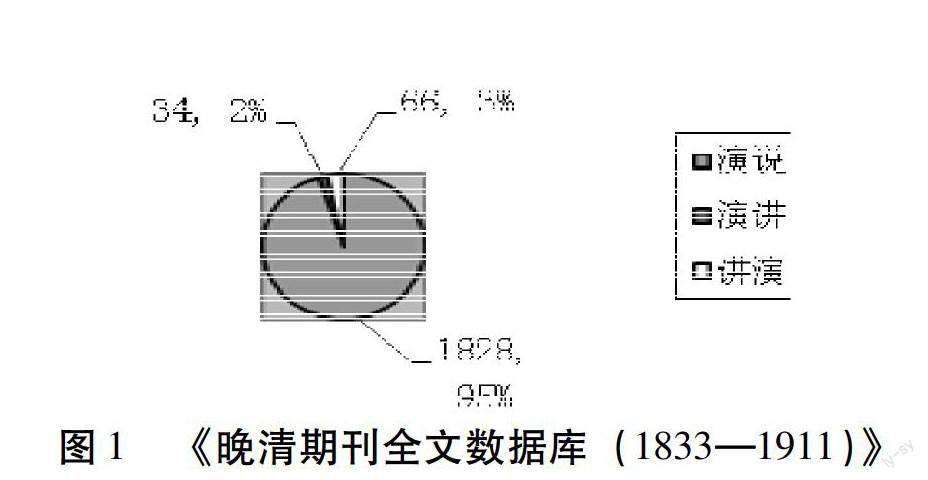

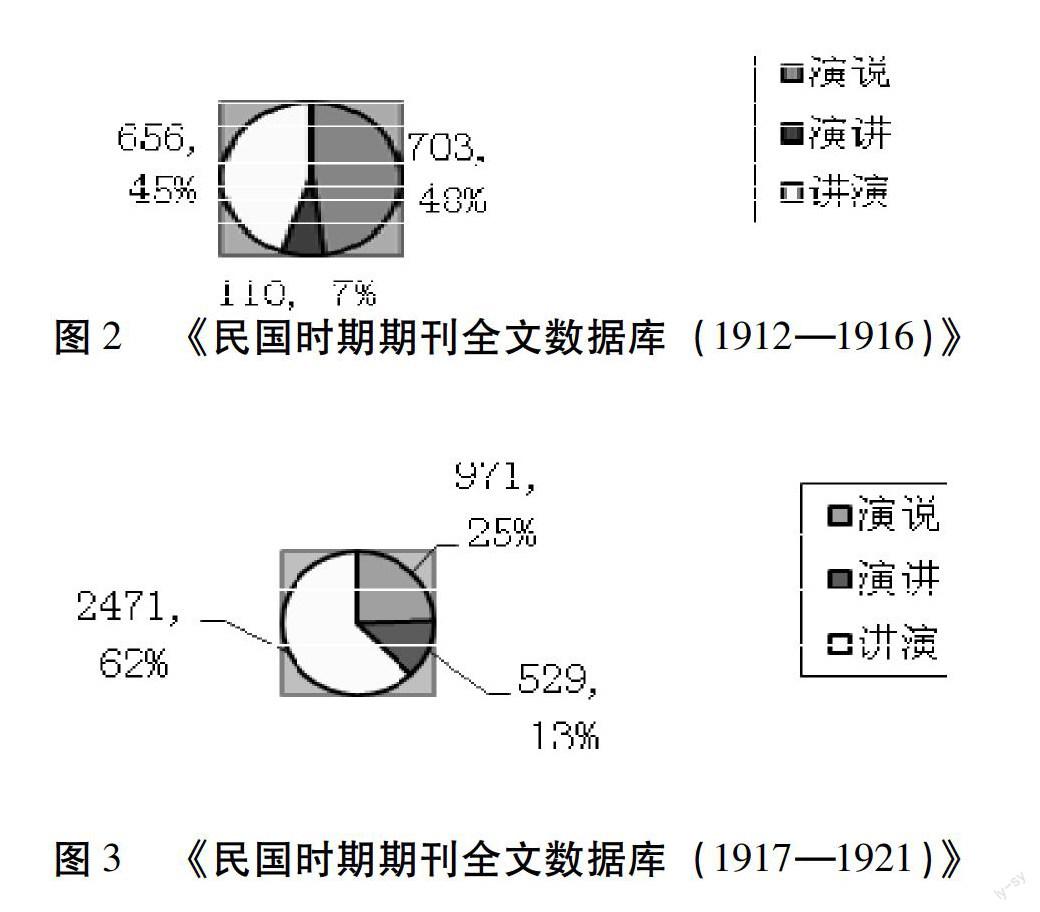

在中國近代社會,人們在使用“演說”這一概念時,還常常與“講演”“演講”混用。筆者分別以“演說”“講演”“演講”為關鍵詞,對《晚清期刊全文數據庫(1833—1911)》,以及《民國時期期刊全文數據庫(1911—1949)》進行檢索,得出圖1圖2圖3。

從圖1圖2圖3我們得知,“演說”“演講”“講演”等三個詞,在清末民初的中國語境中有一個不斷嬗變和篩選的過程。自“演說”在1896年現身《時務報》到1911年之前,是其使用頻率最高時期,而后逐年下降,但“講演”和“演講”則逐年上升。這能說明什么問題呢?《現代漢語規范用法大詞典》關于“演說”“講演”“演講”的詞義辨析透露出原委:

演講/演說辨析

同,都是動詞,都有就某個問題發表講話的意思。

異,詞義范圍大小不同。“演講”還有對聽眾講述、講解某一事物的知識的意思。“演說”沒有這種意思。

講演/演講辨析

都是動詞,都表示講述推演的意思。二者詞義極為接近,常可換用。

異,對象。“講演”可以用作講述知識方面,也可用在推演見解方面;“演講”多用于推演見解方面。[16]

“講演”“演講”的主旨在于“講述知識”“推演見解”;而“演說”卻“沒有這種意思,它只在就某個問題發表講話”。“講述知識”“推演見解”與古代“演說”的含義頗為接近,“就某個問題發表講話”卻是清末民初新演說的身份象征。這些告訴我們:清末民初崛起的演說意識與古代的演說既有聯系,也有區別,當這種新演說意識蛻蛹化蝶以后,原本與其相關的詞義則被人改用“演講”“講演”去稱謂了。1950—2014年的報刊索引顯示,“演說”“演講”“講演”等三個詞的使用量,“演講”占壓倒性多數的56%,“講演”占19%,“演說”占25%,從中也可證明我們在前文中所說的“演說”在某種程度上可以看作清末民初特定文化傾向標記之說不妄。

三

演說意識的崛起,是中國近代思想文化傾向的反應,給中國現代文化變革帶來多方面的影響。利用演說“說明主旨”“發表見解”“敘述感想”是一個方面;另一方面,作為“著書立說”的手段,“演說名詞化”給中國現代文化變遷帶來的影響也不容小覷。

中國現代精英知識分子在進行啟蒙主義宣傳時,始終要面對怎樣才能把自己的意見主張恰當準確地傳遞給普通民眾的問題。所謂“國民識字多者,當利用報紙,國民識字少者,當利用演說”,就是基于這一現實才提出來的。這也就是說演說意識的崛起,部分原因也與通俗宣教意識相關。從這個意義上說,演說意識有天然的白話傾向。1901年發行的《杭州白話報》在提到 “開通民智的辦法”時強調,演說“如同《圣諭廣訓》一般,把中國外國古來的事,現在的事,到城里鄉下,各處去講,并且要學外國教會送書的法子,把孔夫子的書演成白話,釘成薄薄的小本子,不取分文,送把人看,是第二等妙法”[17]。這里不僅告訴人們什么是演說,還告訴人們怎樣去演說,即“把孔夫子的書演成白話”。其實,它所說的“孔夫子的書”大半也是文言演成白話的意識反應,泛指“主旨”“見解”“感想”而已。正因為如此,當演說意識崛起時,白話文和白話報刊也風行一時。因為“白話報紙之在社會,得其一而失之九,遺憾尤多。濟白話之窮,舍演說莫為力也。演說者,又白話之先鋒也”[18]。于是,紛紛有人提倡“政府宜利用報館并推廣白話演說”,“日本文明開進之速度,半資報章,半資演說。上自朝廷內政……資生日用之微,無不由報紙握其樞,演說盡其力[18]。“從現有資料來看,我們知道早在1897年,就出現兩份白話報,到1900年以后,數量開始急遽增加。根據統計,從1900到1911年間,共出版111種白話報”[19]。而我們知道,此時恰恰是演說意識崛起的井噴期。之所以如此,是因為演說與白話內在傾向的一致。二者可謂一體兩面,一損俱損,一榮俱榮,演說的風行同時帶來白話文傾向的抬頭。

當把在大庭廣眾面前的演說題旨,挪移到報紙雜志上發表時,還啟動人們文章意識的蛻變。在清末民初的中國語境中,一方面這些“敘述、解釋”總是要變成白話講述;另一方面,這些“敘述、解釋”總是要寫成文字發表,所以一種新的“演義文體”逐漸走入人們的視線。創刊于1897年11月7日的《演義白話報》,是最早的一批以白話命名的報紙,且每期都刊載長篇連載白話演義體《通商原委演義》,用白話的方式講述自清康熙二十二年(1683年)臺灣歸附清王朝以來,經鴉片戰爭乃至甲午戰敗割讓臺灣的整個歷史過程。這種“演義體”的歷史言說與后來的中國白話小說,特別是白話歷史小說到底有什么文體上的聯系,還需要進行專門研究;但它無疑是中國現代最早用白話講述的故事。在中國近代,白話演義體敘事意識在文學中廣有影響。“比如,在這個時期的白話文字上,我們時常看到‘給各位演說一段白話文字看看之類的句子,寫這些白話文的人,顯然是把白話和傳統說書之類的通俗文字一體看待。白話文就好像演唱者的底本或唱本,可以做表演講說的底稿”[15]。晚清白話小說在用語和文體意識上多有演說的痕跡,可謂淵源有自。

前文我們已指出,古城貞吉在《東文報譯》上發表的“譯文”中,有大約半數的“演說”是名詞化的。這種名詞化的演說,在大庭廣眾面前實現出來是一種社會行為,在報紙雜志中呈現出來就可能是一種“新文體”。梁啟超在鼓吹演說時不遺余力,他的新文體文章更是風靡一時。梁啟超是《時務報》的主筆,它在上面發表的文章“平易暢達,時雜以偶語韻語及外國語法,縱筆所至不檢束……筆鋒常帶情感,對于讀者頗有一種魔力焉”[20]。而大凡這樣的文章都有非常濃厚的演說痕跡,比如,為人們所熟知的那段《變法通議》: “變亦變,不變亦變!變而變者,變之權操諸己,可以保國,可以保種,可以保教。不變而變者,變之權讓諸人,束縛之,馳驟之。嗚呼!則非吾之所敢言也。”[21]正統桐城派古文家寫不出這樣的文字,只有慣于演說者才不會感到這些文字有什么拖沓的毛病,因為只有這樣,才符合“平易暢達”的目的,才能有一種感人的“魔力”。這樣的文章“驚醒了許多人的迷夢”[22](p50),引領一批時代才俊接踵而起,文風為之一變。追根究底,這種新文體是與演說的倡導和演說意識的流行有關的,看一看陳天華的《獅子吼》:“噯呀!噯呀!來了!來了!甚么來了?洋人來了!洋人來了!不好了!不好了!大家都不好了!老的,少的,男的,女的,貴的,賤的,富的,貧的,做官的,讀書的,做買賣的,做手藝的,各項人等,從今以后,都是那洋人畜圈里的牛羊,鍋子里的魚肉,由他要殺就殺,要煮就煮,不能走動半分。唉!這是我們大家的死日到了。”[23](p59)這不是演說的口吻嗎?反過來說不正是演說意識的崛起,才催促這樣的新文體的誕生嗎?

至于演說中“科諢兼施無殊演劇,笑罵交作,有類說書”的傾向[12],以及這種傾向給中國近現代小說、戲劇體式帶來的影響,學界已多有探討,茲不贅。本文只是進一步提示人們,演說意識在清末民初的崛起,已滲透到社會變革的不同領域,除了其明確的社會變革意識以外,還在多個層面影響中國現代文化和文學的變革。探討“演說”詞義的嬗變和演說意識的崛起,可以讓我們從多個視角去再次窺探近現代之交的中國文化轉型。

[參考文獻]

[1]陳平原有聲的中國——“演說”與近現代中國文章變革[J].文學評論,2007(3)

[2]辭源:修訂版[K]北京:商務印書館,1996

[3]漢語大字典[K]成都:四川辭書出版社,2010

[4]丁福保佛學大詞典[K]北京:中國書店出版社,2011

[5]趙樸初俗語佛源[M]中國佛教文化研究所編天津:天津人民出版社,2008

[6][日]諸橋轍次大漢和辭典·卷七[K]大修館書店,1986

[7]于家齊,徐永真獻身《大漢和辭典》的諸橋轍次[J]辭書研究,1982(4)

[8]沈國威漢語的近代新詞與中日詞匯交流——兼論現代漢語詞匯體系的形成[J]南開語言學刊,2008(1)

[9][日]杉本っとむことばの文化史 ——日本語の起源から現代語まで[M]桜榥社,1985

[10][日]福澤諭吉勸學篇:第十二篇·論提倡演說[M]群力,譯北京:商務印書館,2009

[11]梁啟超文明普及之法[C]//清議報全編:第二十卷

[12]記客述浦左演說肇禍事[N]申報,1903-08-31

[13]陳一容古城貞吉與《時務報》“東文報譯”論略[J]歷史研究,2010(1)

[14]論某省改宣講為演說之宜仿行[N]廣益叢報,1905(83)

[15]李孝悌清末的下層社會啟蒙運動:1901—1911[M]石家莊:河北教育出版社,2001

[16]周行健,于慧邦,楊興發現代漢語規范用法大詞典[K]北京:學苑出版社,1995

[17]杭州白話報:序[N]北京新聞匯報,1901-05

[18]論政府宜利用報館并推廣白話演說[J].東方雜志,1905(8)

[19]蔡樂蘇清末民初的一百七十余種白話報刊[C]//丁守和辛亥革命時期期刊介紹北京:人民出版社,1983

[20]梁啟超清代學術概論[M]天津:天津古籍出版社,2004

[21]梁啟超變法通議·論不變法之害[N]時務報:第2冊,1896

[22]包天笑釧影樓回憶錄[M]香港:香港大華出版社,1971

[23]陳天華警世鐘·猛回頭[M]羅炳良主編北京:華夏出版社,2002

(作者系華南師范大學講師,博士研究生)[責任編輯吳井泉]