跨語言交際中“因為”的使用分布及其功能變異

劉麗艷

[摘要]在非母語者使用漢語進行論述性交際過程中,“因為”多出現在后一小句,其功能主要表現為標示“表態—說明”關系的話語連接詞。受目的語語言能力限制,非母語者為達到交際互動和語篇生成之目的,在交際中頻繁使用“因為”,使得“因為”的某些功能發生變異。用于觀點態度之后的“因為”,有一部分虛化為標界闡釋單元和話題轉換標記;還有個別在受阻話語后面出現的“因為”,虛化為界分重啟標記,用來幫助說話人快速結束受阻局面,開啟后續話語。

[關鍵詞]非母語者;因為;話語連接詞;話語標記;功能變異

[中圖分類號]H1094[文獻標識碼]A[文章編號]1000-3541(2017)02-0072-05

“因為”是現代漢語中表示因果關系的主要連詞,其意義及用法已受到廣泛關注。但綜觀已有研究,大都是針對漢母語者進行的。在非母語者使用漢語進行交際過程中,“因為”也是使用頻率較高的關聯標記。那么在非母語交際中“因為”的使用分布及功能表現是否與母語者相同?不同母語者間是否存在差異?如果存在,產生這些差異的原因何在?本文擬就以上問題進行討論。

本文從HSK(漢語水平考試)口語考試錄音庫中提取母語分別為韓國語和英語的考生錄音材料各30份,其口試分數都是4分。為研究需要,我們只選取錄音材料中第二部分回答問題內容,話語類型為論述性語篇。為對比研究需要,我們就相同話題對30位漢母語者也進行訪錄。 我們把以上錄音材料都轉寫成文字材料,基本轉寫符號如下所示:

……:轉寫者不能從錄音上確定的話語內容;

——:音節的長時延長;

—:音節的短時延長;

P: 短時停頓;

Ps:某一時段的停頓,P后的數字表示停頓的時間(以秒為單位)。

一、位置分布及使用模式

根據語料統計,在漢韓英母語者語料中,“因為”的出現次數分別為84次、64次和77次。以上數據排除“因為”作為介詞和在“是因為”中的用法。

(一)位置及分布

1前置還是后置

根據《現代漢語八百詞》,“因為”可用在前一小句,也可用在后一小句。“因為”的前后位置主要受因果配位方式影響,即因句在前、果句在后,還是果句在前、因句在后[1](p491)。這里所說的原因分句和結果分句,也包含那些沒有因果關系但具有事實——說明或觀點——闡述關系的前后分句。如果語篇中前一種配位方式占優勢,則“因為”出現在前一小句可能性較大;反之,則在后一小句出現的可能性較大。在通常情況下,當前后話語間存在因果關系時,主要以因句在前、果句在后配位,有時為了強調原因,也會把因句后置,這時“因為”必須出現;而當前后話語間存在表態—說明關系時,則以果句在前、因句在后為主。這時“因為”可隱可現[2](p57)。

在我們所考察的語料中,“因為”主要出現在后一小句中(詳見表1)。我們認為,這一位置傾向與語料的語篇類型有關。本文語料來自HSK口語考試,試題要求學生對所提問題表明觀點,說明理由。在這類以論證說明為主的語篇類型中,前后話語間主要表現為表態—說明、觀點—闡述等關系。因此,其因果配位方式主要以果句在前、因句在后為主[2](p57)。這種配位方式增加“因為”在后一小句中出現的可能性。

使用頻次及原因分析

我們知道,漢語是主從關系標記可選擇性語言,主從標記既可出現也可不出現。在表態—說明關系話語中,后置因句的“因為”可以省略[2](p58)。然而,在我們所考察的非母語者語料中,后置因句中的“因為”出現頻率很高,在英韓兩母語者語料中都超過70%,很少被省略。

我們認為,非母語者在“表態—說明”類語篇中之所以頻繁使用“因為”,其動因主要表現在以下兩個方面:

(1)人際互動需要。 在表態—說明類語篇中,說話人主要交際意圖在于表達觀點,闡述理由,最終使聽話人同意自己的觀點。成熟的漢母語使用者,從表達觀點到闡述理由,前后話語間關系清晰明確,即便不使用“因為”,說話人也會相信聽話人能體會和理解前后話語間關系。但在非母語者交際中,由于說話人語言能力有限,在客觀上所述話語信息之間關聯不足,主觀上對自己的表達及表達效果缺乏自信,因此,更依賴形式標記對話語間關系予以明示,提醒聽話人,并把聽話人注意力吸引到后面所闡述的重要內容上,以此達到與聽話人的人際互動。

(2)語篇生成的需要。在表態—說明類話語中,“觀點—闡述”是構成語篇基本框架的主線,但并非所有話語信息都必須依此線索生成、推進,應根據交際實際需要,推進話題、生成語篇。但非母語者由于語言能力限制,他們在信息組織和話題推進方式上趨于單一,缺乏變通。由此“觀點—闡述”這一主線便成為語篇中各個信息生成和建構最重要的方式,形成“我認為A,因為B”“我說A,因為B”“我做A,因為B”等話語模式,由此,提高“因為”的使用頻率,例如:

例1:這個(P)這個行為覺得太沒負責任了。(P)因為這都是自己的事,自己的東西應該自己來管理,自己來負責。(韓)(我認為A,因為B。)

例2:有時候,在一個沙漠里面是有一點危險,因為在里面有好多這個—劇毒蛇,還有蟲子。(英)(我說A,因為B。)

例3:但是我看到糖葫蘆的時候,我想吃這個糖葫蘆,因為我能感覺到老北京的風味兒。(韓)(我做A,因為B。)

(二)使用模式

1 三種基本使用模式

漢語因果復句關聯標記主要表現為以下三種常規模式[3](p411):

A式:居中粘接式:

A1:因句, g-果句(g=所以、 因此、 因而、 以致、 于是),如例四:

例4:意符和記號都是屬于語素這個層次的字符,所以語素一音節文字這個名稱對早期和晚期的漢字都適用。[3](p411)

A2:果句,g-因句(g=because, as, since, for),如例五:

例5:這樣的怪異名師還是少點好,因為他們在間接地給學生增加負擔。[3](p411)

B式:居端依賴式:g-因句, 果句(g=因為、由于)。如例六:

例6:因為有人的存在,這個世界才成為我的世界。[3](p411)

C式:前后配套式:g1 -因句, g2 -果句 (g1 =因為,由于;g2 =所以、因而、于是、因此、以致)。如例七:

例7:因為性子靜的人不容易感到煩躁,所以努力學習對他們來說也就沒有這么痛苦了。[3](p411)

受語言類型影響,不同語序類型的語言在因果復句關聯標記模式使用上也存在差異。B式和C式傾向于VO型語言, A式傾向于OV型語言[3](p413)。

2非母語者語料中“因為”的使用模式及原因分析

根據本文語料統計,英、韓母語者在“因為”使用模式上呈如下分布(見表2)。

從以上數據我們發現:

(1)A式在英、韓母語者語料中都是強勢使用模式;

(2)B式在韓母語者語料中出現頻次最低,僅1次;而英母語者語料中則有10次;

(3)C式在英、韓母語者語料中都有出現,但頻次都不高。

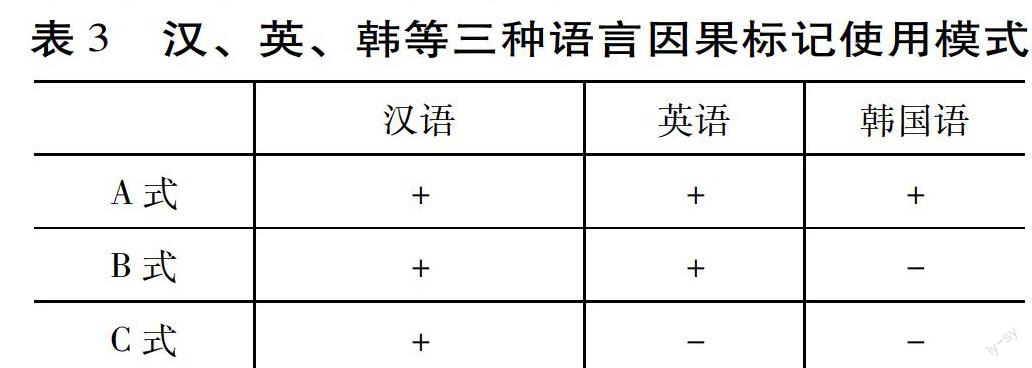

以上分布特征與漢、英、韓等三種語言類型的影響有關。漢語中因果復句關聯標記三種模式都有使用,屬于模式齊全型語言[3](p412)。而韓國語(OV型語言)中只使用A式,不使用B式和C式,英語(VO型語言)中A式和B式都使用,但不使用C式(詳見表3)。

類型學語言學家將那些具有普遍性的、在大多數語言中均出現的結構和特征, 看成是無標記的;而將那些某種語言所特有的或只在少數語言中出現的結構和特征視為有標記的[4]( p82)。

A式是漢、英、韓等三種語言的共有模式,對于英、韓母語者來說,是無標記性結構。根據Hyltenstam標記性與遷移的假設,當相應的L2(第二語言)結構有標記性時, 學習者會遷移L1非標記性結構;當相應的L2結構無標記性時,學習者會拒絕遷移L1的標記性結構[4](p83)。因此,英、韓母語者都傾向于使用無標記性A式結構。再加上“表態—說明”類語篇類型的傳信需要,使得A式成為英韓母語者語料中強勢使用模式,其使用頻次都超過70%。

與A式相比,B式是完全不同的使用模式。尤其是對于韓母語者而言,是標記性很強的使用結構。根據Hyltenstam假說,當相應的L2(第二語言)結構無標記性時, 學習者會拒絕遷移L1(說話人母語)的標記性結構[4](p82)。因此,韓母語者更傾向使用無標記A式結構,而回避使用B式有標記結構。在我們的韓母語者語料中,B式僅出現一例。

在英語和韓語中一般都不使用C式, 但在我們的語料中卻都有C式出現(雖然使用頻次并不高)。這是為什么呢?根據二語習得的標記理論,無標記的規則或標記性較弱的規則容易或較早被習得。從形式上來看,C式其實是A式和B式的雜糅,對于英、韓母語者來說,就是在無標記結構A式基礎上,再加上B式。與B式相比,C式的標記性會弱一些,因此,也較容易為非母語者所接受。

隨著漢語口語能力的提高,漢語作為目的語對非母語者語用習慣的影響也會越來越大。我們從HSK口語考試語料中,又選取30份成績為3分的韓母語考生語料,與4分語料進行對比考察發現,在3分韓母語者語料中,B式出現頻次為0,而C式的使用頻次在3分語料中也明顯低于4分語料。

二、“因為”的功能及其變異

在非母語者交際中,“因為”的功能主要表現在以下方面:

(一)作為因果連詞,標示因果關系

作為因果連詞,標示因果關系是“因為”最基本的功能。但在本語料中,由于受“表態—說明”類語篇制約,該功能所占比例并不大。在韓母語者語料中出現9次,占總數的141%;在英母語者語料中出現16次,占總數的208%。

漢語中事件的時間順序能夠成為確認因果邏輯關系的一種手段。受語言經濟性原則制約,人們常常在時間先后關系十分明確的句子中省略原因小句標記;反之,則不能省略[2](p57)。在英、韓母語者語料中,前后小句無論有沒有明顯的時間先后順序,說話人都會使用原因標記“因為”,例如:

例8:我是(P2)去年(P2)寒(P2)我是去年冬天的時候來到中國的。因為剛到(P1)中國,我對中國的很多食品都不習慣,(P2)覺得很難吃,吃不了。(韓)

例9:比如說我以前的時候,媽媽常常批評我不能做飯。因為我在學習的時候,她沒有教我做飯,所以長大以后也很懶著做飯或者不知道怎么做。(韓)

例10:在我的國家我們現在還沒有我們現在有出現的人口的問題,特別是老歲化的,我想對這個問題政府應該幫助人,額比如說如果他們有保險的話也可以幫助他們。恩……啊……因為我的專業是政治學,我就想對這個問題政治應該有權利就能幫助人。(英)

例11:以前在農村家庭生的孩子比較多就是因為在農村需要的勞動者比較多,但是現在,因為我們已經城市化了,而且農村已經現代化了,所以,不必須要生那么多孩子。(英)

在例8中,“剛到中國”從時間上來看明顯先于“對中國的很多食品都不習慣”的結果。例九中,“在學習的時候……”也明顯早于“長大以后……”。而在例10和例11中,前后小句的時間順序則沒有那么明顯。

這里“因為”的使用除了能“明確、突出P作為‘話語中談到的一個事件的原因的身份”以外[5](p227),還發揮重要的語用功能。從語篇銜接來看,使用“因為”,可以把前后兩個小句以因果關系緊密連接在一起,同時,也使因果表述話語串從前面的話語內容得以自然過渡,使整個篇章緊湊自然。如例8中,前面話語信息“剛到中國”與后面的“對中國的很多食品都不習慣”之間雖然有較為明顯的時間先后關系,但卻沒有必然的因果關聯。“因為”的使用,就把它們以因果關系連接在一起,凸顯這一語義關聯。

從信息傳遞來看,在非母語者使用漢語進行論述性過程中,最大的問題就是所述信息間缺乏內在關聯或關聯不足。“因為”的使用可以加強前后信息間的關聯性,明確主次信息地位,調整信息分布。在例9中,前面信息“媽媽常常批評我不能做飯”與后面的“我在學習的時候她沒有教我做飯”之間缺乏內在關聯性,如果不使用“因為”,會給人很突兀的感覺。“因為”的使用,明確“我在學習的時候她沒有教我做飯”作為次要信息的地位,而后面主要信息“所以長大以后也很懶著做飯或者不知道怎么做”則與“媽媽常常批評我不能做飯”具有內在關聯。

(二)作為話語關系連接詞,標示表態—說明關系,開啟闡釋

在“表態—說明”類語篇中,說話人常常在表明態度、確定觀點之后,對其理由進行闡釋說明。具體表現為“觀點/態度+因為+……(說明/闡述/解釋)”。這里“因為”作為話語關系連接詞把說話人的觀點態度和后面的說明論述連接在一起,既標示表態—說明關系,又開啟后續論述內容。該功能在本文語料中分布最為廣泛。在韓母語者語料中出現45次,占總數703%;在英母語者語料中出現58次,占總數753%。

用于該功能的“因為”,其后續話語通常是對前面觀點態度的詳述、說明、解釋等。其統轄范圍可以是一個小句,如例12和例13;也可以是由幾個小句組成的話語串,如例14,有時“因為”甚至可以統轄其后整個闡述段落(受篇幅所限,例句略掉)。

例12:我覺得中國的牛肉面跟韓國的牛肉面有一點P1區別。因為,中國的牛肉面P1有了香菜和一些額跟韓國人吃的P1東西、不相似的P4東西。(韓)(詳述)

例13:第一次吃麻辣香鍋的時候呢,我很吃驚了。因為一邊很辣,一邊可以很享、可以享受很多菜。(韓)(解釋)

例14:這樣連衣服都不洗,給父母來洗,什么去,或者送到洗衣服店去洗,這個(P)這個行為覺得太沒負責任了。(P)因為這都是自己的事,自己的東西應該自己來管理,自己來負責。但、而、但是自己都沒有來管理而P1負責這個東西。應該P2應該P1太P1沒責任了。(韓)(說明)

(三)作為話語標記

1 標界闡釋單元

用于觀點態度之后的“因為”,在非母語者交際過程中也發生一些功能上的變異。在語料中我們發現,“因為”后面常常會有其他具有相同意義功能的詞語或結構同現,這時“因為”更像一個冗余成分,例如:

例15:我最愛吃的小食品是P是甜的東西。比如冰激凌、巧克力、糖這類的。因為我、我喜歡這樣的甜的東西的原因是:(嗯) (吸鼻子)我有的時候很寂,很P1心情不好,我心情不好。(韓)

例16:嗯—這我最喜歡的小食品是一種韓國的辣年糕。嗯這個味道是有甜有辣。因為我喜歡吃這個食品是因為這里有甜的像我嗯回憶美好的事情。(韓)

在例15中,用于觀點表態內容后面的“因為”與它后面的“……的原因是”意義功能相同;而在例16中“因為”與后面的“……是因為”在意義功能也一樣。

我們認為,這時“因為” 的功能已經虛化,其身份已經從一個連接觀點和闡述內容的話語關系連接詞虛化為一個用來標界闡述話語單元的程序性標記,即以“因為”為界,后面的話語單元都是用來對前面觀點態度的闡釋。

2 語篇銜接—轉換話題

用于觀點態度之后的“因為”,有時緊隨其后的話語內容并不是對前面觀點態度的闡釋說明,而是開啟下一個相關話題,例如:

例17:現在開始回答第二個問題。嗯我覺得洗衣服啊洗衣服P2要自己洗。因為,我在韓國的時候不懂,還沒來中國留學的時候,都是爸爸媽媽為我、幫我洗了,或者用洗衣機洗。(韓)

例18:現在我回答第一個問、問題。我最喜歡的就是中國的麻辣燙,因為麻辣燙就是四川菜。嗯,四川菜的小P2食品,(P)嗯,麻辣燙是很辣的。(英)

在例17中,“因為”之后敘述自己來中國留學之前的生活。例18中“因為”之后簡要地介紹麻辣燙的產地、味道特點等。這兩例中“因為”后面的話語內容都沒有對前面的觀點態度做直接的論證說明。也就是說,“因為”前后的話語內容已不存在“表態—說明”關系。這里“因為”的功能主要表現為話題轉換功能。

我們認為,用來標界闡釋單元和話題轉換功能的“因為”是從標示表態—說明關系開啟闡述功能的“因為”變異而來,該變異與“因為”在非母語者“表態—說明”類語篇中的高頻使用有關。如前所述,受目的語語言能力限制,非母語者為達到交際互動和語篇生成之目的,在“表態—說明”類語篇中頻繁使用“因為”,且“因為”多出現在觀點態度之后,用以開啟后續闡述內容,表現為“觀點/態度+因為+闡述”模式。由于“因為”在上述語境條件中的反復使用,使交際者對它原有的語義刺激變得越來越遲鈍,直到停止。它原來作為“表態—說明”類話語關系連接詞的語義功能也通過“解脫”“解脫”指的是一個工具性行為變得跟它原來的主要動機相分離,從而自由地表達信遞功能,并進一步獲得意義,變成一個符號。過程演變分化為從語境中可以推導的程序性功能——標界闡釋單元和話題轉換功能。

3界分修正

在我們的語料中,當說話人遇到話語輸出不暢時,也會使用“因為”來快速結束前面話語遲疑現狀,開啟后續修正話語。這時“因為”的功能主要用于界分修正,例如:

例19:紐約市有美國最好的作者們,記者們,作家們,藝術,藝術們等等。我覺得這,這樣的大城市P 額——P 有很多P因為有很多那個額—活動可以做,額——引起很多人來,很多人來,額——然后P這些很有意思的人額——P跟他們交流。(英)

例20:(嗯)我喜歡冰激凌的理由是有幾個,(嗯)(嗯)第一個理由是我先(嗯)我(P1)因為我住在(P1)我第一次來中國來的時候,我真的受不了北京的天氣,因為太熱。(韓)

我們認為“因為”的界分修正功能是從標示因果關系的連詞“因為”變異而來。 “因為”在標示因果語義關系的同時,還可以使小句之間的界限更加明確,主次信息分布更加明顯。當話語輸出遇到障礙時,說話人就是利用“因為”的這一語用功能,把修正后話語與前面的受阻話語界分開,從而開啟后續話語內容。

(四)小結

在非母語者交際過程中,“因為”的功能主要表現為標示因果關系和表態說明關系,后者還兼具開啟闡釋功能。受“表態—說明”類語篇類型的影響,后一功能在本語料中占絕對優勢。在具體語用過程中,“因為”的功能也發生一定的變異。用于觀點態度之后的“因為”,有一部分虛化為標界闡釋單元和話題轉換的程序性標記;還有個別在小句中間出現的“因為”,用于界分修正前話語和修正后話語,從而開啟后續話語內容。

綜觀“因為”在非母語者交際中的功能,從標示因果關系的邏輯連接詞到標示表態說明關系用于開啟闡釋功能的話語關系連接詞,再到變異后的話語標記,形成一個“因為”的語法化連續體。我們認為,以上演變主要是受到交互主觀化和頻率機制的影響。由于交際互動和語篇生成的需要,“因為”在非母語者交際中得以高頻使用,使其在功能上也發生一定的變異。

三、結論

在非母語者使用漢語進行論述性交際過程中,“因為”是出現頻率較高的語篇連接詞。受語篇類型和語言能力的影響,“因為”多出現在后一小句中。同時,其標記使用模式又受母語語言類型的影響,在英、韓母語者語料中都以無標記模式A式“果句, 因為—因句”為主。其功能主要表現為標示表態—說明關系。在非母語者使用漢語進行交際過程中,“因為”的功能也發生一定的變異。用于觀點態度之后的“因為”,有一部分虛化為標界闡釋單元和話題轉換的程序性標記。還有個別在受阻話語后面出現的“因為”,用于快速結束受阻局面,開啟后續話語的標記。

[參考文獻]

[1]李晉霞論“由于”與“因為”的差異[J]世界漢語教學,2011(4)

[2]高再蘭前后置“因為”的隱現及功能差異[J]漢語學報,2013(2)

[3]儲澤祥,陶伏平漢語因果復句的關聯標記模式與“聯系項居中原則”[J]中國語文,2008(5)

[4]王魯男標記性與二語習得[J]四川外語學院學報,2007(11)

[5]郭繼懋從光桿與“因為”的區別看“因為”的作用[J]南開語言學學報,2004(2)

(作者系北京語言大學教授,語言學博士)[責任編輯陳默]