從言語社區(qū)理論看語言景觀的分類標準

提 要 本文認為目前語言景觀研究中對樣本的官方與非官方分類未能完整反映語言景觀的全部特性。語言景觀的受眾,即針對言語社區(qū)內(nèi)部成員的標牌和針對言語社區(qū)外部群體的標牌在語言使用上同樣存在巨大差異,這一因語言景觀受眾不同而導致的語言使用上的差異在澳門社區(qū)的語言景觀中已經(jīng)得到證實。本文將這一分類標準放在香港社區(qū)中進行檢驗,發(fā)現(xiàn)香港社區(qū)的語言景觀也具有明顯“內(nèi)外不同”的性質(zhì)。同時這一分類也可以在言語社區(qū)理論中的言語社區(qū)語言性質(zhì)這一問題中找到依據(jù)。基于此,本文認為語言景觀的分類標準應將語言景觀的受眾考慮在內(nèi),由以往的“官民不同”發(fā)展完善為“官民不同、內(nèi)外有別”,這是一條更符合語言事實且具有普遍性的分類標準。

關(guān)鍵詞 語言景觀;分類;言語社區(qū);官民不同、內(nèi)外有別

The Classification of Linguistic Landscape from the Perspective of Speech Community Theory

Zhang Yuanyuan

Abstract In linguistic landscape studies, signs displayed in public place are generally classified into two types: official signs and private signs. This paper takes issue with this widely-accepted classification, arguing that the official-private distinction fails to address the language use differences on signs targeted at the insiders and those targeted at the outsiders of a speech community. The linguistic landscape in various speech communities of Macau has demonstrated the existence of insider-outsider difference. In this study, the linguistic landscape in Hong Kongs speech communities are examined, and the findings also clearly support the distinction of insider-oriented and outsider-oriented signs. It is argued that multilingual speech communities have advantages over monolingual speech communities, with the former more inclined to accommodate internal and external needs. The classification of linguistic landscape thus should not only take into account the language differences between official and private sectors, but also the internal-external differences in a speech community.

Key words linguistic landscape; classification; speech community; official vs. private signs; insider vs. outsider-oriented signs

國內(nèi)目前關(guān)于語言景觀的研究主要有兩類:一類側(cè)重于研究招牌上語言使用的規(guī)范性、外語翻譯的準確性、相關(guān)的文化修辭特色及國家對于招牌語言使用的規(guī)定等(如陳妹金 1995;胡范鑄 2006;鄭夢娟2006;孫利 2009;張曉旭 2009;李貽 2011;孫蓮花、谷月 2013等);另一類則從多語競爭、族群認同、語言經(jīng)濟等多個角度對語言景觀研究進行理論和實踐層面的探索和發(fā)展,如尚國文、趙守輝(2014a,2014b),田飛洋、張維佳(2014),尚國文(2016),張媛媛、張斌華(2016),劉慧(2016)等。不過目前語言景觀理論還處于研究的初級階段,語言景觀的分類標準也不完善。本文將就語言景觀的分類標準做些探討以推動語言景觀研究的深入,更全面地反映言語社區(qū)的語言事實,更好地探討各種社會因素和語言使用之間的關(guān)系。

一、“官民不同、內(nèi)外有別”的分類更能反映社區(qū)語言面貌

以往的研究者通常根據(jù)主體性的不同將語言景觀分為兩類:一類是官方或政府標牌,常稱為“自上而下”的標牌;另一類是非官方或私人標牌,常稱為“自下而上”的標牌,一般認為這兩類標牌在語言使用上存在差異。

然而,這種分類標準具有一定的局限性,它只從言語社區(qū)的內(nèi)部影響因素即語言政策方面考慮一個言語社區(qū)的語言使用狀況,而忽略了其他因素對言語社區(qū)語言使用的影響。事實上,一個言語社區(qū)的語言使用除了受到本地語言政策的影響,還往往受到對外交流,特別是國際化趨勢的影響。在這種情況下,英語往往在許多地區(qū)享有半官方語言的地位(Moody 2008)。同樣有研究表明,一個言語社區(qū)內(nèi)部,不同商業(yè)類型區(qū)域的語言景觀在語言使用上也存在很大差異。張媛媛、張斌華(2016)曾在澳門選取了四個抽樣區(qū),對所收集的1391個語言景觀樣本進行分析,研究者在每個取樣區(qū)域均選取兩條街道,其中一條是涉外商業(yè)街,經(jīng)營的對象既包括本地居民,也包括外地游客;另外一條是居民生活小街,商業(yè)經(jīng)營的對象主要是街道附近的本地居民。研究數(shù)據(jù)表明,本地居民消費區(qū)域和涉外商業(yè)區(qū)域語言景觀的語言使用存在很大差異,居民生活區(qū)域主要以中葡雙語標牌為主,較少出現(xiàn)英文標牌,而涉外商業(yè)領(lǐng)域的英語使用量非常大。

由此可以看出,語言景觀主體的差異主要體現(xiàn)在兩個方面:一是受語言政策影響,官方標牌和非官方標牌在語言使用上存在差異,這一差異主要體現(xiàn)為當?shù)毓俜秸Z言使用率的高低;二是受到對外交流,特別是全球化趨勢的影響,本地居民消費區(qū)域標牌和對外商業(yè)區(qū)域標牌在語言使用上也存在明顯差異,主要體現(xiàn)在英文使用率的高低。因此以往“官民不同”的分類并不能完整地反映語言事實,語言景觀研究分類不僅要考慮社區(qū)內(nèi)部語言政策的影響,還要考慮社區(qū)外部因素的影響,將語言景觀的研究主體進行官方、非官方以及社區(qū)對內(nèi)、對外標牌這樣多維度的分類,才能更完整地反映所考察區(qū)域公共空間內(nèi)的語言文字使用狀況,更好地透過語言景觀這扇窗口探究各種社會因素和語言使用之間的關(guān)系。

目前的語言景觀分類都是基于問題出發(fā),沒有語言學理論上的支撐。事實上,不僅現(xiàn)有的研究資料可以支持我們上文提出的這一分類標準,在社會語言學的言語社區(qū)理論中也可以找到依據(jù)。而且從言語社區(qū)的框架出發(fā),不僅能解釋為什么語言景觀研究要采用對內(nèi)、對外的分類標準,以往官方、非官方的分類也將得到一個統(tǒng)一的理論解釋。

二、語言景觀“內(nèi)外有別”的分類

也適合于香港社區(qū)

為了進一步驗證語言景觀“內(nèi)外有別”的特點是否具有普遍性。本調(diào)查在香港選取了兩條商業(yè)街道,一條是面向來港游客的對外商業(yè)街彌敦道,一條是本地居民生活街寶其利街。彌敦道由尖沙咀地區(qū)開始,貫通了官涌、油麻地、旺角、深水埗地區(qū),無論長度、寬度都在港九名列前茅。這條大道自北向南可分為太子段、旺角段、油麻地段、佐敦段和尖沙咀段,由于街道較長且店鋪密集,為了控制樣本數(shù),筆者選擇了其中店鋪比較密集的旺角段和尖沙咀段(總長約1千米)來收集招牌上的語言,共拍得照片409張,取得有效樣本443個。寶其利街是位于機利士南路和紅磡道之間的一條小街道,全長約450米,這里游客稀少,卻是附近居民外出吃飯、購買日常生活用品的好去處,筆者共拍得照片139張,取得有效樣本178個。下面簡要分析兩條不同類型街道的語言使用情況。

(一)香港彌敦道語言景觀的語言使用狀況

從彌敦道語言景觀樣本的語言使用類型看,主要有三種,分別是只含有一種語言的單語樣本、含有兩種語言的雙語樣本和含有三種語言的三語樣本。其中,單語樣本有197個,占總樣本數(shù)的43.5%;雙語樣本有241個,占總樣本數(shù)的53.2%;三語樣本有5個,占總樣本數(shù)的1.1%。總的來看,多語樣本的比例高達54.3%(表1)。

從語言類型看,單語樣本主要為中文單語和英文單語,且兩者的比例幾乎持平(分別為21.6%和21.4%),少數(shù)族群語言只出現(xiàn)了泰米爾語,且僅出現(xiàn)一例。多語樣本主要為中英雙語樣本,比例高達53%,其他包含少數(shù)族群語言的多語樣本僅有幾例(表2)。法語主要是國際奢侈品的商標,朝鮮(韓國)語為韓國餐廳的招牌,其他含拉丁字母的文字也往往是國際品牌的商標,這些語言都不具備實際的交際功能,只是一種符號象征。

在主導語言方面,中文占主導語言的比例為54.3%,英文占42.9%,兩者幾乎持平,英文作為主導語言的比例稍低于中文(表3)。

(二)香港寶其利街語言景觀的語言使用狀況

香港一向被視為傳統(tǒng)的雙語城市,但研究數(shù)據(jù)顯示,寶其利街語言景觀主要以單語標牌為主,單語比例達53.4%(表4),比對外商業(yè)街彌敦道的單語比例高出9.9個百分點。從語言使用類型來看,寶其利街的語言使用主要以中文單語為主,在單語樣本中,48.9%的標牌為中文單語標牌,英文單語標牌僅占5.6%(表5)。

在寶其利街語言景觀的主導語言中,中文占主導語言的比例達67.4%,英文僅占10.7%(表6)。這與彌敦道上中英文占主導語言比例幾乎持平的狀況相比有很大差距。另一方面,在寶其利街上,沒有發(fā)現(xiàn)少數(shù)族群語言。

(三)兩條商業(yè)街道語言景觀的對比分析

從語言使用類型上看,彌敦道的語言景觀呈現(xiàn)出多語的性質(zhì),雙語樣本占54.2%,多語樣本占1.1%,而寶其利街則更多的是單語標牌,占68.3%(表7)。

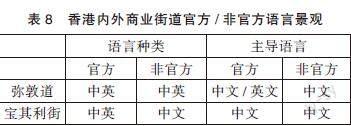

中文和英文都是香港法定語言,港英時期到現(xiàn)在均如此。中文和英文各自有其使用范圍,在某些方面呈互補狀態(tài)。在對外的彌敦道上,香港官方標牌嚴格遵守法律規(guī)定,在語言種類上使用中英雙語,在主導語言上,中文和英文的使用比例也幾乎持平;非官方標牌的語言也主要是中英雙語,但主導語言以中文為主。而對內(nèi)商業(yè)街寶其利街的語言景觀中,非官方的標牌則更傾向于使用中文單語,英文的使用率大大減少(表8)。因此,香港社區(qū)的兩條“內(nèi)外商業(yè)街”的語言使用差異也主要體現(xiàn)在英文使用率的高低上。

為了更好地驗證這一差異性,筆者利用SPSS軟件中的卡方檢驗對香港語言景觀中的商業(yè)類型和語言使用之間的相關(guān)性進行檢驗,分別將商業(yè)類型和語言數(shù)量、語言種類及主導語言配對進行了卡方檢驗,得出的卡方值分別為25.396、82.129、41.827,相伴概率均小于0.05,說明商業(yè)類型和語言使用之間具有相關(guān)性②。這說明不同性質(zhì)的商業(yè)類型對語言使用有顯著的影響,具體到彌敦道和寶其利街而言,對外的商業(yè)街彌敦道英文使用率比對內(nèi)的寶其利街高出很多。

以上數(shù)據(jù)很好地驗證了語言景觀不僅具有“官民差異”,而且具有“內(nèi)外差異”,這一差異不僅在澳門社區(qū)中存在,在香港社區(qū)中也存在,是一種廣泛存在的語言現(xiàn)象。

三、從言語社區(qū)理論看語言景觀分類

從言語社區(qū)的框架出發(fā),不僅能解釋為什么語言景觀研究要采用對內(nèi)、對外的分類標準,對于以往官方、非官方的分類也將得到一個統(tǒng)一的理論解釋。

(一)言語社區(qū)的語言性質(zhì)問題

言語社區(qū)的語言性質(zhì)問題是言語社區(qū)理論的基本問題,Hockett(1958:8)指出:“每種語言都定出一個語言社會,即通過共同的語言能直接和間接地彼此進行交際的一整群人。”他認為,應當根據(jù)語言來確定言語社區(qū),社區(qū)中的人能夠進行互動。而且比較明確地顯示出言語社區(qū)的單語性質(zhì)(徐大明 2010:120)。甘柏茲于1962年把言語社區(qū)定義為“一種社會群體,這個群體可以是單語的,也可以是多語的”(Gumperz 2009)。這是首次有人提出言語社區(qū)也可以是多語的社區(qū),但是他并沒有論證言語社區(qū)的本質(zhì)自然屬性到底是單語還是多語。

以往從自然地理意義上的社區(qū)出發(fā),人們認為一個言語社區(qū)的天然本質(zhì)屬性往往是單語的,出現(xiàn)雙語或多語的現(xiàn)象一般是與周圍不同語言社區(qū)進行交往的結(jié)果。但是隨著言語社區(qū)研究的深入以及概念的擴大,許多超越地理限制的社區(qū)或虛擬社區(qū)也被看作是言語社區(qū)的成員,“這種社區(qū)沒有明確的地理和空間范圍的限定,而且不以共同的居住地和對周圍財產(chǎn)的所有權(quán)為基礎(chǔ)。非區(qū)域性社區(qū)強調(diào)的是人們相互之間的社會互動,注重人們之間的交往和聯(lián)系,和這種交往過程中所產(chǎn)生的感情和情操的聯(lián)結(jié),也有人稱為精神社區(qū)”(向音、李峰 2011)。如在京農(nóng)民工言語社區(qū)、合肥科學島、超女言語社區(qū)、白領(lǐng)言語社區(qū)和軍事言語社區(qū)等,這些言語社區(qū)在成立伊始就具有多語的性質(zhì)。

(二)多語的言語社區(qū)具有優(yōu)越性

本著經(jīng)濟性原則,言語社區(qū)在擁有了一套共同的交際符號系統(tǒng)后,社區(qū)應該逐漸演變成單語社區(qū)。但事實上,除了一開始就具有多語性質(zhì)的“精神社區(qū)”外,現(xiàn)實中的雙語或多語社區(qū)也越來越多。例如巴馬言語社區(qū)的壯漢雙語,廣州的普通話、粵語雙語社區(qū),都是由原本的單語社區(qū)逐漸向雙語或多語社區(qū)轉(zhuǎn)化。一個言語社區(qū)在擁有可以共同進行交際的語言符號后,仍然存在其他影響語言使用的因素,大致可以概括為三個方面:政治歷史因素、全球化趨勢、少數(shù)族群語言保護和方言保持。

1. 政治歷史因素

在全世界190多個國家中,絕大部分是多民族、多語言國家。這些國家與單民族或單語言的國家相比,在確立國語或官方語言時往往面臨著各種復雜的語言問題,F(xiàn)ishman曾提出“多元模式國家”,在語言政策的制定中應當克服多民族語言國家中“國語”選擇的困難——“為了避免現(xiàn)有的主要語言之一獲得優(yōu)勢地位,同時避免各種語言之間為了爭取地位而長久斗爭,這類國家通常選擇一種具有國際通用地位的外國語言,作為全國性法定或?qū)嵸|(zhì)的官方語言或工作語言”(轉(zhuǎn)引自阮岳湘 2004)。

2. 全球化趨勢

語言是交際的工具,不同國家要想進行各種交流就必須借助某種語言。不同的國家和地區(qū)都有各自的語言系統(tǒng),根據(jù)德國出版的《語言學及語言交際工具問題手冊》可知:目前世界上查明的語言有5651種,這些語言都有各自的語音、詞匯系統(tǒng)和習慣用法,往往給各國間的交往帶來不便。因此英語逐漸在世界各國的交往中充當了一種全球混合國際語言(lingua franca)的角色。目前不少國家和地區(qū)都采用英語作為國際交往語言,甚至將其列入國際化的三個必要條件之一(蔡基剛2005)。

3. 少數(shù)族群語言保護和方言保持

這里的少數(shù)族群語言既包括本國少數(shù)民族語言,也包括新移民的語言,以歐洲為例,這些國家中來自東歐、亞洲、非洲和拉丁美洲的外來移民越來越多,但是這些移民一般不被政府視作少數(shù)民族,他們的語言文化也沒有相應的法律來保護(哈正利、楊佳琦 2012)。中國境內(nèi)的少數(shù)民族語言除了蒙、藏、維吾爾、哈薩克、朝鮮等幾種語言外,其他幾乎都陷入衰落或瀕危之中(張弘 2008;路艷霞 2008)。因此無論是新移民的語言被忽視,還是少數(shù)民族語言的瀕危,都嚴重妨礙了地區(qū)人民對民族平等、語言平等的渴望,不利于文化的傳承和民族之間的和睦相處。

方言保護的問題同樣不容忽視。方言作為某一地區(qū)人們共同使用的語言,不僅是這一地區(qū)人們?nèi)粘I罱涣鞯墓ぞ撸曳从沉艘欢ǖ牡赜蛭幕UZ言文化的多樣化需要共同語和方言的共同發(fā)展,互相補充的多元語言格局才能更好地滿足人們的語言文化需求。

(三)言語社區(qū)多語性在語言景觀中的反映

多語社區(qū)所具有的優(yōu)越性實際上也很好地解釋了為什么言語社區(qū)的語言使用會違反經(jīng)濟性的原則,即在擁有了一套可以進行交際的言語符號后,一個言語社區(qū)內(nèi)部還存在著其他語言。

一般認為言語社區(qū)應包含五個要素:人口、地域、互動、認同和設(shè)施。為社區(qū)成員共有的設(shè)施包括兩方面內(nèi)容:社區(qū)內(nèi)的各種語言變體和語言使用規(guī)范。以合肥科學島為例,社區(qū)內(nèi)共有的語言變體有普通話、合肥話,共有的語言使用規(guī)范就是公眾場合使用普通話,私人場合使用方言(合肥話或外地話)。王玲(2009a,2009b)和徐大明(2004)在論及言語社區(qū)要素時指出,社區(qū)理論的諸要素都可以找到語言方面的對應物。“在一定區(qū)域保持互動的人口”,基本符合言語社區(qū)的定義,言語社區(qū)中進行言語互動的群體共同遵守的語言使用方面的規(guī)范和因此產(chǎn)生的相似的語言生活,可視為“共同的生活方式”的一部分。語言作為一個意義符號系統(tǒng),為社區(qū)所擁有,可視為社區(qū)公共財產(chǎn);解決言語問題的途徑和方法,可看作言語社區(qū)的公共設(shè)施。言語社區(qū)在很大程度上與一般意義上的社區(qū)會產(chǎn)生重合(劉艷 2011)。這些研究認為,言語社區(qū)的設(shè)施指的是社區(qū)內(nèi)的各種語言變體和語言使用規(guī)范,或者是言語社區(qū)內(nèi)解決語言問題的途徑和方法,但是這樣的解釋對于“設(shè)施”的解釋力似乎還不充分,尤其是語言使用規(guī)范到底應該歸于設(shè)施還是認同?會讓人產(chǎn)生“設(shè)施是物質(zhì)的還是精神的?假如設(shè)施包括精神層面,跟認同的區(qū)別在哪里?”這類疑惑。因此本文更主張將“設(shè)施”這一概念與“認同”進行區(qū)分,將言語社區(qū)成員對語言及語言使用的態(tài)度,共有的語言使用規(guī)范,甚至解決語言問題的共識歸于“認同”,而將“有關(guān)的語言權(quán)威機構(gòu)、語言的典籍、成文的標準”(徐大明 2007:260)這些物質(zhì)性內(nèi)容歸于“設(shè)施”。這樣,語言景觀作為一個社區(qū)內(nèi)部語言使用的物質(zhì)載體,自然屬于言語社區(qū)的設(shè)施,一個言語社區(qū)內(nèi)部的各種語言使用狀況也必然會在言語社區(qū)的設(shè)施中得到體現(xiàn)。從研究數(shù)據(jù)來看,一個言語社區(qū)內(nèi)部不同地區(qū)的語言景觀,或不同性質(zhì)標牌語言使用的差異主要體現(xiàn)在多語度的不同上。因此一個社區(qū)內(nèi)出現(xiàn)多語的影響因素也必然會和語言景觀差異的原因相對應,具體來說,語言政策問題對應于語言景觀的官方、非官方分類,對外交往需求對應于內(nèi)外有別,少數(shù)族群公平及方言保護對應于語言景觀中少數(shù)族群語言的體現(xiàn)。

四、結(jié) 論

與城市語言調(diào)查的其他研究一樣,語言景觀研究在理論和方法論的發(fā)展和完善上還有很長的路要走。正如林奈所說:“知識的第一步就是要了解事物本身。這意味著對客觀事物要具有確切的理解;通過有條理的分類和確切的命名,我們可以區(qū)分并認識客觀物體。”(洛伊斯·N.瑪格納 1985)因此在語言景觀實地調(diào)查的基礎(chǔ)上對語言景觀研究對象進行合理的分類,能夠幫助研究者從表面紛雜的語言現(xiàn)象中找到內(nèi)在的聯(lián)系和規(guī)律,使社會語言學研究者更好地找到語言變異與語言系統(tǒng)性之間的關(guān)系。本文通過對香港社區(qū)兩條內(nèi)外商業(yè)街語言景觀的對比分析,驗證了語言景觀主體在官方、非官方以及對內(nèi)、對外區(qū)域的語言使用都具有明顯差異這一特性,證實了“官民不同、內(nèi)外有別”這一語言景觀分類標準具有科學性和普遍性;同時從言語社區(qū)的語言性質(zhì)出發(fā),認為這一分類標準完全符合言語社區(qū)多語性質(zhì)的需求。這一分類標準的提出,不僅是對語言景觀理論的發(fā)展和完善,也可以幫助研究者可以更好地透過語言景觀這扇窗口觀察語言事實,探究語言使用和各種社會因素之間的關(guān)系。

注 釋

① 缺失樣本是指字跡模糊、殘缺,無法辨別語言種類的標牌。

② 卡方檢驗可以統(tǒng)計樣本的實際觀測值與理論推斷值之間偏離的程度;卡方值越大,偏離越大,卡方值越小,偏離越小。在本實驗中,假設(shè)香港語言景觀中的商業(yè)類型和語言使用之間沒有相關(guān)性,依次配對檢驗的相伴概率(P值)均小于0.05,就拒絕原假設(shè),即香港語言景觀中的商業(yè)類型和語言使用具有相關(guān)性。

參考文獻

蔡基剛 2005 《大學英語教學若干問題思考》,《外語教學與研究》第2期。

陳妹金 1995 《當代中國商號命名的問題與對策》,《語言文字應用》第2期。

哈正利、楊佳琦 2012 《國外少數(shù)民族語言保護經(jīng)驗及其啟示》,《廣西民族研究》第2期。

胡范鑄 2006 《基于田野調(diào)查的中國戶外標語口號研究》,《語言規(guī)劃的理論與實踐》,教育部語用所社會語言學與媒體語言研究室編,北京:語文出版社。

李 貽 2011 《語言景觀研究法:對廣州北京路的歷時性調(diào)查》,《海外英語》第13期。

劉 慧 2016 《印度尼西亞華族集聚區(qū)語言景觀與族群認同——以峇淡、坤甸、北干巴魯三地為例》,《語言戰(zhàn)略研究》第1期。

劉 艷 2011 《言語社區(qū)構(gòu)成要素的探討——以超女語言和白領(lǐng)群體招呼語使用調(diào)查為例》,《語言教學與研究》第2期。

路艷霞 2008 《56個民族有129種語言》,《新京報》,2008年2月2日。

洛伊斯·N. 瑪格納 1985 《生命科學史》,李難譯,武漢:華中工學院出版社。

阮岳湘 2004 《論新加坡語言政策規(guī)劃的政治考慮》,《學術(shù)論壇》第5期。

尚國文 2016 《語言景觀的語言經(jīng)濟學分析——以新馬泰為例》,《語言戰(zhàn)略研究》第4期。

尚國文、趙守輝 2014a 《語言景觀研究的視角、理論與方法》,《外語教學與研究》第1期。

尚國文、趙守輝 2014b 《語言景觀研究的分析維度與理論建構(gòu)》,《外國語》第6期。

孫 利 2009 《語言景觀翻譯的現(xiàn)狀及其交際翻譯策略》,《江西師范大學學報》(哲學社會科學版)第6期。

孫蓮花、谷 月 2013 《淺析日本中華街的語言景觀——以與上海中餐店語言景觀的比較為例》,《語言研究》第10期。

田飛洋、張維佳 2014 《全球化社會語言學:語言景觀研究的新理論——以北京市學院路雙語公示語為例》,《語言文字應用》第2期。

王 玲 2009a 《言語社區(qū)內(nèi)的語言認同與語言使用——以廈門、南京、阜陽三個“言語小區(qū)”為例》,《南京社會科學》第2期。

王 玲 2009b 《言語社區(qū)基本要素的關(guān)系和作用》,《語言教學與研究》第5期。

向 音、李 峰 2011 《軍事領(lǐng)域言語社區(qū)研究》,《語言文字應用》第1期。

徐大明 2004 《言語社區(qū)理論》,《中國社會語言學》第1期。

徐大明 2007 《社會語言學研究》,上海:上海人民出版社。

徐大明 2010 《社會語言學實驗教程》,北京:北京大學出版社。

張 弘 2008 《大部分“中國語言”接近瀕危》,《新京報》1月19日。

張曉旭 2009 《語言學視角下的店名功能研究》,《現(xiàn)代語文》第3期。

張媛媛、張斌華 2016 《語言景觀中的澳門多語狀況》,《語言文字應用》第1期。

鄭夢娟 2006 《當代商業(yè)店名的社會語言學分析》,《語言文字應用》第3期。

Gumperz, John J. 2009. The Speech Community. In Alessandro Duranti (ed.), Linguistic Anthropology: A Reader. Wiley-Blackwell.

Hockett, Charles Francis. 1958. A Course in Modern Linguistics. New York: The Macmillan Company.

Moody, Andrew. 2008. Macau English: Status, Functions and Forms. English Today 24 (3), 3-15.

責任編輯:戴 燃