技術怎樣促進學習:基于三類課堂的實證研究

胡航 董玉琦

摘要:基于“技術即學習者的生存方式”觀點,學習技術被賦予新的內涵,即對技術孕育于整個學習過程的模式、方法和策略的描述,包括學習者選取與重構學習內容,構建適宜的學習環境,依據科學的學習策略執行學習活動等。CTCL研究范式接受了對學習技術的新理解,強調文化、技術、內容與學習者的統合。在該研究范式下,為了深入探究“技術怎樣促進學習”這一核心命題,以學習者為中心進行技術設計,對G、M、L三類課堂從學習內容、資源表征、學習序列與學習方式四個方面進行實證研究,結果表明:(1)關于技術能否促進學習,目前的技術應用方式M課堂對學業成績無顯著影響,并且會增加學習者的認知負荷;而基于CTCL研究范式的L課堂則有利于提高學業成績和促進學習者的ERP腦電發展。(2)關于技術如何促進學習,應重點關注學習內容、學習資源、學習活動等進行設計。(3)CTCL研究范式為真正關注學習、發揮技術效力提供了一條可嘗試的路徑。

關鍵詞:技術促進學習;G-M-L三類課堂;學習者中心設計;實證研究

中圖分類號:G434 文獻標識碼:A 文章編號:1009-5195(2017)02-0088-07 doi10.3969/j.issn.1009-5195.2017.02.011

一、引言

學習技術是什么?其能否促進學習?又如何才能促進學習?要回答第一個問題,首先應審視今日技術、教育、學習者之間的關系。肖峰指出“技術哲學應該走向技術人學”(肖峰,2007)。顏士剛認為“技術從來沒有外在于教育,它是教育的基本架構,是教育的存在方式……,也是教育的主體——學習者的存在方式,同時還是教育的內容與目標體系”(顏士剛,2015)。上述觀點充分體現了“學習者中心設計”的教育思潮,技術與學習者之間不是主客二分關系,技術就是學習者的存在方式。基于此種理解,反觀今天的技術應用方式,“表面繁榮”和“無奈循環”,至少無法達到“預期”的現象,已成為許多研究者和實踐者的共識。德國體奧·西堡博士在其研究中通過文獻分析和實證數據,從“媒體素養真實性”、“教材可行性”、“研究科學性”、“官方材料權威性”四個方面對目前技術應用現狀進行了質疑(體奧·西堡,2016)。可見,國內外學者對當前教育技術研究存在的問題有著相似的思考和反思。

國內學者顧小清團隊通過分析OECD等一系列國外研究案例,試圖去回答技術能否促進學習以及如何促進學習的問題(顧小清等,2016)。董玉琦團隊基于本土實踐,提出了CTCL教育技術研究新范式(董玉琦等,2012,2013,2014),并在初中物理(伊亮亮等,2015)、高中信息技術(王靖等,2015)、大學二語習得(李在榮等,2015)等學科中開展了實證研究,旨在通過歸納的方法探索出一條適合本土生長的教育研究與實踐新范式。該范式主張在“文化”(Culture)視野下,實現“技術”(Technology)、“內容”(Content)與“學習者”(Learner)的統合,這與著名教學設計專家、美國印第安納大學Charles M. Reigeluth 教授所倡導的“學習者中心設計”(Learner-Centered Design)是一致的(胡航等,2016)。該范式以學習者為中心,從關注“技術多樣化、新奇性”轉化為關注“學習者的適切性”,從而回歸教育培養“人”的本真。

二、研究設計

1.研究基礎

基于“技術即學習者的生存方式”觀點,本研究不再囿于狹義的技術定義,而以學習者為中心進行技術設計。筆者曾將學習技術定義為“在深刻理解‘人是如何學習的以及學習本質的基礎上,對用于學習的硬件技術和智能技術進行系統設計,構建以學習者為中心的學習環境”(胡航等,2008)。該定義雖然明確了學習技術的基礎和內在機理,而且強調“學習者中心”,但并未上升到“技術即學習者生存方式”的境界。因此,筆者在沿用其機理的基礎上——“人是如何學習的”必須依據認知與腦科學、學科學習心理等研究成果進行學習設計——對學習技術進行了新的理解:指對技術孕育于整個學習過程的模式、方法與策略的描述,包含學習者選取與重構學習內容,構建適宜的學習環境,按照科學的學習策略執行學習活動而達到特定學習目標等學習行為。其中包含學習設計(Learning Design)、學習內容(Learning Contents)、學習策略(Learning Strategies)與學習活動(Learning Activities)等系統化運行要素。

CTCL研究范式接受了上述“技術觀”及對“學習技術”的新理解,強調文化、技術、內容與學習者的統合。在該研究范式下,技術包含以下四個方面的內涵:一是技術通過認知起點架通學習者與內容的橋梁;二是技術通過資源表征打通學習者與內容的通道;三是技術通過構建學習環境,讓學習者進入適切的學習活動;四是技術通過統合以上三者構建起新的學習文化或者說是教育與人的新關系。

同時,認知與腦科學、學科學習心理研究顯示:學習更多地是受內容與教學策略影響而非媒體(Schramm,1977);數學知識與策略的整合與學業成績存在正相關(劉電芝等,2005);數學認知結構與學業成績存在正相關(劉電芝,2003);基于視覺-空間表征的圖式型資源更符合學習者的腦認知規律(Hegarty et al.,1999)。可見,正如Clark所說,“就像卡車運送貨物一樣,卡車并不會導致人們營養的變化,媒體對于學習來講也只是一種信息搬運工具,并不會對學習產生影響。”(Clark,1983)因此,再次回到我們的“技術觀”:媒體的多樣化、新奇化本身并不能促進學習者的發展,而技術對學習者、學習內容、學習活動等之間關系的適切干預,即學習過程的深度干預和影響卻又是可能促進學習者發展的。

2.研究問題

基于上述討論,本研究要通過三類課堂教學的實證研究,從分析學業成績及ERP腦電發展情況的角度回答以下兩個問題:一是技術能否促進學習;二是技術如何應用才能促進學習。研究選取小學四年級學生為實驗對象,對其所學數學章節“計算與簡單問題解決”進行教學設計及干預。

3.研究設計

(1)總體設計

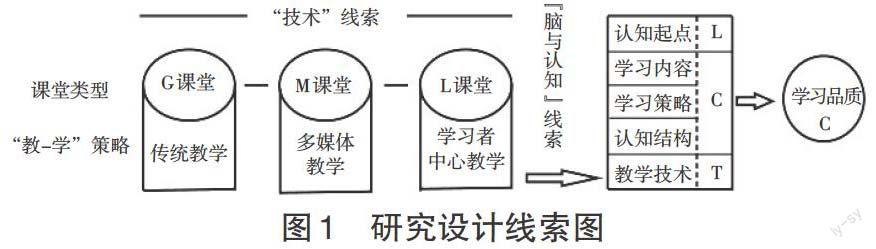

研究按照“技術”和“腦與認知”兩條線索展開,如圖1所示。

在“技術”線索層面,依據現有課堂對技術的應用層級和方式,分為傳統教學(Group-Based Class,簡稱G課堂)、多媒體教學(Multimedia Class,簡稱M課堂)和學習者中心教學(Learner-

Centered Class,簡稱L課堂)。三類課堂的基本屬性如表1所示。

表1中“個性化-合作學習”(Personalized-Cooperative Learning,簡稱PCL)是本研究根據認知與腦科學、學科學習心理、建構主義等理論設計的一種新的教學策略,即在對學習者的認知起點進行診斷后,形成典型的學習者分類簇群。根據簇群的不同結構提供針對性的學習內容和學習資源;在學習過程中,根據實際情況進行同質或異質分組。從學習者整體情況來看,每個學習者都能根據自己的實際情況獲得個性化的學習內容和學習資源;同時在學習過程中,學習者之間又能協作、會話和經驗分享,最后促進學習者的意義建構。

腦與認知線索層面的研究操作路線如圖2所示。在“認知起點診斷”前,首先讓學生了解診斷內容的基礎知識——因為數學有別于科學、信息技術等學科,其大多屬于“程序性知識”中的“規則”與“問題解決”,抽象于生活現實,學習者在生活中的認知偏差有限——否則認知起點診斷將失去意義。根據診斷情況,選取并重組學習內容,設計與開發配套的數字化學習資源,根據實驗班級情況確定控制組和實驗組,準備就緒后在真實課堂中施以實驗并做數據分析和總結。

(2)詳細設計

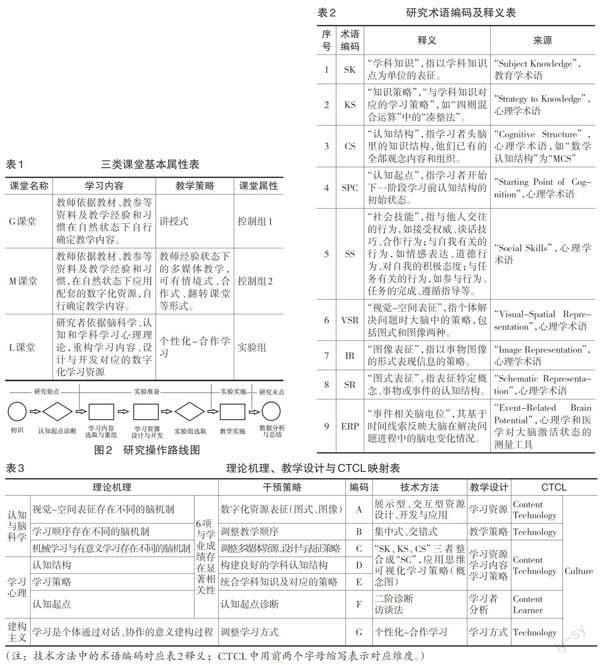

在實驗詳細設計階段,由于涉及認知與腦科學、學科學習心理、教育技術等多個領域,專業術語較多且較復雜,因此先統一研究中的術語并闡釋和編碼,如表2所示。

在“腦與認知”線索層面,根據“泰勒原理”和CTCL研究范式,選擇與學業成績相關性較強的影響因素,如學習者認知起點、視覺-空間表征方式、學習策略等因素,確定教育技術的干預方法,具體如表3、表4所示。

基于以上理論機理和研究設計,在T市選定了一所較好的小學(簡稱C學校)四年級中的5個班作為研究對象,分別構建G課堂、M課堂和L課堂。具體每個班的操作屬性如表5所示。

4.研究方法

二階診斷法。運用二階診斷法評測學習者的認知起點,以便為學習者資源提供、分組與教學指導提供依據。

準實驗研究法。在真實的課堂情境中開展,研究對學習資源、學習活動、教學策略等變量進行部分控制,以探索最接近真實課堂的有效學習操作模式。

SPSS數據分析。利用數據統計軟件SPSS 23.0對實驗中的數據進行分析,包括t檢驗、相關性分析等,以期用數據來說明研究結果的有效性。

三、研究實施

1.實施對象

選取T市C小學四年級5個平行班作為研究對象。T市教育水平居于全國前列,C小學也能夠代表T市小學教育中較高的水平,5個班每班30人共計150人。每班平時成績和前測均表現為無顯著差異,而且是真實的課堂教學環境,因此可認定研究樣本為“獨立樣本”。

2.實施內容

研究以小學四年級“計算與簡單問題解決”為基本內容,包含運算規則、運算策略和簡單問題解決三部分,教學時間為四周,每天1學時,共20學時。

3.實施過程

研究過程包含四個階段:一是實驗教師確認與培訓階段。C學校四年級5個班由3位教師教學,其中1位專家型(教研室主任)教師,負責1個教學班;另外兩位成熟型(教齡分別為10年和12年)教師,各負責兩個教學班。因此,確定專家型教師為C1控制組,不給予任何干預,也不參加實驗培訓。兩位成熟型教師分別對應C2、C3組和C4、C5組,接受實驗培訓,盡量縮小同一位教師負責班級的變量差異。二是為期四周的教學工作,研究者隨堂觀察和記錄教學過程。三是運用3位教師聯合出具后測題目進行單元測試和訪談;同時由教師隨機在每個班的學優、學中和學困三個等級學生中確定兩名,共30名學生在做題目的同時進行ERP腦電觀測。四是進行SPSS數據分析和ERP波形分析。

四、數據分析

1.三類課堂學業成績數據

三類課堂(5個班)經過不同的研究變量控制與干預,平均成績及標準差如表6所示。由表可知,從平均學業成績維度來看,在G-M-L三類課堂中,L課堂最高,G課堂最低;在實驗組L1- L2-L3三類課堂中,L3課堂最高,L1課堂最低。從標準差維度來看,在G-M-L三類課堂中,G課堂最高,L課堂最低;在實驗組L1-L2-L3三類課堂中,L1課堂最高,L3課堂最低。

三類課堂(5個班)的平均學業成績差值兩兩比較結果如表7所示。由表可知:L-M>M-G,L2-L1> L3- L2,即L課堂與M課堂的差值遠大于M課堂與G課堂的差值,L2課堂與L1課堂的差值大于L3課堂與L2課堂的差值。其中,平均學業成績最高的L3課堂比最低的G課堂高達18.14分,而L課堂平均學業成績也比G課堂高15.36分。

三類課堂(5個班)的平均學業成績在進行差異顯著性檢驗時,由于兩兩之間至少有一個樣本容量是30,且任意兩個樣本內的個體是隨機抽取的,他們之間不存在一一對應關系,因此研究采用獨立樣本平均數差異的t檢驗。G-M-L課堂平均學業成績差異的t檢驗如表8所示;L1-L2-L3課堂平均學業成績差異的t檢驗如表9所示。

由表8可知,在統計決斷中,Sig.全為雙側,G-M之間自由度df=58,查t值表(P2),t(58)0.01=2.660,t(58)0.05=2.000,而t=6.006,則t(58)0.01< t,P<0.01,說明G-M課堂之間存在極其顯著性差異。M-L之間自由度df=118,查t值表(P2),t(118)0.01=2.626,t(118)0.05=1.984,而t=8.681或t=8.030,則無論方差是否相等,t(118)0.01< t,P<0.01,說明M-L課堂之間存在極其顯著性差異;同理,G-L課堂之間也存在極其顯著性差異。

由表9可知,在統計決斷中,Sig.全為雙側,L1-L2之間自由度df=58,查t值表(P2),t(58)0.01=2.660,t(58)0.05=2.000,而t=2.682,則t(58)0.01< t,P<0.01,說明L1-L2課堂之間存在極其顯著性差異;同理,L1-L3課堂之間也存在極其顯著性差異。而L2-L3課堂之間t=2.126,那么t(58)0.05< t< t(58)0.05,0.012.三類課堂ERP腦電數據

三類課堂(5個班)學生中,每班教師根據經驗和前后測學業成績,按照學優、學中、學困的標準,每類選出兩名學生參加ERP腦電測評,每班6名學生,共計30名學生。每個學生的前后測ERP腦電圖以及每個課堂平均后測ERP腦電圖如圖3所示。由該圖直觀反映出以下特征:(1)L3課堂前后測波幅差距最大,M課堂波幅差距最小;5個班的波幅差距由大到小排序為L3> L1> L2>G>M,這說明L3課堂干預后變化最大,M課堂變化最小。(2)L3課堂后測ERP平均圖最為平滑,M課堂則起伏最為明顯;5個班的平滑程度從平滑到起伏明顯排序為L3> L2> L1>G>M,這說明M課堂的激活程度最大,L3課堂的激活程度最小。

3.學業成績與四個研究變量相關性數

研究中因變量為“學業成績”,自變量為“學習內容”、“學習資源”、“學習序列”和“學習方式”。由于自變量較多,在現實實驗中,難以將每一個變量對學業成績的單獨影響進行實驗設計與操作,但根據因變量與自變量的設計及變化關系進行了相關性分析并進行大小的質性分析,相關系數如表10所示。

由上表可知:(1)學業成績與四個自變量的的相關系數大小如下:學習方式>學習內容>學習資源>學習序列,但學習方式與學習內容的差距非常小,它們與學業成績的相關性大于其他因素與學業成績的相關性。(2)學習內容與學習資源的相關性最大,其次是學習方式,遠大于與學習序列的關系。(3)學習資源與學習方式的相關性僅次于學習內容,遠大于與學習序列的關系。(4)學習序列與其他變量之間相關性不如其他因素之間顯著。

五、研究結論

綜合以上平均學業成績比較和ERP腦電變化情況,從不同課堂之間的學業成績和ERP腦電發展角度進行兩兩比較分析后其結果如下:

1.G-M-L三類課堂分析:技術能否促進學習

根據上述研究數據,可以得出以下結論:(1)由于G-M-L課堂之間的平均學業成績從高到低排序為L>M>G,且L與M的幅度大于M與G的幅度,說明目前的多媒體教學方式是有利于改善學業成績的,但其改善程度不如基于CTCL研究范式的學習者中心設計。(2)由于G-M-L課堂之間的平均學業成績標準差從低到高的排序為L

參考文獻:

[1][德]體奧·西堡(2016). 信息化教育神話是否存在[J].全球教育展望, (11):22-31.

[2]董玉琦,王靖,伊亮亮等(2012). CTCL:教育技術學研究的新范式(1)——基本構想與初步研究[J].遠程教育雜志, (2):3-14.

[3]董玉琦,包正委,劉向永等(2013). CTCL:教育技術學研究的新范式(2)——從“媒體應用”、“課程整合”到“學習技術”[J].遠程教育雜志, (2):3-12.

[4]董玉琦,王靖,伊亮亮等(2014). CTCL:教育技術學研究的新范式(3)——基礎、命題與應用[J].遠程教育雜志, (3):23-32.

[5]顧小清,舒杭(2016). 信息技術的作用發生了嗎——用學習分析技術刻畫學習行為印記[J].現代遠程教育研究, (5):10-19.

[6]胡航,[日]村上正行等(2016). 教育媒體研究未來趨勢:促進學習者中心設計[J].現代遠程教育研究, (6):11-17.

[7]胡航,任友群(2008). 學習技術新發展及其對教育研究的意義[J].中國電化教育, (4):1-6.

[8]李在榮,董玉琦(2015). CTCL范式下的大學外語學習者動機提升研究[J].遠程教育雜志, (5):73-79.

[9]劉電芝,黃希庭(2005). 小學生數學學習策略的運用與發展特點[J].心理科學, (2):272-276.

[10]劉電芝(2003).小學兒童數學學習策略的發展與加工機制研究[D].重慶:西南師范大學:56-60.

[11]王靖,董玉琦(2015). 概念轉變視域下的概念類型及結構研究[J].遠程教育雜志, (1):93-99.

[12]肖峰(2007).哲學視域中的技術[M].北京:人民出版社:128-130.

[13]顏士剛(2015). 教育技術哲學[M].北京:中國社會科學出版社:244-246.

[14]伊亮亮,董玉琦(2015). CTCL范式下微視頻學習資源的開發與應用[J].電化教育研究,(8):40-44.

[15]Clark, R. E.(1983). Reconsidering Research on Learning From Media[J]. Review of Educational Research, 53(4):445-459.

[16]Hegarty, M., & Kozhevnikov, M.(1999). Type of Visual-Spatial Representations and Mathematical Problem Solving[J]. Journal of Educational Psychology, 91(4):684-689.

[17]Schramm, W. L. (1977). Big Media, Little Media: Tools and Technologies for Instruction[M]. Beverly Hills, CA: Sage Publications: 20.

收稿日期 2016-12-05 責任編輯 王雍錚

Abstract: Based on the view "technology is the life style of learners", learning technology has been given new connotation, that is the description about the mode, method and strategy of technology conceived in the whole learning process, including the selection and reconstruction of learning content, constructing a suitable learning environment, and the implementation of learning activities. CTCL paradigm accepts the new understanding about learning, and emphasizes the integration of the culture, the technology, the content and the learner. Based on the paradigm, in order to further explore the core proposition of "technology how to promote learning performance", an empirical learner-centered study was designed and carried out about the G, M, L three kinds of classrooms from the perspective of four variables: learning content, learning resources, learning sequence and learning activities. Three conclusions were summarized: first, about whether technology can promote learning, M class has no significant effect on academic achievement, while it will increase the students' cognitive load; L class is helpful to promote the academic achievement and develop the learners' ERP brain power; second, about how to promote learning, we should focus on the design of learning content, learning resources, and learning activities; third, the CTCL provides a path which can be explored for really focusing on learning and giving full play to the technical effectiveness.

Keywords: Technology Promoting Learning Performance; G-M-L Three Kinds of Classes; Learner-Centered Design; Empirical Study