可演化的個人知識圖建構及認知評估模型研究

趙德芳 朱夢夢 楊娟

摘要:知識管理最重要的一個方面就是如何將學習者已經學過的知識具體化和可視化。盡管思維導圖、本體以及知識圖表是目前最流行的用來詮釋和組織知識的方法與工具,但是這些方法與工具在模擬學習者的知識碎片組建上還存在缺陷,尤其是缺少必要的復雜語義推理支持機制和通過個人知識圖產生的相關認知模擬。為模擬真實的個人知識碎片組建過程,我們設計并實現了一個可采集并集成個人顯性知識碎片的自規律在線學習系統,以及融入了知識整合認知機制的個體隱性知識完成度評估模型。自規律在線學習系統,可構成個人知識語義鏈接圖(SLN),將個人生成的顯性知識碎片動態呈現給學習者;個體隱性知識完成度評估模型,可以可視化地呈現個人隱性知識碎片的動態演化軌跡,同時以較高保真度還原學習者知識認知程度的周期性變化曲線。實驗也初步驗證了學習者個人知識圖的動態演化能力以及個體隱性知識完成度評估模型的保真度。

關鍵詞:知識管理;知識碎片;個人知識圖;顯性知識;隱性知識;認知評估

中圖分類號:G434 文獻標識碼:A 文章編號:1009-5195(2017)02-0095-09 doi10.3969/j.issn.1009-5195.2017.02.012

一、研究背景及相關文獻

在過去的30年中,知識管理變得越來越重要,它可以幫助學習者更好地理解、管理、轉化知識,使知識利用達到最大化(Tseng et al.,2012)。知識管理最重要的一個方面是能夠盡可能地模擬學習者意識中知識碎片的建構過程,將學習者已知的知識形象地表示出來(Novak & Gowin,1984)。很多思維工具,如概念地圖、思維導圖、概念圖表(Eppler,2006)都是常用的形象地詮釋和組織學習者個人知識的技術手段(Jonassen & Carr,2000)。這些技術手段可以讓學習者通過節點、標簽和鏈接將許多概念之間的關系形象地表示出來(Tseng et al.,2012)。但是有調查發現(Weinerth et al.,2014),這些基于用戶請求的驅動技術工具會因為不同用戶在使用性上的差異而導致在可學習性上不穩定。

思維工具的另一個缺陷是無法處理復雜的推理,在模擬個人知識地圖上存在局限性。例如,賴曉濤等(2005)認為知識管理的過程包括三部分,即知識的提取和存儲、知識的共享和傳播、知識的整合或創新,提出概念地圖在知識管理中可以促進知識的提取和存儲、增進知識的共享和傳播、引發知識的整合和創新。這在宏觀層面上概述了概念地圖的作用,但是并沒有體現出對于個體學習者的差異性。馬費成等(2006)以有意義學習理論、圖示理論和語義記憶理論作為理論依據,提出概念地圖能夠利用等級結構表達面向特定主題的結構化知識,并且可以作為知識表示、知識組織和知識存儲的工具;然而面對非結構化的知識,概念地圖缺少復雜的語義推理關系,無法完整地組織和表達知識。郝金星(2011)對概念地圖從三個層次上進行深入分析,提出多個概念地圖的核心指標和相應算法。這些算法和指標,可反映知識的復雜程度、集成程度和聚中度,指標的分析結果可以證明概念地圖在組織決策中的重要性,但卻無法反映知識之間隱性的內在關聯。Garrido等人(2013)提出概念地圖是為所有學習者提供基本課程組織,但他們只采用了4種語義關系來進行基本的推理。而這幾種有限的語義關系無法根據學習者知識整合能力的不同體現出學習者的差異性。

另外一種知識組織和表現的常用方法是本體技術(Santacruz-Valencia et al.,2010;Gaeta et al.,2011;Cali et al.,2012;Spivak & Kent,2012;Dumontier et al.,2014)和知識地圖(Hakkani-Tür et al.,2013;Zhu,2013;Dong et al.,2014;Hakkani-Tür et al.,2014)。然而這兩種方法主要是針對公共知識基礎的構建和推理,幾乎不能夠被用來產生個人知識地圖的演變軌跡。例如,蒙應杰等人(2005)介紹了Ontology概念模型的建立、模型間轉化的方法,這些方法可應用于異構信息系統構建時信息的表示、組織和信息資源之間交互的初期建模過程,但是其建立的模型尚不夠細化,無法精細化描述本體間的語義關系。蔣國瑞等人(2009)基于本體技術設計了一個本體自學習模型,詳述了知識資源的導入和重用、本體的提取、關聯規則的確定以及各種組件的運用,但是該模型無法集成學習者自生成的知識碎片,學習者的隱性知識無法在該模型中表現出來。Gaeta等人(2011)依據基礎本體關系擴充的另外3種語義關系,即包含、目的、含有資源這三種關系。這些關系可以提供更加靈活的推理選擇,但是仍然無法滿足個人知識地圖所要求的復雜推理,因為個人知識地圖需要融入學習者的認知特征。

總之,本體技術和知識地圖在一定程度上可以處理資源庫的構建、融合、推理、提取,可以反映整個知識庫的變化和演變軌跡,但是卻不能反映學習者個人意識中知識碎片以及這些碎片的產生及消亡軌跡。而要實現個人意識的知識圖構建,除了對資源構建提出了更加復雜的語義推理要求外,還需要認知模擬機制的支持。

筆者在首先設計并實現了一個可采集并集成個人知識碎片的自規律在線學習系統。因為從廣義上講,自規律學習(Self-Regulated Learning)是指在與學習相關的元認知、策略執行以及動機指導下的學習過程,而“自規律”則主要描述學習者的學習行為控制以及對其評估的過程(Ormrod,2014)。所以自規律在線學習系統可以作為控制并評估學習者在線學習行為的載體,以及個人知識語義鏈接網絡(Semantic Linked Network,SLN)(Zhuge,2010; 2011)圖的支撐平臺,內嵌個人知識SLN圖所需要的資源語義圖,同時采集個人生成的顯性知識碎片并將其集成到學習者個人SLN圖。

在此基礎上,本文設計了一個可模擬個人知識構建過程的計算模型。該模型在模擬個人知識構建的過程時,不僅使用豐富的語義關系進行必要的語義推理,同時還以知識整合建構中一般智力理論作為模擬機制的基礎。最后,筆者通過學習者對知識節點真實的認知度和個人知識碎片圖推理出的知識完成度圖的對比,評估了被試學生的模擬知識碎片圖的還原能力。

二、相關計算描述

1.知識整合的一般認知能力

建構主義的觀點認為,學習發生在知識建構的過程中,評估的核心是學習者已經學習的知識和其前驅知識之間的關系(Alesandrini & Larson,2002)。Hannon 和 Daneman建立了包括4個部分的模型來理解知識整合的一般認知能力(Hannon & Daneman,2001):(1)從長時記憶中喚起新信息的能力;(2)基于文本提供的信息作出推理的能力;(3)訪問前驅知識的能力;(4)整合前驅知識和新信息的能力。

為了評估這些能力,需要將這些抽象的文字描述轉換為量化指標。對應于在線自規律學習過程,考察學習者知識整合能力指標被轉換為如表1的描述。

2.基于SLN的個人知識圖

一個SLN可以被定義為(Zhuge,2010;Zhuge,2011),N代表的是一組語義節點,N={n1(C1),n2(C2),.... nm(Cm)},n是一個節點的名稱,C是這個節點歸屬的類名。L是一組語義鏈接,Rules 包含推理規則和作用規則,推理規則是運用在節點間語義關系邊上的規則,而作用規則則是用于反映節點間、關系間以及權重間不同作用的規則。在本文中,SLN的定義以及推理規則沿用前期工作(Yang et al.,2015)的相關定義和描述,具體如下:

(1)N中節點所包含的類名,除包括已有類theory(基礎理論)、example(實例)、video(必要視頻)、exercise(練習題面)外,新增self-reflections(顯性知識碎片)和self-images(隱性知識碎片)兩個節點類。

(2)L中包含的語義關系,除已有關系about a same topic,analogy of,similar with,apply with,prior of,successor of,expanding of,part of,interactive with,visual of,新增語義關系note of和reflect of,分別作用于self-reflections和self-images兩類節點。

(3)推理規則集和作用規則集,在已有用于計算語義關系傳遞閉包的規則集的基礎上新增包含作用規則的補充規則集。保留衍生規則集和可集成學習者新生成知識節點的生成規則集,同時新增剪枝規則集。具體規則集的相關公理及引理參看我們的前期工作(Yang et al.,2015)。

三、采集并構建學習者的顯性自我知識碎片

1.系統整體結構設計

為了采集并構建更為準確的學習者對知識的自我意識,本文設計實現了一個自規律學習在線學習原型平臺(“C語言程序設計”)。該系統底層為內嵌學習資源的基礎學習模塊,具有與普通在線學習平臺類似的功能,在此基礎之上分別設置“認知評估模型”和“個人知識碎片采集”模塊,這兩個模塊互相作用,最后在“可視化個人知識空間”模塊中形成針對個人的可視化知識表達。整體系統模塊結構圖如圖1所示。

因為在線學習要求學習者有更高的主動性和投入度,所以該平臺為學習者提供了以主題為單位的內嵌學習資源。“個人知識碎片采集”模塊的主要作用是讓學習者在瀏覽內嵌學習資源同時可進行相應的學習筆記記錄,這樣不僅增加了學習的主動性,而且有利于學習者將平臺提供的學習資源內化為個人知識。該模塊繼而將學習者采集的零散知識碎片通過知識間不同的語義關聯進行加工整理并存儲于XML文件中,從而形成知識碎片空間。系統另外一個重要部件——學習者認知評估模型,是通過監控學習者不同的前驅知識訪問模式來評估其對前驅知識掌握程度,如圖1所示。認知評估模型通過對不同訪問模式設置不同權重來區分學習者對知識的不同程度依賴。學習者的知識碎片空間結合學習者對知識的認知程度最終形成個人知識空間,將其可視化表達、以直觀的形式呈現給學習者本人,使學習者清楚自己對知識的掌握情況,及時調整自己的學習策略。

2.學習平臺特點

(1)以主題為中心呈現資源和知識節點

內嵌學習資源及新生成知識節點均以主題為中心,且每個主題的學習資源以知識分類理論進行劃分,即包括基礎理論、實例、必要視頻、練習(題面)等各種學習過程中必需的資源類型。

這種以某學習主題基礎理論為中心的星型資源構建模式主要是為了在學習者個人知識SLN圖中構建足夠豐富的語義關系,例如“analogy of”是實例類資源節點指向基礎理論資源節點的語義邊,而“apply with”則是練習/實驗/測驗等資源節點指向基礎理論資源節點的語義邊。而“prior of”和“successor of”則是構建在具有前驅/后繼順序約束的基礎理論資源節點之間。豐富的語義關系可以從不同角度構建學習資源間多維關系。例如可以在順序維度上計算不同學習資源間語義關系的傳遞閉包,也可以在不具有順序關系的資源間計算相似關系等。具體的個人知識SLN圖的語義推理及運用可參見我們的前期工作(Yang et al.,2015)

(2)提供多標簽筆記功能

這種多標簽筆記實際上是為學習者提供自我意識標注及存儲的功能,即學習者在學習過程中可以將自我認知的新知識添加在系統中,并存儲起來,形成介于內嵌資源和頭腦知識碎片之間的新知識表達。除此之外,用戶的自我知識表達還體現在其對測驗/實驗/考試等資源類型的理解和解答,因此測驗/實驗/考試的成果也會構成學習者自我知識表達的一部分。系統為學習者提供5類基本筆記標簽(理解、總結、重點、推導、疑問),學習者可動態添加所需筆記標簽。而學習者的筆記可以在頁面上任意位置標注。實際上,學習者新生成的自我知識表達除了在頁面上可具體查看外,還被集成到學習者個人的知識SLN圖中,并動態地呈現在用戶界面上。

(3)可視化呈現學習者的自生成知識節點

學習者的自我新知識表達,即后文提到的顯性知識碎片會動態地呈現在用戶的資源瀏覽界面中。即當學習者新生成筆記或測驗答案這類自我意識反映,它們會以新知識節點的形式并入到該學習者的知識SLN圖中,具體的并入方式參看前期工作(Yang et al.,2015)。也就是說,學習者的顯性知識碎片和系統內嵌的學習資源可同時作為有用的學習資源提供給學習者。這樣做的目的主要是為了區分學習者不同的前驅知識訪問模式,例如在后文中會提到依據學習者知識整合的認知一般智力理論,學習者訪問前驅知識的模式會被分為三種典型模式:訪問內嵌學習資源;訪問顯性自我知識碎片;不依賴任何外部資源,僅訪問頭腦意識中存儲的自我知識碎片。

總的說來,學習者的顯性自我知識碎片主要由兩部分構成:學習者筆記;學習者的練習、測驗以及隨手實驗的成果。但僅僅通過依靠學習者筆記及其當時的練習、測驗以及隨手實驗的成果來模擬學習者的個體知識圖是不準確的,因為這種靜態的組建并不能反映學習者對前驅知識的應用以及整合程度。如前所述,知識在頭腦中的完成度應隨學習者在后繼學習過程中對其定位、訪問以及應用的實際狀態而發生動態變化。因此這里將顯性知識碎片作為學習者自生成知識節點納入其知識結構圖中,并用于后續計算學習者隱性知識碎片的完整程度。

四、學習者個人知識碎片及其整合的評估模型

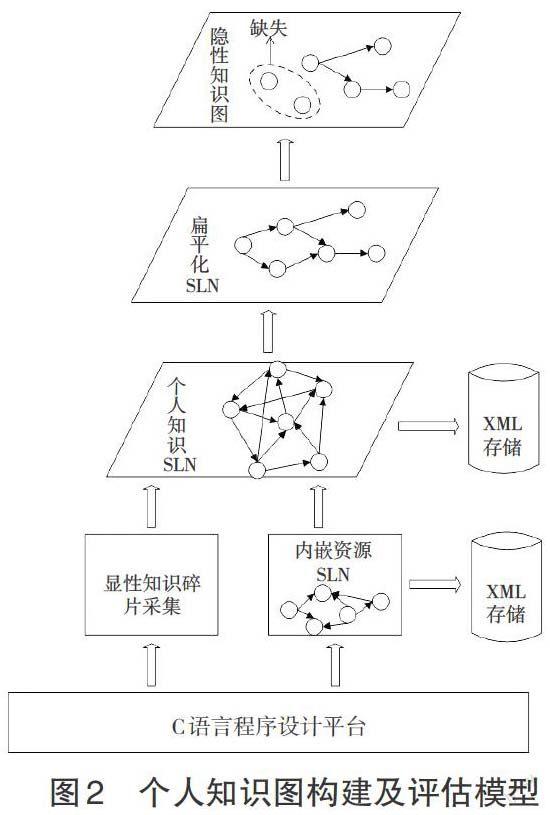

本文的目的之一是為學習者知識碎片建立一個可動態更新的評估模型,方法是通過計算他們在學習新知識時使用或與前驅知識交互的情況來考察其對已學知識的掌握和整合程度。這種方式相較于傳統的方法更加符合建構主義學習理論,因為傳統的方法僅僅是考慮了當時的學習效果,并未動態考慮學習者知識存儲及應用的周期性變化。學習者個人知識碎片及其整合的評估模型由一個四層體系結構構成,如圖2所示。

體系結構的最底層是自規律在線學習的基礎平臺,即“C語言程序設計平臺”。平臺為學習者進行自規律學習提供了必需的內嵌學習資源,并采集學習者顯性知識碎片。在此基礎上,平臺提供一個公用的學習資源多維SLN圖。體系結構第二層是個人知識SLN層。在這一層中,SLN節點由兩部分組成,分別是學習者個人顯性知識碎片和平臺固有內嵌資源,個人知識的多維語義關系首先繼承自底層平臺的公用SLN圖,并根據衍生規則集集成個人的顯性知識碎片。個人SLN中的基本語義關系包括“about a same topic(同屬一個主題)”、“part of(一部分)”、“prior of(前驅)”、“apply with(應用)”等。更多關于語義關系以及它們用法的詳細內容可以參看前期工作(Yang et al.,2015)。體系結構的第三層是扁平化SLN層。在這一層中,多維復雜語義關系通過語義推理規則被壓縮成為一維語義關系,即只保留其帶有時序特征的“前驅”語義關系。體系結構的最高層是學習者個人的隱性知識圖層,在這一層中,通過審查學習者對已學知識的訪問及運用情況可對相關隱性知識的完成度做出評估,同時也可體現出學習者已學知識可能的缺失情況,從而動態地將學習情況及時地可視化反饋給學習者本身。

1.扁平化知識結構圖

在完整的知識SLN圖中,知識節點包括兩部分:內嵌學習資源節點和學習者自生成知識節點。這些知識節點均可通過復雜的語義關系在不同維度上聯系起來(Yang et al.,2015),這些關聯足夠復雜,可以從不同視角上代表不同的結構。然而,這些復雜的語義關系在本節中會被壓縮為一種單一的關系,即“前驅”關系。因為在個人知識碎片及其整合的評估模型中僅需要考慮關系的時序性特征。本節采用語義權重策略來抽取節點間復雜語義關系中的時序性特征。因此,個人知識SLN圖中任何兩個知識節點無論有無直接關聯的語義邊均可被描述為一個三元組<初始節點,指向節點,δ>,系數δ代表不同的語義關系權重和距離的不同轉化結果。例如,知識點t2是知識點t1的一部分,即在SLN圖中,t2有一條指向t1的邊,且該邊名為”part of”,則t1和t2的關系就可以轉化成這樣一個前驅后繼的三角關系。對于那些沒有直接關聯邊的節點,關系的轉化是基于前期工作(Yang et al.,2015)中所描述的相關語義關系推理公理及引理。

語義關系扁平化的過程可以分為以下三步:語義關系剪枝,計算語義關系的傳遞閉包,生成節點間的時序邊。因此在已有規則集上新增剪枝規則集以及傳遞閉包補充規則集。用于刪除不必要的節點類型,其基本形式如下:

如果中的規則具有如下形式:a→n→b,且b∈theory,n∈{analogy of,similar with,about a same topic,visual of,expanding of,apply with,note of},那么刪除節點a以及L(a)。

規則中L(a)指的是所有指向或由節點a發出的關系。

是相對于原有的傳遞閉包規則集的補充規則集,通過引入權重來計算規則的傳遞閉包,其基本形式如下:

如果中的規則具有如下形式:a→1*n→b;b→1*n'→c,且n'' =' prior of ',n和n'是規則集中可計算傳遞閉包的關系,那么在節點a和c之間以a→wn*wn'*n''→c的形式建立關系邊n'',并賦予權重wn*wn'。

扁平化知識圖的最后一步是生成節點間的時序邊,在這個步驟中,知識圖保持其連通性,不會存在孤立節點,但只有兩種關系可以保持到最后,即“prior of”和“part of”(這一結論可通過規則集的相關公理和引理證明)。因此,新生成節點間時序邊的實質是在節點間重新建立“prior of”關系邊,而建立的策略則是在剪枝并完全計算語義關系傳遞閉包后為最終保留的關系“prior of”和“part of”設置不同的權重參數w1和w2。使用最短路徑的算法(dijkstra算法)計算最終被賦予到新生成“prior of”關系邊上的權重系數δ。此時,原本立體多維的SLN知識圖被壓縮成一個只具有時序關系的單維有向無環圖。采用矩陣Mr,來存儲這個有向無環圖中每對節點間的邊指向關系及其權重。矩陣中每個元素aij的值存儲的是節點對間的三元組

2.前驅知識訪問矩陣

當學習者學習知識點的相關知識(包括該知識點包含的各種類型的知識,即自生成知識節點)時,訪問前驅知識i的頻率fij會被記錄下來。W1和W2(W1其中lg(j-i)為增壓系數,用于模擬學習者在不同學習階段時對前驅知識依賴程度的不同。例如,當學習者在學習知識點t3時對其前驅知識t1有值為f13+W1的依賴,那么當其在后續知識點t5的學習時,即使對知識點t1的依賴值f15+W1=f13+W1,其依賴程度也會大于學習知識點t3時對t1的依賴。即在越遠離前驅知識節點i的時刻回顧i,那么可認為該知識點在學習者頭腦中的認知度在隨時間不斷降低。

3.隱性知識碎片的認知度評估模型

根據建構主義學習理論,學習是一個長期積累的過程。通過回顧、理解和應用已經學過的知識,知識可以被更好地內化。因此,僅僅根據學習者單獨的測試或考試成績而不考慮其在學習過程中對前驅知識的回顧、訪問及應用等相關認知操作,是無法準確評估出學習者隱性知識碎片的完整程度的。從建構主義的觀點來看,學習者的知識認知完成度應該是伴隨學習者學習過程的推進而不斷演化和更新的。學習者的個人知識圖也應具有上述特征。

本文提出的學習者隱性知識碎片的認知度評估模型,是通過使用貝葉斯概率公式計算前驅知識訪問矩陣Ma及扁平語義關系矩陣Mr來實現已學習知識點認知完成度的動態更新。該模型的核心是知識認知完成度動態更新算法“Knowledge Completeness Updating Algorithm”(見圖3)。算法中,b代表學習者當前完成的知識節點,即需要動態更新其前驅知識節點認知完成度的時刻,I是與節點b具有前驅關系的所有節點集合,即a∈I,a→“prior of”→b。Ba是節點a到b為止的所有已學習獨立后繼節點的集合,S(I)是所有節點a∈I的獨立測驗/習題成績,S(Ba)是所有節點,∈Ba的獨立測驗/習題成績。輸出C(I)是所有迄今為止與b具有前驅關系的所有節點的認知完成度。

五、實驗及結果分析

在實驗環節中,共有20名被試參與,實驗涉及自規律學習平臺中內嵌的前9個學習主題。實驗分為兩部分,第一部分驗證學習者個人知識圖的動態演化能力,第二部分檢驗個人隱性知識認知度評估模型的保真度(Fidelity)。

1.動態更新的個人知識圖

在本節中,我們將可視化地呈現被試學習者之一的個人知識圖演化過程,圖4(a-c)分別對應的是其整個學習過程中三個比較具有代表性時刻的知識圖。

圖中無陰影圓圈中的知識點代表認知完成度低的點(<0.6),而帶陰影圓圈代表認知完成度高的節點(>>0.6)。值得注意的是,學習者在完成知識點t4的學習后,由于在其學習過程中過度依賴前驅知識t1和t2,從而導致了這兩個知識點完成度較低,在學習者當前的個人知識圖上可看作缺失知識節點,即學習者并沒有真正掌握這兩個前驅節點。

而情況在其學習完知識點t7后發生了一定的變化,t1的完成度隨著后續節點學習過程中對其依賴值不斷降低而逐漸增加,從缺失知識節點演變為已掌握知識節點。這種掌握狀態一直持續到知識點t7完成。而t2則一直保持其缺失狀態,即該學習者到t9完成時刻其t2都沒能真正掌握。仔細分析所有學習者的個人知識動態演化圖會發現,學習者對前驅知識的掌握通常具有周期性特征,即隨著個人前驅知識應用模式不同、長時記憶/短時記憶能力不同、前驅知識訪問模式不同等個體特征的不同,其知識掌握的周期性特征也有所不同。這種不同的特征通常體現在知識從掌握到缺失,又從缺失到掌握的頻率以及周期的不同上,與個人學習模式緊密關聯。

2.個人隱性知識認知度評估模型的保真度檢驗

為檢驗個人隱性知識認知度評估模型對學習者所掌握知識的還原程度,我們對比了由評估模型推導出的知識完成度值與學習者對該知識的真實認知值。表2顯示了上節中所提及的參試學習者在學習過程中其知識認知完成度的變化數據。圖5則展示了評估模型推導的知識點t1的認知完成度曲線與該學習者真實的認知曲線的對比圖。真實認知曲線通過以下方法獲得:首先建立僅針對知識點t1的題庫,然后在每個后續知識點學習完成后(完成練習或測驗),再隨機選擇一個關于t1的測驗題,讓學習者不依賴任何幫助的前提下完成。獲得的成績曲線即為學習者關于t1在tn(n>1)時刻的真實認知曲線。

從圖5兩組曲線的對比可看出,隱性知識認知度評估模型推導出的知識點完成度雖然沒有與學習者真實認知曲線重合,但是卻享有共同的周期性特征,這說明個人知識認知度評估模型在還原學習者隱性知識碎片上是趨勢性保真的。

為了反映隱性知識認知度評估模型作用于所有參試學習者的平均保真性能,我們計算了所有被試學習者在學習時刻tn時關于知識點t1的保真方差(Stn(t1)-Ctn(t1))2曲線,如圖6所示,一個系列代表一個被試學習者。

圖6顯示了隱性知識認知度評估模型的整體保真性能。從圖中可看出大部分學習者的保真方差曲線均能享有一個平滑的形態,只有少量學習者的保真曲線起伏較大。因此,該評估模型具有較好的整體保真性能。

六、結論

在本文中,為模擬真實的個人知識碎片組建過程,我們設計并實現了一個可集成學習者顯性知識碎片的自規律學習平臺。該平臺因為具有主題中心性、學習者自我意識標注并存儲以及可視化動態顯示等特征,使得實時采集學習者顯性知識碎片成為可能;而且,依靠SLN強大的涌現語義生成能力,可以將學習者新生成知識融入已有的個人知識SLN,使個人知識圖隨學習過程推進而不斷演化。

而在此基礎上提出的融入了知識整合認知機制的個人知識完成度評估模型,不僅可以可視化地實現個人隱性知識碎片的動態演化軌跡,還可以以較高保真度還原學習者知識認知程度的周期性變化曲線,從而從真正意義上實現機器以建構主義方式動態模擬不同學習者的個人知識組建軌跡和知識整合認知模式。當然,鑒于本文有限的被試規模及知識體量,所提出的個人隱性知識認知度評估模型還有待進一步修正和改進。

參考文獻:

[1]郝金星(2011).利用概念地圖分析輔助組織決策[A].Proceedings of the 2011 International Conference on Information ,Services and Management Engineering[C]. China Academic Journal Electronic Publishing House:1749-1754.

[2]蔣國瑞, 趙亮(2009). 一個優化的本體自學習構建模型及其應用[J]. 計算機應用研究, (1):168-171.

[3]賴曉濤, 任茵(2005). 概念地圖在知識管理中的作用[J]. 贛南師范學院學報, (6):73-75.

[4]蒙應杰, 董禮英, 郭凱(2005). 本體技術在異構信息建模中的應用研究[J]. 甘肅科學學報, (1):69-72.

[5]馬費成, 郝金星(2006). 概念地圖在知識表示和知識評價中的應用(Ⅰ)——概念地圖的基本內涵[J]. 中國圖書館學報, (3):5-9.

[6]Alesandrini, K., & Larson, L. (2002). Teachers Bridge to Constructivism[J]. The Clearing House, 75(3):118-121.

[7]Cali, A., Gottlob, G., & Pieris, A. (2012). Towards More Expressive Ontology Languages: The Query Answering Problem[J]. Artificial Intelligence, 193(6):87-128.

[8]Dong, X., Gabrilovich, E., & Heitz, G. et al. (2014). Knowledge Vault: A Web-Scale Approach to Probabilistic Knowledge Fusion[A]. Proceedings of the 20th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining[C]. ACM: 601-610.

[9]Dumontier, M., Baker, C. J., & Baran, J. et al. (2014). The Semanticscience Integrated Ontology (SIO) for Biomedical Research and Knowledge Discovery[J]. Journal of Biomedical Semantics, 5(1):14.

[10]Eppler, M. J. (2006). A Comparison Between Concept Maps, Mind Maps, Conceptual Diagrams, and Visual Metaphors as Complementary Tools for Knowledge Construction and Sharing[J]. Information Visualization, 5(3):202-210.

[11]Gaeta, M., Orciuoli, F., & Paolozzi, S. et al. (2011). Ontology Extraction for Knowledge Reuse: The E-Learning Perspective[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and Humans, 41(4) : 798-809.

[12]Garrido, A., & Onaindia, E. (2013). Assembling Learning Objects for Personalized Learning: An AI Planning Perspective[J]. IEEE Intelligent Systems, 28(2) : 64-73.

[13]Hakkani-Tür, D., Celikyilmaz, A., & Heck, L. et al. (2014). Probabilistic Enrichment of Knowledge Graph Entities for Relation Detection in Conversational Understanding[A]. Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association [C]. International Speech and Communication Association: 2113-2117.

[14]Hakkani-Tür, D., Heck, L., & Tur, G. (2013). Using a Knowledge Graph and Query Click Logs for Unsupervised Learning of Relation Detection[A].2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)[C]. IEEE: 8327-8331.

[15]Hannon, B., & Daneman, M. (2001). A New Tool for Measuring and Understanding Individual Differences in The Component Processes of Reading Comprehension[J]. Journal of Educational Psychology, 93(1):103.

[16]Jonassen, D. H., & Carr, C. S. (2000). Mindtools: Affording Multiple Knowledge Representations for Learning[J]. Computers as Cognitive Tools, 2: 165-196.

[17]Novak, J. D., & Gowin, D. B. (1984). Learning How to Learn[M]. Cambridge University Press.

[18]Ormrod, J. E. (2014). Essentials of Educational Psychology: Big Ideas to Guide Effective Teaching[M]. Pearson Higher Ed.

[19]Santacruz-Valencia, L. P., Navarro, A., & Aedo, I. (2010). Comparison of Knowledge During the Assembly Process of Learning Objects[J].Journal of Intelligent Information Systems, 35(1) : 51-74.

[20]Spivak, D. I., & Kent, R. E. (2012). Ologs: A Categorical Framework for Knowledge Representation[J]. PLoS One, 7(1): e24274.

[21]Tseng, K. H., Chang, C. C., & Lou, S. J. et al. (2012). How Concept-mapping Perception Navigates Student Knowledge Transfer Performance[J]. Educational Technology & Society, 15(1):102-115.

[22]Weinerth, K., Koenig, V., & Brunner, M. et al. (2014). Concept Maps: A Useful and Usable Tool for Computer-Based Knowledge Assessment? A Literature Review With a Focus on Usability[J]. Computers & Education, 78(259): 201-209.

[23]Yang, J., Gao, Y., & Liu, H. (2015). Constructing the Personalized Knowledge Map Through a Self-Evolved Knowledge Management Model[A].Proceedings of 11th International Conference on Semantics, Knowledge and Grids (SKG)[C]. IEEE: 41-48.

[24]Zhu, A.(2013). Knowledge Graph Visualization for Understanding Ideas[J]. International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE), 3(1): 1392-1396.

[25]Zhuge, H. (2010). Interactive Semantics[J]. Artificial Intelligence, 174(2): 190-204.

[26]Zhuge, H. (2011). Semantic Linking Through Spaces for Cyber-Physical-Socio Intelligence: A Methodology[J]. Artificial Intelligence, 175(5-6): 988-1019.

收稿日期 2016-10-06 責任編輯 汪燕

Abstract: One of the most important aspects of knowledge management is how to externally visualize what the learners have learned. Although mind tools, ontology and knowledge graph are the most popular methods to interpret and organize knowledge, those methods have significant flaws in simulating the knowledge images which are stored in learners' minds because of lacking the necessary complex semantic reasoning mechanism and the supporting cognitive simulation theories. In this paper, we design and implement a self-regulated online learning system that collects individual learners' explicit knowledge reflections and a latent knowledge evaluation model that is integrated with cognitive theory of general intelligence. This online learning system not only can simulate the process of integrating the knowledge, but also can dynamically provide learners with their individualized explicit knowledge reflections in the form of semantic linked network (SLN). The evolving trajectory produced by the latent knowledge evaluation model about an individual's latent knowledge has a comparatively high fidelity to the true situation, and this result is also partly proved by the experiment result.

Keywords: Knowledge Management; Knowledge Reflections; Individualized Knowledge Map; Explicit Knowledge; Latent Knowledge; Recognition Evaluation