云南農業生態系統可持續發展面臨的問題及對策

王婷

摘要:云南農業生態系統具有結構的復雜性、功能的多樣性、生產的高效性、價值的珍貴性和潛力的巨大性等特征。當前, 云南農業生態系統存在著耕地撂荒、地力下降、土壤污染、災害頻繁、效益低下和后勁不足等方面的問題, 嚴重制約著云南農業生態系統的可持續發展。

關鍵詞:農業生態系統;可持續發展經濟效益;生態效益和社會效益 ;云南

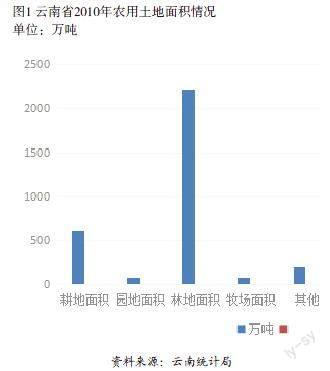

云南省高原地區海拔地勢北高南低,海拔相差大,擁有豐富的自然資源,水資源雨量充沛,河流湖泊眾多。據統計,截至2010年云南人口數量為45966766人,云南土地面積位居中國第八位,達到39.4萬平方公里,其中農用地3176.09萬公頃(47641.35萬畝),占82.88%,如圖1。由此可見,云南農業在我國整個農業發展中占有重要戰略地位,維護和保持云南農業生態系統的可持續發展至關重要。

一、云南農業生態系統特征

與我國北方農業生態系統相比,云南農業生態系統至少具有以下顯著特征。

(1)結構的復雜性

由于云南地處云南氣候兼具低緯氣候,適宜多種植物、動物和微生物的以及豐富的生物多樣性, 云南地區形成了以一年多熟為主體的耕作制度體系, 具有配置方式多、種植模式多、作物品種多等結構等特點。

(2)生產的高效性

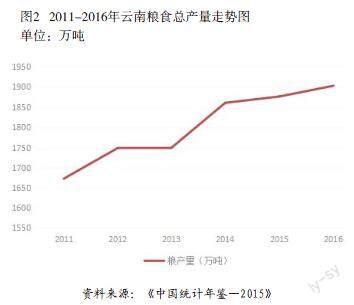

云南農業生態系統的生產高效性,主要體現在以下幾方面:一是土地利用率高,再加上云南雨熱同季,因此云南耕地種指數普遍高于北方,多行一年二熟或三熟。二是單位面積產出高,從2011年到2016年云南一直持續增長狀態,到2016年已達到1902.9萬噸。如圖2。

(3)潛力的巨大性

2002年,在聯合國糧農有關組織聯合有關國際組織的和全球環境基金的支持下,發起了——全球重要農業文化遺產保護。(Globally Important Agricultural Heritage Systems, GIAHS)截止目前,全球15個國家36個傳統農業被列入名錄,中國入選11個中,云南農業生態系統占了兩個,云南紅河哈尼稻作梯田,云南普洱古茶園與茶文化。很顯然,云南在生態農業的保護與傳統文化、保護物種多樣性、促進農業可持續發展等方面注重保護。

二、云南農業生態系統問題

(1)耕地利用率制約因素多

云南省土地總面積約占全國陸地總面積的4.1%,居全國第八位,人均土地高于全國平均水平。但是云南省為高原山區省份,全省山地約占84%,高原約占10%,壩子(盆地)約占6%,空間分散,組合各異,高海拔土地和陡坡土地占有較大比重,不利于耕地作物的種植和交通運輸。

(2)土壤和氣候類型多樣,但地質災害和水土流失較為嚴重

云南省低緯高原地區,海拔差距較大,多坐落在垂直性地帶,氣候也呈現出“低熱、中暖、高寒”的特點,從而國內大多數的作物在云南都能找到。同時,云南地質災害也是我國頻發的省份之一,水土流失、山體滑坡、泥石流等隱患頻頻發生,對生態農業規模化的發展產生了威脅。

(3)土地利用類型豐富,但分布零散且結構和布局不盡合理

云南省的耕地和林地面積位居全國首位,優質的耕地分布面積主要位于壩區,而林地分布則不均衡,分布零星。云南的土地類型豐富多樣。擁有全國3個一級土地利用類型和10個二級土地利用類型。

(4)土地墾殖率較高,但質量較差且后備資源不足

云南省農業用地質量普遍不高,且多陡坡耕地和劣質耕地,耕地總體利用率低,林業的產出率相對較低,且草地也有退化的趨勢。由于云南地勢地形的局限性,使得云南開墾的潛力降低,使得后續開發難度大。

三、云南農業生態系統發展對策

針對上述存在的問題,為實現云南農業生態系統的可持續發展,必須采取以下對策與措施:

(1)保障重大基礎設施建設用地。

科學、合理、適度開發資源,提高土地高耕地質量,提高土地的生產力,同時擴大有效耕地面積,促進云南綠色生態經濟的大力發展和建設。

(2)保護耕地特別是基本農田。

大力推進耕地綜合整治,加強中低產田改造,建設高穩產農田,穩步提升耕地質量,提高糧食安全保障能力。促進節約集約用地。控制建設用地總規模,提高土地利用效率,推廣節地技術,優化農村居民點用地。

(3)推行輪作休耕的制度

實行有機會的輪作休耕,進行生態修復,待農田完全恢復了生產能力后,再進行正常耕種。加大對水土流失的治理,實行生態修復和輪作休耕。待其完全恢復生態后再進行正常的耕種。

(4)深化農村改革,優化系統結構

要完善農村土地流轉制度,加強農民合作社信用合作加大對農業的投資力度,創新機制,創新農村經營體制,激發農村的發展活力。只有這樣,才能保障云南生態農業的健康有序的發展。

參考文獻:

[1]中華人民共和國國家統計局編, 中國統計年鑒—2015[M].北京: 中國統計出版社,2015-9 云南省土地利用總體規劃大綱(2006~2020年)

[2]佘瑋,黃璜,官春云,等.我國典型農作區作物生產碳匯功能研究[J].中國工程科學, 2016, 18(1): 106-113

[3]趙其國,吳志東,我國南方農業綜合發展戰略[J].中國科學院院刊, 1990,(4):316-323